巻頭写真 : 「マッシュクゥル」城址

海と信仰とケルト文化と古代巨石文明と

フランスにあってフランスではない異世界を巡ろう

64

『Les Marches de Bretagne』

という言葉があります

普通の意味では

「ブルターニュの歩み」「ブルターニュの足取り」等としか訳しようがないのですが

『ブルターニュ祖国防衛線』

とでもいうような意味の言葉であります

Map by Ⓒtourisme-marchesdebretagne.com

上図の赤い点と数字がブルターニュの地域内

黒い点と数字はライバルのフランス王室系諸侯領

話は古代の西ローマ帝国の崩壊にまで遡る

西ローマ亡き後

「蛮族」が群雄割拠し互いに戦っては滅び

他部族を征服しながら進軍し地中海の島々を荒らし回り

北アフリカにわたって消えてしまったり

途中で定着したりして

初期西欧国家郡が誕生してゆく

その過程で勢力を拡大したのが「フランク族」だった

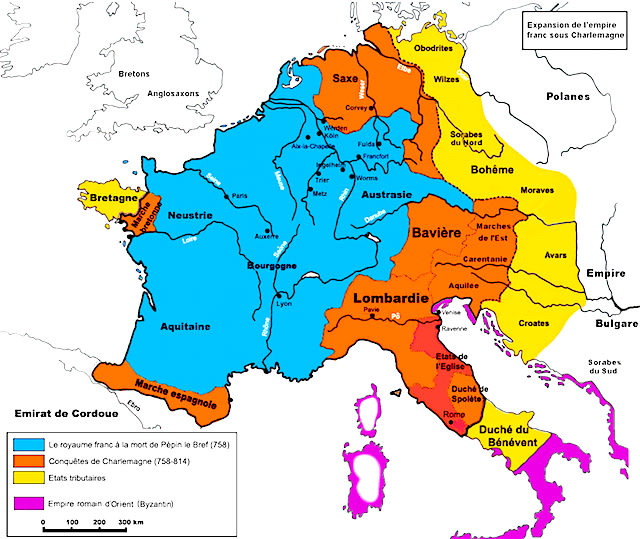

青く塗られた部分が「ピピン父」が築いた『カロリング王朝』で

それを引き継いだ息子「シャルル・マーニュ(カール大帝)」が征服して併合した領土が

オレンジ色で表される

北から

「ザクセン」「バヴァリア」「ロンバルディア」

左下は

コルドバ王国から奪ったピレネー山脈の両側の麓で

『Marches Espagnoles エスパニア防衛線』と呼ばれる

そして左上に

「ブルトン人」から奪った土地で

後の世までフランスとブルターニュとの最前線としてシコリが残る

『Marches de Bretagne ブルターニュ防衛線』

ちなみに黄色の部分は「土豪国」と呼ばれて

大フランク王国

所謂神聖ローマ帝国の版図に含まれない部分

ブルターニュもまさにその部分だった

つまり「辺境の地」という扱い

ここでいう「Marches」はシャルル・マーニュが征服行動で遠征した

「長征戦役」の場を意味し

ブルターニュ側は後々の自分たちの領土をフランス王室から守る抜くための

「生命線」で会った

したがって

拠点となる城郭都市が

双方にらみ合うように北から南へと並ぶ結果となった

その線に沿って

南から順にご紹介していく

まず最初の絵図の南限④番から訪れてみよう

『Machecoul マッシュクゥル』

『Château de Machecoul ou Château de Gilles de Rais』

この「マッシュクゥル城」は別名『ジル・ド・レの城』と呼び習わされてきた

この「ジル・ド・レ」という貴族は

百年戦争後期のフランス側の諸侯の一人で

敵国イングランドのみならず自国フランス側にも多くの敵を抱えていた

『ジャンヌ・ダルク』の数少ない側近として

最後まで彼女を護った人物として名高く

ブルターニュ紀行の極く初期に

百年戦争の前半のフランス王国側のヒーローだった「ベルトラン・デュ・ゲクラン』

の曾姪孫で

フランス王国軍司令官の一人で元帥

「レ(Raiz)の男爵」「マッシュクゥルの領主」「ル・ベナートの領主」

その他11の爵位領主位を併せ持った

土地の戦略的重要性の減衰と共に

城も朽ち果てて一部が残るのみとなった

この「ジル・ド・レ」(名前はRais、領地はRaiz、と綴る)が所有した

この近くのもう一つの城に

『Château de Tiffauge ティフォージュ城』がある

『Château de Tiffauges ティフォージュ城』

彼は数々の武勲の恩賞として

1422年「ティフォージュ」を封土として与えられた

この城も廃墟だが

壮麗な規模であったことが偲ばれる

なお

ここ「マッシュクゥル」には大修道院跡がある

『Abbaye de Notre-Dame de la Chaume ショームの聖母大修道院』

周囲を囲んだ長い塀と鳩小屋などわずかな部分しか残っていないが

塀に残った「メガネ」のような開口部が面白い

鳩小屋は城や修道院その他豊かな住民の屋敷などによく見られる

食用鳩のためのもの

修道院聖堂をはじめ

施設の建物は残っていないが

草噴く地面に一つの祭壇が風化して残されている

※ ※

⑤番 の『La Bénate ラ・ベナート』は

城は「城趾」すら残っていない

村名も度重なる他村との合併で「あざ」と教区名に残るにすぎない

ただ前述の「ジル・ド・レ」の領地の一つであった

※ ※

⑥番の 『Clisson クリッソン』

『Château de Clisson クリッソン城』

この町は周辺含めて八千人程の人口を抱えるだけあって

各時代にそれなりの役割を持った存在であり続け

11世紀に作られた城は15世紀まで増築が続き

城は廃墟ながら大規模でかなり原型をとどめて残っている

胸壁と水平狭間(石落とし)を持つ巡警路の部分は残っていないものの

堂々たる城壁と空堀

対フランス王国の最前線を固める城として地位の重要性が理解出来る

18世紀半ばに城主が放棄し

そのまま荒れて行き

革命中には放火されて

中核をなす部分の建物は外壁しか残っていない

そして城門が三か所

城門の内側から見ると

跳ね橋を引き上げる「錘(おもり)」が上がっている

これを下ろすと

その重みで橋が引き上げられることになる

天守に当たる丸い塔は

他の多くの城塞と同じ様に各フロアーはなくなっているが

鉄砲狭間から

壁の厚みがよく分かる

この絵図の

下部の黒い部分(数字4)が城

緑は出丸

薄緑は橋頭堡(城壁の内側で一段高くなっている)

極薄青は空堀

上側の大きな灰色部分が旧市街(城下町)

その町中に教会(数字6)がある

青はロワールの支流「セーヴル・ナンテーズ川」

川から見ると

城と橋と教会とが一度に見える

橋の中ほどにはブルトンの十字架が立つ

城から見下ろす川

『Eglise Notre-Dame de Clisson クリッソンの聖母教会』

1970年代からやっと修復工事が始まり

何度かの工事が繰り返されて今日に至っている

※ ※

⑦ 番の『Oudon ウッドン』

『Château d'Oudon』

城の起源は11世紀

その後「ノルマンディー公爵」がイングランドを統一して打ち立てた『ノルマン征服王朝』

の後を受けて

ブルターニュ公国と国境を接するフランス王室にも連なる「アンジュー伯爵家」の

「アンリ」がイングランドを受け継ぎ

「プランタジュネット王朝」を創設した『ヘンリ−2世』と

その後の『ジョン欠地王』と

ブルターニュ公側のウッドンの領主との間で

激しい争奪戦が繰り広げられた

現在の城の起源は比較的新しく14世紀から15世紀にかけて建設されたもの

現在の城で残る最も重要な部分が天守の塔

この城は

太古の人類が火打石や矢尻に使った「結晶片岩」と

「片麻岩」とで建てられている

ちなみに縁取りの白い部分はロワール河流域特産の真っ白な凝灰岩

大手門

門のくぐる部分は跳ね橋の装置を受ける部分もない形に

後世作り直されているが

この最後の橋脚からの部分は跳ね橋だったはず

くぐって振り返り城外を見る

城内も廃墟

そして

天守に入るところにも城門がある

天守の頂上

この「ウッドン城」は

ロワール河の小さな支流「Le Sêvre セーヴル川」が

ロワールに合流する直前の位置に立っている

大河「ロワール」と「セーヴル」が外堀ということだ

セーヴル川から天守を望む

(Marches de Bretagne の項目 続く)

= = = = = = = = = = = = =

【お願い】

ご感想ご意見ご要望をお寄せください!!

「コメント」から入ると送れます

ペンネームでも結構です

※

具体的に旅行の計画や手配と実行にご興味のお有り方は以下のサイトもどうぞ

https://veritas21.com 『こんな旅がしてみたい 誰も真似のできない旅のプランナー』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます