今日は日曜日でした。

日曜日となると、

なんだかバッハが弾きたくなるものです。

(以前にも、同じような書き出しで

記事を書いたことがあるような気がします・・・)

ピアノ弾きにとっては、

バロックで宗教的な調べを堪能するのには

J.S.バッハの音楽はうってつけなのですが、

今日はそんなバッハの鍵盤楽曲の中から

《平均律クラヴィア 第2巻》を開いてみました。

そんな中、

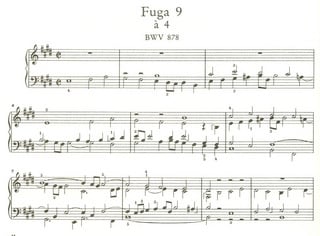

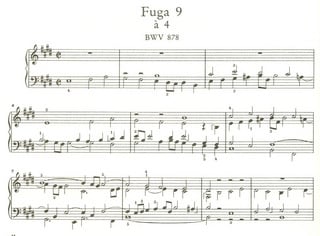

《第9曲 ホ長調E-Dur》

を紐解きながら、そのフーガを目の当たりにして、

バッハの鍵盤楽器以外のための他の曲で、

実に「似ている」ように思える曲を思いついたのです。

それは、

現在シュナイト・バッハ合唱団に参加しながら勉強中の

《ロ短調ミサ曲》の終曲

《Dona nobis pacem(我らに平安を与えたまえ)》

という曲。

←クリックで拡大

←クリックで拡大

(ちなみに、

この曲はミサ曲の途中に出てくる

《Gratias agimus tibi(感謝したてまつる)》

と、

全く同じ音符であることが注目されます。)

←クリックで拡大

←クリックで拡大

「2分の4拍子」???という

滅多にない規模の大きな拍感を有するこの《Dona nobis pacem》と、

《平均律2巻 第9番 ホ長調 フーガ》が「同じ拍感」であること。

さらには、

どちらの旋律も、シンプルな上昇・下降音型という形で

両者が実に良く似ているということを発見したのです。

←クリックで拡大

←クリックで拡大

↑《平均律クラヴィア第2巻 第9番 ホ長調E-Dur フーガ》

鍵盤楽器のための《平均律クラヴィア》を弾きながら、

《Dona nobis pacem》

人類の「平安」を願う、という

孤高の気持ちが反映されるとするならば、

この鍵盤楽器奏者たった一人によってのみ奏される音楽にも、

壮大な、心満たされる音楽の可能性を愉しむことが出来るように

思われたのでした。

同じ作曲家の(あるいは作曲家の枠を超えて)

さまざまなジャンルの音楽を知り、

その相互関係・類似関係を見つけることは、

非常に興味深く・面白く・満足感の高いもののように思われます。

P.S.

ちなみに、この大曲《ロ短調ミサ曲》の最後を飾るこの音楽

《Dona nibis pacem》の

最後の「音符」を初めて見たとき、

なんとも言えぬ壮大さ、まさにキリスト教世界を現す

「神と子と精霊」が「記譜法としても」現されているかのように思われ、

感動したのを思い出しました。

←クリックで拡大

←クリックで拡大

これを歌うとき、これを聴くとき、

すなわち、この大曲の最後に至ったとき、

人は、

きっと、大いなる感動に包まれることができるのではないでしょうか、

バッハは、それを望んで、楽譜に記す方法としても、

その可能性を体現せしめたのかもしれないと、そんな想像が

頭の中をよぎったのでした。

さらにはその感動は、

キリスト教というひとつの宗教の思想でありながらも、

その枠に限定されない、人智を超えた「神」や「精霊」といった

自然界そのもの・あるいはそれを超越するイデアルな世界を

音楽を通して間近に感じることが出来るような、まるで

「奇跡」ともいえる瞬間を、我々・人間・皆に与えられている

普遍的な境地からくるものであるように思われるのです。

日曜日となると、

なんだかバッハが弾きたくなるものです。

(以前にも、同じような書き出しで

記事を書いたことがあるような気がします・・・)

ピアノ弾きにとっては、

バロックで宗教的な調べを堪能するのには

J.S.バッハの音楽はうってつけなのですが、

今日はそんなバッハの鍵盤楽曲の中から

《平均律クラヴィア 第2巻》を開いてみました。

そんな中、

《第9曲 ホ長調E-Dur》

を紐解きながら、そのフーガを目の当たりにして、

バッハの鍵盤楽器以外のための他の曲で、

実に「似ている」ように思える曲を思いついたのです。

それは、

現在シュナイト・バッハ合唱団に参加しながら勉強中の

《ロ短調ミサ曲》の終曲

《Dona nobis pacem(我らに平安を与えたまえ)》

という曲。

←クリックで拡大

←クリックで拡大(ちなみに、

この曲はミサ曲の途中に出てくる

《Gratias agimus tibi(感謝したてまつる)》

と、

全く同じ音符であることが注目されます。)

←クリックで拡大

←クリックで拡大「2分の4拍子」???という

滅多にない規模の大きな拍感を有するこの《Dona nobis pacem》と、

《平均律2巻 第9番 ホ長調 フーガ》が「同じ拍感」であること。

さらには、

どちらの旋律も、シンプルな上昇・下降音型という形で

両者が実に良く似ているということを発見したのです。

←クリックで拡大

←クリックで拡大↑《平均律クラヴィア第2巻 第9番 ホ長調E-Dur フーガ》

鍵盤楽器のための《平均律クラヴィア》を弾きながら、

《Dona nobis pacem》

人類の「平安」を願う、という

孤高の気持ちが反映されるとするならば、

この鍵盤楽器奏者たった一人によってのみ奏される音楽にも、

壮大な、心満たされる音楽の可能性を愉しむことが出来るように

思われたのでした。

同じ作曲家の(あるいは作曲家の枠を超えて)

さまざまなジャンルの音楽を知り、

その相互関係・類似関係を見つけることは、

非常に興味深く・面白く・満足感の高いもののように思われます。

P.S.

ちなみに、この大曲《ロ短調ミサ曲》の最後を飾るこの音楽

《Dona nibis pacem》の

最後の「音符」を初めて見たとき、

なんとも言えぬ壮大さ、まさにキリスト教世界を現す

「神と子と精霊」が「記譜法としても」現されているかのように思われ、

感動したのを思い出しました。

←クリックで拡大

←クリックで拡大これを歌うとき、これを聴くとき、

すなわち、この大曲の最後に至ったとき、

人は、

きっと、大いなる感動に包まれることができるのではないでしょうか、

バッハは、それを望んで、楽譜に記す方法としても、

その可能性を体現せしめたのかもしれないと、そんな想像が

頭の中をよぎったのでした。

さらにはその感動は、

キリスト教というひとつの宗教の思想でありながらも、

その枠に限定されない、人智を超えた「神」や「精霊」といった

自然界そのもの・あるいはそれを超越するイデアルな世界を

音楽を通して間近に感じることが出来るような、まるで

「奇跡」ともいえる瞬間を、我々・人間・皆に与えられている

普遍的な境地からくるものであるように思われるのです。