先ほど、

ショパン作曲《ピアノソナタ第2番 変ロ短調 op.35》の第3楽章、

《葬送行進曲》を練習していました。

《葬送行進曲》は、

ショパンの作品の中でも、最も有名な曲のひとつ

といえるのではないでしょうか。いや、

もしかすると、

この《葬送行進曲》が「ショパンによる作曲」と知っている人は、

一般的には案外少なかったりするのかも!?しれませんが、

いずれにしろ、

このメロディーをどこかしら知っているという人は

きっと数多いことと思います。

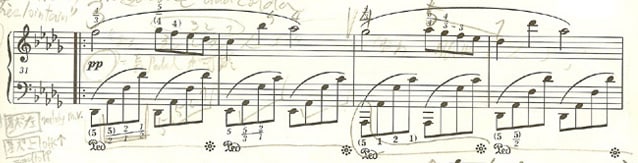

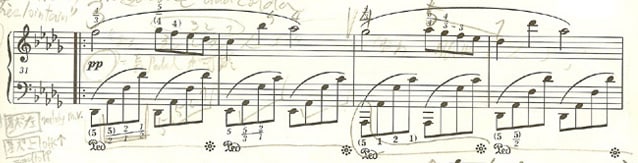

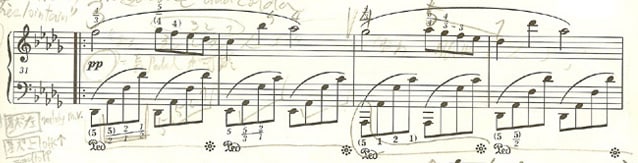

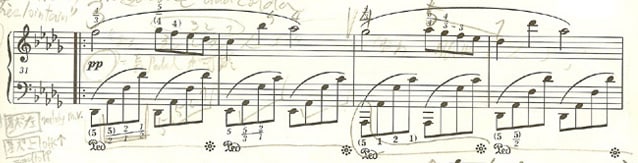

形式は、実にシンプルな音楽です。

曲の冒頭、

左手は二つの和音を交互に行ったり来たりして、

葬送の列の重い足並みを彷彿させるのに充分な

大きな音楽的効果を生み出しています。

冒頭の変1ロ短調の行進、

一旦は「ff」まで音量は高まり、

そして再び静かに消えてゆく・・・

すると、

美しい変ニ長調(ショパンの最も好きな調性)の

[中間部]となります。

それも終わると、冒頭の行進が再び始まる・・・しかし!

この時は、すぐさまcresc.(クレッシェンド)が始まり、

大音量の行進となるよう、ショパンが指示しております。

(今回は・・・乱雑な書き込みのあるままの譜例でお見苦しく、申し訳ございません・・・)

ところで、

この《葬送行進曲》の含まれる《ピアノソナタ第2番 op.35》が

書かれる経緯をたどってみますと、

まずは《葬送行進曲》が書かれ、その後数年たって、

ショパンは、この音楽を礎に、これを第3楽章として、

その他の楽章をまとめて《ソナタ第2番 op.35》として

ひとつの作品にまとめ上げたと言い伝えられております。

ショパン自身の言葉によりますと、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(ノアン、1839年8月8日、友人フォンタナに宛てて、『ショパンの手紙』より)

ここでいま変ロ短調の《ソナタ》を書いているが、

これは君がすでに知っている行進曲がはいるはずだ。

アレグロが一つ、スケルツォ、行進曲、

短いフィナーレ――ぼくの原稿用紙で三ページぐらいだ。

行進曲のあと左手が右手とユニゾンで

おしゃべりをするのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回、

自分の演奏会に向けてこの《ソナタ》を準備する上で、

この音楽を「生と死の壮絶な闘い」という解釈に立って

練習を進めているのですが、

そのような考えを心に持って

この第3楽章《葬送行進曲》に向き合っていたところ・・・

いや、正確には、

第2楽章《Scherzo》に

悪魔的な・死神的な気配を感じながら、

楽章の最後、いよいよ迫りくる死神に(第2楽章のテーマが「f」という

音量に指示されるのは、この最後のページのみであると発見しました)

ついには摑みかかられて断末魔の悲鳴を上げ、そして

死の甘い誘いに身を任せて、美しい花園(中間部の回想)に

吸い込まれるように最期を遂げるような・・・

そんな様子を思い描いていたら、

続く第3楽章の《葬送行進曲》に、

今まで(おそらくは自分にとって十数年前から付き合ってきたこの曲)

想像もしたことのなかったアイディアが沸いてきてしまったのです・・・

それは、

この葬送の行進とは、

第2楽章で息絶えた(自分の)亡骸に向かって

やってくるものなのではないかという・・・

曲中には、自身の死を痛切に実感するようなパッセージも現れます。

大きな「<>(松葉印のクレッシェンド・デクレッシェンド)」は、

クラシック音楽におけるひとつの解釈として、これを「espressivo」と捉えることができます。

ゆえにそれは

人の「感情」がそこに介在しているということを裏付けることともなり、

すなわちここでは、

自身の死を認めざるを得ない魂の叫び・・・とも受け取れましょうか・・・

そして、無情に響き渡る「太鼓の連打」が、

葬儀が冷静に執り行われようとしていることを現しているようでもあります。

(太鼓打ち・葬儀屋の顔はしかし、第1楽章、第2楽章でよく見知った

あの死神の顔であるのかもしれませんが!!)

余談ですが、

この「太鼓の連打」のような音は、

ベートーヴェンの《ピアノソナタ第12番 変イ長調 op.26“葬送”》

における第3楽章《葬送行進曲》に、似たような音が現れています。

曲の冒頭はこのように始まり↓

太鼓の連打は、以下の左手のパートに出てきます

ついでに、中間部では「太鼓の連打」↓に加え「ラッパ」↓が鳴り渡るようでもあります

ベートーヴェンの《葬送》と、ショパンの《葬送》には

非常に近しい関係が読み取られます。詳細はその内・・・

ショパン《葬送行進曲》に戻りまして、

[中間部]においては、

例の美しい変ニ長調の「歌」となります。

作曲家の最後の作品のことを

「白鳥の歌」と形容したりするものですが、

この《葬送行進曲》において、この中間部は・・・

・・・白鳥の歌・・・!?

この世との最後の別れを、

ショパンの音楽らしく、

あまりにも美しく切ないメロディーで

歌っているのかもしれません・・・

[再現部]

前述の通り、再び始まる静かな(pという音量指示)葬送は、

次の小節ではすぐさま、長い長いcresc.の始まりとなるのです。

亡骸に(己の亡骸に!?)葬送の列がいよいよ近づいて来るかのような!?

耳元にまで近づいてきな大勢の足音は轟音となってくるのかもれません!!

それゆえの[再現部]にのみ書き込まれた「cresc.」や「ff」という音量指示、

と解釈することができるのではないでしょうか・・・

なんという恐ろしいことでしょう・・・

この良く知れ渡った・自分自身慣れ親しんだと思っていた

有名曲《葬送行進曲》が、突如として、

葬送の列に自らの体が運ばれてゆくという

ホラー映画さながらの恐ろしい悲劇となって

改めて眼前に・脳裏にまざまざと浮かび上がってきてしまったのです・・・

・・・となると、次の奇怪な《第4楽章》は?

♪おら~は死んじまっただ~~・・・!?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

P.S.

事実、

ショパン自身の葬儀においてこの《葬送行進曲》は管合奏により奏でられ、

そしてショパンの生前の遺言、

「自分の葬儀にはモーツァルトの《レクイエム》を」

という願いも実現されたのだそうです。

まさに、

「自分自身のための《葬送行進曲》」が実際に演奏された・・・

・・・ということになるのでしょうか・・・

ショパン作曲《ピアノソナタ第2番 変ロ短調 op.35》の第3楽章、

《葬送行進曲》を練習していました。

《葬送行進曲》は、

ショパンの作品の中でも、最も有名な曲のひとつ

といえるのではないでしょうか。いや、

もしかすると、

この《葬送行進曲》が「ショパンによる作曲」と知っている人は、

一般的には案外少なかったりするのかも!?しれませんが、

いずれにしろ、

このメロディーをどこかしら知っているという人は

きっと数多いことと思います。

形式は、実にシンプルな音楽です。

曲の冒頭、

左手は二つの和音を交互に行ったり来たりして、

葬送の列の重い足並みを彷彿させるのに充分な

大きな音楽的効果を生み出しています。

冒頭の変1ロ短調の行進、

一旦は「ff」まで音量は高まり、

そして再び静かに消えてゆく・・・

すると、

美しい変ニ長調(ショパンの最も好きな調性)の

[中間部]となります。

それも終わると、冒頭の行進が再び始まる・・・しかし!

この時は、すぐさまcresc.(クレッシェンド)が始まり、

大音量の行進となるよう、ショパンが指示しております。

(今回は・・・乱雑な書き込みのあるままの譜例でお見苦しく、申し訳ございません・・・)

ところで、

この《葬送行進曲》の含まれる《ピアノソナタ第2番 op.35》が

書かれる経緯をたどってみますと、

まずは《葬送行進曲》が書かれ、その後数年たって、

ショパンは、この音楽を礎に、これを第3楽章として、

その他の楽章をまとめて《ソナタ第2番 op.35》として

ひとつの作品にまとめ上げたと言い伝えられております。

ショパン自身の言葉によりますと、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(ノアン、1839年8月8日、友人フォンタナに宛てて、『ショパンの手紙』より)

ここでいま変ロ短調の《ソナタ》を書いているが、

これは君がすでに知っている行進曲がはいるはずだ。

アレグロが一つ、スケルツォ、行進曲、

短いフィナーレ――ぼくの原稿用紙で三ページぐらいだ。

行進曲のあと左手が右手とユニゾンで

おしゃべりをするのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回、

自分の演奏会に向けてこの《ソナタ》を準備する上で、

この音楽を「生と死の壮絶な闘い」という解釈に立って

練習を進めているのですが、

そのような考えを心に持って

この第3楽章《葬送行進曲》に向き合っていたところ・・・

いや、正確には、

第2楽章《Scherzo》に

悪魔的な・死神的な気配を感じながら、

楽章の最後、いよいよ迫りくる死神に(第2楽章のテーマが「f」という

音量に指示されるのは、この最後のページのみであると発見しました)

ついには摑みかかられて断末魔の悲鳴を上げ、そして

死の甘い誘いに身を任せて、美しい花園(中間部の回想)に

吸い込まれるように最期を遂げるような・・・

そんな様子を思い描いていたら、

続く第3楽章の《葬送行進曲》に、

今まで(おそらくは自分にとって十数年前から付き合ってきたこの曲)

想像もしたことのなかったアイディアが沸いてきてしまったのです・・・

それは、

この葬送の行進とは、

第2楽章で息絶えた(自分の)亡骸に向かって

やってくるものなのではないかという・・・

曲中には、自身の死を痛切に実感するようなパッセージも現れます。

大きな「<>(松葉印のクレッシェンド・デクレッシェンド)」は、

クラシック音楽におけるひとつの解釈として、これを「espressivo」と捉えることができます。

ゆえにそれは

人の「感情」がそこに介在しているということを裏付けることともなり、

すなわちここでは、

自身の死を認めざるを得ない魂の叫び・・・とも受け取れましょうか・・・

そして、無情に響き渡る「太鼓の連打」が、

葬儀が冷静に執り行われようとしていることを現しているようでもあります。

(太鼓打ち・葬儀屋の顔はしかし、第1楽章、第2楽章でよく見知った

あの死神の顔であるのかもしれませんが!!)

余談ですが、

この「太鼓の連打」のような音は、

ベートーヴェンの《ピアノソナタ第12番 変イ長調 op.26“葬送”》

における第3楽章《葬送行進曲》に、似たような音が現れています。

曲の冒頭はこのように始まり↓

太鼓の連打は、以下の左手のパートに出てきます

ついでに、中間部では「太鼓の連打」↓に加え「ラッパ」↓が鳴り渡るようでもあります

ベートーヴェンの《葬送》と、ショパンの《葬送》には

非常に近しい関係が読み取られます。詳細はその内・・・

ショパン《葬送行進曲》に戻りまして、

[中間部]においては、

例の美しい変ニ長調の「歌」となります。

作曲家の最後の作品のことを

「白鳥の歌」と形容したりするものですが、

この《葬送行進曲》において、この中間部は・・・

・・・白鳥の歌・・・!?

この世との最後の別れを、

ショパンの音楽らしく、

あまりにも美しく切ないメロディーで

歌っているのかもしれません・・・

[再現部]

前述の通り、再び始まる静かな(pという音量指示)葬送は、

次の小節ではすぐさま、長い長いcresc.の始まりとなるのです。

亡骸に(己の亡骸に!?)葬送の列がいよいよ近づいて来るかのような!?

耳元にまで近づいてきな大勢の足音は轟音となってくるのかもれません!!

それゆえの[再現部]にのみ書き込まれた「cresc.」や「ff」という音量指示、

と解釈することができるのではないでしょうか・・・

なんという恐ろしいことでしょう・・・

この良く知れ渡った・自分自身慣れ親しんだと思っていた

有名曲《葬送行進曲》が、突如として、

葬送の列に自らの体が運ばれてゆくという

ホラー映画さながらの恐ろしい悲劇となって

改めて眼前に・脳裏にまざまざと浮かび上がってきてしまったのです・・・

・・・となると、次の奇怪な《第4楽章》は?

♪おら~は死んじまっただ~~・・・!?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

P.S.

事実、

ショパン自身の葬儀においてこの《葬送行進曲》は管合奏により奏でられ、

そしてショパンの生前の遺言、

「自分の葬儀にはモーツァルトの《レクイエム》を」

という願いも実現されたのだそうです。

まさに、

「自分自身のための《葬送行進曲》」が実際に演奏された・・・

・・・ということになるのでしょうか・・・