こんばんは。お待ちかねの調整法の続編です。付加マス(重り)を追加することで起こる変化としては、前回お話ししたSPLの減少以外に下記のものがあります。

2)F0が下がる。

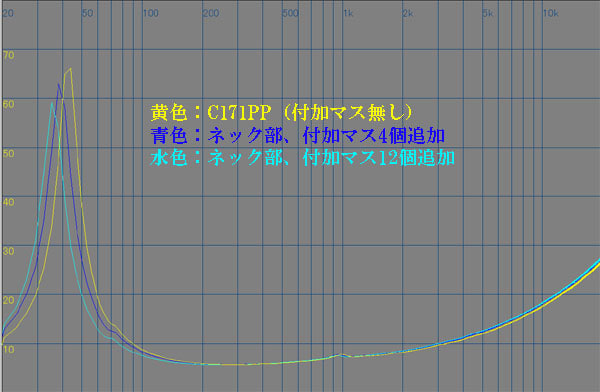

振動系の重量が増えることでF0が下がるということは、(感覚的にも)自然に感じる方が多いかと思いますが、付加マスを付ける時に一番期待することにこのF0低下があります。図4に今回の特性例をupしますのでご覧ください。(大きい図はこちら)

音質的に言えば、ユニットを聴いて低音がちょっと軽いと感じる時は、私は先ずこれをやってみます。もちろん、この時貼る位置はボイスコイル近傍、つまりネック部ということになります。ただしここで気をつけないといけないのは、元のユニットが十分な駆動力があるかどうかということと、ウーファーでたまに見かける大きな径のセンターキャップを付けている場合です。

低価格のユニットや、小口径ユニットでは駆動力に余裕がないことがある場合は、後日説明予定の支持系のスティフネスを下げる(つまり柔らかくする)手法の方が効果的な場合があります。

またセンターキャップが大きい場合、付加マスの位置がコーンネック部から離れてしまい、前回のような特性変化をするので、ウエイトリングとしてはあまり好ましくありません。もちろん、付加マスをセンターキャップの上に貼るのは論外です。こういうモデルでどうしても付加マスをやりたい場合は、奥の手としてコーン裏側のボイスコイルとコーンネック部の間に付けるという方法がありますが、これはかなり難易度が高く、うまくやらないとダンパーネック部のコルゲーションをつぶしてしまう可能性もありますので注意してください。

図4

3)コーンネック部の強度upによる音質向上

付加マスということで言えば、ネック部にウエイトリング(付加マス)を付けたり、またはコーンネック部の接着材を増やすということは、結果としてユニットの中で最も重要なコーンネック部の剛性upをすることになり、結果としてしっかりした音になることが期待できます。特にコーン紙やPPコーン等の振動板等のあまり剛性がないものでは有効です。聴感上、軽い低域がしっかりと低重心の音になったり、中低域が厚くなったりすることがあります。

ちょっと話がそれますがコーンネック部の重要性を示す好例として、JBLでは昔からコーンネック部をエポキシ系の接着材とヒータ付の治具を使って、コーン、ダンパー、ボイスコイルを一緒に熱硬化させて接着するという製法をやっていますが、これは他のメーカーが一般的にやっている投げ込み方式(ダンパー~ボイスコイル、ボイスコイル~コーンネックを順番に上から接着していく)と比べるとその音質差は想像以上に大きいのです。国内ではビクターがこれを3点接着法と言ってシステムコンポから単品コンポのモデルまでずっと採用していましたが、外から見ると一般の方には全く分からないのですが、その効果は驚くばかりでした。ソニーでもプロ用のSUP-L11ではこの手法を採用していました。

なお今回の特性例はあくまで簡易実験ということで、ブチルを使っていますので、厳密に言えばベストな状態での付加マスにはなっていないので特性には表れていませんが、正式にネック部に接着材でしっかりと付加マスを付けると、コーンネック部の剛性upにより高域特性が変化することもあります。

最後に付加マス(ウエイトリング)で重要なポイントを書きます。

1)出来るだけコーンネック部近傍に付ける

ちょっとくどいようですが、これは基本です。

2)非磁性であること

効率的に重量を稼ぐという点で、出来るだけ比重の高い材質がよく、その意味で金属系が向いていますが、非磁性であること(つまりマグネットにひっつかないこと)が絶対条件となります。まぁこれは当然ですよね。リングが磁性材だと、ボイスの動きに対して奥に動く方向にバイアスがかかり非リニアになってしまうのでNGなのです。

3)電気的にショート(ループ)となっていないこと

金属系の場合、絶対にリング(ループ)を閉じない(つまり電気的にショートの状態にならない)ようにすることが重要です。このリングがつながっていると、コーン(リング)の動きに対してリングに渦電流が流れて制動力が発生するので、過制動となり低域が出なくなります。金属系を使う場合は、必ずリングの一部をカットしてください。

4)ボイスコイルに嵌合するリングがベスト

ウエイトリングではコーンネック部(もちろんボイスコイル部も)の剛性upも重要な目的ですから、重量的に可能であればボイスコイルの内径にしっかり勘合するような形状にすることも効果があります。リングが難しい場合は、ネック部接着剤そのものの重量(塗布量)を増やして、ネック部の補強を行うというやり方もありますね。一般の方がやられる場合は、先ずブチル等でいろいろ試聴確認を行い、最終的に決まったものと同じ重量の接着材(エポキシ等の高剛性のもの)をネック部に追加するという方法が現実的かも知れません。(ただ追加重量があまり少ないと、重量計測がちょっと難かも知れませんが)

ちょっと変則技としては、ボイスコイルのボビン内部に厚めのしっかりしたフェルト(ちょっとボイス内径よりも大きいサイズ)のリングをボイス内径を抑えるように接着するという手法もあります。これなんかは、付加マス+制振材という挙動になっていると思います。これもかなりしっかりした低域が期待できます。ただしこの手法は残念ながらPARC Audioのモデルのようなフェーズプラグタイプには使えず、一般のキャップ付きのモデルでも一度キャップを剥がす必要があるので、ちょっと一般の方には難易度が高すぎるかも知れません。壊してもいいようなユニットがあれば、後学のために試してみるといった感じでしょうか。

さて付加マス(ウエイトリング)についてはこれくらいにしたいと思いますが、次回は付加マスの変形とも言えますが各種制振材(手法)について書きたいと思います。前回、貼る位置の差を説明するために制振材の内容とかぶる表記があってちょっと混乱されたかも知れませんが、次回それを整理しますのでご期待ください。では今日はこの辺で。

最新の画像[もっと見る]

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

メーカー欠品中商品の入荷情報

15年前

メーカー欠品中商品の入荷情報

15年前

-

プロジェクトF情報1

15年前

プロジェクトF情報1

15年前

-

プロジェクトF情報1

15年前

プロジェクトF情報1

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

>JBLでは昔からコーンネック部をエポキシ系の接着材とヒータ付の治具を使って、コーン、ダンパー、ボイスコイルを一緒に熱硬化させて接着するという製法をやっていますが…

初めて知った事柄ですが、エポキシが駆動部分に含浸され各部品が一体化し、剛性が上がり、応答性が高くなるということでしょうか?コンプライアンス性を少なくするとそんなにも音に違いが生ずるのですね。

>ボイスコイルのボビン内部に厚めのしっかりしたフェルト(ちょっとボイス内径よりも大きいサイズ)のリングをボイス内径を抑えるように接着するという手法もあります

コイルのギャップは狭いですから、その手前のポールピースに干渉しない部分に付加するということでしょうが、難しそうですが、効果が得られそうです。そんな手も有るのかと感心しました。

再三、聴感ではどうですか?などとしつこく聞いて済みません。最近は聞かずに知識だけ多くなるファンも多いのだとか、門前の小僧でも聞いて覚えるのに、聞かなかったらオ-ディオなのに、なんにもなりませんよね。

私は社長さんほどしっかりとした耳を持っておらず、経験も少ないですが、積年の失敗作から学んだのか、あやふやながら一応音の物差しみたいなものを持っており、最終的には自分で試して聞いて判断をしております。ただこの音の物差しなるもの、いつも正確とは限らず、エキセントリックな音や単一の音にに長時間接していると、物差しが歪んだりしてくるものです。だから他の方の色々の音を聞き、意見にも耳を傾けて自分の耳をチェックし続けないと、間違った基準を持ってしまうものと思っております。

どうぞ社長さんの主観による感想、一般論的表現でもかまいませんので、後日聴感の記述も願えたら幸いに存じます。

ますます内容が濃くなり、面白くなってきました。「支持系のスティフネスを下げる(つまり柔らかくする)」ことが後から出来るなんて思ってもみませんでした。期待しております。

>コンプライアンス性を少なくするとそんなにも音に違いが生ずるのですね。

はい、特にコーン紙では効果が大きいですね。ちなみにコーン紙では、ネック部にラッカー含浸をするのが一般的です。この時、含浸するラッカーの濃度や含浸面積(径)を変えて細かい調整をやったりします。

>そんな手も有るのかと感心しました。

これはどちらかと言えば設計ノウハウの部類ですね。でも最近の若いユニットエンジニアなんかは、こういう細かいことをあまりやったことが無いのではと感じます。

>どうぞ社長さんの主観による感想、一般論的表現でもかまいませんので、後日聴感の記述も願えたら幸いに存じます。

一応今回も簡単な聴感印象は書いたつもりなんですが、これでは不十分ですかねぇ・・・。でもこの手の調整では傾向はあるものの、必ず音はこうなるというほどでもないので、重要なことはこういうことをやればこういう変化をするということを知った上で、実際に御自身で音を確認されるのがベストかと思います。

>「支持系のスティフネスを下げる(つまり柔らかくする)」ことが後から出来るなんて思ってもみませんでした。

スティフネスなんて書くとハイテクに感じるかも知れませんが、やってることは超原始的、ローテクの世界ですので、あまり期待し過ぎないようにしてください。でも、効果ははっきりとありますので、やる価値は十分あるかとは思いますが・・・。

たまたま、インターネットの検索からヒットして

それから、楽しみにプログを読ませていただいています。

また過去の記事もいろいろ勉強になり、楽しく読んでおります。

今回、先日オークションで往年のとあるメーカーの名器を落札しました。製造されて20数年経っていたので経年劣化しているだろうと、インターネットの書込み等参考にしてネットワークを改造しましたが、なかなか音は良くなりませんでした。

その迷走している時に、PARC社長のプログを見つけ、いろいろ参考になりました。

本日、ネットワークを元に戻す決断をして、秋葉原に部品を購入。

ウーハーのハイカット用に0.56mHの珪素鋼板コイル、ツィーターのハイパス用には、3.3μFのバイボーラを購入させていただきました。

現在、とりあえず仮組して音を聞いていますが、オークシュンで落とした頃とも違う、大変バランス良い音が聞けました。慣らしが出てきた頃が楽しみです。

また

現在はスピーカーは自作を諦めていましたが、また自作したくなりました。その時はよろしくお願いいたします

そう言われてみると、昔ユニットをバラしてボイスコイルボビンを見たとき、接着剤か塗料みたいなものが浸みていたのを見た記憶があります。

ラッカーいう材料を使う理由は、比較的硬いこと、軽量なこと、安価なこと、含浸し易いことなどが理由なのでしょうか?

ボイスコイルやネック部の剛性化や重量増しで「軽い低域がしっかりと低重心の音になったり、中低域が厚くなったりする」ことは理解できるのですが…

ここで一つ疑問が生ずるのです。もしM0の増加も狙うのであれば、いっそのこと付加材を使うのでは無しに、コイルの電線量を増やす方向を取ったらいいのではないか?ということです。剛性の確保はほどほどとし、電線量の増大で駆動力をアップさせ、MOの増加もゲットする。

より活きのいい音になるのではないか?

素人の机上の考えなので、あさはかとは思うのですが、ご批判を賜れば幸いです。

コメントありがとうございました。こちらこそ、よろしくお願いいたします。PARCのネットワーク素子を気に入っていただけて何よりです。こういうお話を聞くと元気が出てきますね。最近ちょっと体調を崩し気味なので・・・。

>オークシュンで落とした頃とも違う、大変バランス良い音が聞けました。

おそらく一番効いているのは、珪素鋼板コイルでしょうね。このコイルは自分で言うのも何ですが、ケース封入がかなりしっかりしているので、これだけでも他のものと比べるとかなり差が出ていると思います。大手メーカーでもこのクラスの素子を使うのはコスト的にきついので、なかなか使われないのが実状だと思います。ただちょっとやり過ぎて予定よりコストが上がっちゃったので、販売的にはまだまだではありますが・・・。(^^;

>ラッカーいう材料を使う理由は、比較的硬いこと、軽量なこと、安価なこと、含浸し易いことなどが理由なのでしょうか?

はいその通りです。

>もしM0の増加も狙うのであれば、いっそのこと付加材を使うのでは無しに、コイルの電線量を増やす方向を取ったらいいのではないか?

ボイスコイルの変更は既に調整法とは違い、ユニットの設計法そのものになってしまうかな~り重いテーマではありますが、結論から言えばそんなに簡単な話ではありません。確かに音質面で言えばボイスを重くする、つまり線径を太くすることは経験的にも低重心のしっかりした方向の音になるのでいいのですが、線径が太くなるために磁気ギャップを広くする必要があり結果として同じマグネットなら磁束密度が下がることになります。またインピーダンスをキープしたままでやろうとすると巻き巾が広がりXmaxは増えてこの意味では良くなるのですが、同じプレート厚だと磁束内の線材の有効長は減少するため駆動力Fも落ちることになり、M0アップのためだけで線径を上げるのには限界があります。

さらに線径アップを行うと、コイルそのもののL分(インダクタンス)も上昇し、電気的にもハイカットとなるため、付加マスの場合とは大きく違う挙動となります。

この辺の話は過去のブログにも少し書いてますので、一度ご覧いただければと思います。

*VCについて(2008.02.07)

*VCについて2(2008.2.11)

*VCについて3(2008.2.12)

*インピーダンスについて2(2008.12.24)

あー、全然値の意味がわからないんですよね。

f0はともかくq0とかm0とか><

初心者用の本が欲しいなあ。F社が一冊だしてたきがしますが、PARCからも一冊欲しい気がします。

でも、時間がないとむりそうですね。

に、行ってまいりました!

改めて、F131Wの良さを再認識してきました。

もっと頑張ってウッドのチカラを引き出さないと・・・

>最近話が難しくて、全然ついていけてませんが、がんばってよませてもらっています。

すみません。これでも出来るだけ簡単にしていたつもりだったのですが、もうちょっとやり方を考えないといけないですかねぇ。最後に、まとめ(要点)を書いて再度整理したいと思います。Q0なんかの数値ももう少し説明をした方がいいかも知れませんね。

でも正直なところ、言ってる私もこの手の理論や数値の話はあまり好きではありません。でもユニットの説明をする場合、最低限避けて通れないところがあるんですよね・・・。(^^;

>改めて、F131Wの良さを再認識してきました。

ありがとうございます。沢山のPARC Audioのユニットをお持ちのtanukine様にそう言っていただけるとうれしいですね。

うちも関西でイベントをやりたいところですが、なかなか余裕が・・・・。(^^;