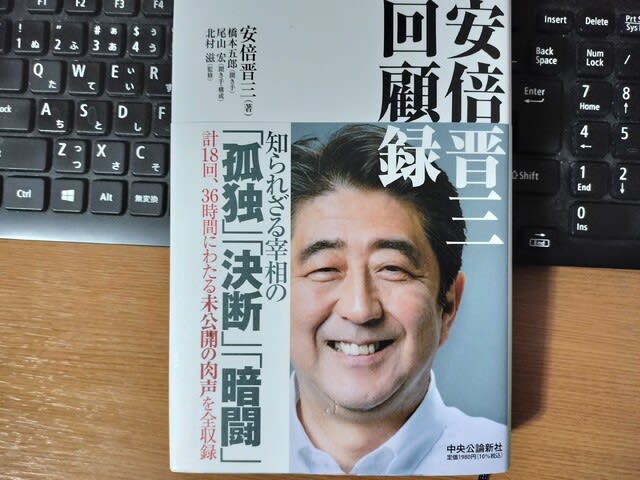

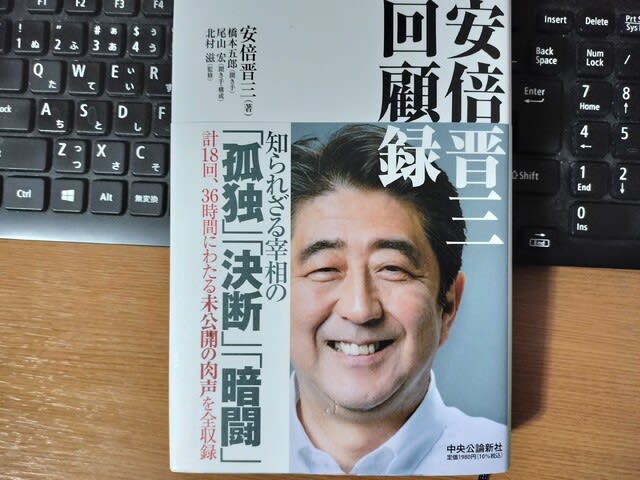

『安部晋三回顧録』と言う本を読みました。

「回顧録」というものを手にするのが初めてだったので、比較するものが無く、どう評価して良いものか解りませんでした。

安倍政権の実績については趣を異にする自分ですが、そんな私だからこそ読むべきと考えたし、回顧録というものには歴史的資料としての価値もあると思い手に取った次第です。

編集者の質問に答える形で書かれていたので読みやすいものでしたが、内容は、「自慢」と「言い訳」に終始しているように思えました。(それが回顧録というものなのでしょうか?)

比較的解りやすい『アベノマスク』の項目の中で本人は、

『・・・批判はありましたが、あの布製マスクが流通したことで、業者は抱えていた在庫を出し、店頭やネットの値段が落ち着いたのは事実でしょう。・・・若い子があのマスクをプレゼントに使ったり、刺繍をしたりして、結構評価もされましたよ。・・・』と評価しています。

Wikipediaによれば、

約260億円をかけて全世帯に2枚ずつ配布した。

全体の3割近い8300万枚が配りきれないまま倉庫に保管されていることが確認された。

2020年8月から2021年3月にかけての保管費用が、約6億円にのぼることも判明している。

この保管分の検品を実施した際、約15%となる1100万枚が不良品と判明し、さらにこうした検品費用として、約20億9,200万円の追加支出が発生していることを明らかにした。

岸田首相はすでに高性能マスクが十分に備蓄されるようになっているとして、希望者に配布するなどしたうえで、これらの在庫分を年度内にすべて廃棄する方針を表明した。この廃棄処分の費用は約6,000万円に上ると報道された。

マスク配布が決定した際の読売新聞社の世論調査では、この方針を「評価しない」が73%と多数であった。

配布された「アベノマスク」を使用している人は8月の時点でも 3.5% にとどまり、今後も使い続けたいと回答した人は 2% にとどまった。

取り巻きの人たちは、正しい情報を伝えなかったのではないかとさえ思いました。

政治家一族に産まれ、21光(7光×3代)の下で育ち、市井を知らなかったのではないかと思われる節があります。

残念だったのは、周りに居る人たちを「味方」と「敵」の2種類に評価して、異見の持ち主はごく一部だと信じ、それらは切り捨てるという姿勢がにじみ出ていたことです。

読んでいて変な疲れが残りました。