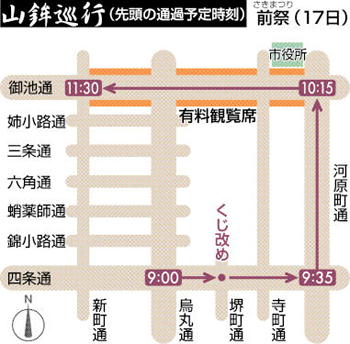

【祇 園 祭 シ リ ーズ】

★ 神幸祭(おいで) 御輿渡御

祇園祭は平安時代初めの貞観十一年(八六九)全国に疫病が流行したとき、神泉苑に祇園社のおみこしを迎えて素盞鳴尊(すさのおのみこと)をお祀りし、病気平癒・開運除災を祈ったことに始まる。

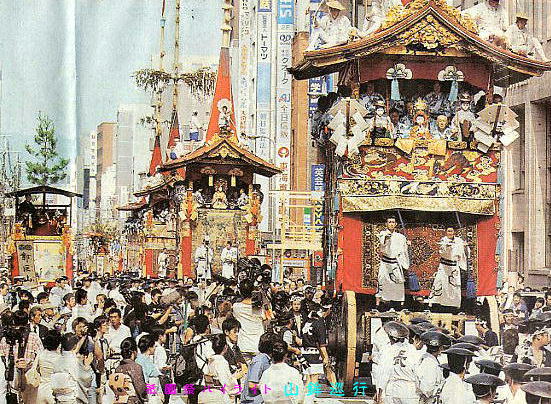

祇園祭は山鉾巡行と共に終わるのではありません。山鉾巡行の後、夕方より久世駒形稚児の乗った馬が先導し、祭神を奉じた中御座、東御座、西御座の三基が八坂神社の石段下に集まった。三基の神輿が西門前に集結し一斉に差し上げられると祭ムードは最高潮。

差し上げを行った後、ご神宝捧持の行列を先頭に氏子地域を練り、四条新京極の御旅所まで「東御座」・「中御座」・「西御座」の三基の神輿が深夜まで渡御する。

蒸し暑さが残る中、三基は飾り金具の音を鳴らして祇園界わいや河原町通の商店街などを勇壮に進み、深夜には御旅所にそろった。祇園祭でもっとも重要な神事。山鉾の行事と一体となって成り立っている。

二十四日の還幸祭(おかえり)までお旅所に鎮座する。

★《逸話》 おみこっさん(神輿)へ無言詣で

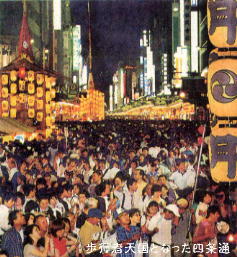

『祇園界隈の花街では、お祭り期間中(おいで~おかえり)四条通・新京極の神霊の鎮座する御旅所へ無言で七日間毎日詣でると、願いがかなうと言う』。

花街(祇園・宮川町・先斗町)の芸舞妓さんたちがお座敷のあと、浴衣姿で無言参りにくる姿は京情緒あふれる祭りの夜の光景です。

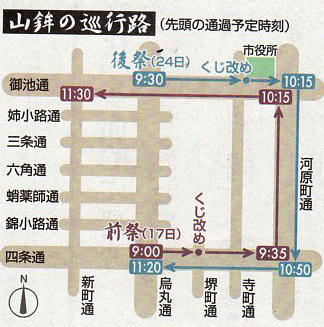

★祇園祭の後祭(あとまつり)巡行に復帰する大船鉾の「鉾建て」が十七日午後、下京区新町通四条下ルの四条町で始まった。幕末以来、一五〇年ぶりに鉾を組む槌(つち)音が響き渡った。大船鉾は二十四日の巡行で最後尾を進む。

鉾建ての作業は通常、曳初(ひきぞ)めまでの二~三日間で終えるが、大船鉾には経験者がいないため、万全を期そうと前祭(さきまつり)巡行の直後から取りかかった。

午後、まだ香りが残るまっさらなヒノキ製の部材を運び込んだ。作事方と呼ばれる大工たちが手際よく組み上げ、船の形をした鉾の骨組みが姿を現した。

後祭で巡行する十基の山鉾のうち、大船鉾と北観音山、南観音山は二十日までに鉾を建てて同日午後に曳初めする。二十一日までに全ての山鉾が立ち並ぶ。

(画像の多いヤフーおいないブログへ直行)必見

http://blogs.yahoo.co.jp/oinaijp/folder/279901.html