井解 (SeiKai) と Civil 3D を連携して積算を行うことは、**技術的には可能です**。ただし、その方法と難易度は、**井解の具体的なバージョン、設定、および利用可能なインターフェース (API やファイル入出力オプション)** に大きく依存します。

主な連携方法とその考え方、プログラム例を以下に示します。

**連携方法の考え方:**

1. **ファイルベースの連携 (最も一般的で実現可能性が高い):**

* Civil 3D で算出した数量 (土量、面積、長さ、構造物数量など) を、井解が読み込める形式 (CSV, TXT, Excel, XML, 土地改良DXFなど) で出力する。

* 出力されたファイルを井解側で読み込み、積算システム内の対応する項目に割り当てる (手動または簡易スクリプト)。

* **利点:** 比較的シンプル。両ソフトの深い知識がなくても実現可能な場合が多い。Civil 3D の標準機能やアドオンで対応可能。

* **欠点:** 完全自動化は難しい。ファイルの受け渡しと割り当て作業が発生する。データ構造が複雑になると管理が煩雑。

2. **API (Application Programming Interface) を利用した直接連携 (高度な自動化):**

* Civil 3D の .NET API (AutoCAD .NET API を含む) を使用して、Civil 3D オブジェクト (横断、土量、線形、構造物など) から直接数量データを抽出・計算するプログラムを作成する。

* 抽出したデータを、井解の API (存在し、公開されていれば) を介して直接井解の積算項目やデータベースに送り込む。

* **利点:** 高度な自動化が可能。人的ミスを削減。複雑なプロジェクトや繰り返し作業に有効。

* **欠点:** 両方のソフトウェアの API に関する深い知識とプログラミングスキルが必要。井解側の API が公開されていてドキュメントが整備されていることが前提。開発・保守コストがかかる。

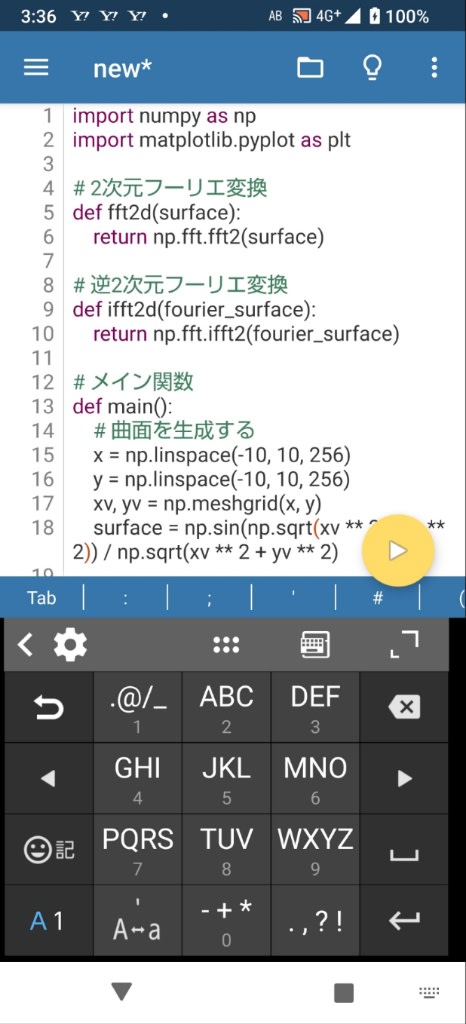

**プログラム例 (ファイルベース連携 - Python による Civil 3D からの CSV 出力):**

以下の Python スクリプトは、Civil 3D のモデル空間から「区域」オブジェクト (サンプルとして) を収集し、その名前と面積を CSV ファイルに出力する非常に基本的な例です。これは Civil 3D .NET API を IronPython または pyautocad 等を介して利用する概念を示します。

```python

# 必要な参照の追加 (例: AcCoreMgd, AcDbMgd, AcCivRoot, AeccDbMgd, etc.) は環境依存

import clr

clr.AddReference('acmgd')

clr.AddReference('acdbmgd')

clr.AddReference('accoremgd')

clr.AddReference('AeccDbMgd') # Civil 3D 固有のアセンブリ

clr.AddReference('AeccXLandMgd') # 区域など土地関連オブジェクト

import Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices as acApp

import Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices as acDb

import Autodesk.AutoCAD.EditorInput as acEd

import Autodesk.Civil.DatabaseServices as civDb # Civil 3D オブジェクト

import csv

# AutoCAD 文書とデータベースを取得

doc = acApp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument

db = doc.Database

ed = doc.Editor

# トランザクション開始

with doc.TransactionManager.StartTransaction() as t:

# モデルスペースブロックテーブルレコードを取得

bt = t.GetObject(db.BlockTableId, acDb.OpenMode.ForRead)

btr = t.GetObject(bt[acDb.BlockTableRecord.ModelSpace], acDb.OpenMode.ForRead)

# CSVファイルを開く (パスを適宜変更)

with open('C:/Temp/Civil3D_Areas.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:

csvwriter = csv.writer(csvfile)

csvwriter.writerow(['Area_Name', 'Area_SquareMeters']) # ヘッダー行

# モデルスペース内のすべてのオブジェクトを走査

for objId in btr:

obj = t.GetObject(objId, acDb.OpenMode.ForRead)

# オブジェクトが Civil 3D 区域 (AeccLandParcel) かどうかをチェック

if isinstance(obj, civDb.Parcel): # 区域のクラス名はバージョンにより異なる可能性 (例: AeccLandParcel)

areaName = obj.Name

# 面積を取得 (単位系に注意! m², ft² など)

areaValue = obj.Area # 面積プロパティ。単位はドキュメント設定依存

# CSVに行を書き込み

csvwriter.writerow([areaName, areaValue])

t.Commit() # トランザクションコミット (変更を保存)

ed.WriteMessage("\n区域データをCSVファイルに出力しました。")

```

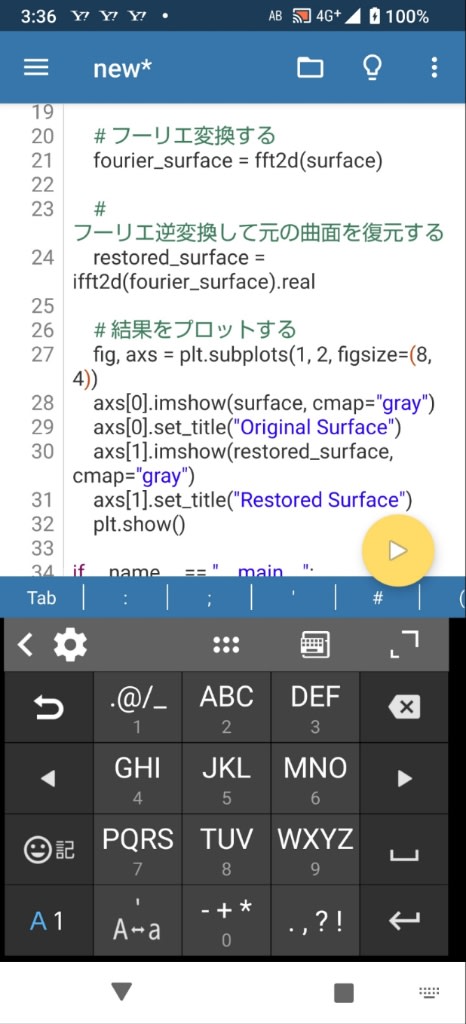

**井解側での対応 (ファイルベース連携):**

1. **CSV ファイルの準備:** 上記スクリプトを改良し、必要なすべての数量データ (土量計算結果、構造物数量、法面面積、舗装面積など) を抽出して CSV に出力します。列は井解の入力フォーマットに合わせる必要があります。

2. **井解への取り込み:**

* **手動取り込み:** 井解の画面から、該当する積算項目を選択し、CSV ファイルを指定してインポートする機能がある場合、それを使用します。

* **簡易スクリプト/マクロ (井解がサポートしていれば):** 井解側にスクリプト機能があれば、CSV 読み込みと特定の積算項目への割り当てを自動化するスクリプトを作成します。

* **専用変換ツール作成:** CSV から井解が直接読み込めるネイティブフォーマット (井解独自のインポート形式や土地改良DXF等) に変換するツールを別途開発します。

**API 連携の例 (概念レベル):**

API 連携は非常に高度で、Civil 3D API と (存在すれば) 井解 API の両方の詳細な知識が不可欠です。一般的な流れを示します。

```csharp (概念例: C# .NET)

// 1. Civil 3D アプリケーションに接続

using (var civApp = AeccAppServices.AeccApplication) // 接続方法はバージョン依存

{

// 2. アクティブなCivil 3D文書を取得

var civDoc = civApp.ActiveDocument;

// 3. 必要なCivil 3Dオブジェクトを取得 (例: 土量計算結果サーフェス)

AeccVolumeSurface volSurface = ...; // 特定の土量サーフェスを取得するロジック

// 4. 数量を計算・抽出

double cutVolume = volSurface.CutVolume;

double fillVolume = volSurface.FillVolume;

// ... その他の必要な数量

// 5. (仮定) 井解のAPIクライアントライブラリを参照し、接続・認証

using (var seikaiClient = new SeikaiAPIClient("server_address", "api_key"))

{

// 6. 井解側の特定の積算項目(例: 土工)を特定

var earthworkItem = seikaiClient.GetCostItem("土工", "切土");

var fillItem = seikaiClient.GetCostItem("土工", "盛土");

// 7. 抽出したCivil 3Dの数量を井解の項目に設定

earthworkItem.Quantity = cutVolume;

fillItem.Quantity = fillVolume;

// 8. 変更を井解システムに保存

seikaiClient.UpdateCostItem(earthworkItem);

seikaiClient.UpdateCostItem(fillItem);

}

}

```

**重要な注意点と前提条件:**

1. **井解のAPI:** 上記の C# 例は **井解が外部連携用の公開APIを提供していることが絶対前提** です。井解のAPIの有無、仕様、利用方法は、井解のベンダー (株式会社エスイーシーなど) に直接確認する必要があります。一般に公開されていない可能性が非常に高いです。

2. **Civil 3D API:** Civil 3D の API は公開されていますが、非常に複雑で習得に時間がかかります。対象のオブジェクト (区域、横断、土量サーフェス、構造物、管渠など) ごとに適切な API クラスとメソッドを使用する必要があります。

3. **データマッピング:** Civil 3D で算出した「数量」を、井解の積算システム内のどの「項目」「工種」「細目」に割り当てるかというマッピング規則を厳密に定義する必要があります。これが連携の本質的な難しさです。

4. **単位系:** Civil 3D の計算単位 (m, m², m³) と井解で想定している単位が一致しているか確認・変換が必要です。

5. **エラーハンドリング:** ファイルの読み書きエラー、API接続エラー、データ不整合などに対する堅牢なエラーハンドリングが不可欠です。

6. **開発環境:** .NET Framework (C#, VB.NET) が Civil 3D API 開発の主流です。Python (IronPython または pyautocad) も選択肢ですが、機能が制限される場合があります。

7. **ライセンスとサポート:** 商用利用や大規模開発には、各ベンダーのライセンス条項やサポート契約を確認してください。

8. **コストとメリット:** 完全なAPI連携の開発には相当な工数とコストがかかります。プロジェクトの規模、繰り返し回数、人的ミス削減効果などを鑑みて、投資対効果を慎重に評価する必要があります。

**結論と現実的なアプローチ:**

* **まずはファイルベース連携を検討:** 多くの現場では、Civil 3D から CSV や Excel で数量表を出力し、それを井解に手動または簡易スクリプトで取り込む方法が現実的です。Civil 3D の「数量出力ツール」やサードパーティ製アドオン (例: Sincpac-C3D の数量機能) を活用することで出力を効率化できます。井解側のインポート機能を最大限活用します。

* **井解ベンダーへの相談:** 井解と Civil 3D の連携について、**まずは井解の販売代理店またはサポート窓口に直接相談することを強くお勧めします**。彼らが公式にサポートしている連携方法 (専用のアドオン、推奨ファイルフォーマット、API の提供状況など) があるかどうかが最も確実な情報源です。

* **API連携は大規模プロジェクト向け:** 非常に大規模なプロジェクトが連続する、または社内標準化で高い自動化レベルが求められる場合にのみ、API 連携の開発を検討すべきです。その際も、井解 API の利用可能性が最大のハードルとなります。

プログラム例はあくまで概念を示すものです。実際の開発には、Autodesk Civil 3D API ドキュメント、ObjectARX リファレンス、および (もし存在すれば) 井解 API ドキュメントの詳細な調査と、具体的な要件定義に基づいた設計が必須です。