〈その1 宇和島城〉

高松から松山自動車道を2時間半、南予の中心都市・宇和島市。宇和海に面した街の風景は南国ムード一色。ICから駅に向かうメインストリートは、街路樹の高いヤシの木で、温暖で開放的な風情を醸しだしている。同じ四国でもここまで来ると異国情緒いっぱいだ。

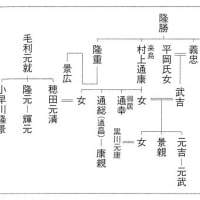

宇和島藩というと“伊達十万石の城下町”と呼ばれ、元和元年(1615)に初代秀宗(仙台藩伊達正宗の嫡男)が入封し、幕末まで9代260年間続いた外様藩だ。特に八代宗城(むねなり)は名君として知られ、ペリー来航後の政治状況の中で富国強兵策を推し進め、蘭学や英学の学問所を設け軍事研究に専念した。幕末の藩政をよくリードし、公武合体派の有力大名として活躍した。

しかし今回の目的はそんな伊達家由来の旧所巡りではなく、宇和島藩がまだ板島藩と呼ばれていたころの“板島丸串城”だ。築城の名人・藤堂高虎が初めて城持ち大名として宇和郡を領有したのは文禄4年(1595)、大洲城とともにこの板島丸串城を大改修し、本格的な総構えの城郭を築き上げた。時は秀吉による四国統一がなされ、無謀ともいえる朝鮮出兵の真っ只中の時代だ。秀吉の実弟秀長の家臣だった高虎は、秀長の死後高野山に出家していたが、秀吉に再び見いだされ南予八万石の城主となって入封した。彼は約6年の歳月をかけ、天守を含めた城郭を完成させている。彼の本格的な築城技術は、この南予の地で開花したかもしれない。

長屋門という正面入口をくぐると、あたりは朝の空気をいっぱい吸い込んだ草木の匂いでたちこめている。鬱蒼とし過ぎる木々の中の石段を上って行くと、大きな古井戸、そして左右には高い石垣が続いている。

三ノ門跡を過ぎ二ノ丸広場に出ると、一挙に視界はひらけ、西方向には青い宇和海が広がっていた。

そしてまた石段を上ると、正面には背中に朝日を浴びた三層三階の天守が優雅な姿で建っている。

この層塔型天守の各層は、千鳥破風や唐破風などで装飾性の高い作りになっていて、戦国期に見られる石落としなどの軍事的機能は極力否定されている。

重要文化財に指定されているこの天守は、荒波の戦国時代をのりこえた高虎の作ではない。彼の時代から半世紀以上後の寛文2年(1662)、伊達家初代の秀宗が改築したものだ。江戸時代の最も爛熟したころ、軍事重視の天守作りは必要なく、城主の権威のシンボルとして建てられた。ちょっと小振りな大きさは、建てられた背景が前回の丸亀城と共通するかもしれない。きびしい武家諸法度のもと、容易には許可されることのなかった改築工事。関ケ原後、徳川家に忠誠をつくした伊達家との信頼関係が、この格式高い天守を作り上げたのだろうか。

高虎が創建したのは戦国期の主流だった望楼型天守。2・3階なりの入母屋造りの上に、小型の建物を載せた構造だ。これは信長がまぼろしの安土城で豪華絢爛な外観で見事に完成させた。

一方、層塔型天守は五重塔のように四方に屋根を葺き、各階の構造が同一なのが特徴だ。従って入母屋破風は基本的には最上階の屋根にしか存在しない。だがこの宇和島城は、各階の屋根に装飾のための千鳥破風が作られ、伊達家の面目を表現した天守と云っていいだろう。

高虎の天守(左)と伊達家(右)の天守

高虎の天守(左)と伊達家(右)の天守

最上階から見た宇和島の町は、自然が作り上げた要害の地だ。北、東、南の三方向は高い山々が迫り、西方向だけに海が開けている。山や海は近くわずかな平坦地が城郭の周りを囲っている。そして二本の川が城を挟むように南北に流れ、その内側には深く広いお濠があったというから、宇和島城は地形を巧みに生かした鉄壁な守りの城だったに違いない。

江戸中期の縄張り絵図

江戸中期の縄張り絵図

石垣の一番高い場所をボランティアガイドに聞き行ってみた。それは郷土館のある曲輪の下にあり、高虎初期の荒々しい野面積が見られる。隅部はこの頃はまだ不均一な石の積み重ねで、算木積みへと進化する初期段階だ。下から一直線に延びるラインは高虎の特徴で、同時代の築城名人・加藤清正の石垣は上部へいくほど反りを見せている。

気がつくとお昼前、冬の短い陽光はもう真上から射している。まだこれから遠い二城を巡らなければならない。幕末に活躍した蘭学者・高野長英と村田蔵六(後の大村益次郎)の住居跡をバタバタと写真撮りし、また自動車道を北に向けて走り出した。今日は幕末モードではない、高虎モードだ。急げ!

〈その2 大洲城〉

400以上の支流を持つと云われる大河・肱川。ゆっくりと蛇行するその清流の畔に四層四階の大洲城は建っている。川面から三層で積み上がる石垣の上で、白漆喰と黒板の壁面が午後の陽光を浴びて見事なほど美しい。

四国山脈の木材搬出に使われた肱川はかつての水運の大動脈。その中継地点に位置する大洲城は、どの方向から見ても凛とした立ち姿を見せている。大洲市は“伊予の小京都”とも呼ばれ、落ちついた風情をもった伝統の町だ。そんな城下町を足下に、今なお江戸時代と変わらない風景を見ているようだ。

駐車場横から一本の坂道を上る。真正面には高虎らしい高い石垣が立ちはだかる。理路整然と積まれた野面積は、荒々しさの中にも丁寧な石工の仕事が窺える。

天守のある曲輪は奇麗すぎるほど整備され広い。葉を落とした銀杏の大木が数本、天守は二つの櫓を両脇に抱えるように威風堂々と建っている。

天守内部に入るとまだ真新しさがあり、ほんのりとした木の香りに包まれる。それもそのはずでこの建物は平成16年に復元されたものだ。大洲城天守は明治初頭の廃城令をなんとかのりこえたものの、老朽化のため明治21年に解体されてしまった。唯一残ったのが両脇で連結されていた台所櫓と香蘭櫓、そして二ノ丸の苧綿(おわた)櫓と三の丸の南隅櫓。かつては20をこえる櫓に囲まれた見事な城郭だったと云う。しかしこの復元工事は過去の資料をもとに、かなり忠実に再現されているらしい。木材の選択から始まり、木組みの工法、そして壁や瓦などの外部、当時の技術や工具までこだわって再建されたようだ。

1,2階は吹き抜け構造になっていて、太く長い柱や梁が複雑に交差し、迫力ある木組みに圧倒される。通常、再現天守は鉄筋コンクリート造りで内部は資料館というのが定番だが、この天守だけは大洲市民の熱い気迫とこだわりに満ち溢れている。内部はどの階もほのかな木の香りがただよい、巨大なログハウスの中にいるようだ。

館員にいろいろ話しを伺った。秀吉の時代、この城は西国を押さえる要で松山城より重要視されていたらしい。瀬戸内海に進出するには肱川の水運が利用され、高虎自身朝鮮出兵の際にはここから出陣したらしい。それから石垣作りの話しとして、数年前の学術調査の結果、積み石の裏側には水はけを良くするための裏込(ぐり石)が詰められているが、通常1m以内のところ4mもの幅があったらしい。それだけこの大洲は降水量の多い地域なのだ。

一番古いと云われる北面の石垣。長年の雨で隅部が崩れかかっている。

一番古いと云われる北面の石垣。長年の雨で隅部が崩れかかっている。

そのため大河・肱川は度々洪水、氾濫をくり返し、元禄年間から幕末まで記録が残っているだけでも100回をこえ、大洲藩の歴史は「洪水との戦いの歴史」とも云える。特に文政9年(1826)の大洪水は水位9.3mの江戸時代最大のものだったらしい。肱川が大きく蛇行する城の東側は、今では高いコンクリート作りの岸壁になっている。

こんな大洲城には、石垣の難工事に関わる人柱伝説がある。『日本の名城・古城事典』(TBSブリタニカ)からそのまま引用する。

『ここに城が築かれたころの話がある。肱川の洪水で石垣や櫓が押し流されて一進一退の難工事だった。その結果、人柱を立てることに決まり、選ばれたのが“おひじ”という身寄りのない娘だった。白装束で、娘は決壊した石垣の内側に深く掘られた穴の前に引き出されていた。

「城の安泰のため、そちの命は余がもらった。何か言い残すことはないか、、、」

城主のこの言葉を聞くと、娘はニッコリと笑いさえ浮かべて、

「お城の名と、城根を流れる川の名を、わたしの名前と同じにして、のちの世までも忘れないで、、、」

と言い残して人柱にたったというのである。大洲城の別名を「比志城」といい、また肱川は「比志川」とも書く。』

この憐れな伝説はいつの時代なのか分からない。現存する城郭のすべては高虎が加修したものだが、古くは14世紀中頃に築城され合戦のたびに城主は入れ替わっている。時の城主の権力で儚く散った“おひじ”、そのおかげか石垣は立派に築き上げられ城は見事に完成した。

しかしとうとうと流れる緑の川面を見ていると、“おひじ”の悲しみなのか怒りなのか、やり場のないむせび泣きが聞こえてきそうなのだ。

〈その3 今治城〉

広いお濠の川面が短い冬の西日に照らされてキラキラ光っている。まだ午後3時だというのに、日陰の大手門は慌ただしく店じまいでもするかのように、ほのかに暗さを増している。

濠を渡ってまず眼にするのが「官兵衛石」。高虎から築城奉行を命じられた渡辺官兵衛を称えた記念石で、重さ16トンあると云う。彼は高虎に破格の2万石で取り立てられた戦国武将。だが大阪夏の陣で身勝手な行動が確執となり、高虎のもとから離れた後は京で風呂屋を開業し、一介の庶民として生涯を閉じている。

そして重厚な黒光りの鉄御門(くろがねごもん)。太い柱と厚い扉、木部すべての表面は一分(約3ミリ)厚の鉄板が鋲で打ち付けられている。槍や鉄砲はもちろん、当時の銃火器では到底打ち破られそうにない鉄壁な門構えになっている。振り返れば石垣の上は多門櫓、三方から鉄砲で狙われたら逃げようはないだろう。

今は正面の高麗門こそないが、この桝形虎口という城門は高虎が初めて考案したものだ。この桝形という右に直角に折れて入る形式は、関ケ原以降徳川将軍家の定番となり、天下普請の江戸城ほか全国の諸大名に普及していった。

門をくぐると城内は広々とした曲輪。馬上の高虎公の像の向こうには五層六階の天守。どちらも夕陽を背に威風堂々の立ち姿だ。

藤堂高虎(1556~1630)という戦国武将、前半生は不運の連続だった。生まれは近江犬上郡、身の丈は6尺3寸(約190㎝)の堂々たる体格だったという。当初浅井家に仕えていたが、高虎18歳のとき浅井長政は信長に滅ぼされてしまう。その後織田信澄に仕えたが、本能寺の変後信澄が光秀の味方と疑われ殺されてしまう。そして人生の師匠ともいうべき豊臣秀長(秀吉の実弟)の家臣となった。秀長には優遇され筆頭家老までなったが、秀長の病死そして継子秀俊も文禄の役で戦死してしまう。敗北の恥と主君の死に絶望してしまった高虎は、剃髪して高野山に入ってしまった。

しかし有能な高虎を見捨てなかったのが秀吉。伊予板島(のちの宇和島)8万石を与えて初めての城持ち大名として取り立てた。その後の高虎は水を得た魚のように大活躍する。持ち前の智謀知略を発揮しながら、得意の築城技術に磨きをかける。この技術は秀吉政権下で家康にも認められ、家康との交流も親密になり、関ケ原後は戦功として伊予半国20万石に加増される。この時この今治城は築城された。高虎46歳のときだった。

その後大阪へのにらみを利かすために、伊賀一国と伊勢安濃津に転封し22万石の大名になった。高虎は家康からの信頼が絶大で、外様ながら譜代大名並みの扱いを受けた。さらに大阪の陣後は大和・山城の一部も加増され、最終的には32万石の大藩主となった。彼の功績により藤堂家は、幕末まで最も優遇された外様大名として継承されることになる。

火坂雅志著の『虎の城』(祥文社文庫)という長編歴史小説がある。戦乱を生き抜いたそんな高虎の生涯が、膨大な資料のもとに生き生きと描かれている。信長、秀吉、家康へと政権交代する乱世を、武勇と知略そして技術力でのり越えた高虎の実像にせまった大作だ。

彼が生涯を通じて築城に関わった仕事は、全国で35回28城あると云われる。日本国内だけではなく朝鮮出兵の際には海外の城まで手掛け、築城経験は史上最多だ。特に晩年は江戸城本丸の縄張りを任されるほど家康から信頼され、天下普請の中心的役割を果たした。家康臨終の際には、将軍秀忠を差し置いて日光東照宮造営の遺言まで受けている。

鉄筋の五重天守に上がってみた。最上階の望楼からは北と東から海が間近にせまり、今治城がかつて来島海峡ににらみを利かせた海城だったことがよく分かる。慶長7年(1602)、当時今張浦(いまばりうら)と呼ばれた寒村に、高虎が築城を開始したときは何もない地盤のゆるい砂丘だったらしい。2年半の歳月をかけた今治城は、外堀、中堀、内堀の三重の堀で囲まれていた。海に面する石垣の上には砲台を構え、船溜まりには軍船を繋ぎ海上の守りを厳重にしていたと云う。高石垣の上に燦然とそびえる白亜の五重天守は、海上から見るときっと海に浮かぶ龍宮のような城だったに違いない。

高虎はこの今治城で画期的なことをいくつもやっている。そのひとつが層塔型天守で、各階を五重塔のように少しずつ小さくして積み上げた構造の天守だ。入母屋造りを基部にもつ望楼型の宇和島城とは一転して単純な構造になっている。そのため材木は規格化され調達しやすく、おまけに工期も短くてすむ。残念ながら今治城天守は完成後すぐ解体され、丹波亀山城として移築されてしまうが、江戸城などその後の巨大天守は合理的な骨組み構造の層塔型が基本となっていった。

現在の今治城天守は、昭和55年に市制60周年記念として再現された昭和のお城だ。そして平成19年には築城400年の記念事業として、鉄御門を始め櫓門や多門櫓が竣工している。再現とはいえ、古写真などの基礎資料や発掘調査などから可能な限りの復元がなされている。特に長大な多門櫓の内部は見所が多い。

一通りの城内見学の後、お濠の周囲を回ってみた。第一印象はとにかく掘幅が広い。当時の火縄銃の射程距離は約半町(約50m)と云われ、まず弾は届かない。そして城郭の外形が四角形で単純明快な縄張りになっている。熊本城の迷路のような複雑な縄張りとは対照的に、高虎の発想は敵を城内に侵入させなければよいという考え方だ。そのため幅広の堀と高い石垣、その上に連なる多門櫓、そして枡形虎口の城門で外的からの侵入を阻止している。

もうひとつ注目したのが石垣足下の犬走り(テラス)だ。ほかの城では見られないもので、砂地だった軟弱地盤に地中深く木杭を打ち込み、その上に石垣の土台となった台座を造ったのだろう。そして高石垣を築くには積み方も重要になる。積み石の接合部に加工した小さな割石を入れることによって、石垣の安定をはかっている。石同士に隙のあった宇和島城から一歩前進した技術だ。

藤堂高虎は「へつらい大名」と云われ、単に世渡り上手な人物の評価があるが、決してそんなことはない。信長、秀吉、家康へと政権が目まぐるしく変わる乱世において、生き残るためのサバイバル術は多くの戦国大名に共通するものがある。『七度主君を変えねば、武士(もののふ)とは言えぬ』と云われたほど、力のある主君に次々とのり変えていくのは戦国期の常識だ。時勢を読み、どの勢力が天下を取るのか、またどの勢力下なら自己の能力を発揮できるのかは、現代のビジネス社会にも共通する。

火坂氏の『虎の城』によると、高虎が築城術に目覚めたのは、26歳のときに経験した秀吉の備中高松城の水攻めだった。戦さに勝つには獅子奮迅の槍働きも大事だが、凄まじい効果をあげた水攻めの戦法は、高虎に大きな衝撃を与えた。

『これからは、土木をあやつる者が天下を牛耳る、と高虎は思った。もっと土木を学ばねば、、、』と、火坂氏は書いている。

時勢が変われば自分も変わらなければならない。敵の首を取るための武芸の鍛錬だけでは生き残れない。弓や槍から鉄砲や大筒へと変化する武器兵器、個人より集団が重要視される戦術、そしてそれらをバックアップするための算用や兵站能力など、様々な知恵と技術を身につけなければならなかった。主君であろうと一家臣であろうと、その変化について行けない武者はどんどんと滅んでいった。仮に生きのびたとしても運がよかっただけのことだ。

城の防衛に着眼した高虎の築城技術は、発想の転換と進化にある。外敵に絶対侵入させないという基本設計は、多くの経験とともに堅固鉄壁なものになっていく。その技術はときの権力者から絶対の信頼を勝ち取り、自身もまた進化していく。

高虎の人生は、まさに“下町ロケット”。オンリーワンの技術こそが、戦国乱世を生き抜く糧となった。高虎の謙虚な探求心と合理精神で築かれた城は、近世城郭の最終形態となった。秀吉や家康に絶大な信任を受けた藤堂高虎は、まさに時代が生んだ超一流のテクノクラートと云えるだろう。

高松から松山自動車道を2時間半、南予の中心都市・宇和島市。宇和海に面した街の風景は南国ムード一色。ICから駅に向かうメインストリートは、街路樹の高いヤシの木で、温暖で開放的な風情を醸しだしている。同じ四国でもここまで来ると異国情緒いっぱいだ。

宇和島藩というと“伊達十万石の城下町”と呼ばれ、元和元年(1615)に初代秀宗(仙台藩伊達正宗の嫡男)が入封し、幕末まで9代260年間続いた外様藩だ。特に八代宗城(むねなり)は名君として知られ、ペリー来航後の政治状況の中で富国強兵策を推し進め、蘭学や英学の学問所を設け軍事研究に専念した。幕末の藩政をよくリードし、公武合体派の有力大名として活躍した。

しかし今回の目的はそんな伊達家由来の旧所巡りではなく、宇和島藩がまだ板島藩と呼ばれていたころの“板島丸串城”だ。築城の名人・藤堂高虎が初めて城持ち大名として宇和郡を領有したのは文禄4年(1595)、大洲城とともにこの板島丸串城を大改修し、本格的な総構えの城郭を築き上げた。時は秀吉による四国統一がなされ、無謀ともいえる朝鮮出兵の真っ只中の時代だ。秀吉の実弟秀長の家臣だった高虎は、秀長の死後高野山に出家していたが、秀吉に再び見いだされ南予八万石の城主となって入封した。彼は約6年の歳月をかけ、天守を含めた城郭を完成させている。彼の本格的な築城技術は、この南予の地で開花したかもしれない。

長屋門という正面入口をくぐると、あたりは朝の空気をいっぱい吸い込んだ草木の匂いでたちこめている。鬱蒼とし過ぎる木々の中の石段を上って行くと、大きな古井戸、そして左右には高い石垣が続いている。

三ノ門跡を過ぎ二ノ丸広場に出ると、一挙に視界はひらけ、西方向には青い宇和海が広がっていた。

そしてまた石段を上ると、正面には背中に朝日を浴びた三層三階の天守が優雅な姿で建っている。

この層塔型天守の各層は、千鳥破風や唐破風などで装飾性の高い作りになっていて、戦国期に見られる石落としなどの軍事的機能は極力否定されている。

重要文化財に指定されているこの天守は、荒波の戦国時代をのりこえた高虎の作ではない。彼の時代から半世紀以上後の寛文2年(1662)、伊達家初代の秀宗が改築したものだ。江戸時代の最も爛熟したころ、軍事重視の天守作りは必要なく、城主の権威のシンボルとして建てられた。ちょっと小振りな大きさは、建てられた背景が前回の丸亀城と共通するかもしれない。きびしい武家諸法度のもと、容易には許可されることのなかった改築工事。関ケ原後、徳川家に忠誠をつくした伊達家との信頼関係が、この格式高い天守を作り上げたのだろうか。

高虎が創建したのは戦国期の主流だった望楼型天守。2・3階なりの入母屋造りの上に、小型の建物を載せた構造だ。これは信長がまぼろしの安土城で豪華絢爛な外観で見事に完成させた。

一方、層塔型天守は五重塔のように四方に屋根を葺き、各階の構造が同一なのが特徴だ。従って入母屋破風は基本的には最上階の屋根にしか存在しない。だがこの宇和島城は、各階の屋根に装飾のための千鳥破風が作られ、伊達家の面目を表現した天守と云っていいだろう。

高虎の天守(左)と伊達家(右)の天守

高虎の天守(左)と伊達家(右)の天守最上階から見た宇和島の町は、自然が作り上げた要害の地だ。北、東、南の三方向は高い山々が迫り、西方向だけに海が開けている。山や海は近くわずかな平坦地が城郭の周りを囲っている。そして二本の川が城を挟むように南北に流れ、その内側には深く広いお濠があったというから、宇和島城は地形を巧みに生かした鉄壁な守りの城だったに違いない。

江戸中期の縄張り絵図

江戸中期の縄張り絵図石垣の一番高い場所をボランティアガイドに聞き行ってみた。それは郷土館のある曲輪の下にあり、高虎初期の荒々しい野面積が見られる。隅部はこの頃はまだ不均一な石の積み重ねで、算木積みへと進化する初期段階だ。下から一直線に延びるラインは高虎の特徴で、同時代の築城名人・加藤清正の石垣は上部へいくほど反りを見せている。

気がつくとお昼前、冬の短い陽光はもう真上から射している。まだこれから遠い二城を巡らなければならない。幕末に活躍した蘭学者・高野長英と村田蔵六(後の大村益次郎)の住居跡をバタバタと写真撮りし、また自動車道を北に向けて走り出した。今日は幕末モードではない、高虎モードだ。急げ!

〈その2 大洲城〉

400以上の支流を持つと云われる大河・肱川。ゆっくりと蛇行するその清流の畔に四層四階の大洲城は建っている。川面から三層で積み上がる石垣の上で、白漆喰と黒板の壁面が午後の陽光を浴びて見事なほど美しい。

四国山脈の木材搬出に使われた肱川はかつての水運の大動脈。その中継地点に位置する大洲城は、どの方向から見ても凛とした立ち姿を見せている。大洲市は“伊予の小京都”とも呼ばれ、落ちついた風情をもった伝統の町だ。そんな城下町を足下に、今なお江戸時代と変わらない風景を見ているようだ。

駐車場横から一本の坂道を上る。真正面には高虎らしい高い石垣が立ちはだかる。理路整然と積まれた野面積は、荒々しさの中にも丁寧な石工の仕事が窺える。

天守のある曲輪は奇麗すぎるほど整備され広い。葉を落とした銀杏の大木が数本、天守は二つの櫓を両脇に抱えるように威風堂々と建っている。

天守内部に入るとまだ真新しさがあり、ほんのりとした木の香りに包まれる。それもそのはずでこの建物は平成16年に復元されたものだ。大洲城天守は明治初頭の廃城令をなんとかのりこえたものの、老朽化のため明治21年に解体されてしまった。唯一残ったのが両脇で連結されていた台所櫓と香蘭櫓、そして二ノ丸の苧綿(おわた)櫓と三の丸の南隅櫓。かつては20をこえる櫓に囲まれた見事な城郭だったと云う。しかしこの復元工事は過去の資料をもとに、かなり忠実に再現されているらしい。木材の選択から始まり、木組みの工法、そして壁や瓦などの外部、当時の技術や工具までこだわって再建されたようだ。

1,2階は吹き抜け構造になっていて、太く長い柱や梁が複雑に交差し、迫力ある木組みに圧倒される。通常、再現天守は鉄筋コンクリート造りで内部は資料館というのが定番だが、この天守だけは大洲市民の熱い気迫とこだわりに満ち溢れている。内部はどの階もほのかな木の香りがただよい、巨大なログハウスの中にいるようだ。

館員にいろいろ話しを伺った。秀吉の時代、この城は西国を押さえる要で松山城より重要視されていたらしい。瀬戸内海に進出するには肱川の水運が利用され、高虎自身朝鮮出兵の際にはここから出陣したらしい。それから石垣作りの話しとして、数年前の学術調査の結果、積み石の裏側には水はけを良くするための裏込(ぐり石)が詰められているが、通常1m以内のところ4mもの幅があったらしい。それだけこの大洲は降水量の多い地域なのだ。

一番古いと云われる北面の石垣。長年の雨で隅部が崩れかかっている。

一番古いと云われる北面の石垣。長年の雨で隅部が崩れかかっている。そのため大河・肱川は度々洪水、氾濫をくり返し、元禄年間から幕末まで記録が残っているだけでも100回をこえ、大洲藩の歴史は「洪水との戦いの歴史」とも云える。特に文政9年(1826)の大洪水は水位9.3mの江戸時代最大のものだったらしい。肱川が大きく蛇行する城の東側は、今では高いコンクリート作りの岸壁になっている。

こんな大洲城には、石垣の難工事に関わる人柱伝説がある。『日本の名城・古城事典』(TBSブリタニカ)からそのまま引用する。

『ここに城が築かれたころの話がある。肱川の洪水で石垣や櫓が押し流されて一進一退の難工事だった。その結果、人柱を立てることに決まり、選ばれたのが“おひじ”という身寄りのない娘だった。白装束で、娘は決壊した石垣の内側に深く掘られた穴の前に引き出されていた。

「城の安泰のため、そちの命は余がもらった。何か言い残すことはないか、、、」

城主のこの言葉を聞くと、娘はニッコリと笑いさえ浮かべて、

「お城の名と、城根を流れる川の名を、わたしの名前と同じにして、のちの世までも忘れないで、、、」

と言い残して人柱にたったというのである。大洲城の別名を「比志城」といい、また肱川は「比志川」とも書く。』

この憐れな伝説はいつの時代なのか分からない。現存する城郭のすべては高虎が加修したものだが、古くは14世紀中頃に築城され合戦のたびに城主は入れ替わっている。時の城主の権力で儚く散った“おひじ”、そのおかげか石垣は立派に築き上げられ城は見事に完成した。

しかしとうとうと流れる緑の川面を見ていると、“おひじ”の悲しみなのか怒りなのか、やり場のないむせび泣きが聞こえてきそうなのだ。

〈その3 今治城〉

広いお濠の川面が短い冬の西日に照らされてキラキラ光っている。まだ午後3時だというのに、日陰の大手門は慌ただしく店じまいでもするかのように、ほのかに暗さを増している。

濠を渡ってまず眼にするのが「官兵衛石」。高虎から築城奉行を命じられた渡辺官兵衛を称えた記念石で、重さ16トンあると云う。彼は高虎に破格の2万石で取り立てられた戦国武将。だが大阪夏の陣で身勝手な行動が確執となり、高虎のもとから離れた後は京で風呂屋を開業し、一介の庶民として生涯を閉じている。

そして重厚な黒光りの鉄御門(くろがねごもん)。太い柱と厚い扉、木部すべての表面は一分(約3ミリ)厚の鉄板が鋲で打ち付けられている。槍や鉄砲はもちろん、当時の銃火器では到底打ち破られそうにない鉄壁な門構えになっている。振り返れば石垣の上は多門櫓、三方から鉄砲で狙われたら逃げようはないだろう。

今は正面の高麗門こそないが、この桝形虎口という城門は高虎が初めて考案したものだ。この桝形という右に直角に折れて入る形式は、関ケ原以降徳川将軍家の定番となり、天下普請の江戸城ほか全国の諸大名に普及していった。

門をくぐると城内は広々とした曲輪。馬上の高虎公の像の向こうには五層六階の天守。どちらも夕陽を背に威風堂々の立ち姿だ。

藤堂高虎(1556~1630)という戦国武将、前半生は不運の連続だった。生まれは近江犬上郡、身の丈は6尺3寸(約190㎝)の堂々たる体格だったという。当初浅井家に仕えていたが、高虎18歳のとき浅井長政は信長に滅ぼされてしまう。その後織田信澄に仕えたが、本能寺の変後信澄が光秀の味方と疑われ殺されてしまう。そして人生の師匠ともいうべき豊臣秀長(秀吉の実弟)の家臣となった。秀長には優遇され筆頭家老までなったが、秀長の病死そして継子秀俊も文禄の役で戦死してしまう。敗北の恥と主君の死に絶望してしまった高虎は、剃髪して高野山に入ってしまった。

しかし有能な高虎を見捨てなかったのが秀吉。伊予板島(のちの宇和島)8万石を与えて初めての城持ち大名として取り立てた。その後の高虎は水を得た魚のように大活躍する。持ち前の智謀知略を発揮しながら、得意の築城技術に磨きをかける。この技術は秀吉政権下で家康にも認められ、家康との交流も親密になり、関ケ原後は戦功として伊予半国20万石に加増される。この時この今治城は築城された。高虎46歳のときだった。

その後大阪へのにらみを利かすために、伊賀一国と伊勢安濃津に転封し22万石の大名になった。高虎は家康からの信頼が絶大で、外様ながら譜代大名並みの扱いを受けた。さらに大阪の陣後は大和・山城の一部も加増され、最終的には32万石の大藩主となった。彼の功績により藤堂家は、幕末まで最も優遇された外様大名として継承されることになる。

火坂雅志著の『虎の城』(祥文社文庫)という長編歴史小説がある。戦乱を生き抜いたそんな高虎の生涯が、膨大な資料のもとに生き生きと描かれている。信長、秀吉、家康へと政権交代する乱世を、武勇と知略そして技術力でのり越えた高虎の実像にせまった大作だ。

彼が生涯を通じて築城に関わった仕事は、全国で35回28城あると云われる。日本国内だけではなく朝鮮出兵の際には海外の城まで手掛け、築城経験は史上最多だ。特に晩年は江戸城本丸の縄張りを任されるほど家康から信頼され、天下普請の中心的役割を果たした。家康臨終の際には、将軍秀忠を差し置いて日光東照宮造営の遺言まで受けている。

鉄筋の五重天守に上がってみた。最上階の望楼からは北と東から海が間近にせまり、今治城がかつて来島海峡ににらみを利かせた海城だったことがよく分かる。慶長7年(1602)、当時今張浦(いまばりうら)と呼ばれた寒村に、高虎が築城を開始したときは何もない地盤のゆるい砂丘だったらしい。2年半の歳月をかけた今治城は、外堀、中堀、内堀の三重の堀で囲まれていた。海に面する石垣の上には砲台を構え、船溜まりには軍船を繋ぎ海上の守りを厳重にしていたと云う。高石垣の上に燦然とそびえる白亜の五重天守は、海上から見るときっと海に浮かぶ龍宮のような城だったに違いない。

高虎はこの今治城で画期的なことをいくつもやっている。そのひとつが層塔型天守で、各階を五重塔のように少しずつ小さくして積み上げた構造の天守だ。入母屋造りを基部にもつ望楼型の宇和島城とは一転して単純な構造になっている。そのため材木は規格化され調達しやすく、おまけに工期も短くてすむ。残念ながら今治城天守は完成後すぐ解体され、丹波亀山城として移築されてしまうが、江戸城などその後の巨大天守は合理的な骨組み構造の層塔型が基本となっていった。

現在の今治城天守は、昭和55年に市制60周年記念として再現された昭和のお城だ。そして平成19年には築城400年の記念事業として、鉄御門を始め櫓門や多門櫓が竣工している。再現とはいえ、古写真などの基礎資料や発掘調査などから可能な限りの復元がなされている。特に長大な多門櫓の内部は見所が多い。

一通りの城内見学の後、お濠の周囲を回ってみた。第一印象はとにかく掘幅が広い。当時の火縄銃の射程距離は約半町(約50m)と云われ、まず弾は届かない。そして城郭の外形が四角形で単純明快な縄張りになっている。熊本城の迷路のような複雑な縄張りとは対照的に、高虎の発想は敵を城内に侵入させなければよいという考え方だ。そのため幅広の堀と高い石垣、その上に連なる多門櫓、そして枡形虎口の城門で外的からの侵入を阻止している。

もうひとつ注目したのが石垣足下の犬走り(テラス)だ。ほかの城では見られないもので、砂地だった軟弱地盤に地中深く木杭を打ち込み、その上に石垣の土台となった台座を造ったのだろう。そして高石垣を築くには積み方も重要になる。積み石の接合部に加工した小さな割石を入れることによって、石垣の安定をはかっている。石同士に隙のあった宇和島城から一歩前進した技術だ。

藤堂高虎は「へつらい大名」と云われ、単に世渡り上手な人物の評価があるが、決してそんなことはない。信長、秀吉、家康へと政権が目まぐるしく変わる乱世において、生き残るためのサバイバル術は多くの戦国大名に共通するものがある。『七度主君を変えねば、武士(もののふ)とは言えぬ』と云われたほど、力のある主君に次々とのり変えていくのは戦国期の常識だ。時勢を読み、どの勢力が天下を取るのか、またどの勢力下なら自己の能力を発揮できるのかは、現代のビジネス社会にも共通する。

火坂氏の『虎の城』によると、高虎が築城術に目覚めたのは、26歳のときに経験した秀吉の備中高松城の水攻めだった。戦さに勝つには獅子奮迅の槍働きも大事だが、凄まじい効果をあげた水攻めの戦法は、高虎に大きな衝撃を与えた。

『これからは、土木をあやつる者が天下を牛耳る、と高虎は思った。もっと土木を学ばねば、、、』と、火坂氏は書いている。

時勢が変われば自分も変わらなければならない。敵の首を取るための武芸の鍛錬だけでは生き残れない。弓や槍から鉄砲や大筒へと変化する武器兵器、個人より集団が重要視される戦術、そしてそれらをバックアップするための算用や兵站能力など、様々な知恵と技術を身につけなければならなかった。主君であろうと一家臣であろうと、その変化について行けない武者はどんどんと滅んでいった。仮に生きのびたとしても運がよかっただけのことだ。

城の防衛に着眼した高虎の築城技術は、発想の転換と進化にある。外敵に絶対侵入させないという基本設計は、多くの経験とともに堅固鉄壁なものになっていく。その技術はときの権力者から絶対の信頼を勝ち取り、自身もまた進化していく。

高虎の人生は、まさに“下町ロケット”。オンリーワンの技術こそが、戦国乱世を生き抜く糧となった。高虎の謙虚な探求心と合理精神で築かれた城は、近世城郭の最終形態となった。秀吉や家康に絶大な信任を受けた藤堂高虎は、まさに時代が生んだ超一流のテクノクラートと云えるだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます