『(幼き君は)御涙におぼれ、小さう美しき御手を合わせ、先ず東に向かはせ給ひて、伊勢大神宮・正八幡宮に、御暇(おんいとま)申させおはしまし、その後西に向かはせ給ひて、御念仏ありしかば、二位殿、やがて抱き参らせて、「波の底にも都の候ぞ」と慰め参らせて、千尋(ちひろ)の底にぞ沈み給ふ』 (平家物語 第11巻)

二位殿こと平時子(清盛の妻)は、8歳の安徳天皇を抱きかかえて、長門壇ノ浦の海に沈んでいった、と平家物語(以下「物語」)には書かれている。全盛を極めた平家、終焉は涙ぐましいほど抒情的に描かれている。幼い安徳帝は時子の孫、道連れ入水はきっと天皇としてではなく、かわいい孫として海底深く沈んでいったに違いない。

しかし高知県横倉山には、23歳で病死した安徳天皇の陵墓がある。敗走した平家一門は、幼帝の身代わりをたて四国の山地を転々とし、最終的にこの山に潜伏した。本当の安徳帝は壇ノ浦で崩御したのか、それともこの山で亡くなったのか、その伝承が色濃く残る横倉山に登ってみた。

〈その1 修験の道〉

広い仁淀川に架かる越知橋を渡る。車道を15分ほど上ると第2駐車場に着いた。今回はヤマケイ「分県登山ガイド」のコースを辿ってみることにした。

登山口に入るといきなりの急登、季節外れの陽気で汗が吹きだす。長い階段や岩場、最後には鎖場を這い上がり、展望のよい「カブト嶽」に立った。そこからは登ってきた稜線の森が見え、その遥かむこうには、左右の谷から流れ出た仁淀川と坂折川が合流している。

カブト岩からは水平道になるもののアップダウンを繰り返す。やせた稜線は狭い所では幅1m位で、両側が鋭く切れ落ちている。そして尾根が広くなるにつれ、あたりはこの山でしか見られないアカガシの原生林につつまれる。確かに木肌はなんとなく赤い。そして横倉山の三角点(774m)は、静かな林の中にある休憩所だ。

横倉山はかつて三嶽山(みたきやま)と云われ、平安中期に修験道場の山として開山された。1444年の室町中期に蔵王権現が合祀され、横蔵大権現と改められ、現在の横倉山の山名に至っている。

下山後聞いた話だが、かつてはこの険しい修験の道しかなかったらしい。現在ある杉原神社経由の表参道は、江戸期に整備されたそうだ。だから壇ノ浦の戦い(1185年)から敗走した平家一門が、潜伏の場所として選んだ理由がよく分かる。追跡する源氏からの防御には、絶好の天然の要害になっている。特に南側斜面は、目もくらむような断崖絶壁が続いている。

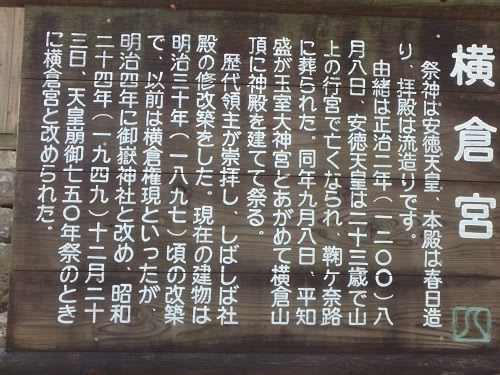

〈その2 横倉宮〉

杉原神社へ下る分岐点を過ぎると、再び登り坂になり、まもなく神社の石段に合流する。石段下から見上げる宮は、想像以上に大きく立派だ。社殿全体は岩峰の斜面に建てられていて、拝殿と本殿は屋根付きの階段廊で繋がれている。

本殿は大社造りから派生した春日造りで、屋根の反りに特徴がある。創建当時は崩御した安徳帝を大神として祀ったお宮。現在ある社殿は明治30年に建て替えられている。それにしても標高800mの高所によく建てたものだ。アプローチの道は金毘羅さん並みの石段しかなく、資材の荷揚げにはたいへんな労苦が想像される。

拝殿のなかを覗いてみた。内部は掃除がよく行き届き、真新しい木の階段が聖域へと誘っている。そして上部から差し込む光が、いっそう荘厳な空間を演出している。

社殿裏の岩峰に上ってみた。視界はぱっと開け、周囲の山々が見渡されるが、足許が心もとない。足下の断崖絶壁は、谷に向かって恐ろしいほどに切れ落ちている。「馬鹿だめし」と呼ばれ、かつては修験の岩場、多くの僧が勇気を試されたに違いない。

〈その3 平家穴と展望台〉

宮からほんの少し西に進むと、「平家穴」へ下る標識がある。急坂の遊歩道をどんどん下ると、先ほど立った断崖絶壁の真下に出た。見上げると石灰岩の岩壁が頭上にせまってくる。小さな岩屋神社が押しつぶされそうだ。

さらに50mほど下ると、帝の避難場所だったと云われる「平家穴」がある。入口は長年の崩壊がすすみ狭くなっている。小さな穴を覗きこむと、真下に向かって奥深く闇が広がり、どのくらいの深さなのか想像もつかない。

下りた道を再び息を切らしながら登り返す。さらに西に進むと、この山一番の展望台「畝傍山眺望所」に出る。

先ほどの白い大岩壁が、一番に目に飛び込んでくる。眼下には坂折川とダム湖が見え、その向こうには土佐の山々が延々と広がっている。

高さ80mの大岩壁は、4億年以上前の古生代シルル紀に、赤道付近のサンゴ礁からつくられた日本最古のの石灰岩。そのためサンゴや三葉虫の化石が数多く発見されている。太古の化石の歴史から考えると、わずか830年前の源平合戦などほんの一瞬前に過ぎない。

展望台には二人の外国人の先客がいた。聞けばカナダとオーストラリアの出身だと言う。クセのない流暢な日本語を話すと思ったら、20年以上高知に在住しているらしい。四国の山などあれこれと話し、別れ際に「お気をつけて!」と挨拶されたため、「Take care!」と返すと、笑みとともに「Good english!」と返された。この気持ちのよい満足感は一体なんだろう?ともかく洋画の字幕で知ったワンフレーズが、タイムリーだったことは間違いない。

〈その4 安徳天皇陵墓〉

苔むした石段が悠久の歴史を伝えている。あたりは鬱蒼とした森に包まれ、神聖な霊気が漂っている。少し冷えた空気が、まるで身体中を浄化しているようだ。一歩一歩足を進めるごとに身のひきしまる思いがする。

長い階段を上りきった所に安徳天皇の眠る陵墓。陽当たりのよい広い平坦地にある。真新しい玉垣は四方20mはあるだろうか?二段重ねの石垣に囲まれた内側は、杉やアカガシの大木が無造作に生えている。社殿らしきものはなく、中央にころがるように石が積まれているだけだ。

7世紀以前の神社はこのような簡素なものだったらしい。木造の社殿はなく、大きな岩に神が降臨すると考えられていた。その形式をあえてこの陵墓は踏襲しているのかもしれない。

正式には「安徳天皇陵墓参考地」といい、宮内庁管轄の参考地になっている。このような参考地は西日本各地に5ヵ所あり、なかには平家落人の偽装工作で造られた御陵もあるらしい。

ではどこの陵墓が真実のものなのか?という疑問がまず浮かびあがる。しかしそれ以前に「安徳帝の御入水による崩御」は本当だったのか?という大前提の疑問がある。「物語」に書かれたことが史実なのか?という大疑問を検証するのは、研究者にお任せすることにしても、各地に残る伝承や記録も無視できない。

〈その5 安徳天皇四国潜幸説〉

越知町地元の史談会の発行するパンフレットには、平家残党の逃走ルートが書かれている。

屋島壇ノ浦で義経の奇襲攻撃にあった平家は、味方の寝返りもありただならぬ危機に陥る。このとき平家と無二の関係だった地元豪族・田口成良らは、密かに天皇の身代わりをたて、平家の一部は安徳帝とともに、文治元年(1185)3月25日山城谷にある成良の居城に逃れた、とある。

その後、東祖谷、県境の西熊山、御在所山を越え、四国を縦断するように吉野川を西進する。そして別子山村との県境にある平家平に辿り着いたときには、多くの兵が飢えと寒さで亡くなったと云う。さらに稲叢山(いなむらやま)、越裏門を経て椿山(つばやま)に到着。このとき、当初300余名いたとされる兵はわずか80名になっていた。

そして2年間の逃走劇の末、文治3年(1187)に横倉山に宮を造営し最終の安住地とした。人目を避けた逃走とは言え、なんと高く山深いルートを進んだことか!

しかし、苦難の潜幸も安徳帝には味方しなかった。正治2年(1200)8月8日、帝は23歳の若さで病死した、となっている。

ここで数々の疑問点が浮かびあがる。

① 安徳帝が一門の一派と共に屋嶋壇ノ浦から逃走したのなら、二位殿(清盛の妻・時子)は誰を抱きかかえて入水自決したのか?清盛の孫である有盛の娘を男装させた、という説もある。「物語」の描く入水が事実なら、二位殿は平家の再興を祈りつつ、終焉まで偽りの安徳帝と自決劇を演じたことになる。このときの彼女の心境はどのようなものであっただろうか?我が身と一門は滅んでも、実の孫の行末に希望を託したという事なのだろうか?

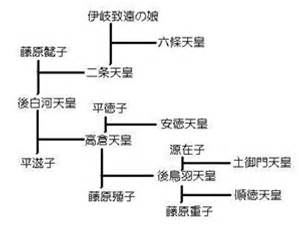

平時子

平時子  平徳子は清盛と時子の娘

平徳子は清盛と時子の娘

② 最終合戦まで平家の総指揮官として活躍した平知盛(清盛の4男)。彼もまた『平家一門の最期を見届けるやいなや、鎧二領を着て海に飛び込んだ』と書かれている。しかし横倉山で崩御した安徳帝を弔い、宮を建てたのが死んだはずの知盛だ。入水後どこかの浜辺に浮かび上がり、逃走する一門とどこかで合流したのだろうか?

知盛は平家一門で最後まで戦い抜いた武将だ。平家再興を実現するためには、彼と安徳はどうしても生きのびなければならない。万が一勢力を盛り返し上洛した際には、二人の顔がなければ後白河上皇などの公卿が納得のしようがない。やはり入水後なんとか生きのび、横倉山まで辿り着いたのだろうか?

安徳天皇

安徳天皇  平知盛

平知盛

源平合戦後、落武者となって離散した兵が、各地に落人伝説を残したのは事実だ。ただ、入水自決したはずの安徳天皇と平知盛が、混乱のなか本当に生きのびたのかが問題だ。

手元に『落人からの報告・平家秘話』(伊藤加津子著 / 関西書院)という一冊の資料本がある。

結論から云うと、伊藤氏は安徳も知盛も壮絶な合戦から生きのび、横倉山にある天皇陵こそが真実の御陵であると断定している。氏は数少ない資料や各地に残る伝承、そして現地取材をもとに、特に知盛やその子孫の記録から実証している。

横倉山に潜行した知盛の家系は、のち「新」や「織田」と姓をかえ、現在まで連綿と続いているようだ。ただ代が下るにつれ、知盛の末裔であることは忘れ去られ、先祖の言いつけに従って神社や御陵を守ってきたらしい。

そして注目すべき証拠品は「三種の神器」のひとつの宝剣で、その現物は現在越知町在住の織田家の倉庫に保存されているらしい。スサノヲが蛇の尾から取り出したと云われる宝剣「草薙の剣」は、神鏡と勾玉(まがたま)とともに、代々天皇が即位するたびに継承されてきた。所謂、天皇であることの証しだ。

「物語」によると、平家が宮中から持ち出した三種のうち、神鏡と勾玉(まがたま)は還ったが宝剣だけは行方不明となっている。それが今でも織田家の家宝として倉庫に眠っているのだから、ぜひこの眼で見たいものだ。ちなみに現在皇居にある宝剣は、のちの世になって伊勢神宮の神庫から別形式の剣が選び出されている。

〈その6 平家物語〉

「物語」は現在でもいつ誰が書いたものなのか明瞭でない。成立事情を伝える唯一の史料が兼好の『徒然草』だ。この中に登場する人物は、学者くずれの信濃入道行長と東国出身の盲人・生仏、そして「愚管抄」や「小倉百人一首」で知られる慈円大僧正(1155~1225)だ。

慈円はときの摂政関白だった九条兼実の実弟。比叡山の天台座主を四度もつとめ、政界・宗教界に多大な発言力をもつ重鎮だった。そして身分を問わず一芸に秀でた者を召し抱え面倒をみていた、と兼好は記している。

慈円は行長や生仏らを召し抱え、『平家物語』という一大プロジェクトを制作したとする説が有力のようだ。彼は世のため人のために身命を捧げるタイプの人間で、国家の安泰を希求し、公武の協調を理想としていた。

慈円大僧正

慈円大僧正

興味深いのは、兄兼実を通じて源頼朝と親交があり、頼朝も慈円を信頼していた。国家を二分した源平争乱は人心を荒廃させたが、亡き者への慰霊を通して、国家の秩序を回復させようと思ったのは、頼朝も慈円も同様だった。歴史は勝者側から描かれるのが常だが、「物語」は敵味方をこえた武士の情けが織り込まれ、初めて武士道という倫理観と美意識を表現した。

行長は単なるライターであり、生仏はそれを世に広めた琵琶法師の原型だったのだろう。

『祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)をあらはす。おごれる者久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き人もつひには滅びぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。』

七五調のなんと美しい響きだろうか!おごれる者は久しからず、滅びる運命にある。猛き人もいずれは堕ちて、風の前の塵となる。それが諸行無常だ。大宗教家であり、歌人でもあったプロデューサー・慈円らしい哀愁を帯びた鎮魂の書が『平家物語』なのだ。そして琵琶法師というネットワークを通じて、それは字の読めない庶民にも広められ、後世長く語り継がれてきたのだろう。

「物語」は安徳帝や知盛が生きのびたかどうかは問題ではない。むしろ二人が入水し死んでいった結末が大事なのだ。「驕る平家は久しからず」と云われた平家の繁栄と没落が主要テーマなのだ。それを琵琶の音色とともに、歌として語られるところに優れた芸術性がある。

〈その7 下山〉

頂上の横倉宮からは本来の表参道を下る。少し下った鳥居前で、展望台で出会ったカナダ人らとまた遭遇。彼らはゆっくり時間をかけ、この山界を探索しているようだ。

どうしてもしなければならない、いつもの決めポーズを撮ってもらい、とっとと下山開始。

陽がかなり西に傾いているのか、深い森は暗さを増している。参道は山特有の霊気だった空気につつまれ、林立する周囲の大木が、いっそう奥深い神秘を醸しだしている。ひとりの人影さえなく、聴こえるのは我が身の足音だけ。時折り野鳥の鳴き声が静けさを打ち破り、思わずハッとして足を止めてしまう。深山幽谷とは、まさにこんな囲繞(いじょう)をいうのだろうか。

途中、安徳帝の住居跡地や名水百選の「安徳水」などがあり、いやがうえにも帝の存在感は高まるばかりだ。

さらに下ると杉原神社。この山のもう一つの見所かもしれない。境内には樹齢500~600年の杉の大木が、何本も乱立し、その巨大な立ち姿に圧倒される。見上げると青い空に突きささるように聳え、まるで高層ビル群の谷間にいるようだ。巨大な杉は何も言わないが、きっと室町の世から時代の年輪を刻みこんでいるのだろう。

そして古びた社殿が枯れた趣きを見せている。拝殿と繋がった本殿は、暗く静かな森に溶け込み、不思議な霊気さえ漂わせている。神聖な空気の中に安堵と恐れが入り混じり、あたりはなんとも言葉にならない神様の「気」が溢れている。

「真実とは?事実とは?」は、歴史考察にいつもついてまわる永遠のテーマだ。史料にはないのに古墳から新たな発掘があったり、史料にあるのに事実として確認されないこともある。史学と考古学はまさに追っかけっこだ。また、歴史はときの為政者による事実の改竄や消去によって、それがあたかも真実かのように伝えられていることは数知れない。しかし自分なりに真実と事実を読み解くのが、歴史の魅力であり醍醐味でもある。

「平家物語」と「安徳帝生存説」は、そんな真実と事実の違いを考えるうえで格好の材料だ。広辞苑によると、「真実」は「いつわりでないこと。ほんとう。まこと。」、一方「事実」は「事実の事柄。本当にあった事柄」とある。この二つの哲学的でもある言葉の概念をどう捉えるかだ。私は客観性があるものを「事実」、主観性があるものを「真実」と理解している。

仮に、水半分の入ったコップが目の前にあるとする。水半分のコップは誰が見ても存在する「事実」だが、それを「半分も入っている」とか「半分しか入ってない」と主観的な見解を加えたものが「真実」だと思う。客観的存在の事実を主観的な見方で判断したのが「真実」だと、私は考える。だから真実は人の見方によって見解が変わることになり、ひとつの事実から多くの真実が生まれることになる。また逆に、主観的な一つの真実を前提とした場合、その裏付けとなる客観的な事実は多くが淘汰されることになる。

新約のマタイ伝には「処女のマリアが受胎した」と書かれている。常識から云ってそんなことはあり得ない。マリアがイエスを生んだことは「事実」だろうが、「マリアが処女だった」という「事実」は排除しなければならない。しかし、誰の手にもかかっていない処女のマリアが受胎したことが、聖書の「真実」なのだ。神の子・イエスはエッチで生まれたのではなく、精霊によって生まれた聖人であらなければならないことが「真実」なのだ。

そういう意味で真実と事実は、コインに裏表があるように対極にあるのかもしれない。事実に基づいたものがすべて真実ではなく、真実だが事実の裏付けはないといった議論は、あってしかるべきなのだ。

作家・永井路子氏は『平家物語』の最終章『灌頂(かんじょう)の巻』は、後世になって付け加えられた章だと指摘する。それは一応完結した12巻に「仕上げの巻」として付け足され、「諸行無常」のメッセージを主張したかった、と説明する。

その『灌頂の巻』では、本編ではほとんど登場しない建礼門院・徳子(安徳帝の実母)が、突如あらわれ雄弁になっている。彼女は最期の合戦で入水したが、運よく助けられた平家一門唯一の生存者だ。平家滅亡後は出家し、大原の寂光院で静かに余生を送っている。ごく平凡で控えめな女性が、一門の没落と我が子の死を体験し、世の無常を説く聖人として描かれているのは、たいへん違和感があると永井氏は指摘している。彼女の性格から云って、そんなわけないだろうという事だ。

建礼門院・徳子(清盛の娘で安徳帝の実母)

建礼門院・徳子(清盛の娘で安徳帝の実母)

建礼門院が入水後救助され、のち出家したのはおそらく「事実」だろう。しかし事実はどうであれ、悟りを開き諸行無常を語る彼女が「真実」なのだ。そう言わしめる事によって『物語』の「真実」が完結するのだ。そういう意味で「真実」は「事実」よりも面白く、おまけに『物語』の文学的価値さえ高めているのではないだろうか。

全山が神っている横倉山。山に漂う空気を体内に取り込み、その霊気を消化しようとすればするほど、真実と事実が神秘めいてくる。『物語』の真実と『伝承』の事実は、沈黙の横倉山だけが知っている。山はこれからもずっと神秘とロマンを提供してくれるに違いない。