81番札所 白峯寺境内

保元の乱(1156)で京を追われた崇徳上皇。讃岐に配流された8年間は凄まじいほどに憐れだ。彼は寝ても覚めても京を想い、近くを流れる綾川を鴨川と云い、東に見える五色台を東山と呼んだ。

訪ねて来る人はほとんどなく、寂しさのあまり写経に没頭するものの、それはやがて血でしたためた血書経となる。仏事で心中鎮まるどころか、怨恨と怒りに満ちた大悪魔へと凶変し、髪は伸び放題、爪も切らず、生きながらにして恐ろしい天狗の姿になっていった。

そんな壮絶な日々を送った讃岐に残る崇徳院の史跡を訪ねてみた。

(※崇徳天皇、崇徳上皇、崇徳院、そして讃岐院など表記方法は色々ありますが、以降崇徳院に統一します)

〈その1 松山の津〉

”浜ちどり 跡はみやこへ かよへども 身は松山に 音(ね)をのぞみなく” (崇徳院)

(浜千鳥の足跡は岸辺に、私の筆跡をしたためた手紙は都へ、我が身はこの松山にいて、浜千鳥と一緒に泣いてばかりいる)

五色台の西側にお椀を伏せたような小さな山がふたつ、雄山(おんやま)と雌山(めんやま)が仲良く南北に並んでいる。それらを割るようにR161 が東西に走っていて、かつてはこの付近まで海岸線がせまっていたようだ。

京からやって来た人たちはこの津に上陸し、五色台の西麓を沿うように讃岐国府を目指したのだろう。今はあたり一面に田んぼが広がり、海岸の面影はいっさいなく、道路沿いに小さな石碑が建っているだけだ。

保元元年(1156)8月3日、流罪になった崇徳院は、ほとんど囚人同様の扱いでこの津に到着した。『保元物語』によると、船上では外から鍵をかけられ、海を見ることさえ許されず、上皇への礼儀を欠いた悲惨な護送だったらしい。

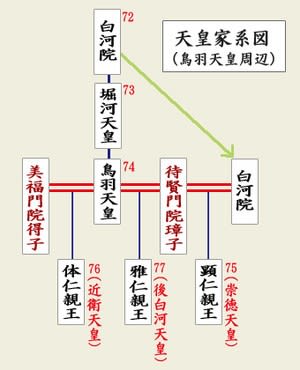

崇徳院(1119~1164)はそもそも5歳で即位し、19年間在位した第75代の天皇だ。ただ白河・鳥羽の強力な院政下にあったため、弱年とはいえ、ほとんど政務を取り仕切る立場ではなかった。そのため専ら歌会を催し、和歌の世界に没頭する日々だった。

崇徳院

崇徳院

そして最大の悲劇は、出生が「白河院のご落胤(らくいん)」だったことだ。表向きは鳥羽天皇を父とし、待賢門院璋子(たまこ)が母となっているが、子種は白河上皇のものだった。白河院は鳥羽の祖父にあたり、鳥羽天皇は崇徳のことを「あれは叔父子(おじご)よ」と、公然とつぶやいていたと云う。

崇徳が将来大悪魔となる下地は、この出生の段階から約束されていたかも知れない。

旧皇族の武田恒泰氏は『怨霊になった天皇』のなかで、このご落胤は「日本史上、後にも先にもない。歴史的な不祥事であったと言うべきであろう」と書いている。

〈その2 雲井御所跡〉

”ここもまた あらぬ雲井と なりにけり 空行く月の 影にまかせて”(崇徳院)

府中湖を水源とする綾川、崇徳院はその流れを京に見立て鴨川と呼んだ。その川とR16号が交差する場所に雲井御所跡の碑がある。

松山の津に到着した崇徳院は当初住む館がなく、仮の御所として建てられたこの館で3年間生活している。地元の在庁官人・綾高遠(あやたかとお)の誠意ある援助で造られ、娘の綾局(あやのつぼね)を待女として奉公させている。

ここでの3年間は流刑の身でありながらも、比較的自由で穏やかな生活だったようだ。近隣の武士を集めては射芸をしたり、近くの海岸や川を散策したりした。また遠出の伝承もあり、金毘羅宮の参籠や松山の石手寺で花見なども楽しんでいる。

崇徳院が流罪に追い込まれた保元の乱(1156)は、そもそも皇位継承をめぐる兄弟喧嘩が発端だ。弟の後白河院との争いに、摂関家と武家が加わり、それぞれが二派に分かれての権力闘争へと発展していった。1141年、23歳になった崇徳天皇は、父の鳥羽院から強引に異腹の弟で3歳の近衛天皇に譲位させられた。

新帝は崇徳の「皇太子」として即位するかと思いきや、正式な勅書には「皇太弟」と書かれていた。弟ではなく我が子であることで院政が成立するのだが、崇徳院としては表向きの父・鳥羽上皇に騙されたと言っても過言ではない。鳥羽院が「叔父子」の崇徳にではなく、実子の近衛に愛情を注ぐのは容易に想像されるが、この時から崇徳を皇統から外す狙いが見え隠れするのも事実だ。

しかし1155年近衛天皇は世継ぎのないまま、わずか17歳で病死してしまう。後継者として崇徳院の皇子・重仁(しげひと)親王の名があがったものの、崇徳の実弟・後白河が即位することになる。崇徳と後白河の母・待賢門院璋子(たまこ)は、10年前の1145年に崩御していて、璋子の後から入内した美福門院得子(なりこ)の計略が働いたと云われている。近衛天皇時代も鳥羽上皇による院政が続き、崇徳院は完全に皇統から外される結果となった。

鳥羽上皇

鳥羽上皇  後白河天皇

後白河天皇

そして翌年の保元元年(1156)、鳥羽上皇も54歳で崩御。いよいよ朝廷内での崇徳の立場は不安定となり、弟の後白河天皇との争いは表面化していく。『保元物語』によると、崇徳院は病床の鳥羽上皇を見舞ったとき、厳重な警備で会うことさえ許されず、葬儀にも参列することができなかった。崇徳の不平不満は沸点に達したのは間違いない。

そして7月11日未明に始まった合戦は、後白河側の圧倒的な勝利で終わる。崇徳院と与した武士達74人は処刑され、院自身は讃岐国への流罪となる。考えてみると、この合戦は崇徳院自身が望んだものではなく、「叔父子」と忌み嫌う鳥羽院の感情的な排斥が、引き起こしたと云えるだろう。

この雲井御所跡は江戸末期まで洪水のため何も残ってなく、付近は田んぼが広がっていたようだ。天保6年(1853)高松藩主松平頼恕(よりひろ)によって御所跡が比定され、石碑等の整備がなされた。

現在の御所跡は、東方向に東山と呼んだ五色台が遠くに見えているが、西側すぐの鴨川と名付けた綾川は高い堤で守られ、あたり一帯は「空行く月を愛でる」ような風情はない。

〈その3 鼓ヶ岡(つつみがおか)御所〉

”啼けば聞く 聞けば都の 恋しきに この里過ぎよ 山ほととぎす” (崇徳院)

崇徳院は仮館の雲井御所で3年間過ごした後、新たに建てられた鼓ヶ岡の御所に移った。雲井から直線距離で南へ約4.5キロ、城山(きやま)の東麓に位置し、元は古墳だった丘の上に建てられた。それは御所と云っても名ばかりで、粗末な造りだったため「木の丸殿」と呼ばれた。

院は崩御するまでの6年間をここで過ごし、失意のうち、いよいよ生きながらにして恐ろしい天狗となっていく。

ここに移ってからは訪ねてくる人はほとんどなく、もの淋しい毎日を紛らわすために、次第に写経に没頭するようになる。『保元物語』によると、書き写された五部大乗経は190巻にもなり、自筆するのに3年間の月日を費やした。

そして京に住む実弟の覚正法親王を通じて、書き写したこの大乗経を京のどこかの寺社に置いてもらうよう懇願する。しかし天皇側近の藤原信西(しんぜい)の助言で、あっけなく拒絶されてしまう。

それを知った院は、怒りと憤慨の頂点に達した。

「来世で救われるために書いたお経の置き所さえ許されないのであれば、来世までの敵ということのようだ。書写という善果をもたらす行為のすべてを、三悪道(地獄・餓鬼・畜生)に投げ込んで大悪魔となろう」と誓った。そして舌先を食いちぎり、したたる血で写経の末尾に誓いの言葉を書き添えた。その後は御髪(みぐし)も剃らず、御爪も切らず、生きながら天狗の姿になったと云う。

『愚管抄』によると天狗とは霊魂の一種で、狐と同様、人に憑依して人々の想像を超えた行為をさせる存在だった。原因は分からないが、人が常軌を逸した行動をとった場合、天狗が乗り移ったと認識されていたようだ。現代の使い方の「天狗になる」とは、ほど遠い意味だったようだ。

江戸末期の浮世絵師・歌川国芳は(くによし)は、『百人一首之内 崇徳院』で、怒りで荒れ狂う院の姿を見事におどろおどろしく描いている。また2012年制作のNHK大河『平清盛』では、井浦新さん扮する院が、大悪魔へと変身していくシーンはあまりに衝撃的だ。

小さな丘の上にある鼓ヶ岡神社は、鬱蒼とした林に囲まれている。院の住んだ今ある木之丸殿は擬古堂と呼ばれ、大正2年に再建されたものだ。あたりは静寂に包まれ、崇徳院の壮絶な生き様などなかったかのようにひっそりと佇んでいる。

また実際の木之丸殿は、院崩御後、菩提を弔うために白峰御陵の横に移築され、頓証寺殿(とんしょうじでん)と呼ばれている。

〈その4 八十場(やそば)の清水〉

1164年8月26日、崇徳院は失意のうちに憤死する。広辞苑によると、「憤死」とは「憤慨して死ぬこと」とだけ書いているが、人間はそんな高ぶった感情だけで死ねるのだろうか?おそらく怒りで発狂状態になり、舌を噛み、出血多量で亡くなったのだろう。

院崩御後、片田舎の国府では亡骸をどう処理していいのか判断ができず、京の指示を待つこととなった。その間、清水の湧く八十場(坂出市西庄町)で、約20日間、亡骸を入れた瓶に湧泉をかけ続けて冷やしたと云う。

地元では「八十八のところてん」で有名だ。黒々とした森に囲まれた屋外店舗は、清水の涼風が適度に吹き抜け、時が止まったかのような静かな空間だ。ここを訪れた随筆家の白洲正子さんは、朝廷の冷酷さを思うと食することを辞退し、逆に旧皇族の竹田恒泰さんは美味しく頂いたようだ。もちろん麺好きの私もツルっと頂き、辛子醤油味の冷えたところてんは、程よいコシの食感と風味が絶品だ。

そして近くには後年建てられた白峯宮がある。正面入口にある朱色の三輪鳥居が鮮やかだ。全国的にも珍しく、奈良の大神神社など数基しかない。境内には79番札所の天皇寺があり、崇徳院の供養の寺となっている。長い歴史の流れのなかで、本来の寺名・摩尼珠院(まにしゅいん)は、いつしか天皇寺と呼ばれるようになった。

また地元には暗殺説の伝承もある。江戸時代に書かれた『讃州府志』によると、第78代二条天皇(後白河天皇の第一皇子)が鼓ヶ岡に刺客を送り、府中の柳田という湿地帯で殺害したと云う。JR予讃線の讃岐府中駅西方の線路沿いには、雑草の中に貧相な石碑が建っている。殺害されたとする場所は、以後柳を何度植えても枯れて育たなかったらしい。

〈その5 血の宮と煙の宮〉

9月16日、院の亡骸を白峯寺に葬るために一行は八十場を出発した。20日間冷やした院のお顔は、まるでまだ生きているようだったと伝わっている。

そして白峯山の西麓にさしかかったとき、突然の驟雨に襲われ、一行は程よい石の上に棺を置き休憩した。しばらくすると雨は上がり、棺を担ぎ上げると、六角の石は真っ赤な血で染まっていたと云う。

後年村人はその場所に高屋神社を建て、院を祀るとともにその六角石を尊崇した。この神社はいつしか「血の宮」と呼ばれるようになった。

9月18日午後8時頃、院の亡骸は白峯寺の崖下にある稚児ヶ嶽で荼毘に付された。その煙は天に昇らず、いつまで経っても谷に溜まり続け動かなかったと云う。後にその谷には青海神社が建てられ、村人は院と生母の待賢門院を祀り、こちらを「煙の宮」と呼ぶようになった。

神社入口にある椿の大木が、なんとも異様な樹形を見せている。本来の植生など忘れたかのように、枝は好き勝手放題に張り出している。荒ぶる院の怨霊が乗り移り、まるで今にも動き出しそうな怪物のようだ。

谷に溜まった煙も怨霊が取りついた大木も、真実のような気がしてきた。

山田雄司著の『怨霊とは何か』(中公新書)を読むと、古代から火葬で立ちのぼる煙は、亡くなった人の霊魂だと考えられていた。霊魂は雲のようなもやもやしたもので、山にたなびく雲や霧は霊魂だと認識されていたようだ。『古今和歌集(821)』には、夫を亡くした妻のこんな悲しい歌がある。

”あはれ君 いかなる野べの 煙にて むなしき空の 雲となりけん”

また神社に大きなご神木があるのは、神や霊魂が降臨する場所と考えられていた。死者の霊魂は一定期間を過ぎると神化し、植えられた木に憑依する。そしてその木を崇めることによって、祖先を神として祀る意味があったようだ。

崇徳院の煙も大木も、十分な慰霊がなされなかった結果に違いない。

〈その6 白峯墓陵〉

青海神社横から白峯御陵に上がる”西行法師の道”が、いにしえの趣きを伝えている。山麓からつづら折りに登る石段は、濃過ぎる新緑と早朝のさわやかな空気に包まれている。石段横には88基の歌碑と石灯篭が立ち並び、ひとつひとつ読みながらの歩みは、にわか歌人になったようだ。

長い石段を登り切ると、広く明るい御陵の境内に出る。空気は一瞬にして引き締まり、神社特有の荘厳で神聖な空間となる。足許は小粒の玉砂利が敷きつめられ、足音だけがあたり一面に響きわたっている。

最後の石段を上りきると、そこは宮内庁管轄の崇徳天皇白峯稜。石塀に囲まれた敷地には、数本の大木と数基の石灯篭があるだけで、建物らしき社殿はない。以前登った高知の横倉山にある安徳天皇陵を、ふと思い出した。

古来、石や木などあるいは山そのものをご神体と考えた日本人の宗教観なのだろう。人は自然から生まれ、自然とともに生き、自然へと帰って行く。そんな自然の循環の中で人は生かされている。自然を尊ぶ日本人の心が、シンプルな墓陵を形造っているのだろう。

西行法師

西行法師

西行法師は崇徳院崩御の4年後に墓参している。彼は23歳で出家し、32歳で高野山に入山し、各地を転々と巡礼するなか、50歳の時にこの墓陵を訪ねている。院より一歳年上だが、若い時分から和歌を通じて身分を越えた盟友だった。

西行が供養のために訪れた時は、粗末な墓陵は荒れ放題で、埋葬された場所さえ分からない状態だったと云う。「叔父子」と呼ばれた崇徳院は、徹底的に皇統から外され、保元の乱で流罪となり、そして失意と寂しさのうちに亡くなった。そして亡くなってからもなお、人から忘れ去られた存在となっていた。そんな院の御霊が心安らかに成仏できるわけがない。

お墓に向かい合った西行は、悲しみと憐み、そして怒りにも似た心境でこんな歌を残している。

”よしや君 昔の玉の 床とても かからん後は 何にかはせん”

(陛下、もうやめませんか。崩御された今となっては、たとえ昔のまま玉座にあられたとしても、それが何になりましょう!)

西行は配流先の院にたくさんの和歌や手紙を送っている。また院の心を慰めるために、写経などの仏道修行に専念するようしきりに勧めてもいた。今となっては自身の至らなさもあり、この歌には自責の念と深い悲しみの気持ちがよく表現されている。

そして京ではいよいよ崇徳院の祟りが表面化する。1176年2月には後白河院の身辺で4人が相次いで病死。そして明くる年には決定的とも云える大火災(太郎焼亡)が発生。京の3分の1が焼失し、御所の大極殿も全焼し、千人以上の焼死者が出た。また翌年4月にも大火(次郎焼亡)が発生して、京は大混乱に陥った。

院に対する本格的な供養は、死後10年以上経ってやっと始まった。ときの高倉天皇は、配流後「讃岐院」と呼ばれていた院に「崇徳」という諡号(しごう)を贈った。これは崩御した天皇を称えるおくり名で、平安期には稀なケースらしい。さらに院供養のための行事や寺社建立などがさかんに行われていった。

しかし供養すればするほど怨霊の力は強くなり、社会全体に怨霊の存在が認識されていく。竹田恒泰氏は「怨霊とは死者が成るものではなく、生者が作るものである。後白河院が鎮魂に乗り出したことによって、崇徳院は怨霊と成った」と説明する。

そして1179年11月、世の中では平清盛が京を占拠し、院政を停止して政治権力を掌握した。政権は史上初めて武家のものとなり、平家はさらに全盛を極めていく。朝廷から武家への政権移行は、崇徳院の祟りの総仕上げだったのかもしれない。

〈その7 京に帰った崇徳院〉

”瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ” (百人一首・崇徳天皇)

(川の瀬が早いので、岩にせき止められる滝川の水が、二つに分かれても後にまた合流するように、私たちも一度は仲を引き裂かれたとしても、必ず再び一緒になれると思います)

現在、白峯御陵に崇徳院の神霊はない。院の死後800年後の明治政府は、改元とともに京都に白峯神宮を建立し、院の神霊を奉迎した。

禁門の変など幕末の苦い経験を経て、再び武家から政権をもぎ取った新政府。崇徳院の御霊が京で安らかに眠ることによって、今は国家の守護神として祀られている。

白峯神宮

白峯神宮

竹田恒泰氏が強調するように、教科書で教える歴史が「表の歴史」ならば、怨霊の歴史は「裏の歴史」なのかもしれない。怨霊の歴史は、日本三大怨霊と云われる菅原道真、平将門、崇徳院のほかにも、承久の乱で隠岐に流された後鳥羽院や、一時武家から政権を奪い取った後醍醐天皇など数限りなくある。

政権争いでは主流に残る者と主流から外される者が生じる。外された者は怨霊となって政権を呪い、呪われた政権は怨霊の鎮魂をくり返す。怨霊を正しく認識し慰霊することは、単に恐れることではなく、社会が一方的な方向に進むのを、抑制する働きがあるのではないだろうか。真の歴史を理解するためには、表の歴史以上に、裏の精神世界の歴史を読み取る必要があるのだろう。