Sd.Kfz.182 キングタイガー ヘンシェル砲塔 最後期型 ~ 「スケールモデル ファン Vol.3」掲載作例

【 Sd.Kfz.182 キングタイガー ヘンシェル砲塔 最後期型について 】

キングタイガーは1944年の初頭から生産されましたが、ドイツ戦車の常として生産の途中に度々細かな仕様変更が行われています。1945年1月頃からは砲塔の照準口に雨樋が追加。1945年3月頃から生産された最後期型では、履帯をシングルピン式の「Kgs73/800/152」へと変更し、それに伴い起動輪を「18枚歯タイプ」に、砲塔側面の予備履帯ラックも履帯形状に合わせた「3段式」へと変化されました。

サイバーホビー製「No.62209 キングタイガー ヘンシェル砲塔 最後期型 w/輸送用履帯」のキットは、キングタイガーの「最後期型」を再現した内容となっていますが、履帯パーツは上記の戦闘用履帯ではなく、鉄道輸送用の狭軌型履帯「Gg24/600/300(同社のパンター2用の履帯の流用と思われる)」がセットされています。

このキットを製作するにあたり、「18枚歯タイプの起動輪」を装備した「最後期型の車体」と「鉄道輸送用履帯」の組み合わせの解釈をどう判断するか迷い、当時に撮影された最後期型の写真を探したところ、意外にもこの「18枚歯起動輪」と「輸送用履帯」の組み合わせ(予備履帯ラックは従来の2段式)が多いことに気付かされました。

もちろん、これらの写真は鉄道輸送時にドイツ軍が撮影したものではなく、戦闘の後や放棄された車両を連合軍側が撮ったものです。

また、この中にはカッセルのヘンシェル社の工場から直接車体を受領したとされる車両も含まれています。アメリカ軍が同工場を接収した際の写真には、最後期型の3段式予備履帯ラックを装備した砲塔が大量に用意されている様子が写されていますが、実際に、3段式のラックを装備した車体を部隊へと配備した例はそれほど多くはないようです。状況から察するに、ヘンシェル社の工場では「Kgs73/800/152」履帯の在庫が無かった、もしくは、工場で戦闘部隊に引き渡すというシステムではなかった為に元々戦闘用の履帯は置いていなかったものと想像されます。

作製にあたり、前述の事由を勘案してキットに付属している「輸送用履帯」を使用するのが筋なのですが、キングタイガーの魅力の一つが幅広の履帯であることと、最後期型本来の姿を再現したいという製作主旨のもと、戦闘用履帯を履いた状態を再現することにしました。

キット自体はドラゴン中期の製品がベースとなっています。このキットは同社の最近のキットと比べてパーツが少なく、たしかにディテールの再現度は劣りますが、基本がしっかりと押さえられており、プラモデル自体としての優秀性は劣っていません。

このようなスタイルのキットは、近年見られるような箱の中にどっさりと細分化されたパーツが入ったキットと比べると、一見あっさりとして物足りなくなる感があるのですが、ディテールアップは個人の裁量に任され、パーツの多さに苦闘することもなく、ドラゴン製「4号戦車」シリーズのパーツの多さに苦闘した私としては、このようなスタイルのキットの方が好みなのです。

ただ欲を言えば、もう少しパーツの精度やモールドの切れが向上すると良いかと思います。ドラゴン社のキットに共通して見られる欠点と言えるのですが、キットを組み上げた時、戦車本来が持つ「かっちり」とした印象が、なにか、どこかしら欠けているよに見えてしまうのです。

【 作製 】

さて、それでは製作です。

まずは、足周りから組んで行きます。キットは、サスペンションアームの接着に少し遊びが有り、不用意に組むと転輪にガタが生じます。サスペンションアームに転輪を接着し、平坦な場所に置いて、全転輪が接地するように調整します。これは同社のキットを製作する場合、常に注意するポイントです。

履帯は、フリウルモデリスモの「ATL-37 キングタイガー最後期型履帯 (Kgs73/800/152履帯)」に変更。この履帯は金属ピンで連結するために強度が高く、ディテール、雰囲気も優れていますが、難点はその重量です。キングタイガークラスではそんなには心配は無いのですが、その重さによってサスペンションアームが破損する恐れがあります。作例ではサスペンションアームの陰となる部分にプラ板を噛まして強度を上げています。

前面に存在する側面装甲板との溶接跡はキットパーツにモールドされています。ただし、車体後部側の溶接跡は省略されていますからエポキシパテで追加しました。また、装甲板の切断面には目立てヤスリで「荒れ」を付けています。

前方のボッシュライトのベースはプラ板に変更。ライト本体は、個人的に雰囲気が気に入っているタミヤの「4号戦車 車外装備品セット」のボッシュライトのパーツをディテールアップして使用しました。

キットには、エンジングリルのメッシュのエッチングパーツが付属しているのですが、メッシュの線が若干太いと感じたので、手元にあったアベールのエッチングパーツ「No.35040 King Tiger,PzKpfw,VI,Ausf.B,Tiger2」のメッシュを流用しています。

キングタイガーの後期生産型で見られるエンジンデッキの4箇所の「通気パイプ」は、これを再現するパーツが用意されています。ただし、成型の関係上、パイプ部分が若干太いですから、パーツを接着後にパイプの部分のみを切り落とし、プラ棒で作り替えています。

エンジングリル部には、最後期型で新設された履帯交換用の「ワイヤーラック」を設置。この「ワイヤーラック」は装着された状態が分かる資料が無かったので、キットの説明書の指示に従いました。

最後期型のエンジンルームの「点検ハッチ」には「タイガー1」のエンジングリル部に存在するような「ハッチストッパー」が設けられています。形状的にスクラッチするのが大変で、思わず「タイガー1」のキットのモールドを切り離そうとも考えましたが、どうせ切り離す際に形が崩れてしまいますから、結局プラ板の積層でスクラッチするしかありませんでした。

側面の「牽引ワイヤー」及び「クリーニングロッド固定具」は、プラ板と「ブロンコモデルの蝶ネジセット(品番AB3503)」を使用して作製しました。

「クリーニングロッド」はプラ棒で作り替えています。「牽引ワイヤー」の「アイ」の部分は他のドラゴンのキットの余りパーツから、本体はカラヤの1.1mm径の銅製ワイヤーを使用しました。

ワイヤーは、ディテールと価格からステンレス製のワイヤーが適しているのですが、焼きなまし処理をして軟らかくしても張度が高く、キングタイガーの固定具に沿って装着するのは大事となるので、カラヤのワイヤーを使用しました。銅製のワイヤーでしたら、若干長めにカットとして装着し、現物合わせでカットできるという利点も有ります。ステンレス製のワイヤーでしたらカットするのも大変ですしね。ただ、カラヤのワイヤーは入手が困難なのも事実で、同じような素材で出来ているユーレカのものも存在しています。

「車載工具類」は、全てが整った状態として装着しました。大戦末期の車輌の表現として「車載工具類」をほとんど付けないという方法が有るのですが、実車写真は連合軍側が撮ったものがほとんどであり、その様子を見ると、乗員もしくは双方の兵士によって持ち去られたようです。「車載工具」を付けないということを「約束」とするには確証性がまだ薄く、この点はもう少し勉強してからと思います。元戦車の乗員であった経験からも、車載工具のない状態は考え難いのも事実です。

砲塔の「車長キューポラ」は、従来型の溶接止めの状態が再現されています。しかし、最後期型ではボルト止めに変更されていますので、砲塔パーツにモールドされている溶接跡を切り取ります。この加工で「キューポラ」の背が低くなりますから、「キューポラ」側に0.3mmのプラ板を貼って調製しました。

側面の「予備履帯ラック」は2段式となっていますので、取り付けガイドを削り取り、増えた分のラックはキットに付属する不要パーツを加工して使用しています。砲塔側面の中央部には偽装用のループを追加。実車写真を見ると少々偽装用としては太い作りとなっているので、0.4mm径の真鍮線を使用しました。おそらく、乗降用の足掛けを兼ねていたと思われます。

砲身は「金属砲身」と「プラ製の砲身」の選択式となっています。砲身中央部に存在する6つの穴を再現したかったので「プラ製の砲身」を使用。マズルブレーキは、金属砲身用のパーツの方がディテールが優れており、プラ製砲身に一体成型されたマズルブレーキを切り取って流用しています

キットの防盾は「段付きのタイプ」と「段無しのタイプ」との2種類が付属しており、作例では「段付きタイプ」を選択。溶きパテで鋳造肌を、プラペーパーで溶接跡を追加しました。なお、最後期型ではどちらのタイプも存在が確認できます。

【 塗装 】

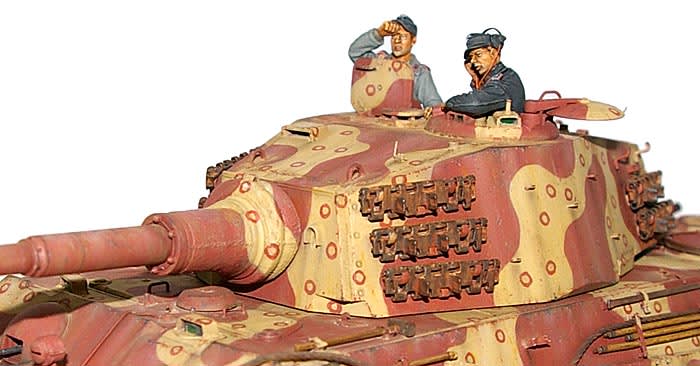

塗装は、大戦末期らしくレッドプライマーをベースにしダークイエローとの2色迷彩としました。

基本塗装はタミヤのアクリル塗料を使用。実車通りにレッドプライマーを全体に塗った後にダークイエロー色を塗ります。

「レッドプライマー」は「XF-7 フラットレッド」をベースに「XF-9 ハルレッド」を混ぜ、更に明度を上げるために「XF-2 フラットホワイト」を加えた色を使用しています。

「ダークイエロー」は「XF-59 デザートイエロー」と「XF-60 ダークイエロー」を1:1程度に混色、更にこれも明度を上げるために「XF-2 フラットホワイト」を加えています

この「ダークイエロー」は実車ではハケ塗りで行われており、写真ではそのハケ目が分かるのですが、模型的な見栄えを考慮してマスキングによって塗り分けています。

このマスキング作業の手順は、まずマスキングテープを適当に曲線状にカットしたものを多く揃え、全体の迷彩パターンを考慮しながら、塗装面に貼って行きます。

大戦末期では車体や砲塔の上面には迷彩が省略されていたという指摘もありますが、手元の実車写真ではそれを裏づけるものが無く、また模型的にも異質(特に砲塔前部の傾斜面)に感じるので、上部もマスキングしています。

直線的なフォルムである「キングタイガー」の車体へのマスキング作業は比較的簡単のように思われますが、車体上には様々な突起物が存在し、この作業だけでも丸2日が掛かってしまいました。

マスキングが完了したら、「ダークイエロー」をエアブラシで塗装。この際、時間が経過するとマスキングテープの縁が浮いてきてしまうので、それに注意しながら作業を行なっています。

しかしながら、このような注意を払ってもマスキングミスは発生しますので、はみ出した箇所にはレッドプライマー色でリタッチを行います。

また、マスキングをしたことにより「レッドプライマー」と「ダークイエロー」の境界部分に段差が生じる場合もあります。このような段差の部分には、後のウォッシング作業時にウォッシング液が溜まりやすくなってしまいますので、基本塗装が完全に乾いた後に、1000番程度の細かなペーパーで段差を消し、境界部分をリタッチしておきます。

迷彩パターンが完成したら「ダークイエロー」の塗装部分に迷彩の「斑点」を描いていきます。

この斑点は筆塗りのフリーハンドで実施し、適当にレッドプライマー色で丸を書いていきました。実車ではかなりラフに描かれていますので、若干綺麗過ぎたかもしれません。

基本塗装が完了したら、ごく薄くシャドー吹きを実施。そして、同じアクリル塗料で細部の塗り分けを行いました。

ここまでの塗装が終了してから、塗料の剥がれ表現(チッピング)を付けていきます。

まず、「レッドプライマー」を使って「ダークイエロー」の塗装面が剥がれている様子を再現。次いで「ダークブラウン」により、「レッドプライマー」自体が剥がれた状態を表現しています。

ただ、この「キングタイガー最後期型」では、部隊配備をされた後、それほど時間が経たないうちに失われてしまいますから、「歴戦の車輛」といった激しい剥がれ表現を施さずに控えめなチッピングとしています。

この後、エアブラシにより、「ダークブラウン (XF-1 フラットブラック + XF-10 フラットブラウン)」で薄く雨垂れ表現を付け、逆に「XF-2 フラットホワイト」をごくごく薄めにハイライト吹きを実施します。この際、マスキングテープを利用し、光線を意識してハイライト吹きの部分を面によって区別するようにしています。

次に、エナメル系塗料でウォッシングを行ないます。

ドラゴン製のキットは、モールドのエッジが緩いので、ディテールやラインを強調したい箇所にはスミ入れの方式で少し濃いウォッシング液を流し込んでおきます。

そして、油絵の具の「ホワイト」「イエロー」「ブルー」を点付けし、これをエナメル溶剤を軽く含んだ筆で伸ばすようにして褪色表現を付けました。

これは、最近では「ドッティング」と言われる技法で、戦車に限らず、野外の機械や構造物には、日光による褪色や風雨によって単色の塗装面でも微妙な色調変化をするということを表現する方法です。油絵の具を使用するのは、エナメル塗料よりも顔料成分が残り易く、乾燥が遅いために塗料を伸ばし易いというためです。

この技法はあくまでも微妙な色調変化を付けるものですから、使用した油絵の具が若干残り、その部分が少し色付いている程度とします。油絵の具の色がそのまま見えている状態では「残し過ぎ」ですし、色味が分からないようでしたら「伸ばし過ぎ」です。ただ、基本の塗装がラッカーやアクリル系の塗料で行われている以上、何回でもやり直しが出来ますので、気軽に取り組むことが出来ます。

この過程が終了したら、タミヤのエナメル塗料「XF-57 バフ」でドライブラシを行ないます。

このドライブラシは、あくまでもディテールを強調するものですから、塗料成分を良く拭取った筆で行い、ディテールが浮き出たと感じた状態でストップします。バフ本来の色が確認できるようでしたらドライブラシ表現が強すぎます。(しかし、このような方法は、あくまでも現在において私自身が行なっている塗装方法ですので、従来のようなドライブラシを重視した作風も、もちろん「有り」です。)

上記の塗装が乾燥したら、全体のツヤを統一するために、全体にツヤ消しクリアーを吹き付けます。

このクリアー吹きにより、前述の油絵の具の褪色表現は控えめとなる傾向が有りますので、褪色表現は若干強く残ようにしています。

ツヤ消しクリアーを吹いた後、錆びの表現と土汚れを付けて行きます。

まず、錆びの表現に関しては、予備履帯や工具の鉄の部分などは事前のアクリル塗料の塗り分けで黒っぽいグレーで塗っておきます。クリアー後、エナメルの「XF-7 フラットレッド + XF-64 レッドブラウン」を薄めて塗り、錆びを帯びている状態とします。(クリアー吹き前に行なうと、表現が一体化してしまうので)

次いで、タミヤの「ウェザリングマスター B」や「ウェザリングマスター C」などにセットされている「サビ」をスポンジに付け、色を置くようにして着色し、浮き出たような錆びを表現しています。

また、これでも錆びの表現が不足している箇所には、MIGプロダクションの「ピグメント」の錆び色を水で溶き、点付けしたものを、乾燥後に綿棒などを利用して境界をボカすようにしました。

土汚れに関しては、まずMIGプロダクションの土色の「ピグメント」を水に溶き、足周りを中心に塗って行きます。

乾燥したら(乾燥するまで時間が掛かりますので、ドライヤーを使って強制乾燥させますが、ドライヤーを近付け過ぎるとプラを溶かしてしまいますから、細心の注意を払い、気長に乾燥させます)、ブラシや綿棒などで余分なピグメントを落とします。

この作業によって粉っぽさや土汚れらしさが演出されます。ピグメント成分が残り過ぎた箇所はスポンジ(ウェザリングマスターに付属しているようなもの)を使って除去し、逆に取り過ぎた箇所には再塗布して表情を付けました。

また、基本的に土汚れなどは、乗員の乗り降りや埃によって車体上部や砲塔などにも薄く付きますので、同じ色のピグメントを部分部分に点付けし、ブラシによって「伸ばし」や、スポンジによって「拭取り」をして表現しました。

ちなみに、一般的にピグメントはアクリル溶剤で溶くように紹介されていますが、私の場合、アクリル溶剤の定着ではコントロールが難しく感じているために、水で溶く方法としています。ただ、この水の場合は、ピグメントの定着が弱いですので、手で触れる場所への塗布には適しません。

土汚れの表現が完了したら、金属の光沢部分に濃い目の鉛筆を塗って鈍い輝きを表現。より金属を強調したい箇所にはエナメル塗料の「X-11 クロームシルバー」を塗って仕上げました。

履帯は、塗装後に装着しますので、別に塗装しておきます。メタル製履帯ですので、事前にメタルプライマーを塗った後、GSIクレオスの「C-214 ダークアイアン (Mr.メタルカラー)」を全体に塗ります。その後、足周りの土汚れに使ったピグメントを同様に塗布。これも同じように綿棒などでピグメントを落としますが、この綿棒によってダークアイアンの塗装面に輝きが出ますので、この状態で車体に取り付けて完成させました。

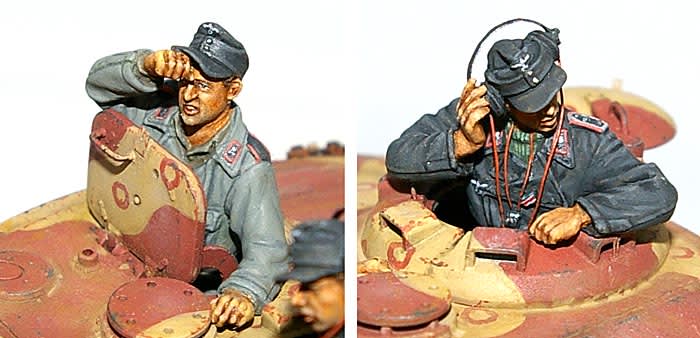

【 フィギュア 】

現在では様々なメーカーからフィギュアが製品化されていますが、ドイツ戦車兵のフィギュアはまだまだ少ないですね。更にキューポラやハッチに収まるフィギュアが、より少ないのが毎度毎度作例を行う際の難点となっています。

作例のフィギュアは、戦車長がタンキのレジンフィギュア、装填手がトライスターの自走砲兵のフィギュアをベースとして、それぞれ腕やヘッドを改造したものです。塗装は、肌の部分を油絵具で、服の部分をタミヤのエナメル塗料で塗っています。

●さらに詳しい解説と写真はスケールモデル ファン Vol.3をご覧下さい

スケール : 1/35スケール

製作時間(期間) : 1ヵ月半

使用キット

・ ドイツ キングタイガー ヘンシェル砲塔 最後期型 w/輸送用履帯 サイバーホビー 1/35AFV シリーズ ('39~'45 シリーズ) No.6209

・ ティーガー 2 後期型 (起動輪×2付)履帯 (Kgs73/800/152履帯) (フリウルモデル 1/35金属製可動履帯シリーズ No.ATL037)

・ ドイツ キングタイガー重戦車 (タミヤ対応) (アベール 1/35AFV用エッチングパーツ No.35040)

・ 4号戦車 車外装備品セット (タミヤ 1/35ミリタリーミニチュアシリーズ No.185)

・ ドイツ 蝶ネジ (ブロンコモデル 1/35AFVアクセサリー シリーズ No.AB3503)

など

モデル製作 : 安田征策

サイト管理 : HOBBY SHOP M's PLUS