市役所の売店で買いました。

喜名古窯跡は喜名焼が生産されていた窯で、沖縄の代表的な古窯です。壺屋よりも古く、喜名小学校南方の住宅地内にあります。ここの地形はなだらかな南斜面で窯を築くことに適し、近くには陶土、湧き水、燃料の薪が豊富にあったと推測でき、焼き物を作る場所(窯場)として最適だったのでしょう。

喜名焼は1670年前後(中国年号の康煕年間)の読谷山の焼き物で、壷・甕・ズシガメ・すり鉢・碗・瓦などが作られていました。表面は泥釉が塗られ、光沢のあるこげ茶色をしています。指ではじくとキンキンと金属音がするほど硬く焼きあがっており、陶工が高い技術を持っていたことがわかります。

喜名古窯は那覇の壷屋統合の1682年以前からあり、沖縄でも古い窯のひとつです。喜名古窯での焼き物作りが、いつ始まりいつ終わったかについての記録がなく、未だはっきりしません。

平成15(2003)年の発掘調査では窯が3つ見つかりました。うちひとつは残り具合が良く、アーチ状になる窯の天井が残っていました。半地下式のトンネル状になるもので、筒窯と呼ぶものです。読谷の地が時を超え「やちむんの里」だったことだけは確かです。

見えそうで見えない道路元標(市町村における道路の基準点を示す標石)

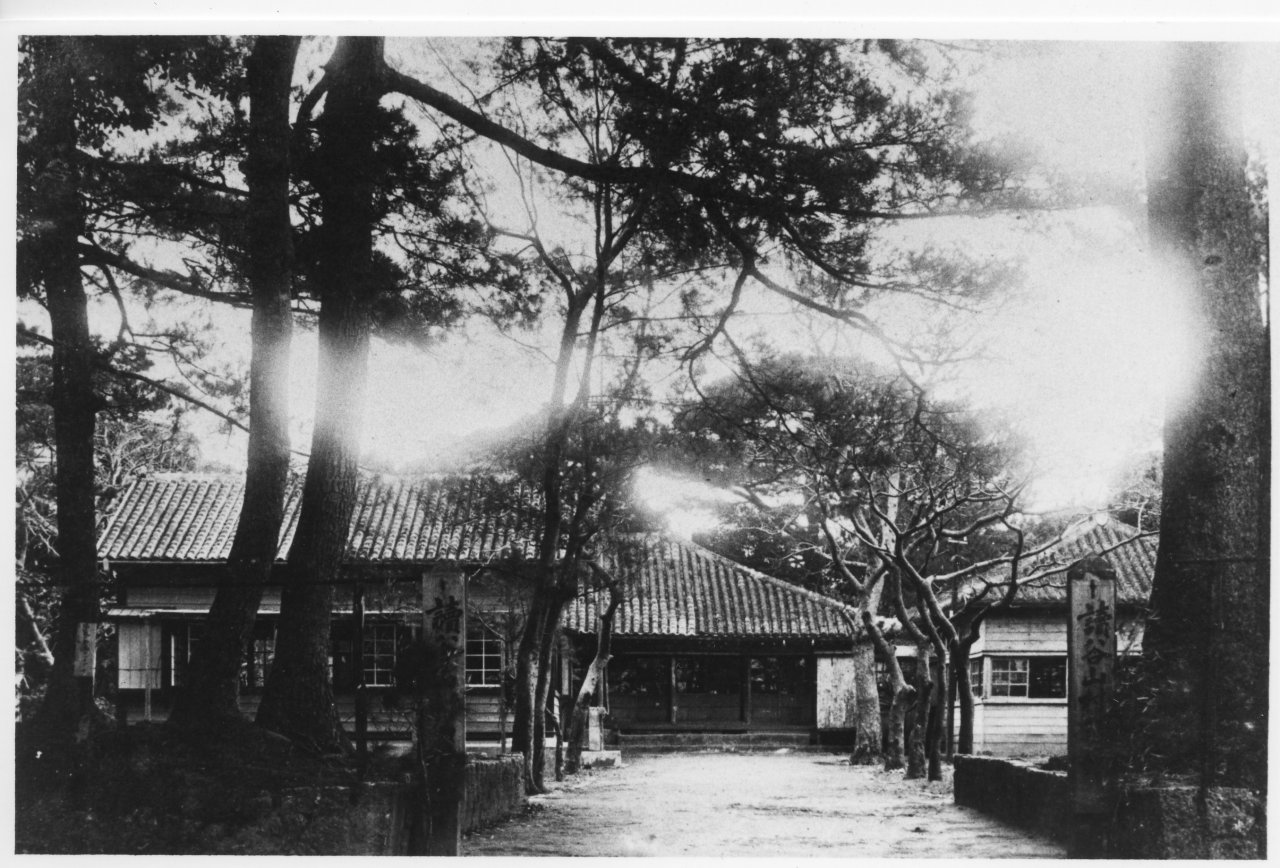

喜名番所跡は国道58号線の喜名交差点付近にあります。現在、国道58号線が番所跡中央を通り、敷地は分断されましたが、古くからの屋敷囲いの土手や大きなフクギが残っています。

平成8年度に戦前の石垣と正門が修理されました。正門門柱の左右には1853年のペリー一行来訪時に描かれた版画を元にリュウキュウマツが植えられました。ここには戦前まで瓦ぶき建物の読谷山村役場があり、それ以前は読谷山間切役場そのまた以前は読谷山間切番所(通称喜名番所)と時代とともに名称を変えてきました。門前には南部と北部を結ぶ宿道(中頭方西海道)が通っており、さらに北へ行くと現恩納村のウマチー毛、真栄田の一里塚そして多幸山のフェーレー(山賊)が出没したと伝わる大きな岩のある国頭方西海道へとつながります。喜名番所はもっと古い時代には「読谷山駅」と呼ばれ、琉球王府の命を伝えるために間切りを結ぶ早馬が準備されていたようです。当時から読谷の交通・行政・経済・文化の中心的な地でありました。その名残として、周辺には喜名観音堂、喜名古窯、読谷教育発祥の地、喜名ウマイー跡(馬場跡)、郵便局などが残されています。

平成16年度に古い写真や出土した瓦などを基に琉球王府時代にさかのぼる木造瓦ぶき建物が再現され、観光案内所として読谷村の新たな道の駅として生まれ変わりました。