ハンコの日記とわけたら、どっちに書きゃあいいんだ、の日記が。

悩んだけど、コーヒー染めと蝋引きなので、こっちにした。

最近ひたすら彫っていた犬ハンコと猫ハンコは、保護犬のチャリティイベントに置いてもらう用のもの。

人の目に止まってもらえるよう、可愛くなーれ、と準備。

まずはコーヒー染め。

我が家のオーブンは、食物以外も焼きます。

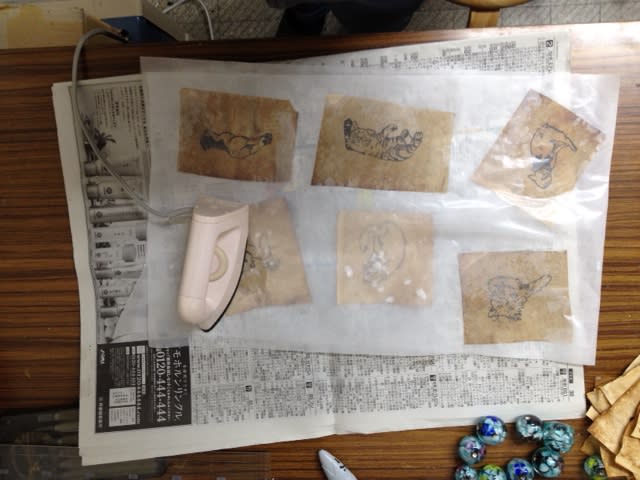

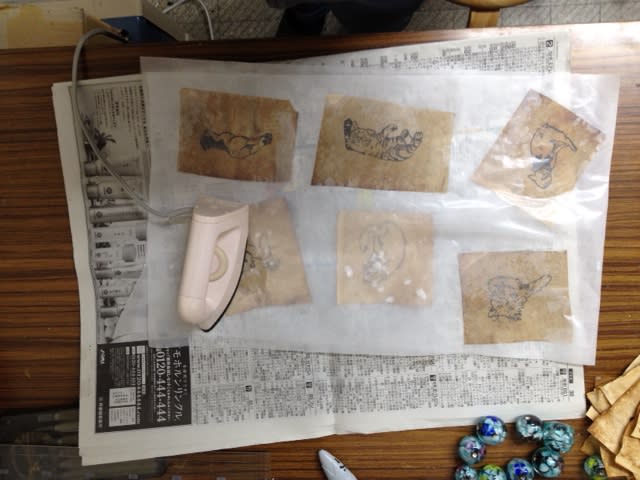

で、染めたものを蝋引き。

そしたら、こうなる。

持ってる袋に入らないっていうね…。

早急に、一回り大き目の袋を買いに行かなきゃならぬな…。

悩んだけど、コーヒー染めと蝋引きなので、こっちにした。

最近ひたすら彫っていた犬ハンコと猫ハンコは、保護犬のチャリティイベントに置いてもらう用のもの。

人の目に止まってもらえるよう、可愛くなーれ、と準備。

まずはコーヒー染め。

我が家のオーブンは、食物以外も焼きます。

で、染めたものを蝋引き。

そしたら、こうなる。

持ってる袋に入らないっていうね…。

早急に、一回り大き目の袋を買いに行かなきゃならぬな…。