散歩から帰ってくると、夕焼けが終わりかけ。

西の生駒山。

東の夕焼け。

北の夕焼け。平城宮跡の大極殿が見えています。

夕方になって急に冷え込んできました。

散歩から帰ってくると、夕焼けが終わりかけ。

西の生駒山。

東の夕焼け。

北の夕焼け。平城宮跡の大極殿が見えています。

夕方になって急に冷え込んできました。

日本橋駅から地上へ上がって、少し歩くと文楽劇場。

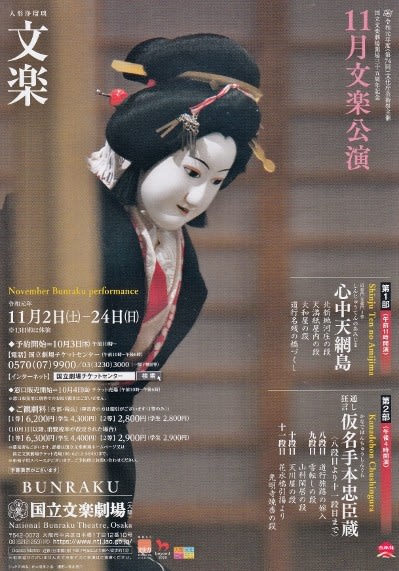

玄関前の太い柱に今回の演目の写真が貼られています。

向かって左側が夜の部の仮名手本忠臣蔵の山科閑居の場の母戸無瀬と娘小浪。

向かって右側が昼の部の心中天網島の遊女小春。

柱の裏にはカレンダーの宣伝。

劇場に入って正面に今回の演目の芝居絵。

かなり早く入ったので劇場1階をウロウロ。

入って右側にチケット売り場、その斜め前に大きな文楽人形の顔のモニュメントと食い倒れ太郎の文楽人形。

一階の売店で番付けを購入。

表表紙は大星力弥の着物の「白地錦亀甲唐花文野袴」、

裏表紙は大星由良之助の着物の「黒紋綸子鴈木袖羽織」。

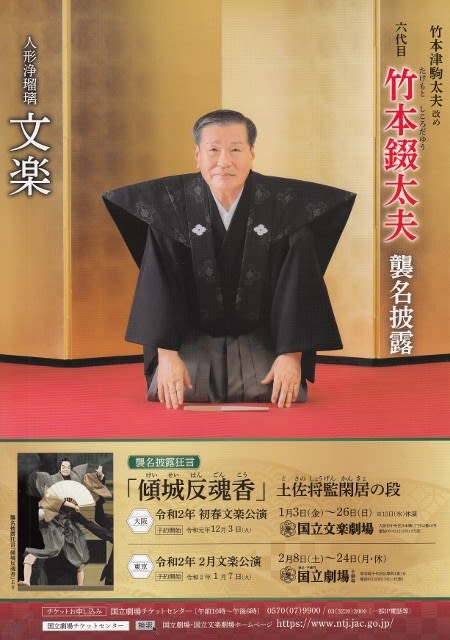

次回公演は来年の正月の初春公演。

竹本津駒太夫が六代目竹本錣太夫を襲名することになるようです。

披露興行の演目は「形成反魂香」の「土佐将監閑居の段」、いわゆる「吃又(どもまた)」ですね。

「かか。ぬ、抜けた」の科白も有名ですね。

そして、竹本津駒太夫の師匠である竹本津太夫の家に伝わる名品が一階の資料室で展示されていました。

入場開始となったので2階の劇場へ。

上る階段・エスカレーターの上につり広告。

上がりきったところにある「曾根崎心中」の道行きの場の浄瑠璃の文句。

「この世の名残り 夜もなごり 死に行く身をたとふれば 仇しが原の道の霜~」が書かれた額。

ロビーでくつろいでいると、令和元年台風第19号の被災者への義援金の募金が始まりました。

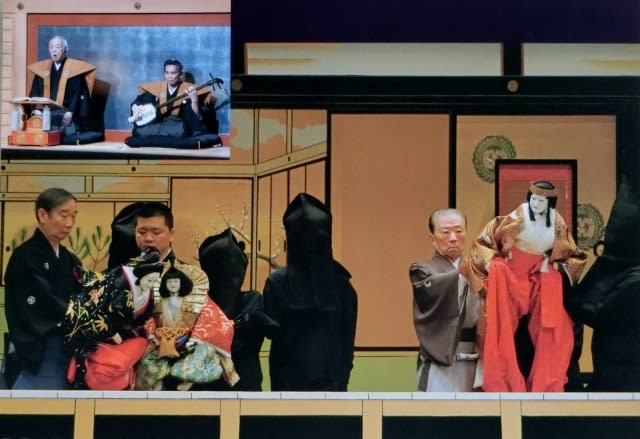

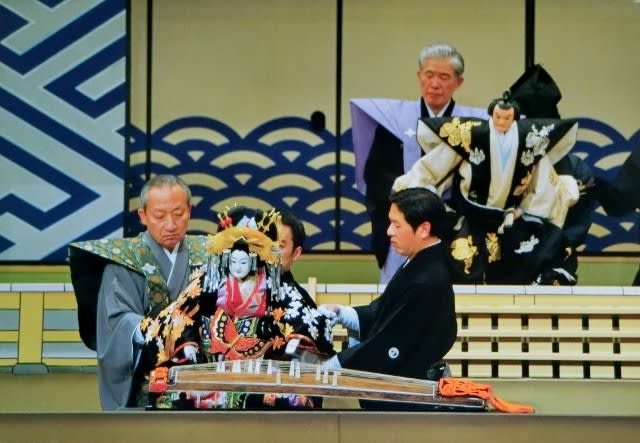

吉田玉男(二代目)さんや吉田和生さんが人形を遣っておられます。

そして、豊竹咲太夫さんのサイン入り、「心中天網島」のDVD本を、ご本人、豊竹織大夫さんが販売中です。

その後ろの「三番叟」の人形。

第一部開演の前に幕開き三番叟があって。

一部が終わって二部が始まるまで、2階ロビーで待機です。

二部は三回にわたって「仮名手本忠臣蔵」が通し上演され、今日はその最終回です。

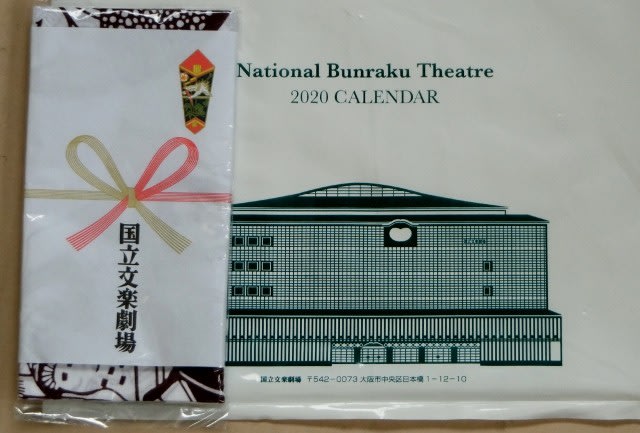

三回連続して観劇すると、記念品がもらえます。

一部と二部の間、二部の長い方の休憩時間に2階ロビーで引き換えです。

桐竹勘十郎さんのデザインの手ぬぐいです。

昼食は2階の売店で柿の葉すし。

以前はたしかゐざさの柿の葉すしだったと思うのですが、今日はたなかの柿の葉すしでした。

仮名手本忠臣蔵の通し公演は、平成元年から文楽観劇を始めた自分は平成六年、十年、二十四年のそれぞれ11月文楽公演で見たことがあるのですが、

十段目と十一段目は観たことがありません。

なのでDVDと

本で予習しました。

DVDの方は平成十年の国立劇場での公演の録画です。

最初の部分を省略した上演です。

もちろん本の方には最初からの床本が載っています。

次回の公演のちらしがもう置かれています。

「日本博」のちらし。

文楽では「妹背山婦女庭訓」の妹山脊山の段の場面が映っていますね。

そうそう、琉球舞踊も前に国立文楽劇場で披露されましたね。

文楽カレンダーも購入です。

なんや忙しい一日でした。

平城宮跡資料館で、南門復元の多いの前にある階段に上れることを知り、そこへ行くことに。

この階段に昇ることができるようです。

途中窓を通して、工事現場をちらりと見ることができます。

一番上から南の朱雀門と近鉄奈良線。

遠くに薬師寺東塔の解体再建工事現場の覆いがかなりはずされ、

その姿をわずかに見ることができるようになっています。

東側を見ると、

若草山と東大寺。

東大寺二月堂、大仏殿の屋根、七重塔の相隣のレプリカ、南大門の屋根が見えていて、

バックの若草山にはそこを登る人々が見えていますね。

西側を見ると、

葛城山と金剛山。

Caudaさんを後にしてふたたび平城宮跡へ。

天気がいいので飛行機雲。

綿毛をつけたカヤ

平城宮跡資料館が「地下の正倉院展」の会場です。

まず常設展示。

手前の建物が現在復元工事中の南門で、奥が大極殿です。

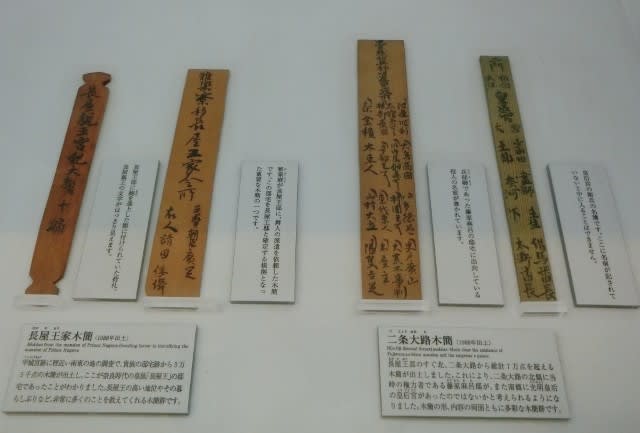

多くの木簡が展示されています。

さてこの後、「地下の正倉院展」

平城宮跡資料館では、秋期特別展として恒例の「地下の正倉院展」を開催します。

本年は5月1日に天皇陛下が即位され、それにともない新しい元号「令和」が施行されました。典拠が漢籍ではなく、『万葉集』であったことも大きな話題となりました。そこで今年度は、年号が記された木簡をご覧いただく展示を企画しました。

年号は、西暦701年の「大宝」から「令和」まで、途切れることなく連続して使われており、奈良時代は年号の本格的な使用が始まって間もない時代といえます。年号の使用は、中国の思想や制度に基づくもので、当時の改元は、めでたい亀や雲といった具体的なモノやコトを契機として、天皇の代始め以外でもおこなわれました。

本展覧会を通じて、奈良時代の年号に親しんでいただけたら幸いです。

う~ん、ちょいと期待はずれでしたね。

でも、常設展は何度観てもいいです。

さて、バス停へ向かいます。

春の終わりに薄紫異の小さな花を沢山咲かせる栴檀は今はこんな感じ。

緑の実を沢山つけています。

今興福寺では北円堂・南円堂が同時特別開扉されています。

南円堂は毎年1日だけしか開扉されないので、今まで2度しか入堂したことがありません。

なので、寄ってみます。

昨年落慶法要が行われた中金堂。

その両隣左下に見えているのが南円堂、右下に見えているのが北円堂。

拝観券、記念品引換券にもなっています。

記念品はテロテロのナイロン製のオレンジ色のバッグと四天王像の絵がかかれたゆかり。

このゆかりは食べてしまうと、光背の奥からなにやら文章がでてくるとか。

まず南円堂へ。

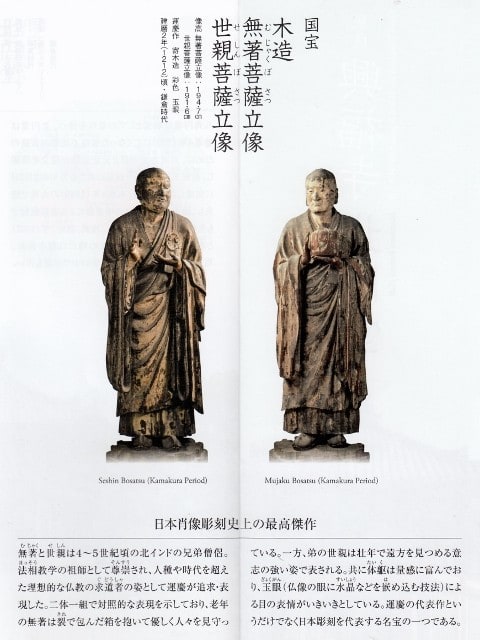

内部の撮影はできないので、南円堂・北円堂のパンフレット。

南円堂の向かって左に橘。

南円堂から興福寺の三重塔。

次に北円堂へ向かいます。

北円堂から紅葉越しに南円堂。

北円堂も内部撮影不可なのでパンフレットを。

北円堂入り口。

後ろに見えるのは興福寺五重塔。

北円堂と、扉の几帳。

多くの仏像を拝見させていただきました。

では、近鉄奈良駅へ向かって、早めの昼食でもとろうかと思います。

中金堂と東金堂。