天気が崩れるという天気予報だったのですが、夕方まではそこそこの天気。

夕方仕事から帰ってベランダを見ると、一輪だけオシロイバナが咲こうとしています。

そしてまだ緑色の種もいくつか。

東の山はくっきりと見えていて、青空。

今日もそこそこ食欲があるので、カレーライス。

キノコを入れたポークカレー。

天気が崩れるという天気予報だったのですが、夕方まではそこそこの天気。

夕方仕事から帰ってベランダを見ると、一輪だけオシロイバナが咲こうとしています。

そしてまだ緑色の種もいくつか。

東の山はくっきりと見えていて、青空。

今日もそこそこ食欲があるので、カレーライス。

キノコを入れたポークカレー。

台風が近づくため、今日は強い雨と風に気を付けるようにと朝の天気予報。

こんなに天気が良いのに・・・

京都の龍谷ミュージアムに行こうと思っていたのを断念し。

でも夕方になってもこんな天気。

まあ、おかげで「日本国記」完読できました。

朝から新車に載って奈良ホテルへ。

自動車で奈良ホテルへ入ろうとすると、

秋の観光シーズンを前にしてなのか「観光客の駐車は2000円です」と書かれていてそのすぐ後ろに警備員。

「今日は何をしに来たのですか?」

と尋ねられ、「食事です」と答えると通してもらえました。

細い道を下って駐車し、そこから奈良ホテルへ上ってゆきます。

ホテルの敷地から、南にある名勝旧大乗院庭園。

奈良ホテル本館とサルスベリ。

本館を正面から。

ホテルの入り口。

ホテルフロント。

ランチは12時に予約してあるので、少し館内1階をブラブラ。

休憩室となっている「桜の間」。

平成二年に平成天皇の御即位を祝し、設置された記念の「平成の大時計」。

奈良ホテルはオードリー・ヘップバーンを始めとして有名人が数多く宿泊されています。

そのうちの一人がアインシュタイン。

大正11年12月に2泊3日の日程で奈良ホテルに滞在し、その際1階ロビーに置かれていたピアノを弾いたようです。

終戦後、行方不明となっていたが、その後の調査で交通科学博物館にあることが判明。

平成20年、同ホテルに戻されたようです。

そして平成24に修理が完成し、演奏会が催されています。

アインシュタインがこのピアノを弾いている写真が一緒に展示されています。

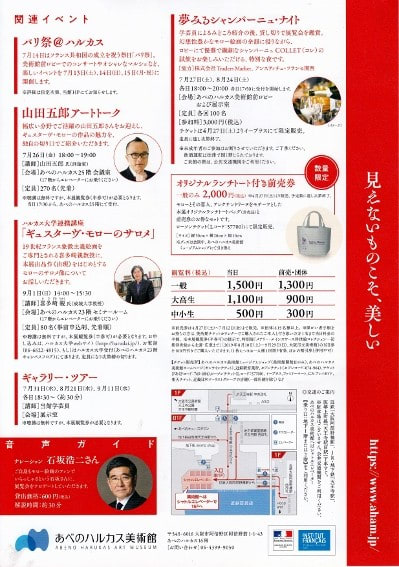

あべのハルカスへ徒歩で向かいます

あべのハルカス美術館の手前に大阪の簡単なジオラマ。

あべのハルカス、通天閣、海遊館、大阪港の観覧車、大阪城。

近鉄しまかぜが走っていますね。

美術館の向かって右に今回の展示の広告。

入り口付近に記念撮影コーナー。

美術館の入り口。

ちらし。

以前もらったものよりも

豪華になっている。

「ファム・ファタル」ー男性を誘惑し、破滅に導く美しき宿命の女。19世紀末のパリで、そのシンボルというにふさわしい作品がうまれました。それはギュスターヴ・モロー(1826-1898)の《出現》にほかなりません。ユダヤの王女サロメと、洗礼者聖ヨハネの首の幻影が対峙する、豪奢で新品的なイメージは、かつて誰も描き得なかったものでした。象徴主義の巨匠と知られるモローは、写実主義が主流であったこの時代に、人間の内面をみつめ、目に見えない世界を描き出そうとしました。そのテーマは神話や聖書を中心としていますが、単なる歴史画に終わらず、自らの解釈や想像力を存分に生かし、現代にも通じる普遍的で深遠な絵画世界をつくりあげています。

この展覧会では、サロメをはじめとして、モローが描き出した様々な女性像を通じて、彼にとっての「ファム・ファタル」とは何であったのかを探ります。また、謎めいた画家とされるモローが、実生活で愛した母や恋人の存在にも焦点をあて、その素顔の一端も紹介します。パリのギュスターヴ・モロー美術館が所蔵する油彩、水彩、素描など約100点の作品を通して、モロー芸術の魅力にふれるとともに、それを生み出した画家の内面にも、心を寄せていただければ幸いです。

(ちらしより)

次回の展示は「ラファエル前派の軌跡展」です。

そのちらし。

あまりに暑かったのと、朝食以降何も食べていなかったので、1フロア上のプロントで軽くランチ。

ソルティスイカジュースと塩レモンカルボナーラ

また1フロア下って、無料の展望階へ。

二上山。

生駒山。

さて、JR奈良駅まで戻ってきました。

あと2時間ほどするとJR奈良駅前でも「燈花」が地面に並ぶのですが、

とにかく暑くて疲れたので、部屋までもどります。

今日は半ドン。

昼食は少し遅めで「麺屋龍」で、泡立鶏白湯ラーメンと餃子のの昼定食。

店の外の看板に煮卵無料クーポンとかが貼って合って、それを利用して煮卵1個追加です。

餃子は焼き餃子ではなく、水餃子でした。

夜は野菜中心に。

南瓜の煮物。

モヤシのナムル。

万願寺とうがらしの焼き浸し。

朝刊の典子さんのコラム「偏西風」に「町人文化色付く大阪」「関西歌舞伎は『民』力の結晶」。

写真は船乗り込みですね。

一度見に行ってみたいのですが。