最近、メディアなどで話題に上ることも多い「ふるさと納税」は、「納税」と名乗ってはいるものの、その実態は自治体への「寄付」を募る制度です。

そして、現に居住する自治体以外の自治体に寄付をすると、寄付をした分が(一定の制限はありますが)所得税や居住自治体への住民税が税額控除されるという思えば少し不思議な仕組みが、当初は想定されていなかった様々な弊害をもたらしているようです。

「ふるさと納税」は、もともとは、地方間格差や過疎などにより税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための制度として構想されたものです。お世話になった故郷への「恩返し」という視点から、居住自治体以外の自治体への「納税」を可能とするために生まれた仕組みと言ってもよいでしょう。

一方、寄付を受け入れる側の自治体は、(当然ですが)その分丸々歳入が増えるのですから、なるべく多くの寄付を集めようとするのは当然です。そこで、寄付金額に応じた地域の名産やゆかりの品などを「返礼品」として示し、(リベートのように)バックすることで寄付者を募ることを考え付きました。

一方、寄付をする方としても、寄付をすればその分税金が減税されるのですから、こちらは(ある意味)「行って来い」でチャラになります。その上で高額な返礼品が貰えるということであれば、(損得勘定からも)寄付をしない手はないと考えるのは当然のことでしょう。

しかし、ここで問題なのは、寄付をする人が居住している自治体です。

居住者が住民税を正規に納税しても、自治体が納税者に納税額に応じたお返しをするようなことは(税の趣旨からいって)あり得ません。

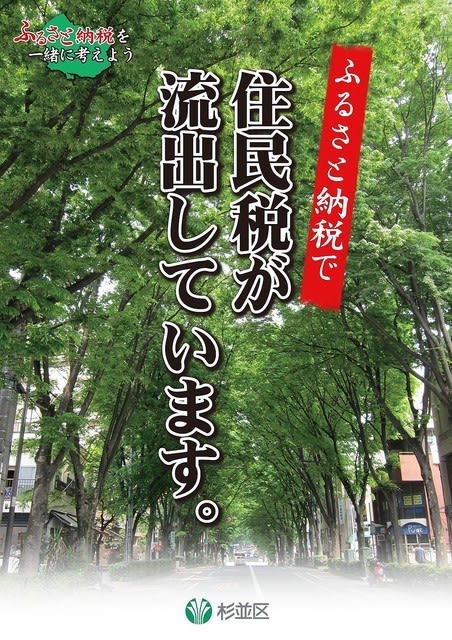

対抗手段がないまま「ふるさと納税」による他自治体への寄付が進めば、当該自治体では住民サービスに必要な自主財源がカバーできなくなるばかりでなく、税負担の公平性の観点からも問題が生じることになります。

さらに言えば、そこで不足することになる自治体の財源は、(現行の地方財政制度下では)地方交付税によって補てんされることになるため、最終的には国の財政を圧迫することにもつながってきます。

こうして当初の目的を逸脱して姿を変えつつある「ふるさと納税」制度の基本的な間違いについて、11月21日の日本経済新聞が「ふるさと納税の非効率」とい題する興味深い記事を掲載しています。

ふるさと納税制度を巡っては、一部の自治体の返礼品が高額すぎると問題になっている。さらに、魅力的な返礼品を用意できない都市部の自治体などの多くの住民が他の自治体にふるさと納税してしまうことで税収が大幅に減少し、行政サービスの維持がままならなくなっている事態を招いていると、記事はその冒頭に記しています。

実のところ、制度の導入当初からこうした事態を懸念する人はいたと記事はしています。海外の大学に在籍するある経済学者などは「税収を得るための方法としてあまりにも分かりやすい間違い。(悪例として)教科書に載せるべきだ」と力説していたということです。

そもそも「ふるさと納税」制度は、自治体によるレントシーキング(超過利潤獲得競争)を誘発し、社会的資源を浪費する典型的な政策だというのが、記事の認識です。

前出の経済学者は(制度が始まる前から)、人間(納税者と自治体のふるさと納税担当者)が「合理的な利己主義者」ならばレントシーキングが過熱すると予想していた。誰もが制度の趣旨を理解し、紳士的に行動するだろうという期待は「素朴すぎる性善説だ」ということです。

そこで記事は、この制度の(最も基本的な)問題点をわかりやすく解説しています。

ある自治体Aが自治体Bの住民から10万円の寄付を受けて3万円の返礼品を贈るとします。自治体Aの収入は7万円で、自治体Bに暮らす寄付者は自分の住む自治体Bに税を納める場合に比べて(返礼品の)3万円得をする計算です。

一方、自治体Bは予定していた10万円が納税されなくなるので歳入に穴が開いてしまいますが、自治体Aは返礼品代を除いた金額がまるまる収入になる。そしてここで問題となるのが、自治体Aと自治体Bを合計した税収は、(3万円分が寄付者の元に戻されるので)10万円から7万円に減ってしまうところにあると記事はしています。

さて、返礼品の代金が寄付額を超えない限り、ふるさと納税を受ける自治体は必ず税収が増えることになります。なので、寄付を得ようとする自治体の間で、返礼品の金額つり上げ競争が起こるのは当然の成り行きだと記事は捉えています。

自治体Aと自治体Bが10万円の寄付を巡って争えば、理論的には返礼品の金額が9万9999円になるまで競争が続くことになる。もしもそうなれば、自治体Aと自治体Bの合計の税収は1円になり、本来は税収になったはずの9万9999円は返礼品となって消えることになる。

そしてこれこそが、レントシーキング(rent seeking:民間企業などが超過利潤(レント)を得るために働きかけを行い、自らに都合よく法制度や政治政策の変更を行うこと)活動の非効率の典型だと記事は説明しています。

こうした非効率の発生は、極めて単純な理屈で予想されていたことだと記事は言います。そのうえで、どんな制度も「人間が合理的な利己主義者であることを理解したうえで設計することが必要だ」と結ばれた記事の指摘を、私たちはもう一度「襟を正して」受け止める必要があるような気がします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます