吉原観音(吉原弁財天)

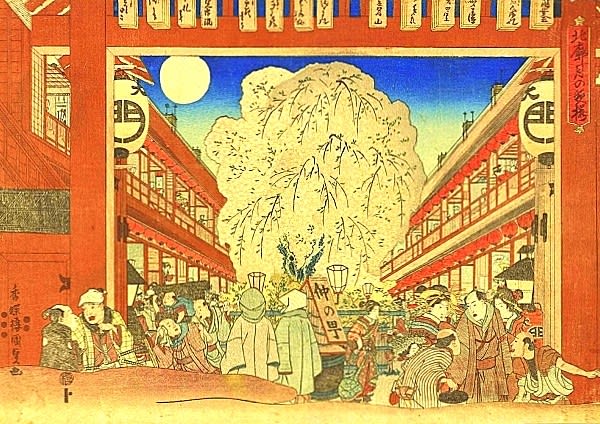

江戸時代に幕府公認の遊郭として栄え、華やかな風俗や文化が花開いた吉原。

しかし、関東大震災によって発生した火災から逃れるために、吉原で働いていた遊女の多くが弁天池に飛び込み、多くの溺死者を出しました。

弁天池があった吉原弁財天には、その時に亡くなった遊女たちを供養するための観音像が建立されています。

吉原遊郭

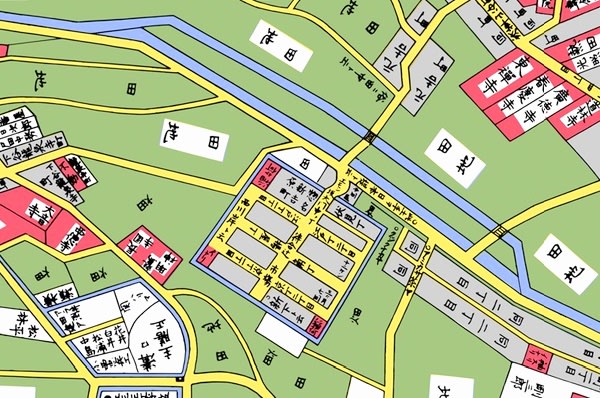

吉原遊郭は、江戸幕府によって公認された遊郭。

はじめは日本橋の近くにありましたが、明暦の大火後、浅草寺裏の日本堤に移転し、前者を元吉原、後者は新吉原と呼ばれました。

吉原遊郭の入り口「吉原大門」があった場所には現在、「よし原大門」と書かれた柱が2本建っており、往時の面影を伝えています。

弁天池跡

吉原遊郭に祭られていた5つの稲荷神社を合祀した「吉原神社」の近くにある浅草七福神の一つ「吉原弁財天」。

ここには昔、花園池 (もしくは弁天池) と呼ばれていた大きな池があり、その池畔には弁天祠が祀られ、遊郭楼主たちの信仰を集めていました。

その弁天池に、関東大震災で発生した火災から逃れるため、約100人の遊女を含む650人余りの人たちが次々と飛び込み、身動きがとれなくなり、亡くなりました。

火が収まった後、池には、焼死、圧死、溺死した死体が折り重なるように浮かんでいたそうです。

現在は、弁天池の大部分が埋め立てられていて、往時の姿は残っていません。

吉原弁財天の境内には、弁天池の一部がわずかに残っています。

震災から100年が経ったのを機に、目黒錦鯉センターの小杉衛氏によって修復、防水工事が程され、小さな滝も設置されました。

吉原観音

弁天池で命を落とした人たちを供養するため、1926(大正15)年に弁天祠の傍に吉原観音が建立されました。

掲示板

境内にある掲示板には、震災前後の吉原遊郭や弁天池の様子などが紹介されています。

僧侶兼作家の家田壮子さんは、1999年の秋から26年間毎月、弁天池で亡くなった遊女たちの供養を行っているそうです。

黒猫 (遊女の化身?)

境内で写真を撮っていると、ひょこり黒猫が現れました。

人馴れしていて自分のすぐ傍を歩いていきましたが、強い警戒感を放っていて、当時、弁天池で亡くなった遊女の化身のような感じがしました。

関東大震災で発生した炎は3日に渡って燃え続け、亡くなった10万人のうち9割は焼死だそうです。

木造の家屋が多く、消防車もない中で、台風による強風に煽られて火災がどんどん延焼していくというまさに地獄絵図だったといえます。

目の前だけで発生していると思っていた火事が、実は同時多発的に発生していて、そのことに気づいた時にはすでに逃げ場がなくなっていたことも多かったそうです。

テレビやラジオ、スマホが無い時代だったので、為す術が無かったのでしょう。

両国では、4万人が避難していた広場を火災旋風という炎の竜巻が襲って3万8000人が亡くなったそうです。

弁天池でも遊女を含む650人余りの人たちが亡くなっており、慰霊の地を訪れると、私たちはそういった悲惨な歴史の上に生きていることを改めて実感します。

吉原弁財天には数年ぶりに訪れましたが、べらぼう人気でひっきりなしに人がやってきて、閑散としていた当時と比べると隔世の感がありました——。