「ウルトラマン」伝説の全39話<後篇>

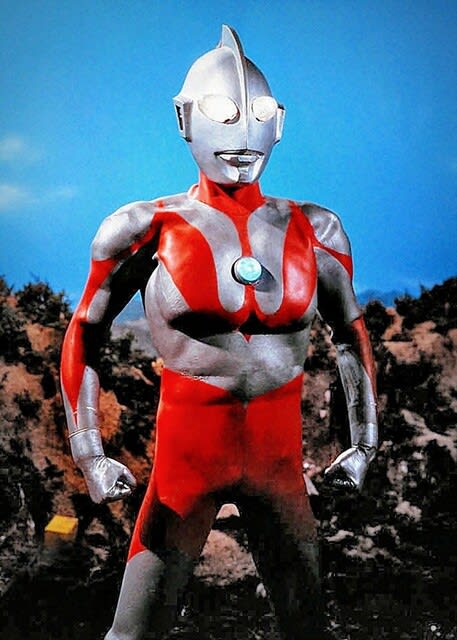

1966年7月17日に本放送を開始した国民的特撮番組「ウルトラマン」。

特撮シーンの撮影遅れで制作スケジュールが切迫し、スタッフの疲労も限界を超えていたため、高視聴率だったにも関わらず39話で放送を終えました。

“ウルトラマン本放送開始56周年”を記念して、制作の裏話とともに全話 (20話から39話まで) を振り返ります――。

第20話「恐怖のルート87」

大室公園で飼われている動物が急に騒ぎ出し、付近の山の山頂に謎の発光現象が起きたため、科特隊が急行した。

ちょうどその頃、フジ隊員が残る本部に謎の少年が現れ、「大室公園の高原竜ヒドラが暴れて大変なことになる」と告げて姿を消した。

ヒドラは公園内に建立されている怪獣の石像で、デザイン者は東京に住む小学生だったが、その少年は半年前に国道87号線でひき逃げに遭い亡くなっていた――。

【制作裏話】

高度経済成長時代、モータリゼーションの進行に対して交通取締りが甘く、信号など交通インフラの整備も遅れていたため、交通事故死が急増していた。

この作品の脚本は、そういった社会問題と伊豆シャボテン公園にあるシンボル像にヒントに金城哲夫が書き上げた。

作品タイトルの「国道87号線」は、戦後の国道整理で欠番となっており、作品中で事故が起きるルートのため欠番を選んだとされている。

しかし、自身が設定した「M87星雲」が誤植によって「M78星雲」になってしまった金城氏が“87”という数字へのこだわりから名付けた説もあるとか。

なお、ヒドラの怪獣スーツは、高山良策氏ではなくエクスプロダクションによって製作された。

また、夜にヒドラが山から現れるシーンでは、ハヤタが誤ってサボテンの上に座ってしまい、お尻にサボテンの針が歯ブラシのように刺さってしまうハプニングも。

その後、ズボンを下げたハヤタのお尻に照明用のライトを当てて、アラシやスタッフの人たちが1本、1本抜くことになったという(笑)

庵野秀明氏は「ヒドラに頭を殴られてクラクラしながら倒れるウルトラマンが凄くいい」「倒れている時のポーズも素晴らしい」と絶賛している。

第21話「噴煙突破せよ」

大武山で野鳥の謎の大量死が起こり、ハイキング中の人達からも噴煙の中から巨大な目玉が現れたとの通報が科特隊に寄せられた。

さっそく小型ビートルで調査に向かったフジ隊員とホシノ少年だったが、火口から噴出してきた噴煙が機内に充満し、二人は意識を失ってしまう。

ジェットビートルで救助に向かった科特隊一行の前に大武山の火口から毒ガス怪獣ケムラーが現れ、意識を失っているフジ隊員が乗る小型ビートルに迫る――。

【制作裏話】

脚本の段階ではケムラーの弱点は口の中の光る器官となっていたが、造形に至る段階で甲羅の中に隠されている突起物に変更された。

樋口祐三監督によると「口より背中の方が絵になるという判断だったと思います」とのことで、背中の器官は機電の倉方茂雄氏がゴムの氷嚢で作ったという。

フジ隊員らが立ち寄るレストハウスは、伊豆スカイライン沿いにある国民宿舎中伊豆荘。

第22話「地上破壊工作」

科特隊パリ本部からアンヌ隊員が日本支部に来日し、国際宇宙開発軍のロケット操縦技術指導の特別任務を向けたハヤタ隊員と共にジェットビートルでパリ本部へ戻った。

その直後から、東京一円の電波が乱れる怪現象が起きてハヤタとも連絡がとれなくなり、調査の末に科特隊に置かれた磁力光波を発する小型機械が原因だと判明した。

しかし、その小型機械の材料のゲルマタント鉱石は、地下4万mにあると推定されている物質で、地上世界では使われていないものだった――。

【制作裏話】

脚本のクレジットは佐々木守監督だが、実際は実相寺昭雄監督によるもので、科特隊指令室の照明を落とす独特な演出が見られる。

また、本作はSF的な意匠を使わずに近未来都市を描いた『アルファヴィル』の影響を受けており、ハヤタが監禁された地底世界は世田谷区立総合運動場体育館で撮影している。

本作での映像実験は、文明批評のテーマも含めた本格的なオマージュとして、ウルトラセブン第43話「第四惑星の悪夢」として昇華されたという。

成田氏によると、「重量感のある怪獣ではなく鋭い怪獣を作りたかった」とのこと。

第23話「故郷は地球」

東京で開催される国際平和会議の各国代表が乗った旅客機や船舶が相次いで原因不明の事故に見舞われ、パリ本部から隊員が派遣されてきた。

調査の結果、目に見えないロケットとの衝突であることが判明し、イデ隊員が開発したスペクトル線により可視化され撃墜されたロケットは、奥多摩の森林に墜落。

中から現れたのは、数十年前に打ち上げられた人間衛星が制御不能になって宇宙を漂流し、流れ着いた星で怪獣の姿に変わってしまった元宇宙飛行士のジャミラだった――。

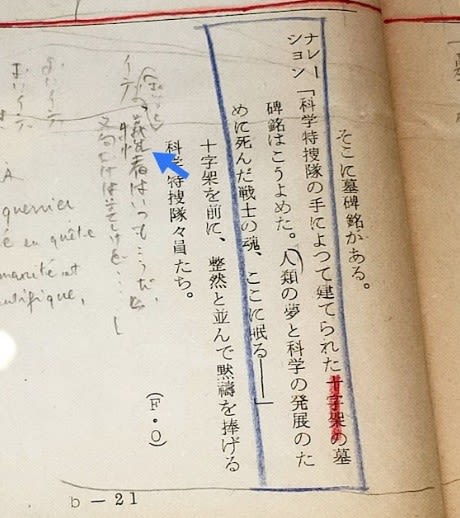

【制作裏話】

パリ本部員がジャミラの正体を明かすシーンは、実相寺昭雄監督によって河口湖畔で撮影された。

しかし、夜間の撮影で周りが真っ暗だったため、円谷一監督から「美センの庭で撮影しても同じじゃないの」と言われたとか。

さらに、「もうおまえには泊りがけのロケは許可しない」と怒られたとも明かしている。

また、ウルトラマンを撮影していた1966年秋頃は新宿西口は淀橋浄水場が移転し、だだっ広い一面に広がる瓦礫の山で、怪獣に蹂躙された爪痕という印象だった。

国際会議場に接近するジャミラを科特隊が攻撃できないまま追いかけるシーンが淀橋浄水場跡で撮影されたが、尺に収まりきらず全てカットされている。

ジャミラを弔う墓碑は実相寺監督が持ち帰り、監督の逝去後は川崎市市民ミュージアムに保管されているという。

なお、イデ隊員の台詞「犠牲者はいつもこうだ。文句だけは美しいけれど」は、実相寺監督が自ら書き加えたもの。

第24話「海底科学基地」

海底資源の開発を目的とした海底センターの運転開始日。科特隊は、科学公団総裁と会場への200人目の来訪者を案内する任務にあたることになった。

フジ隊員の操縦で、総裁と200人目の来訪者を乗せた潜航艇S25号は海底センターへ到着したが、酸素供給用のパイプラインが破損し、センターの床下からは浸水が始まった。

原因不明の事態にパニックに陥る一行だったが、それは深海怪獣グビラの仕業だった――。

【制作裏話】

グビラはガヴァドンBの改造を予定していたが、新規造形となった。冒頭の子供科学宇宙センターは横浜ドリームランドでのロケ。

番組を海外にも売るため、ユニバーサルな作品にする目的で外国人の親子を出したという。

海中のシーンはよみうりランドにあった水中バレエの水槽で撮っており、泳いでるシーンは水中バレエの人の吹き替えになっている。

フジ隊員がウェットスーツを着ているが、本人はかなり恥ずかしかったとのこと。

第25話「怪彗星ツイフォン」

“ツイフォン”と名付けられた彗星が地球に接近し、彗星が発する宇宙線で地球上の水爆が自然爆発する可能性が出てきた。

そんな中、以前、オホーツク海で行方不明になった水爆があり、イデが開発した水爆探知機によって日本アルプスに移動していることが判明する。

ビートルで急行した科特隊の前に、冷凍怪獣ギガス、彗星怪獣ドラコが現れて格闘を始め、ついには水爆を飲み込んだどくろ怪獣レッドキングが登場した――。

【制作裏話】

本作は1967年元旦の放送だったので、“怪獣祭り”をテーマに、『怪獣ショー』を縦糸に、横糸として『彗星の接近』を入れる大娯楽巨編となった。

市民が避難するシーンは、丸の内仲通りビルの地下駐車場入り口付近で撮影されている。

ちなみに、ホシノ少年役の津沢彰秀はこの回を最後に番組から姿を消す。

プライベートで行ったよみうりランドで足を骨折して2カ月入院し、その後、2月に国立の中学高校を受験して合格したため休みようがなくなり、演技の仕事をやめたという。

このことがきっかけで、ドラマのシチュエーションが変わってウルトラマンは大人のドラマになっていった。

第26話「怪獣殿下 前編」

怪獣好きのオサム少年は、怪獣の存在を否定するクラスメイトたちに“怪獣殿下”と呼ばれてバカにされていた。

そんなある日、生物学者率いる学術調査隊がジョンスン島で古代怪獣ゴモラを発見した。そのニュースは大々的に報じられ、オサム少年も鼻高々だった。

万国博古代館に出品するため、UNG麻酔弾を打たれて科特隊によって大阪へ空輸されることになったゴモラだったが、途中で麻酔が切れ、六甲山に落下した――。

【制作裏話】

かつてTBSのネット局だったABCの要請を受けて大阪ロケが実現した作品。

第8話「怪獣無法地帯」の吸血植物スフランが再び登場し、ここでもスパイダーショットから繰り出される本物の火炎放射によって焼き切られている。

ちなみに、アラシ隊員のスパイダーのグリップの下の方をよく見ると、ガスを送る黒いコードのようなものが一瞬映る。

ロケが行われた団地は調布市にある多摩川住宅で、子供が発する「シオシオのパー」は、当時流行っていたブースカ語。

作品中で、ウルトラマンがゴモラが繰り出す尻尾攻撃を顔に受けた後、オサム少年の前にベータカプセルが転がる。

これは、「ウルトラマンが普段、ベータカプセルを孫悟空の如意棒のように耳の中に納めており、それが衝撃で外に飛び出した」とまことしやかに囁かれている。

なお、ゴモラの頭部は、戦国武将である黒田長政の兜をモチーフにしてデザインしており、頭部のみ現存している。

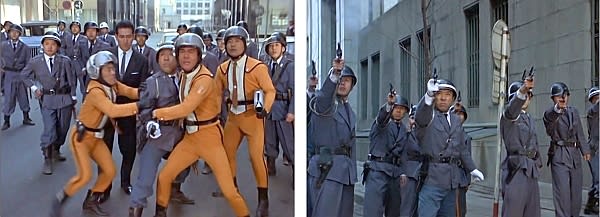

第27話「怪獣殿下 後編」

ウルトラマンとの戦いで地中に消えたゴモラが大阪市街地に現れ、街を破壊し始めたため、科特隊が現場に急行した。

ハヤタ隊員が発射したマルス113によって尻尾を焼き切られたゴモラは、再び地中に潜り始め、発信機を取り付けた追尾弾も命中させることにも成功。

ビーコンを追跡するとゴモラは大阪城へ向かっていることがわかり、科特隊と自衛隊が大阪城公園で迎え撃つことになった――。

【制作裏話】

劇中で対策本部が置かれた大阪タワーは、朝日放送の放送局に併設されていたが、現在は解体されており現存していない。

プロレスラーの前田日明は少年時代、番組視聴後に大阪城に行き、掃除のおじさんに「お城壊れなかったの?」と聞くと、「昨日、徹夜で直してん」と言われたとか 笑

なお、上記画像の科特隊がゴモラに光線銃で攻撃しているシーンは、丸の内仲通りビルで撮影されている。

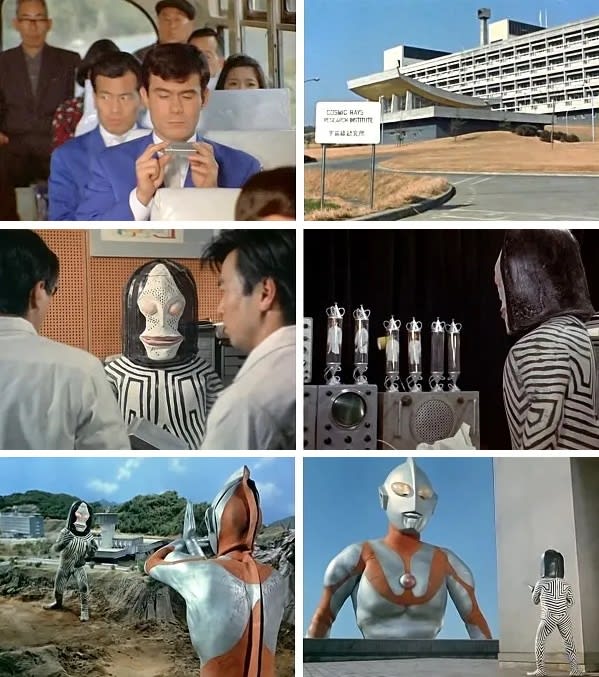

第28話「人間標本5・6」

奥多摩の日向峠で発生していた原因不明のバス転落事故の調査のため、科特隊のムラマツキャップとイデ隊員が調査に向かった。

しかし、二人の乗ったバスもがけ下に転落したが、乗客は不思議と軽傷で済んだ。謎の女性の後をつけていったムラマツキャップは宇宙線研究所にたどり着く。

その建物は6体の人間標本を採取する任務で地球を訪れた三面怪人ダダによって占拠されており、すでに4体の人間標本が捕えられていた――。

【制作裏話】

ダダは、顔がパタパタと入れ替わる構造や、マスクが観音開きで開く構造も考えられていたが、顔面だけ外して取り換える仕組みになった。

ダダという名前は、フランス語のダダイズムから採られている。

この回では、古谷敏氏が「映画を観ていて辛かった」というウルトラマンのスーツ(Bタイプ)の劣化を確認できる。

ダダのミクロ化器の光線を受けて人間サイズになったウルトラマンのシーンでは、肘の部分に大きな穴が開いてしまっている。

また、タイプBのスーツは、黒いウェットスーツを銀色に塗って、その上から赤に塗り分けていますが、塗装が剥げて下地の黒色が見えている。

このスーツの状態が、ウルトラマンと怪獣との戦いの激しさを物語っているといえる。

なお、この回のウルトラマンは3分を超えて戦っており、四つ足怪獣の時と異なり、低空ドロップキックや回し蹴りなどの多彩な蹴り技を繰り出している。

ちなみに、このシーンのロケ地は東宝会館(本館)の屋上で、現在はサミットストア成城店の敷地になっていて建物も解体されており、当時の面影は残っていない。

第29話「地底への挑戦」

日本一の埋蔵量を誇っていた山から急に金がとれなくなって廃坑になった金山から黄金怪獣ゴルドンが現れ、麓の町が全滅した。

ゴルドンは現場に急行した科特隊の攻撃を避けるために地底に潜ってしまい、さらに坑内に取り残された男がいるという。

ゴルドンへの追撃と男の捜索のため、ムラマツキャップとイデ隊員は地底戦車ベルシダーで地底へと潜入した――。

【制作裏話】

ゴルドンはエキスプロで作られたが、東宝の怪獣造形でパートをしていたベテランの女性に手伝ってもらったという。

ベルシダーは、池谷仙克氏のデザインによるもの。

ウルトラマンとゴルドンとの格闘シーンでは、美センのオープンセットで撮影されたと思われる映像が数カット差し込まれ、迫力を増している。

第30話「まぼろしの雪山」

雪山で遭難した漁師が救助され、その漁師は「伝説の怪獣ウーを見た」と怯えながら話した。

村人から“雪ん子”と呼ばれている少女が猟の邪魔をするのを懲らしめていると、“まぼろしの雪山”と呼ばれている山付近に現れたという。

そんな中、スキー場にウーが現れてスキー客がパニックになったため、スキー場の経営者は科特隊を呼び、ウーを退治してくれるよう依頼するが――。

【制作裏話】

この回からウルトラマンのスーツが新調され、Cタイプとなっている。ウーという名前の命名者は金城氏で、怪獣スーツはエクスプロで製作。

沖縄の代表的織物「芭蕉布」の原料となっている“苧(ウー)”と呼ばれる糸芭蕉の幹からとった繊維に由来するとされている。

ウーの体毛は、ロープや石膏の補強材として使われるサイザルという植物繊維。

東宝撮影所の表門の前にあった吉岡モータース(現・成城ホンダ)に頼んで、特別に長いものを用意してもらったとか。

実際に撮影が行われたのは石打丸山スキー場で、 数年に一度の大雪で一歩歩くにも息が上がるありさまで大変だったという。

科特隊でスキーが滑れる人間がおらず、止まるカットでもすぐに倒れてしまうため、監督は「2mでいいから滑って」とお願いして、後はスタンドインとなった。

作品中で飯田山と呼称されている山は、新潟県・越後湯沢を代表する名峰「飯士山(いいじさん) 」。

なお、このウーの回とヒドラの回は、毎回怪獣を殺すのが嫌になり、やりきれなくなってきた古谷氏の意向が反映されている。

「たまには怪獣を殺さない優しいウルトラマンの話があってもいいんじゃないか」と古谷氏から頼まれた金城氏によって書かれたという。

ゆきの母親の魂の化身であるウーが、ウルトラマンとの戦いの途中で消えたのは、ゆきが亡くなって守るべき存在が無くなったため。

ゆきの魂とともに、天国へと旅立ったのでしょう。

第31話「来たのは誰だ」

科特隊南アメリカ支部から20年ぶりにゴトウ隊員が帰国した。10歳の頃、科特隊員だった父に連れられて、南米ボリビアに渡ったという。

しかし、ゴトウ隊員が日本支部に来てから不可解な出来事が多発。彼の持ち物を二宮博士が検査したところ、吸血植物ケロニアの幼生態であると判明。

また、20年前にアマゾンの奥地で移動する吸血植物を発見した人がいるという。発見者はゴトウ・ジロウといい、息子は熱病で亡くなっていた――。

【制作裏話】

この回から、主題歌が第3バージョンになる。みすず児童合唱団のみの歌唱となり、歌い方も「われら~の」から「わ~れら~の」に変更になっている。

二宮博士役の中山昭二氏は、のちに『ウルトラセブン』でキリヤマ隊長を演じることになる。

この回では、ケロニアにはスペシウム光線が効かない設定のため、撮影日に古谷敏氏が新しい技のポーズを自分で考えたという。

また、空中でケロニアの宇宙船をスペシウム光線で破壊するシーンは、跳び箱の上に寝そべって足をスタッフに押さえもらいながら撮影したそうです。

なお、ゴトウが宿泊したレストルームは渋谷4丁目交差点付近にあった島根会館で、ウルトラマンが死闘を繰り広げた場所は晴海ふ頭とのこと。

第32話「果てしなき逆襲」

科特隊インド支部から女性隊員パティが来日観光案内していたところ、宮の森の開発工事現場で山火事が発生、ジェットビートルが消火に向かった。

ハヤタ隊員とパティ隊員も現場に向かうと、火山帯ではないにも関わらず川の水がお湯の様に熱くなっており、突如地震も発生。

さらに上流へ向かうと化学工場に灼熱怪獣ザンボラーが現れ、工場は火の海となった――。

【制作裏話】

ザンボラーはガヴァドンBの改造で、ザンボラーの前方をキッとにらむ顔は、自然破壊への怒りを表している。

爆発と炎が凄すぎて、四つ足怪獣にも関わらず何度も立ち上がってしまったという。ザンボラーに火が燃え移っているシーンも見られ、非常に危険な撮影だった。

機電の倉方茂雄氏によると、派手にやりすぎて美センから苦情が来たため、これ以降の撮影では火薬は控え目になってしまったとか。

第33話「禁じられた言葉」

フジ隊員は、飛行機好きの弟サトル君にせがまれて、科特隊専用車でハヤタ隊員を伴なって大空の祭典にやってきた。

ジェット機による空中演技の見物中、突然サトル君の脳内に謎の声が響く。その直後、空に現れたタンカーが爆発し、飛行中のジェット機も上空に消えた。

ジェット機群らしい電波が確認された宇宙空間へ科特隊が向かうと、残骸とともに無人の科特隊専用車の姿が。地上では、巨大化したフジ隊員が出現した――。

【制作裏話】

科特隊が巨大化したフジ隊員を見つめるシーンの左側に映っているのは、丸の内仲通りビルで、今も現存している。

巨大化したフジ隊員を銃撃するのは、初代ゴジラのスーツアクターの中島春雄氏。

フジ隊員役の桜井浩子氏は、胸に仕込んでいた弾着が爆発した時、しばらく耳の底がジーンとして目の奥に火花が散っていたという。

また、ビルを破壊した手の外側から腕にかけて、2~3cmのアザがついていたとか。

第34話「空の贈り物」

ある夜、東京晴海の埋め立て地に赤い火の玉が落下した。

通報を受けた科特隊が現場へ急行すると、巨大な落下穴から怪獣が出現し、炎を吐きながら暴れ回った末、眠りについた。

“スカイドン”と名付けられたその怪獣を宇宙へ還すために、「ワイヤーロック作戦」を実行する科特隊だったが――。

【制作裏話】

スカイドンはガマクラジラの改造によって造られた。

ハヤタ隊員がベータカプセルと間違えてスプーンを掲げてしまうシーンは台本には書かれておらず、実相寺監督のその場の思い付きだったという。

常識破りのギャグ演出を許可なく行った実相寺監督は、TBSのプロデューサーの栫井氏から怒られ、飯島監督は「なんてことをしてくれたんだ」と頭を抱えたとか。

この回はやり過ぎなくらいギャグ演出に振り切っているが、ちゃんと『ウルトラマン』になっているのが凄い(笑)

第35話「怪獣墓場」

宇宙のウルトラゾーンのパトロール中、怪獣墓場を発見した科特隊。そこでは、過去に地球で戦った怪獣たちが静かに眠っていた。

そんなある日、ロケットセンターから日本最初の月ロケットが打ち上げられたが、怪獣墓場で眠っていたシーボーズにぶつかって怪獣とともに地球に落下してしまう。

怪獣墓場に還りたがるシーボーズのために、科特隊、ロケットセンター、ウルトラマンが協力することになったが――。

【制作裏話】

監督の実相寺昭雄氏と脚本の佐々木守氏が『空の贈り物』と同一のプロットを用いて生み出した双子作品。

怪獣供養のシーンで一番左に立っている僧侶は光学撮影技師の中野稔氏だという。

シーボーズが霞ヶ関のビルをよじ登っていくシーンは、美セン(東宝ビルト)のオープンセットで撮影された。

第36話「射つな!アラシ」

新しく出来た児童会館を視察に訪れた科特隊だったが、コンクリートで作られたという人工的な青空が突然崩れ、謎の強力な光が照射された。

その光の明るさは6000万カンデラで、直接その光を見て角膜をやられて失明した人間が多数いたため、科特隊は警戒態勢をとることになった。

その後、街中に変身怪獣ザラガスが出現。ジェットビートルで攻撃する科特隊だったが、その怪獣は攻撃すればするほど狂暴になる能力を持っていた――。

【制作裏話】

ザラガスはゴモラを改造して造形された。

児童会館の外観、内部は2012年に閉館した東京都児童会館で、5階にあるという設定の屋外を模したフロアは2002年に閉園した横浜ドリームランド。

なお、ザラガスがウルトラマンを攻撃するための武器にした建物は、姫路の回転展望台がモチーフになっている。

ハヤタが目に巻いていた包帯を解いてウルトラマンに変身するシーンは、東宝撮影所の正門付近にあった本館の屋上での撮影。

第37話「小さな英雄」

銀座のデパートにピグモンが出現したという通報があり、科特隊が保護することになった。

そんな中、イデ隊員は科特隊の存在に疑問を感じ、アラシ隊員から頼まれた武器の修理を忘れ、ハヤタ隊員から頼まれた怪獣語翻訳機の開発も遅れていた。

ようやく完成した翻訳機でピグモンの言葉を解析すると、怪獣曹長ジェロニモンがウルトラマンに倒された怪獣を復活させ、総攻撃を仕掛けようとしていた――。

【制作裏話】

ピグモンが出たデパートは銀座の松屋で、当時はデパートに週1回定休日があったので撮影可能だった。

ピグモンの声は、3代目江戸家猫八が担当している。

「俺は今まで、色んな動物を鳴いたことはあるけど、ついに怪獣までやったって寄席のネタになりそうだからやりましょう」と、快く引き受けてくれたという。

また、ドラコの頭にツノが4本生えているが、これはスーツアクターだった鈴木邦夫氏が勝手に『快獣ブースカ』のイモラの角をドラコにくっつけたとのこと。

第38話「宇宙船救助命令」

謎の惑星「Q星」の探査機の映像を受信していた宇宙ステーションV2からの中継映像に、強力な閃光を放つ物体が現れ、V2と連絡がとれなくなった。

V2に到着した科特隊が調査すると、謎の閃光でV2の操作盤のBMヒューズが切れて原子炉が熱を持ち始めており、24時間以内に修理しないと大爆発を起こすという。

地球に戻る余裕も無く、探査機に使われているBMヒューズを取りに行くためにQ星に向かう科特隊だったが、その星は宇宙怪獣キーラとサイゴが暴れ回る危険地帯だった――。

【制作裏話】

当初、登場する怪獣はキーラのみだったそうです。

しかし、サイゴも登場することになり、キーラ、サイゴ、ゼットンの3体同時の造形となった高山良策氏は「俺を殺す気つもりか!」と怒ったとか。

サイゴという名前は最後に造った怪獣ということで名付けられたという。

第39話「さらばウルトラマン」

空飛ぶ円盤の群れが地球に向かって飛来してきたことを察知した各国の人工衛星が地球上にSOSの電波を発信した。

科学特捜隊パリ総合本部やニューヨーク支部、ロンドン支部、モスクワ支部、日本支部でも情報をキャッチし、地球全体が恐怖のどん底に叩き込まれた。

パリ本部からの緊急指令が入り、円盤らしき飛行物体群の地球侵入は日本時間午前9時24分で、岩本博士によると地球総攻撃が目的だという――。

【制作裏話】

準備稿では、救出に来たゾフィーがゼットンをスペシウム光線で倒して勝利し、ウルトラマンがハヤタに命を託して自ら絶命する設定になっていた。

しかし、“ウルトラマンが死ぬ”という情報が子供たちに伝わり、円谷プロやTBSに抗議が殺到したため、“負けるけど死なない”という設定に変更になったという。

また、ゾフィーも古谷敏氏が演じており、Aタイプのボディにトサカを黒く塗った新規造形のCタイプのマスクになっている。

編集後記

TBSから提示された『ウルトラマン』の予算は『ウルトラQ』と同じだったため、白黒からカラーになるという意味で実質的な予算減額でした。

そのため、造形の経費削減が求められ、廃物利用による改造で怪獣を作ることが多く、ベムラーやゴモラなどの人気怪獣のスーツが残っていないのが残念。

ただ、1973年に二子玉川園にて行われた怪獣供養で焼かれる運命にあったので、いずれにしても残っていないんですが。。

(ゴモラやバニラ、アボラスの頭部は残っているようですが、経年劣化によってミイラのような状態になっているようです)

また、放送尺の関係でカットになったシーンやNGになったシーンのフィルムも保管スペースの関係で廃棄されていて残っていないのも残念。

しかし、一番残念なのは、円谷プロダクション初代本社とウルトラシリーズの撮影所だった美セン(東宝ビルト)がすでにこの世に存在していないこと。

さらに、日本人のDNAの一部になっていると言っても過言ではない国民的特撮作品を生み出した場所に、何の顕彰物も無いという寂しすぎる現実。

クールジャパン戦略を国策として推し進めている国に住んでいる者として、無念でなりません。

「卓越した功績を顕彰し、その栄誉を称え、歴史的遺産を後世に伝えていく」そんな当たり前のことが普通に行われる世の中になることを願います――。

【出典】「ウルトラマン研究読本」「大人のウルトラマン大図鑑」

「ウルトラマンになった男」「ウルトラマン誕生」「ウルトラマンの東京」

「特撮と怪獣」「ウルトラマン創世記」「ウルトラマン青春記 フジ隊員の929日」

「成田亨画集 ウルトラ怪獣デザイン編」「証言!ウルトラマン」「気まぐれ特撮道」

「ハヤタとして、父として」「完全解説 ウルトラマン不滅の10大決戦」

【関連商品】「TSUBURAYA IMAGINATION」「ウルトラマン Blu-ray BOX」