釧路市民のソウルデパート

1965年の開店以来、“いい街・いい人・いいお店”を合言葉に、34年の長きに渡って釧路市民の生活に寄り添い続けたショッピングセンター。

かつては全道一の店舗床面積を誇る鳥取地区のランドマークでしたが、大型店の出店や景気低迷で黒字化が見込めなくなり、1999年3月に惜しまれつつ閉店。

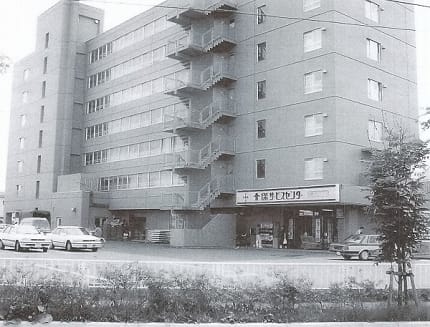

お世話になった感謝の気持ちを込めて、「十條サービスセンター」の歩みを振り返ります――。

目次

黎明期

1916(大正5)年12月、釧路の製紙工場として、今日の日本製紙釧路工場 (元・十條製紙釧路工場) の礎石となった北海道興業株式会社が設立された。

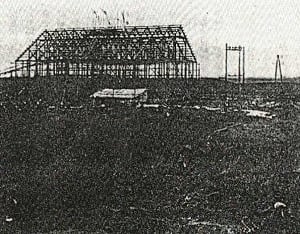

1918年7月になって、荒涼とした原野、全く見る影もなき一寒村の鳥取3番組(現在の工場所在地)に、工場建設の土音が響き、村民悲願の製紙工場の建設が始められた。

同年8月には、会社名が北海道興業から富士製紙に変更になった。

その頃の鳥取村は、個数217戸、人口は1072名。

釧路駅頭に立つと、穏称平(現在の山花)、湯波内(桜田)に及ぶ広大な土地に民家が点在している状態で途中は何もなかった。

工場建設のために東京から来た本社の職員たちから、「釧路駅から工場の建設の様子が見えた」と言われるほどだった。

工場の建設が進むにつれて、工場操業用のための技術者をはじめ、職員、工員が次第に増え、操業開始時には職員社宅18棟30戸、工員社宅31棟94戸の社宅が建ち並んだ。

このことによって、鳥取村の戸数は341戸に膨れていった。

更に1921年、釧路工場は抄紙機の新設が許可になり、それに伴う社宅120戸の建設、64人収容の大きな職工合宿所も建てられた。

1926年には、原料の自給自足を確立するためにサルファイトパルプ部門を新設。

江別工場、池田工場からの技術者を受け入れるために、2戸建4棟、4戸建6棟、6戸建2棟の48戸の社宅が新たに建てられた。

これで鳥取村の戸数は500戸を越えることになり、この急増はすべて工場関係者だった。

1920(大正9)年には、従業員、家族の食料品、日用品、燃料をはじめ、生活必需品のすべてを取り扱う「配給所」も建てられた。

翌1921年には、第一浴場、理髪所の建設、15年5月には、会合や会議用の職員クラブや、職員合宿所がそれぞれ建てられ、付属病院も開院した。

住宅が増えるに伴い配給所も手狭となって、1927年11月に拡張するとともに、豆腐屋もお目見えした。

(この年の8月、王子製紙、富士製紙、樺太製紙が合併し、王子製紙釧路工場となる)

また、工場規模拡大の同時期には、阿寒川の切り替え工事が行われ、治水地区にあった鳥取村役場や鳥取小学校が共に工場隣接地に移転した。

また、新たに消防組の発足などもあって、工場周辺に新たな街づくりが始められた。

物品配給所のはじまり

配給所は、1920(大正9)年に工場従業員の生活必需品を取り扱う目的で建てられた。

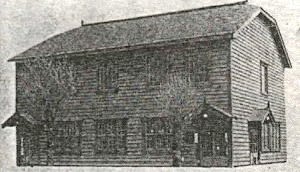

当時は48坪の平屋建てであったが、その後、煙草、郵便切手、収入印紙などの取扱品も増えて、1927年には56坪に拡張し、付属施設として豆腐屋(17.5坪)も建てられることになった。

取引先には、両角商店、進藤金物店、岩堀薬店、高木薬店、前原文具店、文洋堂印刷、金安時計店、村上茶紙店など約40店舗。

釧路市内はもちろん、札幌、旭川から遠くは名古屋、大阪まで及んでいた。

1936年11月20日には、元池田工場ボイラー室の建物を利用して、新たに総二階建建坪100坪の配給所として開店した。

1942年には、鮮魚、肉部が別棟となり、木炭倉庫、氷倉庫なども新たに建てられた

配給所の業務は、十條製紙釧路工場厚生課の直轄で運営され、福利厚生施設の二部門として市価より安く販売した。

物品の購入時には、配給所発行の個人通帳に品名、数量、単価、金額を記入の上、物品の受領が行われた。購入代金は、毎月の給料から天引きで処理されていた。

そして、1949年8月1日、十條製紙株式会社が発足し、十條製紙釧路工場に改称された。

十條サービスセンター発足

物品配給所は、従業員の生活必需品の補給施設として設置・利用された。

しかし、発足当時に比較して生活水準の向上や生活形態の変化等により、単なる生活必需品補給施設の機能のみでは、利用者の要望に対処しきれなくなっていった。

そこで、最終的な判断として、1965(昭和40)年4月1日をもって新会社「十條サービスセンター株式会社」を設立。

配給所を別会社としての物品販売施設に切り換えることになった。

また、この施設を引き受ける新会社としては、利用者に対し現行販売価格の水準を維持し、施設やサービス面も改善することを約束した。

そして、経営に当たる幹部一同の重大な決意と覚悟の下にスタートをきった。

営業開始

1965(昭和40)年4月1日、配給所の施設を利用して営業を開始。

十條製紙釧路工場より引き継いだ店舗は手狭であったため、倉庫として使用していた部分を繋ぎ、売り場面積を約4倍にして、同年6月21日に本格的に営業をオープンした。

配給所当時は十條製紙の従業員が顧客の対象であったが、経営の変更、店舗増床によって、一般の消費者も顧客として利用されるようになってきた。

販売方法は、一部(食料品関係)はスーパー方式を採用、一般商品は対面販売を行い、希望によっては配達にも応じていた。

また、現金販売を原則としていたが、一部チケット販売を採用して、利用者の利便も図られていた。

本店では、一般食料品、酒類、塩、煙草、米穀、医薬品、雑貨、化粧品、貴金属、時計、文房具、釣り道具、小間物、カメラ、レコード、金物、荒物、衣料品などが販売されていた。

[出典] 地理院地図 (1967年4月)

また、別棟の第一魚菜部では、今野商店が鮮魚、笹浪商店が青果、五ノ井商店が精肉を販売。

分店の第二魚菜部では、食料品、鮮魚、青果など、他にハリウッド化粧品、惣菜類折り詰め仕出しなども行っていた。

他には、1965年9月より、釧路港湾福利厚生会館(釧路市南浜町)内において、給食請負並びに食堂軽食委託により、営業を開始した。

新社屋を増築

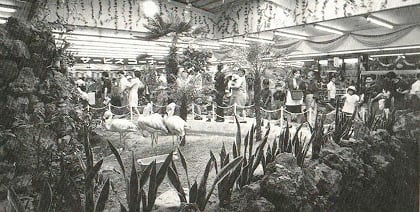

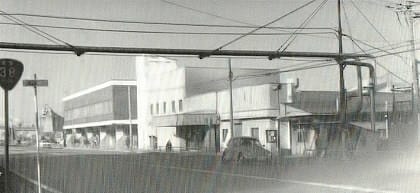

十條サービスセンターはその後、顧客の増加と十條製紙社員の要望もあって、1968年4月に本館店舗(ファミリープラザ)を新築。

同年8月に、売場面積900坪の新店舗が完成した。

店舗の中央部分には、南国ムードのオアシス広場を設け、フラミンゴを放し飼いするなど、画期的な雰囲気の店舗であった。

また、食堂街も設けられてラーメン専門店やおでん屋、カレー店などが並び、また初めてチビッコ広場をつくり、遊戯機器で遊ぶ子供達の歓声があった。

その後、12月には店舗を全面改装し、大ホール1、和室3、食堂1、写真・神殿1、調理場等300坪の総合会館として落成し、催事、集会場としても地域住民に広く利用されていた。

ハウジングプラザ増床

この頃、釧路市では釧路川以西について急激に人口が増え始め、釧路市内全域はおろか、白糠町、阿寒町まで半径30km前後の地域まで、商圏が広がりつつあった。

この地区に人を集めるにはそれに相当する店舗が必要であり、ワンストップショッピング、新しさ、親しみやすさに重点をおいて、魅力のある店づくりを心がける必要があった。

そのため、“集める場所”から“集まる場所”をめざして規模拡大を行い、収益性を高める必要があると考えて、店舗(ハウジングプラザ)の増床を計画した。

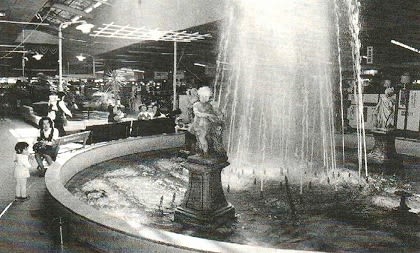

工事は、1970年10月に工事費1億5400万円(銀行借入1億2000万円、テナント協力金3400万円)をかけて着工し、同年12月に完成した。

今回増築した店舗は3092㎡(937坪)を有し、本工事によって店舗面積は従来より倍増され、名実ともに全道一のビックストアが誕生した。

今回新築したハウジングプラザは、中央にクルスの泉を設け、噴水で遊ぶ子供の歓声があった。また、すぐ隣には常設の庭園も造られ、家族の憩いの場として利用された。

また、本館のレイアウトも一部変更して、名店街として軽食、喫茶店9店が入店した。

[出典] 地理院地図 (1977年9月)

新館増床の決断

1976年3月に長崎屋釧路店が開店し、釧路も小売業の販売競争の激化時代を迎えることになった。

釧路市内の大型店シェアは他都市に比べて高く、その上、水産不振の影響を受けて、市内の小売業全体が伸び悩み、未だ日の目が見えない状況が続いていた。

そのため、「釧路市は当分の間は大型店の必要はない」というのが全釧路商業者連盟の心情だった。

この気持ちが「大型店の出店、増床1年間凍結」となって、釧路市議会に陳情を提出して1978年12月に議会で決議された。

このような動きの中で、1978年6月にはイトーヨーカドー釧路店の進出計画が発表された。

それに対して、入店テナントが連名で十條製紙に「当社としても店舗拡張を早期に行うべき」と、陳情書を提出するなど対応に追われた。

さらに、顧客に喜んでもらえる店づくりが大切であると判断し、十條製紙の承認も得て増床を決意。1979年3月に釧路市の関係機関に対し、当社の増床意志を表明した。

増床するには、店舗を快適にして、品揃えを充実し、ワンストップショッピングの利便さを顧客に享受してもらうことを目標とした。

売場面積を6600㎡拡張すること、オープンは1980年3月とした。その後、同年5月には長崎屋釧路店も7000㎡の増床計画を発表した。

そして今回、商調協の決定に基づいて、将来の発展基盤を確立するために、経営体質強化策として新館の増床を決断した。

新館(フレッシュプラザ)オープン

新館の増床工事は1980年5月11日に起工式を行い、工事費11億円強を投じて工事が進められ、同年10月29日にオープンとなった。

当日は、オープニング行事として先着2千人への記念品やショッピングバッグのプレゼントがあったため、朝の8時から並ぶ顧客もでるほどだった。

開店時間の10時頃から、新橋大通りから十條サービスセンターにかけて交通渋滞が起き、駐車場に向かう車が長蛇の列を作った。

中央の吹き抜け部分に設けられたエスカレーター付近に休憩スペースも数多く設置され、今までのスーパーのイメージを一新する店内となっていた。

全館あげて売り出しを行っているため、1階、2階とも家族連れなどでごった返し、玄関前で行われたサイン会、オークションなどに足を止める人も多かった。

KFC、ヨーカドーオープン

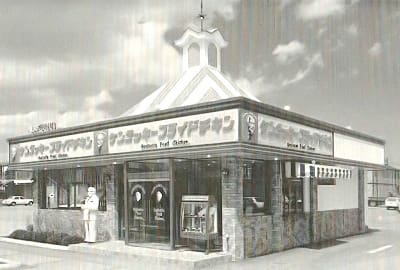

テナントとして(株)伊藤組の入店が決定していた「ケンタッキーフライドキチン」の店舗新築工事は、1980年12月に着工して1981年4月に完成してオープンとなった。

工事費(2680千万円)は、十條サービスセンターに対する建設協力金でまかなわれた。

なお、1981年7月には「イトーヨーカドー釧路店」が予定通りオープンした。オープン日の客足は3万人、売上高は7000万円と発表された。

十條サービスセンターもヨーカドーの新規オープン対策として、6月中旬から7月上旬にかけて大規模なバーゲンセールを実施した。

しかし、ヨーカドーのオープンと冷夏、不景気の影響を受けて、売上高は対前年比111%であったが、対計画比では25%程減少と推定された。

なお、ヨーカドーのオープンセール経過後は、除々に客足は戻ってきていた。

平成不況に正念場

バブル崩壊後の1993年春先から始まった平成不況は、回復の糸口さえ見えないまま推移していた。

1994年度は、約6兆円の減税を含む15兆円規模の経済対策が決定されたが、雇用不安や将来の国民福祉税導入を見据えた貯蓄への依存など、個人消費の増加は期待できない状況だった。

また、同年5月より施行された「大規模小売店法の運用見直し」による規制緩和で、年間休業日数24日まで短縮が可能となり、閉店時間も午後8時まで延長自由となった。

他に、1000㎡未満の店舗出店は原則自由となり、小売業界は益々競争激化の時代を迎えていた。

一方、釧路市内では今秋に北海道サティが増床してオープンすること、近年には昭和に生協の進出が計画されていた。

十條サービスセンターの営業成績も、イトーヨーカドーが進出した1982年以来、11年振りに創業以来2度目の前年割れとなっていた。

【城山支店の閉店】

1982年8月20日に城山十字街店を閉店して開店した城山支店。

11年7カ月間営業を続けたが、周辺の住宅開発が思うように進まないことから、開店以来の赤字決済は解消できず、1994年3月31日をもって閉店となった。

移動販売車を中止

移動販売車は1984年より営業を行っていたが、当時はまだ小売店過疎地域も多くあり、日常の買い物も不便な顧客に利用されていた。

しかし、コンビニの出店などから年々売上高は減少し、収益も1000万円以上の赤字状態だった。

さらに、今後の回復も見通しが立たず、車両の更新等にも多額の投資が必要なことから、1997年7月移動販売車による営業を中止した。

男子8名の従業員は、日本製紙の構内関連企業に転籍となった。

しかし、一部の地域やお年寄りだけの家庭から、なんとか続けて欲しいとの要望もあり、移動販売車より更に便利な宅配サービスを1997年10月より開始することになった。

大型店進出相次ぐ

1994年10月には、釧路町で「ニチイ」として営業を行っていた店舗を大幅に増床した「釧路サティ」が、道東地区最大のショッピングセンターとしてオープンした。

また、1995年12月には、星ケ浦地区に「ぴあざフクハラ星ケ浦店」がオープンした。

翌年4月には、フクハラ星ケ浦店の隣りに売場面積4700㎡を設けたホーマック最大の店舗「ホーマック星ケ浦店」がオープンした。

この2店舗オープンによって、星ケ浦地区に一大商業ゾーンが完成した。

1996年10月には、釧路駅前の商店街にあった百貨店「丸三鶴屋」から店舗を買い取って「丸井今井釧路店」が仮オープンした。

テナントの入退店相次ぐ

1997年7月には、十條サービスセンターの隣接地に「モスフードハンバーガー十條店」がオープン。

その他当店内では、1995年7月に大丸しぶやの営業権を移転して、ファッションハウス亜希が入店した。1996年11月には、手芸品店のもめん屋が、先代の跡を引き継いで再入店した。

1997年6月には、直営売場であったスノーピアは、不採算部門の見直しの一環として営業を中止して、ジョイパックチキンに賃貸、翌月改装後オープンした。

同年9月には、紳士服のジェントリーが経営悪化から退店した。

また、十條は空港カントリークラブのハウス内でレストラン営業を行っていたが、不採算部門からの撤退の一環として、1997年12月に退店することになった。

1998年4月にはいずやパンが退店し、直営部門として営業を引き継いだ。

同年7月には、ニシムラ食品が各地区全て札幌に集約するため退店。1999年2月には、ホーマック十條店は、星ケ浦店に集約するため退店となった。

初の人員削減実施

1998年4月からスタートする日本製紙株式会社の「第2次中期経営計画の推進」に合わせて、関連企業も収益改善対策を策定して推進することになった。

当社の業績推移は、売上高では1993年度の53億円、経常利益では1986年度の8600万円をピークに、1994年度から売上高減少と、それに伴って経常利益も赤字に転落。

1996、1997年度と2年連続1億円を超える大幅な赤字決算であった。

その間、店舗の新築計画や人員削減対策、会館の売場転用やレストランのテナント化など、不採算部門の見直し等を計画したが、バブル崩壊後の厳しい経済情勢の中で、実行する迄に至らなかった。

中期経営計画の策定に当たっては、日本製紙の策定目標であるグループの経営目標「売上高経常利益率5%以上」を目標に、収益改善対策が策定された。

中期経営計画策定の重点項目は、次の2点とした。

1. 人員の36名削減を中心に、人件費、経費の削減を図る

2. 不採算部門であるレストランのテナント化及び会館の売場転用を検討する

希望退職募集の結果、男子従業員は計画27名の減員に対し希望退職は9名、女子従業員は8名の計画に対し17名の計26名の応募があった。

その他に、日本製紙関係復職3名、定年1名を含め合計30名の減員となったが、男子の減員が少なく、又応募した年齢も計画より若い人が多く、人件費削減は計画まで至らなかった。

しかし、今回の収益改善対策によって、改善目標額1億9500万円に対して1億7400万円の削減が図られ、経常利益でも年間9000万円が計上できるベースとなった。

一方、中計の目標とした会館の売場転用については、設備投資を多額に必要とし採算性の見通しが立たないことで実施できず。

また、レストランのテナント化についても、厳しい経済情勢下で入店する業者が見つからないことなどから、売上高増加対策も実施することができなかった。

ジャスコ出店発表

1998年9月10日、大手スーパーのジャスコが、釧路市昭和の土地区画整理事業の第2工区予定地への道内第1号店となる大型ショッピングセンターの出店計画を北海道通産局に届けた。

それとともに、釧路市と商工会議所に説明を行った。説明によると、店舗名称は「ジャスコ釧路昭和ショッピングセンター」で、2000年9月の開店を予定している。

敷地面積は約15万8千㎡、鉄筋3階建て、店舗面積は5万1152㎡で、投資総額は150億円と、道内でも屈指の規模のショッピングセンターが出店することになる。

店舗構成は、ジャスコ直営店が約半分を占め、他に系列グループや専門店が入り、物販のみならず、娯楽性を重視し、ファミリー向けの映画館やボーリング場も併設される。

この出店計画に対して、地元の商業関係者からは「都心部の空洞化が加速する」と危機感を強めた。

また、「これ以上の大型店の進出は、都心部商業に決定的な打撃となる。釧路市のメーンストリートの活気がなくなることは、釧路の顔がだめになることと同じ」と話した。

十條サービスセンターにとっても、ジャスコの出店は商圏が全く一致する地域であり、今日の厳しい経済情勢の中で、大きな転換期を迎えようとしていた。

解散を発表

1998年12月16日、十條サービスセンターを1999年3月を目途に解散することが発表された。

発表に先だって、15日に行われた日本製紙の常務会において、当社の解散を承認したことに基づき、16日午前中に当社取締役会を開催して解散を確認した。

引き続き同日15時より、札幌において当社丸地幸雄社長と佐藤行信取締役(日本製紙釧路工場事務部長)、株式会社ラルズの横山清社長他が同席。

新聞、テレビ等報道関係に来年3月を目処に当社を解散して、店舗は札幌に本店を持つ株式会社ラルズに賃貸することで合意書に調印したことが発表された。

報道関係に発表した内容は、次の通りであった。

【弊社解散の件】

十條サービスセンター株式会社は、1999年3月を目途に営業を止め、その後解散することに致しました。

大正9年に日本製紙株式会社釧路工場の前身時代の配給所として出発し、昭和40年に新たに株式会社として営業を開始。

以来、釧路において皆様方に絶大なるご愛顧を頂きましたこと、心より感謝申し上げる次第であります。

当社が解散すると決断した背景には、地域に於ける大型店の出店、景気の低迷が長引き消費の減退、ひいては売上高の減少、収益の悪化が避けられなくなって参りました。

将来的にも黒字化を見込むことが非常に難しい状況になると判断し、この度の決定をみた所であります。

なお、当社は解散致しますが、従業員、パートタイマー、テナント、地域の皆様方には出来るだけご迷惑を最小限に抑えるべく当社の店舗を改造し、同じCGCグループの株式会社ラルズに店舗を賃貸。

従業員、パートタイマーの採用、テナントの引受けをお願いし、本日は両者で出店基本合意書に調印した所であります。

今後、実務的に鋭意進めて参りますが、関係各位につきましては、十條サービスセンター株式会社と株式会社ラルズの両者は誠意をもって対処していく所存でございます。

何卒、ご協力頂きますようお願い申し上げます。

解散発表に衝撃

今回の解散については、早くは5月頃からその噂が流れ、7月そして9月頃まで解散の日付まで付けられて、噂は立っては消える状態が続いていた。

従業員やテナント、取引先などは非常に不安な状態での営業を行っていたが、解散の発表を受けて「やっぱり本当だったのか!」と大きな衝撃が走った。

発表されてからは、地元新聞社への説明や部長会、従業員代表、テナントへの説明、閉店後の8時20分からは全従業員への説明などが行われた。

一同にして、大きな驚きとショック、先行きへの不安など混乱状態となった。

この時期の解散発表については、年末商戦で一番売上高が期待出来る時に何故急に発表しなければならないのか疑問が持たれた。

このことについては、十條サービスセンターが1998年度末で解散手続きに入ることが大前提で決定していたことが背景にあった。

テナントの営業停止期間を少しでも短縮するために、新店舗が1999年4月、遅くとも5月にオープンさせる必要があった。

さらに、大店法の手続きが最低4ケ月必要であることから、急遼12月の発表となった。

閉店セール

営業関係については、食料品・衣料品・文化用品の直営部門は11年2月末で営業を止め、テナントは3月に店舗改装工事に支障のない範囲で仮営業が行われた。

12月16日に解散を発表以来、在庫が多くなると予想される衣料品・文化用品等の仕入れを停止し、正月明け5日より閉店セールを行った。

しかし、殆どの商品が売れてしまい、2月に入って食料品の閉店セールと共に、問屋筋、取引先の多大な協力を頂き、販売委託商品の扱いで営業を続けた。

当初、従業員の動揺に伴って営業も正常に行えるか危惧された。

しかし、「十條サービスセンターの名に恥じないように、最後まで立派に営業を終わらせよう!」と、全従業員の協力によって、大きな混乱もなく無事に営業を終えた。

最後の営業日2月28日には、開店前に全員集会を開催。湯佐常務取締役より、「最後まで立派に終わらせよう!」として開店した。

この日は、NHK「クローズアップ現代」のリストラに関する報道番組制作として、一日中店内でカメラが廻され、来店した顧客も閉店を惜しんでいた。

店内は格安の商品を求めて大盛況で、午後4時頃には殆どの商品がなくなり、陳列棚は空っぽの状態。

それでも、長年親しんだ十條サービスセンターの閉店を惜しむ顧客は止むことがなく、店内を名残惜しそうに眺めながら散策する人で一杯だった。

午後8時の閉店の時間になり蛍の光が店内に流れる中、従業員には涙をする人も見られ、互いに手を取り合い閉店を惜しんでいた。

そして、出入り口には取材のカメラが廻る中、シャッターが静かに降ろされた――。

改装工事はじまる

道東ラルズから2億円の建設協力金を基に、2月中旬より新館裏手にあった商品検収事務所兼バックヤードとして利用されたプレハブ倉庫の解体撤去と同時に新ヤードの増築工事が始められた。

また、昨年9月に閉鎖された十條病院が解体され、跡地は駐車場として生まれ変わった。

3月に入って、新館のテナントは本館に移動して仮営業を行う一方、新館1、2階の改装工事が本格的に進められた。

2階に位置したニュー十條会館も、結婚式場としての想い出を残し、また地域の各種催しの場として利用されてきたが、今回売場拡張のため取り壊し改装となった。

4月には、昭和70年に新築され、一時期中央に「クルスの泉」を有し、店内憩いの場として愛されたハウジング館が、駐車場拡張のため解体撤去された。

3月中テナントの仮営業が行われた本館の改装工事も行われ、4月10日にはすべての工事が完了、4月16日オープンの準備は整った。

今回の改装工事は、店舗の老朽化も進んでおり、工期も約2ヶ月間と短いため工事担当者の苦労も多く、工事費用も建設協力金の他に約1億円強を要した。

従業員は、2月一杯で道東ラルズによる採用希望者の面談も終え、その結果正規従業員は62名中約半数の29名が採用内諾となった。

また、パートタイマーについては、121名中約6割の方が採用となった。

テナントについては、佐藤スポーツが独立開店、マツムラが会社都合、遊技場が釧路より撤退でそれぞれ退店することになった。

4月以降の店舗運営は、7月一杯まで当社とビックハウス、ケンタッキー、びっくりドンキー、モスバーガーの各テナントと賃貸借契約を継続。

34年の歴史に幕

8月初めに十條サービスセンターの店舗を日本製紙に約6億円強で売却し、その段階で賃貸借契約も切替を行った。

一方、解散手続きは7月迄に売掛金等の債権を出来るだけ回収すると共に、土地や有価証券等は外部に売却することで進められた。

会社は8月4日の臨時株主総会において解散を決議、沢井常務取締役が清算人となり、残された債権の回収や財産の処分等を行うことになった。

そして、1999年10月末日目途に、会社の解散・清算結了の登記や、裁判所、釧路支庁、釧路市、税務署、社会保険事務所等の各官庁に解散・清算の届け出を完了させる運びとなった。

十條サービスセンターの最終決算については、1998年度末で累積損失が約5億5千万円ほど有し、1999年度に資産の売却損等を含めて2億5千万円ほどの損失が見込まれた。

日本製紙の子会社整理損として処理される金額は、約8億円程度となった。

ここに、34年間に渡って地域の人々に愛され、生活に寄り添い続けた「十條サービスセンター」は、完全に幕を降ろしたのである――。

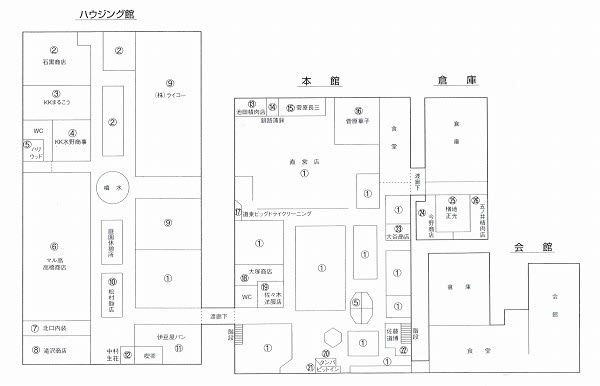

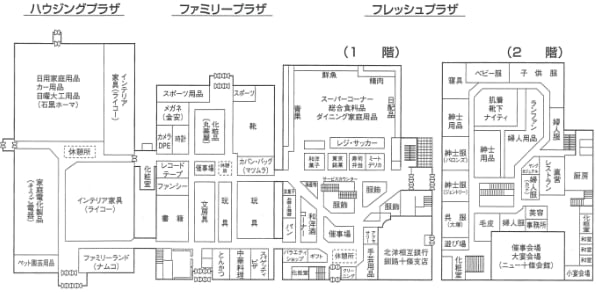

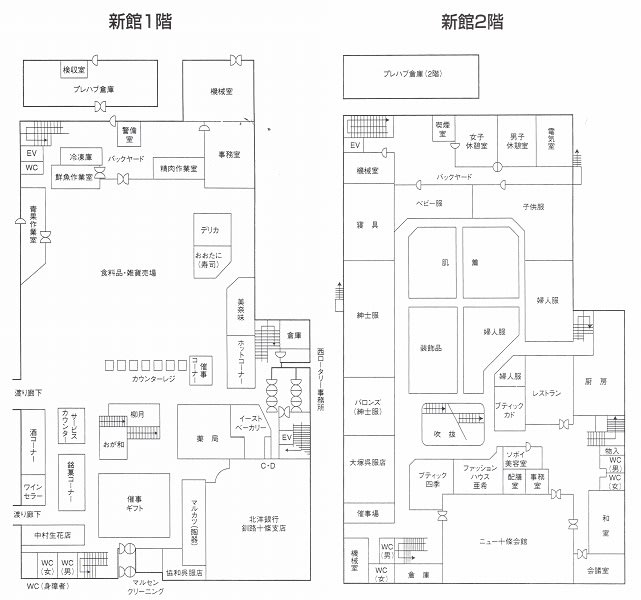

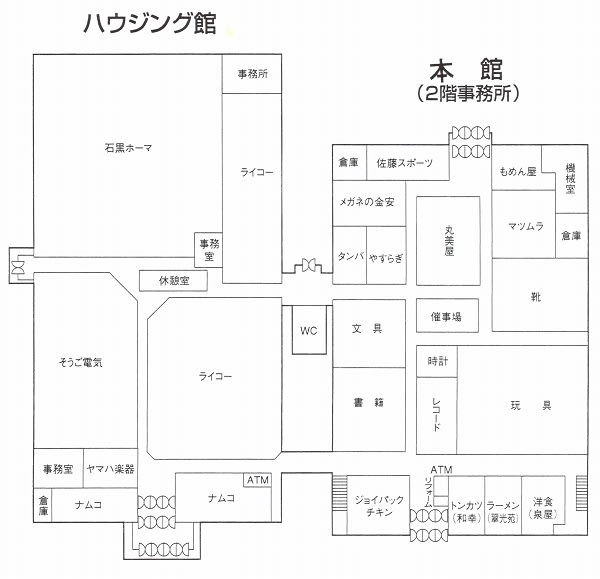

十條サービスセンターのフロア構成

新館1階の菓子コーナーは1985年6月まで宮地菓子店が営業していましたが、1986年11月から柳月に変わっています。

私が記憶に残っている新館の店内配置は、大体下記のような感じでした。

なお、途中からハウジングプラザはハウジング館に、ファミリープラザが本館、フレッシュプラザが新館に名称が変更になっています。

私が十條を利用していた頃は、ハウジング館のペット園芸用品店のコーナーゲームセンターになっていました。

下図では、レコード店と時計店が私の知らない場所にあり、1999年2月に退店した石黒ホーマがまだあるので、1998年頃のものと思われます。

十條サービスセンターの袋・包装

【ビニール袋・紙袋】

【紙袋】

【包装紙】

【ブックカバー】

十條サービスセンターのテーマ

店内に流れていたお店のテーマソング。歌い手は女性で、聞くと楽しく優しい気持ちになる歌声とメロディでした。

ここは幸せの陽だまり

ほら 微笑が行き交って

みんなの広場 暮らしの広場

十條サービスセンター

愛情いっぱい幸せショッピング

十條サービスセンター

今日も元気で張り切って

はんはん 弾んでる賑やかな

みんなの広場 暮らしの広場

十條サービスセンター

愛情いっぱい幸せショッピング

十條サービスセンター

ゆっくりのんびりお買い物

きて 3つの館をね

みんなの広場 暮らしの広場

十條サービスセンター

愛情いっぱい幸せショッピング

十條サービスセンター

【歌声入り動画】

テーマソングのレコードは現存していないようですが、Youtubeにご自分で歌を吹き込んだ動画をアップしてくれた方がいます。

在りし日の風景

編集後記

”ソウルフード”という言葉がありますが、自分にとって十條サービスセンターは、まさに”ソウルデパート”でした。

物心がつく前からあった地域に根付いたローカルショップで、釧路市民の生活や人生に寄り添い続け、人生の母親のような存在だったといえます。

館内に流れていた十條のテーマソングに“愛情いっぱい幸せショッピング”という歌詞がありましたが、お店の雰囲気はまさにそんな感じでした。

【たくさんの思い出】

十條は自分が生まれた時からあって、就職で釧路を離れるまで営業していたので、たくさんの思い出があります。

家族で泉屋に食べに行ったり、遠足のお菓子やミニ四駆、CDラジカセ、アイスホッケーの道具、月刊誌や週刊誌など色々なものを十條で購入。

友だちの誕生日に十條の文具コーナーでエスパークスの文具を買ったり、学校帰りにゲーセンでみんなでお金を出し合ってクイズゲームをクリアしたり。

そして、クリスマスプレゼントを買ってもらう時はいつも十條でした。

十條のすぐ近くにある新釧路川で花火大会が開催される日は、駐車場が縁日の屋台になり、花火大会に楽しい彩りを加えてくれました。

【ちびっこ漫画コンクール】

そして、何よりも思い出深いのは、年に1度店内で開催されていた「ちびっこ漫画コンクール」。

A3の画用紙に絵を描いて十條の事務所に持っていくと、コンクールの時期になると受賞した賞の名前とともに店内に一斉に貼り出されました。

このコンクールに小2から中1まで毎年、絵を出展していて、大賞にあたる北海道新聞社賞を1回、優秀賞にあたる釧路新聞社賞を1回、佳作を2回受賞。

ニュー十條会館でコンクール入賞の賞状と商品をもらったのも、誇らしい思い出です。

ニュー十条会館では、スーパー戦隊のヒーローショー(電撃戦隊チェンジマンだったような…)を見た記憶もあります。

【心の中に生き続ける】

十條にはいつまでも営業し続けてほしかったですが、私が就職で離釧した翌年の春に倒産。

まるで、私が成人になり、釧路を離れたことを見届けてからその生涯を終えたようで、余計に悲しい気持ちになります。

しかし、34年に渡って釧路市民に愛され、生活に寄り添い続けた「十條サービスセンター」の思い出は、いつまでも心の中に残っていくことでしょう――。

【出典】「ご愛顧頂いたショッピングセンタ-34年間の歴史/十條サービスセンター」

「道東戦後40年史」「釧路新聞」