■灰田勝彦

ハワイアンやヨーデル、流行歌で第二次世界大戦前後に一世を風靡し、また、映画俳優としても華々しく活躍した。

昭和11年(1936年)に立教大学を卒業して、兄晴彦が所属する日本ビクターと正式に専属契約を結び、「ハワイのセレナーデ」でデビューした。

日米開戦後は、昭和17年「マニラの街角で」「ジャワのマンゴ売り」「新雪」「鈴懸の径」と戦時中にもかかわらず、絶大な人気を得ることとなる。

しかし甘く切ない歌声は、「感傷的で好ましくない」と軍部から睨まれる。

昭和20年(1945年)、傷病兵として復員した灰田は、芸名であった勝彦の名を本名にした。人気はさらに上昇し、リバイバルヒット「新雪」「燦めく星座」をはじめ、「紫のタンゴ」「東京の屋根の下」とレコードの大ヒットが続く。昭和21年、高峰と日劇で公演した『ハワイの花』は、連日超満員の観客動員を果たし、まさに絶頂期を迎えるのであった。

□ 東京の屋根の下 1949年(昭和24年)

□ アルプスの牧場 1951年(昭和26年)

□ 野球小僧 1951年(昭和26年)

「立教出身者で固めよう」と自身が企画した映画『歌う野球小僧』は、上原謙、笠置シズ子らの共演により成功し、大ヒットした主題歌「野球小僧」は野球好きな灰田のテーマソングともなった。

■笠置シヅ子

笠置シヅ子(1914年(大正3年)8月25日 - 1985年(昭和60年)3月30日)さんは、戦後、「ブギの女王」として一世を風靡した。

1938年(昭和13年)「帝国劇場」で旗揚げした「松竹樂劇団」に参加。

服部良一と出会う。のち服部と組んでジャズ歌手として売り出すが、派手な身振りが警視庁ににらまれ、1939年(昭和14年)、丸の内の劇場への出演を禁じられる。

日中戦争から第二次世界大戦中は活躍の場が限られシヅ子はその専用楽団を率いて巡業や慰問に活躍した。

1945年(昭和20年)11月、再開場した日本劇場の最初のショーから出演し、1947年(昭和22年)の日劇のショー『踊る漫画祭・浦島再び龍宮へ行く』で歌った、服部良一作曲(シヅ子の歌曲のほとんどを手がけた)の『東京ブギウギ』が大ヒットした。以後『大阪ブギウギ』や『買物ブギ』など一連のブギものをヒットさせ、「ブギの女王」と呼ばれる。

□ 東京ブギウギ 1947年(昭和22年)

□ 買物ブギー 1950年(昭和25年)

■ 菊池章子

菊池章子(きくち あきこ、1924年1月28日 - 2002年4月7日[1])は、東京市(現東京都)出身の歌手である。

1939年(昭和14年)コロムビアのテストを受け、一度でパスし専属になった。

戦後、テイチク移籍後の1947年(昭和22年)には「星の流れに」が大ヒット。

そして1954年(昭和29年)には、息子が乗っていると信じ、引揚船を待ち続ける母の姿を歌った「岸壁の母」が100万枚の大ヒットを記録した。

□ 岸壁の母 1954年(昭和29年)

この歌には実在のモデルがいる。

モデルとなった端野いせは昭和5年頃夫と娘を相次いで亡くした。

そんな時家主で資産家であった橋本家から新二を養子にもらった。

新二は立教大学に入学するも軍人を志し昭和19年満州国に渡り、同年ソ連軍の攻撃を受けて行方不明となった。

終戦後、いせは東京都大森に居住しながら新二の生存と復員を信じて昭和25年(1950年)1月の引揚船初入港から以後6年間、ソ連ナホトカ港からの引揚船が入港する度に舞鶴の岸壁に立つ。

昭和29年(1954年)9月には厚生省の死亡理由認定書が発行され、昭和31年には東京都知事が昭和20年(1945年)8月15日牡丹江にて戦死との戦死告知書(舞鶴引揚記念館に保存)を発行。

しかしながら、帰還を待たれていた子・新二(1926年 - )は戦後も生存していたとされる。

それが明らかになったのは、母の没後、平成12年(2000年)8月のことであった

■久保幸江

1924年台湾に生まれ、1946年日本に引き揚げた後、翌1947年、日本コロムビア社の新人歌手募集の新聞広告を見て応募、1500人の応募者の中から合格した。

1949年、「トンコ節」として久保と楠木繁夫のデュエットとして発売させた。当初はさっぱり売れなかったが、都内、地方を問わずあらゆる営業先のステージで幾度となく一人で歌いまくったため、じわじわと売上が伸び、翌1950年、新人歌手加藤雅夫と共に吹き込んだ新しい「トンコ節」が彼女の運命を決定づけるほどの大ヒット曲となった。

以後「ヤットン節」、「パチンコ人生」、コミックソング「旅は楽しいシュッポッポ」などヒット曲を放ったが、1955年、日本舞踊に転向を理由にコロムビアを退職した。

その後はビクターへ移籍したがヒットに恵まれず、1960年に外交官と結婚し引退した。

□ トンコ節 1949年(昭和24年)

□ ヤットン節 1952年(昭和27年)

■宮城まり子

この方は、社会福祉施設「ねむの木学園」の園長としての方が有名ではないでしょうか。

小学校5年の時、父親が事業で失敗、母親が病死する。

そのため小学校卒業と同時に、兄と共に吉本興業に入り、歌謡曲を歌うようになった。

1950年デビューし、1953年「毒消しゃいらんかね」がヒットし一躍有名になった。

1955年「ガード下の靴みがき」が大ヒット。

1968年に肢体不自由児の社会福祉施設「ねむの木学園」を設立。この頃より、タレント活動は事実上引退状態となる。

2012年11月、銀座ヤマハホールでシャンソンを歌い、歌手活動を30年ぶりに再開する。

□ 毒消しゃいらんかね 1953年(昭和28年)

□ ガード下の靴みがき 1955年(昭和30年)

■暁テル子

東京・浅草生まれ。

SSK(松竹少女歌劇団)出身。

1933年(昭和8年)子役でデビュー。古川ロッパ一座や東宝、松竹の舞台で活躍。

1949年(昭和24年)2月、ビクターレコードから「南の恋唄」、「これがブギウギ」でデビュー。

これを作曲した“村雨まさを”は、服部良一のペンネームである。

1951年(昭和26年)発売の「ミネソタの卵売り」「東京シューシャインボーイ」は代表的ヒット曲になった。

また、ダンスで鍛えたプロポーションと底抜けの明るさで、ミュージカルコメディを初めとする劇映画でも活躍。

1957年(昭和32年)からは、NHKの「ジェスチャー」に出演するなど、テレビでも人気を博した。

1958年(昭和33年)胸を患い引退。

1962年(昭和37年)心臓麻痺により41歳の若さで死去。

□ 東京シューシャイン・ボーイ/ミネソタの卵売り 1951年(昭和26年)

■江利チエミ

父がマネージャー、長兄が付き人という3人4脚での芸能活動が、1949年(昭和24年)、12歳のころからスタートすることになった。

1952年(昭和27年)「テネシーワルツ/家へおいでよ」でレコードデビューを果たす。そのときチエミは15歳だった。

美空ひばり・雪村いづみとともに「三人娘」と呼ばれ、一世を風靡。『ジャンケン娘』(1955年)などの一連の映画で共演。

映画の『サザエさん』シリーズ(1956年から全10作が作られた)もヒット。後にテレビドラマ(1965年 - 1967年)、舞台化もされ生涯の当たり役となる。

1959年(昭和34年)、ゲスト出演した東映映画での共演が縁で高倉健と結婚。

しかしチエミの義姉(異父姉)による横領事件などがあって、高倉に迷惑をかけてはならない、と1971年(昭和46年)にチエミ側から高倉に離婚を申し出て離婚。

その後復帰し歌手、女優、TV出演と活躍したが、1982年45歳の若さで急逝した。

□ テネシー・ワルツ 1952年(昭和27年)

□ ウスクダラ(トルコ民謡) 1954年(昭和29年)

■高英男

日本におけるシャンソン音楽普及の第一人者であり、フランス国内でも活躍。

独自のムードを醸し出す歌手・俳優として知られた。

□ 雪の降る町を 1953年(昭和28年)

■高田浩吉

『歌う映画スター』第1号といわれる日本の俳優、歌手。

松竹を代表する時代劇スター。

「鞍馬天狗」、「伝七捕り物帳」等多数の映画、テレビに出演している。

1926年に松竹京都撮影所に入社。長谷川一夫、坂東好太郎とともに「松竹下加茂三羽烏」と呼ばれる。

1935年に「大江戸出世小唄」でポリドール・レコードから歌手デビューし大ヒットとなった。

しかし戦争をはさみ中断、1953年「伊豆の佐太郎」でレコード界に再び登場し活躍した。

女優の高田美和は次女。俳優の大浦龍宇一は孫。

□ 伊豆の佐太郎 1953年(昭和28年)

□ 白鷺三味線 1954年(昭和29年)

■高峰秀子

1929年(昭和4年)に松竹蒲田撮影所で子役デビューし、天才子役スターとして活躍。

その後東宝、新東宝を経てフリーとなる。

木下惠介、成瀬巳喜男監督作品に常連出演したほか、小津安二郎、豊田四郎、稲垣浩、五所平之助など日本映画界を彩る巨匠監督の名作に数多く出演した。

1979年(昭和54年)に女優を引退し、その後はエッセイストとして活動。

2010年に86歳でお亡くなりになっています。

□ 銀座カンカン娘 1949年(昭和24年)

1949年(昭和24年)公開の『銀座カンカン娘』の主題歌。

自身も出演し公開前に発売されたレコードは42万枚もの売上げを記録して大ヒットした。

■三浦洸一

持ち歌は文芸を題材にして書かれた曲いわゆる「文芸歌謡」が多い。

歌唱法が実直であり、社歌や自治体制作の音頭など委託制作盤も多数吹き込んでいる。

東洋音楽学校(現:東京音楽大学)声楽科卒業後、1952年に日本ビクターレコードに入社。

1953年5月、『さすらいの恋唄』でデビュー、同年9月に出した『落葉しぐれ』が大ヒットとなり一躍注目を集めた。

□ 落葉しぐれ 1953年(昭和28年)

□ 弁天小僧 1955年(昭和30年)

□ 東京の人 1956年(昭和31年)

□ 踊子 1957年(昭和32年)

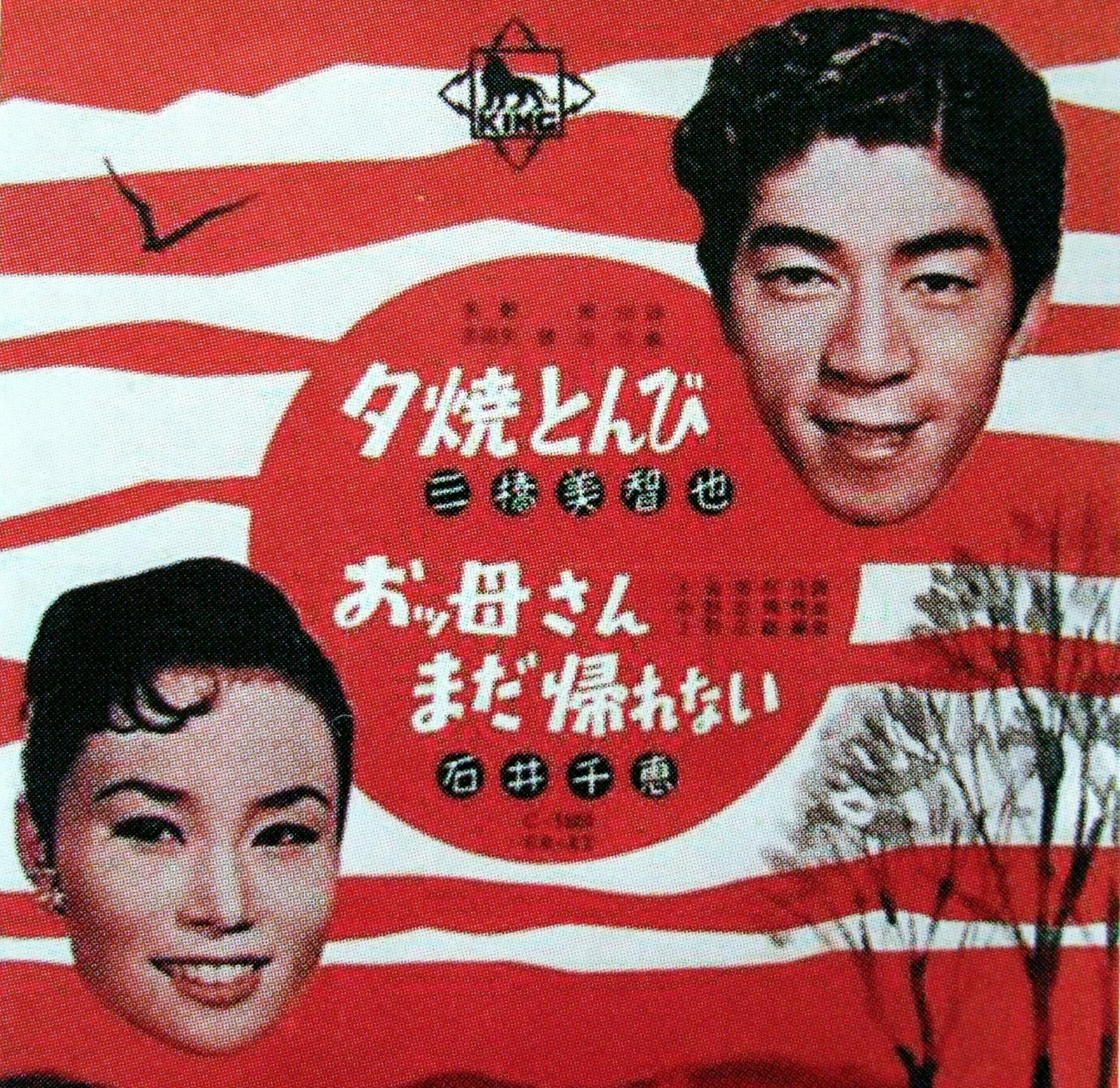

■三橋美智也

1953年キングレコードの専属歌手として契約。

翌1954年に「酒の苦さよ」でデビュー。

1955年に「おんな船頭唄」が大ヒットし、たちまち人気歌手の仲間入りを果たす。

その後も昭和30年代には「あの娘が泣いてる波止場」「リンゴ村から」「哀愁列車」「母恋吹雪」「おさらば東京」「夕焼けとんび」「古城」「達者でナ」「星屑の町」などの歌謡曲、

「北海盆唄」「花笠音頭」「ソーラン節」「津軽じょんから節」「炭鉱節」「黒田節」などの民謡がミリオンセラーとなり、1983年には日本の歌手として史上初めてレコードのプレス枚数が1億枚を突破する記録を打ち立てた。

生涯のレコード売上は1億600万枚であるが、オリコン発足前のため、売上枚数などの正確な記録は残っていない。

□ おんな船頭唄 1955年(昭和30年)

□ あの娘が泣いてる波止場 1955年(昭和30年)

□ リンゴ村から 1956年(昭和31年)

□ 哀愁列車 1956年(昭和31年)

□ あゝ新撰組 1955年(昭和30年)

□ 島の船唄 1955年(昭和30年)

□ 一本刀土俵入り 1957年(昭和32年)

□ おさげと花と地蔵さんと 1957年(昭和32年

□ 夕焼とんび 1958年(昭和33年)

夕焼け空が まっかっか

とんびがぐるりと 輪をかいた

ホーイノホイ

そこから東京が 見えるかい

見えたらここまで 降りて来な

火傷をせぬうち

早ッコヨ ホーイホイ

□ 赤い夕陽の故郷 1958年(昭和33年)

□ 古城 1959年(昭和34年)

□ 快傑ハリマオの歌 1960年(昭和35年)

1960年4月5日 - 1961年6月27日まで日本テレビ系ほかで放送されていた日本のテレビ映画である。

第1話 - 5話のみ試験的にカラーで制作された、日本初のカラーテレビ映画でもある。

また、第3部では、タイ、香港、カンボジアのアンコールワットでロケを行い日本のテレビ史上初の海外ロケとなった。

まっかな太陽燃えている

果てない南の大空に

とどろきわたる雄叫びは

正しい者に味方する

ハリマオ ハリマオ

ぼくらのハリマオ

今も鮮明に覚えています、この歌詞。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます