平成6年

登山口(0:40)岩殿山(1.:15)浅利(1:00)登山口→(休憩含まず)

高月橋を渡って直ぐ左の空き地に車を置き坂道を登って行くと「ヤー、いらっしゃい」

70歳位と見られるお爺さんが声を掛けて来た。思いも掛けぬ歓待だ

気を良くしルンルン気分で行くと20分ほどで丸山公園に着いた

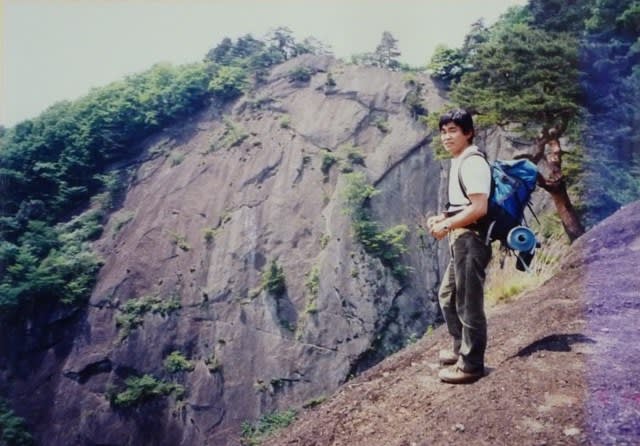

頭上には大岩壁が迫り、その脇を巧みに付けられた石段が上へ上へと伸びている

ここで今度は熊蜂の有り難くない出迎えを受けた

1~2分ほど蜂の求愛を受けるはめになったが「私は花じゃない」と言った言葉が

通じたのか、その内 諦めて何処かへ姿を消した

雄さんが「たかの赤い服を花と間違えたのだろう」と笑っていた

尚も続く急登を登りきると築坂峠と岩殿山の分岐に差し掛かり

先ずは武田家の家臣である小山田信茂の居城が有った岩殿山に歩を向けた

(略)

展望広場の南側、すなわち大岩壁の上に立つと眼下に蛇行して流れる桂川

その向こうに大月市街、その上には春霞に消されそうな道志の山々が広がる

空気が澄んでいれば富士山がその美しい姿を見せるはずなのだが

今日は残念ながらその姿は無い

此処には本丸が置かれていたそうだが時は戦国時代、敵に対する緊張感は常に有ったで

あろうが雄さんが毎朝、庭に出て緑を眺めている様に、やはり四季折々の景色の中に

安らぎを見出していた時間も有ったのではないだろうか

一段下がった北側の広場はこの山上では一番広い場所で馬の訓練がされていたとされるが

見た所、一走りも出来ない80坪あるかないかと言った感じなのだ

(略)

「一番大切な生活用水は50m下の亀ヶ池

敵側にしてもこの急坂では登ったはいいが疲れ果てて闘う気力を失うよね」と言う私に

「城の周囲を取り囲んで持久戦に持って行けば何れは食料も尽きて

ついには白旗を挙げる事になる」と雄さん 成るほど、その手も有るんだ

山城の一長一短を学習した想いだった

賑やかだった山城跡を後に再び分岐に戻り岩殿山の山腹を巻きながら築坂峠に向かう

この道が戦いに敗れた小山田茂信やその家臣、奥方たちが逃げた道なんですってと

雄さんに説明をすると歴史に明るい雄さんが、その相手は多分、織田軍だろうと言い

頭にインプットされた歴史書を紐解きその興亡を語ってくれた

遠い時代に想いを馳せながら戻った築坂峠は大手口に供えられた空堀で

城への入口でも有ったと言う、それを裏付ける様に大月方面に細い山道が下っていた

(略)

稜線が痩せて来て左手がスッポリ切れた所が第一の岩場で、此処を越えると第二の岩場

幅30~40㎝の道を手摺に掴まって5mほどトラバースし7mのルンゼ状の岩を

鎖で攀じ登る

(略)

ここは武田氏滅亡の哀史を秘める「稚児落し」だ

目の前に広がる岩壁を前にお互い「ワーッ」と言っただけで次の言葉が出て来ない

100mは切れ落ちているだろか 足が竦み胸が締め付けられる思いだ

ここを敗走した小山田信茂一行は胸に抱いた乳飲み子の泣き声を

追っ手に聞かれるのを恐れ泣く泣く谷に投げ落とし

母親もその後を追ったと言う悲劇の舞台がここなのだ

(略)

ここは大声を出すと岩壁に反響して大人数が声を出している様に聞こえるため

「呼ばわり谷」とも言うそうだ

その声が何故か寂しく耳に響くのは私だけだろうか

(略)

霞がなければ絶好の展望台でも有るこの岩

今日は御正体山、三つ峠山などが限度でそれも暖かい気候に災いされて霞んで見える

そうした淡い景色の中に谷底を埋め尽くす新緑が艶めかしく輝いていた

(略)

浅利集落に降り立った場所に幹回り4mを越える松の大樹が目に止まった

通りがかったお爺さんが「お疲れ様」と挨拶をして通り過ぎるのを

「この松が御座松ですか?」と尋ねると簡単な説明と少し下った場所にある千本松を

教えてくれた。 「いらっしゃい」から始まって「お疲れ様」で終わった今回は

素朴な暖かい山里の人情に触れた微笑ましい山行となった

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

ドンマイ・ドンマイ さぁ起きあがれ!

ドンマイ・ドンマイ さぁ起きあがれ!

イヤー

イヤー