以前にも一度このブログで紹介した書籍(2012年6月)だが、再び違う観点から書評を試みたい。北九州市の生活保護行政のあり方は国の「モデル」とされていたが、実態は保護を受けられなかったために餓死者が出るほどひどいものであり、「水際作戦」と呼ばれるような違法な手段によって成り立っていた。今回はそのやり口と背景について焦点を当てる。

一つの事例として、水際作戦によって8年間もDVの継続・生活困窮状態に置かれたある母子世帯を見てみる。

北九州市のある女性は次男が生まれるために仕事ができなくなり、困窮状態に陥ったために同市の福祉事務所を訪れた。対応した面接主査は、「前夫から養育費をもらったら」と申請書を渡さなかった。女性は前夫からのDVの被害に遭っており、とてもそのようなことができる状況ではない。性的なDVも加わり妊娠出産は絶えず、生活状況は悪くなるばかり。

その後女性は数年に渡り何度も福祉事務所を訪れるが、「子どもを預ければ働けるだろう」「養育費をもらいなさい」「自分の好きに子どもを生んだんだろう」「親戚を頼りなさい」と面接主査は申請を受け付けようとしない。電話も止まり、家賃滞納で市営住宅を追い出されるという生存が危うい状態になっているのにも関わらず申請に行くと面接主査は同じ言葉を繰り返す。

八幡生活と健康を守る会の事務局長に面接に同席してもらったところ、面接主査の態度が一変し最初の申請から8年後にようやく生活保護の申請をすることができた。しかし、事務所は女性を保護開始後すぐに呼び出し、「辞退届けを書いてもらわないと保護費は出ないし、書かなくても保護は来月切れるから」と保護費給付と引き換えに辞退届けの提出を強要した。結果的に再度申請同行してもらったところ即日申請が受け付けられ、女性は生活保護を受けながら7人の子どもを育てている。

この事例のように、無理やりな就労指導や当事者の状況を鑑みない扶養強要、辞退届けを保護費と引き換えに書かせるといった様々な手段を用いて面接主査やケースワーカーは生活保護申請をなんとか辞めさせようとする。いわゆる「水際作戦」である。

面接同行者がいればすんなり認められることが多いが、ひどい場合には申請者を完全に無視するなどの面接放棄に出るケースもある。なぜこのようなことが蔓延しているのか。面接主査やケースワーカーの考え方だけの問題ではなく、そのような行動や考え方をさせてしまう制度に大きな問題がある。

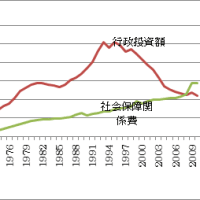

まず、数値目標やノルマが課されていたということがある。そもそも生活保護費が市全体で300億円を超えてはならないという「300億円ルール」が存在していた。予算を人の命より優先させる、あってはならないルールだが実際に北九州市の保護費は91年以降300億円に満たない程度の金額でずっと推移している。

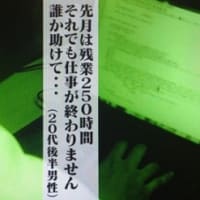

これを達成するために福祉事務所では具体的な数値目標が課されており、例えばある年には相談件数1022件と見積りながら、そのうち申請書交付184件、保護開始175件という申請率わずか18%の具体的目標が存在していた。また、一人のケースワーカーにつき3~5件を「自立重点ケース」として廃止する、というノルマがあったり、月ごとに各福祉事務所の申請率や開廃差(開始見込み件数から廃止目標件数を引いたもの。値がマイナスになることを目指す)を発表して事務所同士を競わせるといったことが行われていた。その他にも、通称「廃止への阿弥陀くじ」と呼ばれる保護廃止のためのマニュアルが作成されており、前述の面接主査の対応はこれにのっとったものであった。

これらを実際に行うためには福祉事務所の職員の協力が不可欠である。ここで重要なのは生活保護受給件数を減らす(増やさない)ほど高く評価されるという人事のあり方である。それが面接主査制度で、以前はベテランケースワーカーが行っていた窓口での申請受付業務を、昇任試験をパスしたばかりの若手職員が一挙に行うことになったのである。これは、生活保護申請を少なくし保護廃止を多くするほど、自らの昇進につながるという制度であり、そのために面接主査は自身で水際作戦を行ったり、部下に圧力をかけたりして目標を達成しようとする。そして福祉事務所の人事評価権を握る監査指導課は、厚労省の官僚の天下り先であった。国の監査・指導のもと、北九州市は違法な生活保護行政を行ってきたのである。

実際に厚労省は北九州市の生活保護行政を「保護運用のモデルケース」として高く評価し、全国に広めようとしてきた。著者が述べているように、これは「あの人たち」の問題ではなく「われわれ」の問題である。現在、不正受給をなくすための「適正化」が各地で強化されつつある。実際には「不正受給」とされているケースの中でも行政の怠慢やケースワーカーの知識不足、説明不足によるものが多くを占めている可能性が高く、きちんとした生活保護行政が行われているのか、監視の目を向けていく必要がある。この本は、その一歩目として生活保護行政の実態に迫ることができる良書である。

____________________________________________________

○NPO法人POSSEとは

POSSEは若者の労働・貧困問題に取り組むNPO法人です。2006年に設立し、現在は東京・京都・仙台の全国3か所に事務所を構えています。会員は 約250人で、10~20代の学生・社会人を中心に運営中。活動内容は幅広く、年間約400件におよぶ労働相談への対応のほか、調査活動、被災地での復興支援、政策研究、生活困窮に関する生活相談などに取り組んでいます。活動の内容についてもっと詳しく知りたい方はPOSSEのHPにて色々と紹介していますのでぜひご覧ください。

http://www.npoposse.jp/

また、仙台で行っている復興支援活動のためにご寄付を受け付けております。皆様のご協力よろしくお願いいたします。

http://www.npoposse.jp/kifu/kifu.html

____________________________________________________

○NPO法人POSSE

所在地:東京都世田谷区北沢4-17-15ローゼンハイム下北沢201号

TEL:03-6699-9359

FAX:03-6699-9374

E-mail:info@npoposse.jp

HP:http://www.npoposse.jp/

○NPO法人POSSE 京都支部(京都POSSE)

所在地:京都市東山区花見小路通古門前上る巽町450番地 東山いきいき市民活動センター内

TEL:075-541-9760

FAX:075-541-9761

E-mail:kyoto@npoposse.jp

Blog:http://blog.goo.ne.jp/kyotoposse