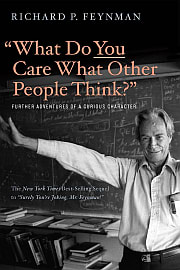

「What Do You Care What Other People Think? (2018)」(Kindle版)

内容紹介:

The book was prepared as Feynman struggled with liposarcoma, a rare form of cancer from which he died. The book is the last of his autobiographical works.

The first section presents a series of humorous stories from different periods of his life, while the second chronicles his involvement on the Rogers Commission investigating the Space Shuttle Challenger disaster. In one chapter, he describes an impromptu experiment in which he showed how the O-rings in the shuttle's rocket boosters could have failed due to cold temperatures on the morning of the launch. Later, this failure was determined to be the primary cause of the shuttle's destruction. This section of the book was dramatized in a television movie by BBC/Science Channel titled The Challenger Disaster. (YouTube Video)

The book is much more loosely organized than the earlier Surely You're Joking, Mr. Feynman! It contains short stories, letters, photographs, and a few of the sketches that Feynman created in later life when he had learned to draw from an artist friend, Jirayr Zorthian.

Of note is the story of his first wife, Arline, who had been diagnosed with tuberculosis before their marriage. The title of the book is taken from a question she often put to him when he seemed preoccupied with the opinions of his colleagues about his work, thereby echoing his own earlier words to her. She died while Feynman was working on the Manhattan Project.

The book concludes with a section titled "The Value of Science", an address Feynman gave at the 1955 autumn meeting of the National Academy of Sciences.

2018年2月6日刊行、286ページ。初版は1988年10月刊行。(ファインマン先生が亡くなって8カ月後)

著者について:

Richard P. Feynman (1918-1988): Wikipedia ウィキペディア

Winner of the Nobel Prize in physics, thrived on outrageous adventures. In this lively work that can shatter the stereotype of the stuffy scientist (Detroit Free Press), Feynman recounts his experiences trading ideas on atomic physics with Einstein and cracking the uncrackable safes guarding the most deeply held nuclear secrets and much more of an eyebrow-raising nature. In his stories, Feynman's life shines through in all its eccentric glory a combustible mixture of high intelligence, unlimited curiosity, and raging chutzpah.

理数系書籍のレビュー記事は本書で473冊目。(物理学者による自伝だから理系本としておく。)

英語版をAudibleで

2018年に「ご冗談でしょう、ファインマンさん」と「困ります、ファインマンさん」の原書はセンスのよい装丁で刊行されたので2冊揃えて購入した。せっかく買ったのだから読まなければもったいない。「ご冗談でしょう、~」のほうだけ購入直後に読んで紹介記事を書いていたのだが、「困ります、~」のほうは、それ以来手をつけていなかった。

今年もそろそろファインマン先生の誕生日(5月11日)が近づいている。後で説明するが、この2冊目の自伝はとても意義深い本だから誕生日までには読んで紹介しておきたい。

とはいえ、本業の仕事がますます忙しくなってきたのと、毎日のデスクワークで目が疲れて平日はなかなか読書をすることができない。たまたまこれら2冊がAudibleの会員定額聴き放題の対象になっていたので、2冊目はAudibleの朗読で耳から読書をすることにした。結局「困ります、~」を聴いてから「ご冗談でしょう、~」のほうも聴いてみた。

本書の構成

困ります、ファインマンさん (岩波現代文庫):

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』につづく、ノーベル賞物理学者の痛快エッセイ集。好奇心たっぷりのファインマンさんがひきおこす騒動の数々に加え、人格形成に少なからぬ影響を与えた父親と早逝した妻について、そして、チャレンジャー号事故調査委員会のメンバーとしていかに原因を究明したか、その顛末が語られる。

以下に日本語版の目次を載せておく。(英語版の目次はこの記事のいちばん下に載せておいた。)日本語版の第1部と第2部が英語版のPart Iに対応、日本語版の第3部が英語版のPart IIに対応している。また、英語版には書かれている話が日本語版では割愛されていたり、タイトルが英語版と日本語版で食い違っている話がある。たとえば日本語版では伊勢奥津や金沢を夫妻が旅行したときの逸話を書いた「I Just Shook His Hand, Can you Believe It?」という話は、日本語版では「シャベルを持っていきましょうか」というタイトルになっている。

まえがき

第1部

ひとがどう思おうとかまわない!

ものをつきとめることの喜び

第2部

「ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー」

生れてはじめての教授職

トップ・シークレット

出世の秘訣

歩いたかさぶた

ハーマンとは誰だ?

「ファインマン・セクシスト・ピッグ!」

「困りましたね、ファインマン先生」

パップ氏の永久機関

「シャベルを持っていきましょうか」

第3部

ファイマン氏、ワシントンにいく―チャレンジャー号爆発事故調査のいきさつ

科学の価値とは何か

本書のハイライト

収録されているどの話も興味深いが、ファインマン先生ご夫妻が1985年の夏に来日されたときのエピソード、1986年1月に起きたスペースシャトル チャレンジャー号爆発事故の事故調査委員会のメンバーとして活躍されたエピソード、そして先生が中学生のときに出会った数学書についてのことが書かれているエピソードがお勧めだ。特にチャレンジャー号爆発事故を知らない世代の方には、このエピソードだけでも読んでほしい。この事故調査委員会の調査段階から最終報告の段階まで、先生は何度も抵抗や妨害にあったのだ。それに対して先生はどのよう対抗したのか。このエピソードが重要なのは、先生が抵抗勢力に対して、独自のやり方でどのように闘ったかが、ご自身の言葉で書かれているからだ。

事故原因がシャトルのOリングにあったことを知るのはもちろん重要だが、NASAの一部の職員、開発に携わった企業のエンジニアは事前にそれを知っていた。エンジニアは事前に警告を発していたが、その警告は無視された。それはスペースシャトル計画に対するコストカット、スケジュール強行、安全管理の軽視、そしてNASA全体の物言えぬ雰囲気、コミュニケーション不全、過去の成功による過信が禍いとなったからだった。ファインマン先生はOリングのことだけでなく、スペースシャトル計画やNASAが抱えるこれらの問題に対しても厳しく警告を発し、合衆国政府やNASAに対しては事故調査報告書の「付録F」、そして一般国民に対しては読みやすい形で本書「困ります、ファインマンさん」として、書き残してくれたのである。

このときまでに先生は数度にわたるガンの手術を経ており、ご自身の著作としては最後のものになった。先生がお亡くなりになったのは1988年2月15日。本書英語版が刊行されたのは1988年10月なので、先生は本が書店に並ぶのを見ることがなかった。(日本語版のほうは英語版よりはやく1988年7月に刊行されていた。)最後の力を振り絞って先生が遺してくれた教訓が本書に書かれている。

その後、チャレンジャー号の事故から17年経ってからスペースシャトルは2003年2月にコロンビア号が空中分解事故をおこした。直接的な原因は発射時に発泡断熱材が剥がれ、高速でシャトルの左翼に衝突して破損を与えたためであるが、それにも関わらず地球帰還を強行して空中分解を引き起こした原因はチャレンジャー号のときと同じだった。つまりスペースシャトル計画に対するコストカット、スケジュール強行、安全管理の軽視、そしてNASA全体の物言えぬ雰囲気、コミュニケーション不全、過去の成功による過信である。さらにNASA幹部や関連企業の社員の世代交代も要因になっていただろう。

チャレンジャー号とコロンビア号の事故について、ウィキペディアでは次のようにまとめられている。

「1986年1月28日、スペースシャトルチャレンジャー号が発射から73秒後に右側のSRBのOリングの故障が原因で空中分解し、搭乗していた7名の飛行士全員が犠牲になった。機体の最重要機器の一つであるOリングが、異常寒波が原因の低温により損傷した。現場の技術者は再三にわたり12℃以下の気温でのOリングの安全性は保証できないと警告したが、NASAの幹部はこれを無視した。」(事故概要、原因と対策)

「2003年2月1日、スペースシャトルコロンビア号が発射の際に外部燃料タンクの発泡断熱材が空力によって剥落し、手提げ鞄ほどの大きさの破片が左主翼前縁を直撃して、大気圏再突入の際に生じる高温から機体を守る耐熱システムを損傷させたことにより、大気圏再突入時に空中分解した。地上管制室の技術者たちは損傷の広がりをより明確に把握できるよう、国防総省に対して三回にわたって高解像度の写真を撮影するよう要求し、NASAの熱保護システムの技術主任はコロンビアに搭乗している飛行士たちに耐熱タイルのダメージを調査させるべく船外活動の許可を求めた。NASAの幹部は国防総省の支援の動きに介入してこれを停止させ、船外活動の要求も拒否した。その結果、飛行士が自ら修理に赴くことや、発射準備作業中だったアトランティスで救援に向かうことの実現性は、ついにNASA幹部によって考慮されることはなかった。」(事故概要、原因と対策)

なぜチャレンジャー号の際に得た教訓を生かすことができなかったのか?ファインマン先生がせっかく遺してくれた教訓は何だったのだろうか?それは先日NHKで放送されたばかりの『世界大惨事大全「スペースシャトル コロンビア号 空中分解事故」』という番組でも解明されることはなかった。そしてこの番組は「その後、NASAは組織内部のガバナンスを含め29項目にわたる対策を講じたので、シャトルの安全性は飛躍的に改善した」と締めくくっていた。しかし、本当にそれで安心してよいのだろうか?

安全管理の軽視、危険に対する確率の過小評価は、NASAのように大きな組織だけでなく、国家レベルから、軍隊、零細企業まであらゆる規模の組織で起こる可能性がある。NASAが抱えていたのと同じ問題は、ロシアという超大国で、そして先日事故を起こした知床半島の遊覧船会社の事例でもおきている。

「間違っていると思ったら、うやむやにせず、とことん追求する」という姿勢は、現代社会でも非常に重要なことだ。交通機関や医療機関など人命にかかわるときは特にそうである。周囲から「困ります!」と言われても、言い続けなければいけない。みずからどのように闘ったかを書くことで、先生は本書でそれを伝えたかったのだと僕は思う。事故調査報告書には書かれていない「抵抗勢力との闘い方」は、本書にしか書かれていないのである。

本書でお勧めな3つめのエピソードはこの本の「The Making of a Scientist (日本版では「ものをつきつめることの喜び」)」というエピソードには実用的算数、実用的代数、実用的三角法、実用的微積分といファインマン先生が中学生のときに出会ったシリーズ本についての記述がある。これらがどのような本だったのか気になる人もいることだろう。そのような方のために、このブログ記事で補足しておく。

これらお勧めの3つのエピソードに関連することがらを紹介していこう。

ファインマン先生の来日

ファインマン先生は3度来日されている。次の写真はノーベル賞受賞前、1953年の来日で京都を訪れたときの写真で湯川秀樹先生と写っている。このとき泊まった旅館の大浴場で泳いで遊んでいて、湯川秀樹先生に『おい!若いの、少し静かにしろ』と叱られたそうだ。(クリックで拡大)

余談:写真はこのページから拝借したのだが、裏焼きであることにお気づきだろうか?後ろに写っている日本語の文字が裏返しだし、湯川先生やワイシャツ姿の小林稔先生の胸ポケットの位置が左右逆になっている。写真の下には1954と書かれているが1953が正しい。若き日に原爆開発計画に参加したファインマン先生は、この年の来日時、完成したばかりの映画「ひろしま(1953)」を8月15日の終戦の日にご覧になり感想を述べている。(参考記事)

3度目の来日は1985年の8月。本書の「I Just Shook His Hand, Can you Believe it? (日本語版では「シャベルを持っていきましょうか」)」というエッセイに、ご夫妻が三重県伊勢奥津にある古い和風旅館に2泊したことが書かれている。(滞在は8月12日~14日)京都のホテルから案内人もつけずにご夫妻だけお忍びで抜け出してしまった話である。1985年8月12日は日本航空123便墜落事故。群馬県多野郡上野村の「御巣鷹の尾根」にジャンボジェット機が墜落した日でもある。

注意: 英語版では博士が招待を受けたのは京都大学と書かれているが、日本語版では東京大学だと誤訳されている。さらに京都ではなく東京のホテルに滞在していたという誤訳がある。学会は湯川博士からの招へいなので、ファインマン先生が滞在したのは京都で、1985年の夏である。(英語版には1986年と書かれているが、ファインマン先生の勘違いである。)また、先生は仁科記念財団の招へいで来日したのだが、東京では学習院大学で講演し、京都では京都国際会館で会議に参加している。よって英語版の記述が正しいのか日本語版の記述が正しいのかは決めることができない。

ともかく詳しいいきさつやこの和風旅館が「辰巳屋旅館」であることが三重大学の妹尾先生が寄稿された文章に書かれている。散策中に雨に降られたご夫妻が通りがかりの車に乗せてもらったのが「若宮八幡宮」である。(この文章の中では来日が1985年か1986年かはっきりしないと書かれているが、学習院大学で行われた仁科記念講演会は1985年8月9日であることから、ファインマン先生が来日したのは1985年だとわかる。)

ノーベル賞物理学者ファインマン夫妻の泊まった宿を訪ねて(三重大学工学部教授 妹尾允史): Google Chrome、Safariでは文字化けします。IEまたはFirefoxで開いてください。

http://www.lib.mie-u.ac.jp/about_library/50thnews/50thNL10.html#03

注意:辰巳屋旅館の看板は2013年1月には掛けられていたが、2021年11月には取り外されていることがGoogleストリートビューで確認できた。現在は旅館としての営業は行われていない。

今では京都から伊勢奥津までは1994年に開業した伊勢志摩ライナーを使うと乗り換え1回で行ける。当時は妹尾先生のページに書かれているように国鉄を乗り継いで松阪経由で昼頃に伊勢奥津に到着するとなると、京都-草津-柘植-亀山-松阪-伊勢奥津というルートをたどったと思われる。(国鉄はファインマン先生来日の2年後の1987年に分割民営化されJRとなる。)

先生の講義をもとにして編纂された教科書「ファインマン物理学」は1967年に日本語版が出版されていたものの、一般の人が読める「ご冗談でしょう、ファインマンさん」の日本語版が出版されたのは1986年の6月、7月なので、来日された1985年にはファインマン先生のことを一般の日本人は知っていなかったと思われる。駅での乗り換えのとき先生から乗り場を聞かれた乗客や駅員は、なぜ外国人観光客がこのような田舎にいるのか不思議に思ったことだろう。

妹尾先生のページに掲載されている貴重な写真。2泊した後、宿を出発する際に撮られたものだそうだ。

Googleストリートビューを使ってこの旅館の玄関を同じ角度で表示させてみた。赤電話はなくなっているが、建物や玄関前の石畳は37年経った今でもほとんど当時のままだ。奥様の後ろや玄関脇のカーテンも全く変わっていないように見える。先生がカメラに向かってポーズをとっていた位置に赤いしるしをつけておいた。

PCから写真をクリックするとストリートビューが開く。

カメラに向けられた先生の視線の先にはどのような風景が広がっていたのだろう?

宿を出た先生と奥様が散策された田舎の景色とはどんな感じだったのだろう?

PCからGoogleストリートビューをぐるぐる回してご夫妻が楽しまれた日本の田舎の風景をご覧いただきたい。(ストリートビューでこの場所を開いてみる)

その後、ファインマン先生は京都国際会館で開かれた「中間子論50周年記念国際会議(8月15日から17日)」に出席されている。このページに次のような記載があるのを見つけた。

「この会議には、あのお茶目な、リチャード・ファイマンも出席した。このファイマンさん、明日から会議だというのに、前日になっても、京都に到着しない。そして誰もどこにいるのか知らず、雲隠れにあったのか、と、みんな大騒ぎしたが、そんな中、お茶目なファイマンは、ひょっこりと京都に現れた。東京から京都に来るのに、1人で普通列車に乗りこみ、伊勢方面をお忍びで回ってきたという。ほっと胸をなでおろしたことが印象に残っている。」

京都滞在の後、ご夫妻は能登半島へ向かわれた。輪島で行われる御陣乗太鼓がお目当てだったようだ。宿泊先は「湖月館」。滞在時にファインマン先生がお描きになった女将の似顔絵は次のページで見ることができる。

春夏秋冬 能登半島 (石川県)

http://www5a.biglobe.ne.jp/~mt2000/sub16.html

1985年8月21日

以上を整理すると、1985年8月のファインマン先生夫妻の旅程は次のようになる。日航ジャンボ機墜落事故はファインマン先生ご夫妻が辰巳屋旅館に到着した8月12日におきていた。この事故を先生は日本を経つまでには見聞きしていたと思われる。しかし、「困ります、~」には書かれていない。

8月9日:仁科記念財団の招きで来日、講演(東京、学習院大学創立百周年記念会館)

8月10日:東京から京都に移動、京都でホテルに1泊か2泊。8月12日の早朝、滞在しているホテルをこっそり抜け出した

8月12日~14日:観光(伊勢奥津、辰巳屋旅館)

8月15日~17日:中間子論50周年記念国際会議(京都国際会館)

8月21日:観光(能登半島、湖月館)1週間ほど滞在

スペースシャトル計画とファインマン先生

事故調査委員会のメンバーの中で最も著名な人物の一人に、理論物理学者のリチャード・ファインマンがいた。彼はテレビ放送された聴聞会の席上、氷のように冷たい温度下でOリングが如何に弾力性を失い密閉性を損なわれるかということを、コップの氷水に試料を浸すことで見事に実証してみせた。彼はNASAの「安全文化」の欠点に対して極めて批判的だったため、シャトルの信頼性に対する彼の個人的な見解を報告書に載せなければ報告書に名前を使わせないと脅し、これは「付録F」として巻末に収録された。ファインマンはその中で、NASAの首脳部から提出された安全性評価ははなはだしく非現実的であり、現場の技術者による評価とは時に1000倍もかけ離れていると論じた。付録Fの末尾をファインマンは次の文で結んでいる。「技術が成功するためには、体面よりも現実が優先されなければならない、何故なら自然は騙しおおせないからだ。」

ファインマン先生が書いた報告書の巻末「付録F」と報告書全体はネット上に公開されている。

Appendix F - Personal observations on the reliability of the Shuttle

by R. P. Feynman

付録F:(英語原文)(英語PDF)(Google翻訳による日本語訳)

報告書総合Index:(英語原文)(Google翻訳による日本語訳)

ちなみに「付録F」は本書英語版には含まれているが、日本語訳は「困ります、ファインマンさん」ではなく「聞かせてよ、ファインマンさん」のほうに含まれている。

事故調査報告書はレーガン大統領に提出されてから4日後の1986年6月9日、メディアに公開された。その夜にファインマン先生は生放送のニュース番組のインタビューを受け、NASAの体質を厳しく批判している。(参考記事「The MacNeil/Lehrer NewsHour- June 9, 1986 (Richard Feynman interview)」に動画と日本語訳を載せておいた。)

スペースシャトル事故に関連する動画

動画1:チャレンジャー号爆発事故当日、ニュースでの生中継(1986年)

Archival: Space Shuttle Challenger Disaster | NBC Nightly News: YouTubeで再生 翌日のNHKニュースを再生

動画2:チャレンジャー号爆発事故事故調査委員会の公聴会で発言するファイマン先生。事故原因がOリングであることを証明した決定的瞬間を見ることができる。

challenger disaster: YouTubeで再生 ファインマン先生の登場箇所から再生 他の動画

動画3:事故調査委員会で奮闘するファインマン先生のことがドラマ化された。

The Challenger Disaster (BBC 2013): Wikipedia YouTubeで再生

動画4:ファインマン先生の死後、原因がより詳しく解明された。打ち上げからなぜ73秒も飛行できたかという謎も解明され、この動画で解説されている。動画には本書の中でファインマン先生の質問に「シャトルを打ち上げたらダメだと思っていた」と答えているエンジニアのロジャー・ボジョリー氏が登場している。(日本語音声)

宇宙 緊迫の瞬間 スペースシャトル・チャレンジャー爆発事故: YouTubeで再生 元になった英語の番組を再生

動画5:コロンビア号の事故(2003年)

管制室とのやりとりの実際: YouTubeで再生

動画6:コロンビア号の事故の原因を解説した動画(日本語音声)

スペースシャトルコロンビア号: YouTubeで再生 スペースシャトル計画の歴史からコロンビア号の事故、原因まで解説される。

スペースシャトルに搭載されていたコンピュータのハードウェア

スペースシャトルは1981年から2011年まで、計135回打ち上げられた。しかし、シャトルに搭載されていたコンピュータで使われていたのは1970年代の技術で開発された旧式のものだった。これは宇宙空間や打ち上げ、着陸という過酷な環境で誤動作しないよう、極めて高い安定性が求められるからだった。

初期のシャトルに搭載されていたIBM製AP-101コンピュータは、もともと1台あたり約424KBの磁気コアメモリを持ち、CPUは16ビットで毎秒40万回の計算を行うことができた。1990年、AP-101はAP-101Sという上位機種に置きかえられた。メモリーの記憶容量はこれまでの2.5倍の約1MBに、演算速度は3倍の毎秒120万回に向上し、さらに記憶装置は磁気コアメモリからバックアップ電池つきの半導体メモリに改良された。(参考ページ)

ちなみに1985年に発売された任天堂の初代ファミコンで使われた8ビットCPUの演算速度は毎秒180万回程度であるから、16ビットではあったもののファミコンよりもはるかに遅い(演算速度に比例する)クロック数のCPUがスペースシャトルのコンピュータに使われていた。また1978年に発表されたスペースインベーダ(インベーダーゲーム)に使われていたのはインテル社の8ビットCPU 8080で、これの演算速度は毎秒200万回程度である。

スペースシャトルのコンピュータで動作していたソフトウェア、プログラミング言語

スペースシャトルのソフトウェアは、今では考えられない「年越し問題」と呼ばれる不具合を抱えていた。これは千年に一度の「2000年問題」ではなく「毎年末の年越し問題」のことである。

つまり長い間、シャトルは12月31日と1月1日をまたがっては飛行できなかったのだ。1970年代に開発されたシャトル用のソフトウェアは年越しができるようには設計されておらず、もし飛行中にそれを強行するとコンピューターをリセットしなければならなくなり、予測できないようなエラーが発生する可能性が生じるからである。NASAの技術者がこの問題を解決したのは2007年のことで、これによってようやくシャトルは年を越えて飛行できるようになった。

スペースシャトルには4台の主制御コンピュータAP-101(1990年からAP-101S)が搭載されていた。このコンピュータ用に「HAL/S」というプログラミング言語が開発された。HALは開発者の名前Halcompに由来していると同時に、映画「2001年宇宙の旅」のHAL9000に、Sはシャトルの頭文字に由来するとも言われている。ネット上では水城徹さんという方が「HAL/S」の言語仕様をPDFファイルで公開している。(PDFをダウンロード)

しかし水城さんは、この言語仕様の最後を次のように締めくくっている。スペースシャトルで使われていたプログラミング言語は駄作だったという。

「この言語は開発中に時代遅れとなり、つぎはぎだらけとなったのだが、採用しないわけにはいかなくなったという、巨大プロジェクトにありがちな駄作なのだ。正直なところを言おう。シャトルがこの言語を使いながらコンピュータシステムで致命的な不具合を出さなかったというのは、ひとつの奇跡だ。」

そして、この言語を使ってスペースシャトル用に開発されたシステムも大きなバグを抱えていたという。以下は「スペースシャトル用プログラミング言語HAL/S」というブログ記事からの引用である。最後の「バグの実際の修正はチャレンジャー事故後に一括して行われた。」という記述を読んで背筋が凍った。

問題は最初の電源投入時にあった。4台のコンピュータは全く別々のタイミングで起動する。1981年4月、最初のシャトル打ち上げの予定時刻20分前、コンピュータに火を入れるはずが全然起動しなかった。4台のコンピュータが順番に互いにバスを閉じ合って、同期に失敗するデッドロックに陥ったのである。症状は即座にデッドロックだと診断された。打ち上げは2日延ばされ、ソフトウェアはそのままに打ち上げられた。

後の解析によると、電源投入は67分の1の確率でデッドロックにより失敗する事が判明した。初期化コードの肥大化によって起動に要する時間が延びて、初期の設計に無いデッドロックタイミングが生じたと診断された。調査すると、デッドロックは三ヶ月前にも一度開発中に起きていた。その後もバグは発覚し続けたが、ソフトウェアの修正により新しいリスクを抱え込むより、テスト済みであるプログラムをそのまま使い続ける方針が維持された。バグは発見され次第、それを避ける詳細な手順書が作成された。STS-7 ミッション(1983年6月18日に行われたスペースシャトルチャレンジャー号による2度目の任務)の時には、それは既に200ページにも渡っていた。バグの実際の修正はチャレンジャー事故後に一括して行われた。

ファインマン先生が中学生のときに出会った数学書

この本の「The Making of a Scientist (日本版では「ものをつきつめることの喜び」)」というエピソードには実用的算数、実用的代数、実用的三角法、実用的微積分といファインマン先生が中学生のときに出会ったシリーズ本についての記述がある。これは「Mathematics for Self-Study Series by J. E. Thompson」というシリーズ物の教科書で、以下のリンクからそれぞれ無料で閲覧したり、PDFファイルをダウンロードすることができるようにしておいた。

実用的算数

Arithmetic for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル

実用的代数

Algebra for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル

実用的三角法

Trigonometry for the Practical Man: PDFファイル

実用的微積分

Calculus for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル PDFファイル

実用的数学

Mathematics for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル

「ご冗談でしょう、ファインマンさん(紹介記事)」にはファインマン先生が高校時代、物理のベーダー先生から「君は授業中やかましいから、後ろの席でこの本を自分で勉強しなさい。」と渡されたWoodsの『Advanced Calculus (1934)』(高等微積分)は、こちらである。

高等微積分

Advanced Calculus (1934): PDFファイル PDFファイル

英語版と日本語版

「What Do You Care What Other People Think? (2018)」のKindle版は、まだ発売されておらず最新のKindle版は2011年版である。

「Surely You're Joking, Mr. Feynman! (2018)」(Kindle版)

「What Do You Care What Other People Think? (2018)」(Kindle版)

日本語版は2001年に文庫化された。

「ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉 (岩波現代文庫)」(Kindle版)

「ご冗談でしょう、ファインマンさん〈下〉 (岩波現代文庫)」(Kindle版)

「困ります、ファインマンさん (岩波現代文庫)」

1986年、1988年に刊行された単行本にこだわる方は、こちらからどうぞ。

「ご冗談でしょう、ファインマンさん―ノーベル賞物理学者の自伝〈1〉」

「ご冗談でしょう、ファインマンさん―ノーベル賞物理学者の自伝〈2〉」

「困ります、ファインマンさん」

本書やチャレンジャー号、コロンビア号の事故がどれくらい知られているか、ツイッターでアンケートをとってみた。結果はこの連投ツイートで確認していただきたい。

関連記事:

Surely You're Joking, Mr. Feynman!(ご冗談でしょう、ファインマンさん)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/51c0567c10e45d01a19fb63bc2efee21

ファインマン先生の自伝本と講演本

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9bf47cf51085c74caf34a11068a17285

#Feynman100: ファインマン先生、生誕100周年セレモニー&シンポジウム

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/11dd9238ebcbc37915920a2dab553c82

物理法則はいかにして発見されたか:R.P.ファインマン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ab31086d3d97f72d800893033189592d

ファインマン物理学(英語版)が全巻ネット公開されました。

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e94dd49d7d8cc395e29d37927e30173d

『ファインマン物理学』の名講義のオーディオが公開されている

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/12206b7ef997402678f4f55ce863a4fc

発売情報: フランス語版「ファインマン物理学」の新版

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/daf630deb00e6c315897d6f47ba3dd5a

開平と開立(第5回): ファインマン先生に立方根計算の雪辱を果たそう

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/89a0b907577f03ef6132cf9664bdcddb

光と物質のふしぎな理論―私の量子電磁力学: R.P.ファインマン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/4b34cd4e7d077d037022e62734d1ee76

QED: The Strange Theory of Light and Matter: Richard P. Feynman

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1860569fe58727fce5256356863001f9

ファインマンの経路積分に入門しよう!

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/0f47de5854daf4eb38339a73791544a8

万有引力の法則(逆2乗則)の逆問題を解説する本と動画(ファインマンによる解法)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/2cd381bca4546d23968b31cfad4a9be9

「What Do You Care What Other People Think? (2018)」(Kindle版)

まえがき

Part I: A Curious Character

The Making of a Scientest

"What Do You Care What Other People Think?"

It's As Simple As One, Two, Three...

Getting Ahead

Hotel City

Who The Hell Is Herman?

Feynman Sexist Pig!

I Just Shook His Hand, Can You Believe It?

Letters

Photos and Drawings

Part II: Mr. Feynman Goes To Washington: Investing The Space Shuttle Challenger Disaster

Preliminaries

Commiting Suicide

The Cold Facts

Check Six!

Gumshoes

Fantastic Figures

An Inflamed Appendix

The Tenth Recommendation

Meet the Press

Afterthoughts

Appendix F: Personal Observations on the Reliability of the Shuttle

EPILOGUE

Preface

The Value of Science

Index

内容紹介:

The book was prepared as Feynman struggled with liposarcoma, a rare form of cancer from which he died. The book is the last of his autobiographical works.

The first section presents a series of humorous stories from different periods of his life, while the second chronicles his involvement on the Rogers Commission investigating the Space Shuttle Challenger disaster. In one chapter, he describes an impromptu experiment in which he showed how the O-rings in the shuttle's rocket boosters could have failed due to cold temperatures on the morning of the launch. Later, this failure was determined to be the primary cause of the shuttle's destruction. This section of the book was dramatized in a television movie by BBC/Science Channel titled The Challenger Disaster. (YouTube Video)

The book is much more loosely organized than the earlier Surely You're Joking, Mr. Feynman! It contains short stories, letters, photographs, and a few of the sketches that Feynman created in later life when he had learned to draw from an artist friend, Jirayr Zorthian.

Of note is the story of his first wife, Arline, who had been diagnosed with tuberculosis before their marriage. The title of the book is taken from a question she often put to him when he seemed preoccupied with the opinions of his colleagues about his work, thereby echoing his own earlier words to her. She died while Feynman was working on the Manhattan Project.

The book concludes with a section titled "The Value of Science", an address Feynman gave at the 1955 autumn meeting of the National Academy of Sciences.

2018年2月6日刊行、286ページ。初版は1988年10月刊行。(ファインマン先生が亡くなって8カ月後)

著者について:

Richard P. Feynman (1918-1988): Wikipedia ウィキペディア

Winner of the Nobel Prize in physics, thrived on outrageous adventures. In this lively work that can shatter the stereotype of the stuffy scientist (Detroit Free Press), Feynman recounts his experiences trading ideas on atomic physics with Einstein and cracking the uncrackable safes guarding the most deeply held nuclear secrets and much more of an eyebrow-raising nature. In his stories, Feynman's life shines through in all its eccentric glory a combustible mixture of high intelligence, unlimited curiosity, and raging chutzpah.

理数系書籍のレビュー記事は本書で473冊目。(物理学者による自伝だから理系本としておく。)

英語版をAudibleで

2018年に「ご冗談でしょう、ファインマンさん」と「困ります、ファインマンさん」の原書はセンスのよい装丁で刊行されたので2冊揃えて購入した。せっかく買ったのだから読まなければもったいない。「ご冗談でしょう、~」のほうだけ購入直後に読んで紹介記事を書いていたのだが、「困ります、~」のほうは、それ以来手をつけていなかった。

今年もそろそろファインマン先生の誕生日(5月11日)が近づいている。後で説明するが、この2冊目の自伝はとても意義深い本だから誕生日までには読んで紹介しておきたい。

とはいえ、本業の仕事がますます忙しくなってきたのと、毎日のデスクワークで目が疲れて平日はなかなか読書をすることができない。たまたまこれら2冊がAudibleの会員定額聴き放題の対象になっていたので、2冊目はAudibleの朗読で耳から読書をすることにした。結局「困ります、~」を聴いてから「ご冗談でしょう、~」のほうも聴いてみた。

本書の構成

困ります、ファインマンさん (岩波現代文庫):

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』につづく、ノーベル賞物理学者の痛快エッセイ集。好奇心たっぷりのファインマンさんがひきおこす騒動の数々に加え、人格形成に少なからぬ影響を与えた父親と早逝した妻について、そして、チャレンジャー号事故調査委員会のメンバーとしていかに原因を究明したか、その顛末が語られる。

以下に日本語版の目次を載せておく。(英語版の目次はこの記事のいちばん下に載せておいた。)日本語版の第1部と第2部が英語版のPart Iに対応、日本語版の第3部が英語版のPart IIに対応している。また、英語版には書かれている話が日本語版では割愛されていたり、タイトルが英語版と日本語版で食い違っている話がある。たとえば日本語版では伊勢奥津や金沢を夫妻が旅行したときの逸話を書いた「I Just Shook His Hand, Can you Believe It?」という話は、日本語版では「シャベルを持っていきましょうか」というタイトルになっている。

まえがき

第1部

ひとがどう思おうとかまわない!

ものをつきとめることの喜び

第2部

「ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー」

生れてはじめての教授職

トップ・シークレット

出世の秘訣

歩いたかさぶた

ハーマンとは誰だ?

「ファインマン・セクシスト・ピッグ!」

「困りましたね、ファインマン先生」

パップ氏の永久機関

「シャベルを持っていきましょうか」

第3部

ファイマン氏、ワシントンにいく―チャレンジャー号爆発事故調査のいきさつ

科学の価値とは何か

本書のハイライト

収録されているどの話も興味深いが、ファインマン先生ご夫妻が1985年の夏に来日されたときのエピソード、1986年1月に起きたスペースシャトル チャレンジャー号爆発事故の事故調査委員会のメンバーとして活躍されたエピソード、そして先生が中学生のときに出会った数学書についてのことが書かれているエピソードがお勧めだ。特にチャレンジャー号爆発事故を知らない世代の方には、このエピソードだけでも読んでほしい。この事故調査委員会の調査段階から最終報告の段階まで、先生は何度も抵抗や妨害にあったのだ。それに対して先生はどのよう対抗したのか。このエピソードが重要なのは、先生が抵抗勢力に対して、独自のやり方でどのように闘ったかが、ご自身の言葉で書かれているからだ。

事故原因がシャトルのOリングにあったことを知るのはもちろん重要だが、NASAの一部の職員、開発に携わった企業のエンジニアは事前にそれを知っていた。エンジニアは事前に警告を発していたが、その警告は無視された。それはスペースシャトル計画に対するコストカット、スケジュール強行、安全管理の軽視、そしてNASA全体の物言えぬ雰囲気、コミュニケーション不全、過去の成功による過信が禍いとなったからだった。ファインマン先生はOリングのことだけでなく、スペースシャトル計画やNASAが抱えるこれらの問題に対しても厳しく警告を発し、合衆国政府やNASAに対しては事故調査報告書の「付録F」、そして一般国民に対しては読みやすい形で本書「困ります、ファインマンさん」として、書き残してくれたのである。

このときまでに先生は数度にわたるガンの手術を経ており、ご自身の著作としては最後のものになった。先生がお亡くなりになったのは1988年2月15日。本書英語版が刊行されたのは1988年10月なので、先生は本が書店に並ぶのを見ることがなかった。(日本語版のほうは英語版よりはやく1988年7月に刊行されていた。)最後の力を振り絞って先生が遺してくれた教訓が本書に書かれている。

その後、チャレンジャー号の事故から17年経ってからスペースシャトルは2003年2月にコロンビア号が空中分解事故をおこした。直接的な原因は発射時に発泡断熱材が剥がれ、高速でシャトルの左翼に衝突して破損を与えたためであるが、それにも関わらず地球帰還を強行して空中分解を引き起こした原因はチャレンジャー号のときと同じだった。つまりスペースシャトル計画に対するコストカット、スケジュール強行、安全管理の軽視、そしてNASA全体の物言えぬ雰囲気、コミュニケーション不全、過去の成功による過信である。さらにNASA幹部や関連企業の社員の世代交代も要因になっていただろう。

チャレンジャー号とコロンビア号の事故について、ウィキペディアでは次のようにまとめられている。

「1986年1月28日、スペースシャトルチャレンジャー号が発射から73秒後に右側のSRBのOリングの故障が原因で空中分解し、搭乗していた7名の飛行士全員が犠牲になった。機体の最重要機器の一つであるOリングが、異常寒波が原因の低温により損傷した。現場の技術者は再三にわたり12℃以下の気温でのOリングの安全性は保証できないと警告したが、NASAの幹部はこれを無視した。」(事故概要、原因と対策)

「2003年2月1日、スペースシャトルコロンビア号が発射の際に外部燃料タンクの発泡断熱材が空力によって剥落し、手提げ鞄ほどの大きさの破片が左主翼前縁を直撃して、大気圏再突入の際に生じる高温から機体を守る耐熱システムを損傷させたことにより、大気圏再突入時に空中分解した。地上管制室の技術者たちは損傷の広がりをより明確に把握できるよう、国防総省に対して三回にわたって高解像度の写真を撮影するよう要求し、NASAの熱保護システムの技術主任はコロンビアに搭乗している飛行士たちに耐熱タイルのダメージを調査させるべく船外活動の許可を求めた。NASAの幹部は国防総省の支援の動きに介入してこれを停止させ、船外活動の要求も拒否した。その結果、飛行士が自ら修理に赴くことや、発射準備作業中だったアトランティスで救援に向かうことの実現性は、ついにNASA幹部によって考慮されることはなかった。」(事故概要、原因と対策)

なぜチャレンジャー号の際に得た教訓を生かすことができなかったのか?ファインマン先生がせっかく遺してくれた教訓は何だったのだろうか?それは先日NHKで放送されたばかりの『世界大惨事大全「スペースシャトル コロンビア号 空中分解事故」』という番組でも解明されることはなかった。そしてこの番組は「その後、NASAは組織内部のガバナンスを含め29項目にわたる対策を講じたので、シャトルの安全性は飛躍的に改善した」と締めくくっていた。しかし、本当にそれで安心してよいのだろうか?

安全管理の軽視、危険に対する確率の過小評価は、NASAのように大きな組織だけでなく、国家レベルから、軍隊、零細企業まであらゆる規模の組織で起こる可能性がある。NASAが抱えていたのと同じ問題は、ロシアという超大国で、そして先日事故を起こした知床半島の遊覧船会社の事例でもおきている。

「間違っていると思ったら、うやむやにせず、とことん追求する」という姿勢は、現代社会でも非常に重要なことだ。交通機関や医療機関など人命にかかわるときは特にそうである。周囲から「困ります!」と言われても、言い続けなければいけない。みずからどのように闘ったかを書くことで、先生は本書でそれを伝えたかったのだと僕は思う。事故調査報告書には書かれていない「抵抗勢力との闘い方」は、本書にしか書かれていないのである。

本書でお勧めな3つめのエピソードはこの本の「The Making of a Scientist (日本版では「ものをつきつめることの喜び」)」というエピソードには実用的算数、実用的代数、実用的三角法、実用的微積分といファインマン先生が中学生のときに出会ったシリーズ本についての記述がある。これらがどのような本だったのか気になる人もいることだろう。そのような方のために、このブログ記事で補足しておく。

これらお勧めの3つのエピソードに関連することがらを紹介していこう。

ファインマン先生の来日

ファインマン先生は3度来日されている。次の写真はノーベル賞受賞前、1953年の来日で京都を訪れたときの写真で湯川秀樹先生と写っている。このとき泊まった旅館の大浴場で泳いで遊んでいて、湯川秀樹先生に『おい!若いの、少し静かにしろ』と叱られたそうだ。(クリックで拡大)

余談:写真はこのページから拝借したのだが、裏焼きであることにお気づきだろうか?後ろに写っている日本語の文字が裏返しだし、湯川先生やワイシャツ姿の小林稔先生の胸ポケットの位置が左右逆になっている。写真の下には1954と書かれているが1953が正しい。若き日に原爆開発計画に参加したファインマン先生は、この年の来日時、完成したばかりの映画「ひろしま(1953)」を8月15日の終戦の日にご覧になり感想を述べている。(参考記事)

3度目の来日は1985年の8月。本書の「I Just Shook His Hand, Can you Believe it? (日本語版では「シャベルを持っていきましょうか」)」というエッセイに、ご夫妻が三重県伊勢奥津にある古い和風旅館に2泊したことが書かれている。(滞在は8月12日~14日)京都のホテルから案内人もつけずにご夫妻だけお忍びで抜け出してしまった話である。1985年8月12日は日本航空123便墜落事故。群馬県多野郡上野村の「御巣鷹の尾根」にジャンボジェット機が墜落した日でもある。

注意: 英語版では博士が招待を受けたのは京都大学と書かれているが、日本語版では東京大学だと誤訳されている。さらに京都ではなく東京のホテルに滞在していたという誤訳がある。学会は湯川博士からの招へいなので、ファインマン先生が滞在したのは京都で、1985年の夏である。(英語版には1986年と書かれているが、ファインマン先生の勘違いである。)また、先生は仁科記念財団の招へいで来日したのだが、東京では学習院大学で講演し、京都では京都国際会館で会議に参加している。よって英語版の記述が正しいのか日本語版の記述が正しいのかは決めることができない。

ともかく詳しいいきさつやこの和風旅館が「辰巳屋旅館」であることが三重大学の妹尾先生が寄稿された文章に書かれている。散策中に雨に降られたご夫妻が通りがかりの車に乗せてもらったのが「若宮八幡宮」である。(この文章の中では来日が1985年か1986年かはっきりしないと書かれているが、学習院大学で行われた仁科記念講演会は1985年8月9日であることから、ファインマン先生が来日したのは1985年だとわかる。)

ノーベル賞物理学者ファインマン夫妻の泊まった宿を訪ねて(三重大学工学部教授 妹尾允史): Google Chrome、Safariでは文字化けします。IEまたはFirefoxで開いてください。

http://www.lib.mie-u.ac.jp/about_library/50thnews/50thNL10.html#03

注意:辰巳屋旅館の看板は2013年1月には掛けられていたが、2021年11月には取り外されていることがGoogleストリートビューで確認できた。現在は旅館としての営業は行われていない。

今では京都から伊勢奥津までは1994年に開業した伊勢志摩ライナーを使うと乗り換え1回で行ける。当時は妹尾先生のページに書かれているように国鉄を乗り継いで松阪経由で昼頃に伊勢奥津に到着するとなると、京都-草津-柘植-亀山-松阪-伊勢奥津というルートをたどったと思われる。(国鉄はファインマン先生来日の2年後の1987年に分割民営化されJRとなる。)

先生の講義をもとにして編纂された教科書「ファインマン物理学」は1967年に日本語版が出版されていたものの、一般の人が読める「ご冗談でしょう、ファインマンさん」の日本語版が出版されたのは1986年の6月、7月なので、来日された1985年にはファインマン先生のことを一般の日本人は知っていなかったと思われる。駅での乗り換えのとき先生から乗り場を聞かれた乗客や駅員は、なぜ外国人観光客がこのような田舎にいるのか不思議に思ったことだろう。

妹尾先生のページに掲載されている貴重な写真。2泊した後、宿を出発する際に撮られたものだそうだ。

Googleストリートビューを使ってこの旅館の玄関を同じ角度で表示させてみた。赤電話はなくなっているが、建物や玄関前の石畳は37年経った今でもほとんど当時のままだ。奥様の後ろや玄関脇のカーテンも全く変わっていないように見える。先生がカメラに向かってポーズをとっていた位置に赤いしるしをつけておいた。

PCから写真をクリックするとストリートビューが開く。

カメラに向けられた先生の視線の先にはどのような風景が広がっていたのだろう?

宿を出た先生と奥様が散策された田舎の景色とはどんな感じだったのだろう?

PCからGoogleストリートビューをぐるぐる回してご夫妻が楽しまれた日本の田舎の風景をご覧いただきたい。(ストリートビューでこの場所を開いてみる)

その後、ファインマン先生は京都国際会館で開かれた「中間子論50周年記念国際会議(8月15日から17日)」に出席されている。このページに次のような記載があるのを見つけた。

「この会議には、あのお茶目な、リチャード・ファイマンも出席した。このファイマンさん、明日から会議だというのに、前日になっても、京都に到着しない。そして誰もどこにいるのか知らず、雲隠れにあったのか、と、みんな大騒ぎしたが、そんな中、お茶目なファイマンは、ひょっこりと京都に現れた。東京から京都に来るのに、1人で普通列車に乗りこみ、伊勢方面をお忍びで回ってきたという。ほっと胸をなでおろしたことが印象に残っている。」

京都滞在の後、ご夫妻は能登半島へ向かわれた。輪島で行われる御陣乗太鼓がお目当てだったようだ。宿泊先は「湖月館」。滞在時にファインマン先生がお描きになった女将の似顔絵は次のページで見ることができる。

春夏秋冬 能登半島 (石川県)

http://www5a.biglobe.ne.jp/~mt2000/sub16.html

1985年8月21日

以上を整理すると、1985年8月のファインマン先生夫妻の旅程は次のようになる。日航ジャンボ機墜落事故はファインマン先生ご夫妻が辰巳屋旅館に到着した8月12日におきていた。この事故を先生は日本を経つまでには見聞きしていたと思われる。しかし、「困ります、~」には書かれていない。

8月9日:仁科記念財団の招きで来日、講演(東京、学習院大学創立百周年記念会館)

8月10日:東京から京都に移動、京都でホテルに1泊か2泊。8月12日の早朝、滞在しているホテルをこっそり抜け出した

8月12日~14日:観光(伊勢奥津、辰巳屋旅館)

8月15日~17日:中間子論50周年記念国際会議(京都国際会館)

8月21日:観光(能登半島、湖月館)1週間ほど滞在

スペースシャトル計画とファインマン先生

事故調査委員会のメンバーの中で最も著名な人物の一人に、理論物理学者のリチャード・ファインマンがいた。彼はテレビ放送された聴聞会の席上、氷のように冷たい温度下でOリングが如何に弾力性を失い密閉性を損なわれるかということを、コップの氷水に試料を浸すことで見事に実証してみせた。彼はNASAの「安全文化」の欠点に対して極めて批判的だったため、シャトルの信頼性に対する彼の個人的な見解を報告書に載せなければ報告書に名前を使わせないと脅し、これは「付録F」として巻末に収録された。ファインマンはその中で、NASAの首脳部から提出された安全性評価ははなはだしく非現実的であり、現場の技術者による評価とは時に1000倍もかけ離れていると論じた。付録Fの末尾をファインマンは次の文で結んでいる。「技術が成功するためには、体面よりも現実が優先されなければならない、何故なら自然は騙しおおせないからだ。」

ファインマン先生が書いた報告書の巻末「付録F」と報告書全体はネット上に公開されている。

Appendix F - Personal observations on the reliability of the Shuttle

by R. P. Feynman

付録F:(英語原文)(英語PDF)(Google翻訳による日本語訳)

報告書総合Index:(英語原文)(Google翻訳による日本語訳)

ちなみに「付録F」は本書英語版には含まれているが、日本語訳は「困ります、ファインマンさん」ではなく「聞かせてよ、ファインマンさん」のほうに含まれている。

事故調査報告書はレーガン大統領に提出されてから4日後の1986年6月9日、メディアに公開された。その夜にファインマン先生は生放送のニュース番組のインタビューを受け、NASAの体質を厳しく批判している。(参考記事「The MacNeil/Lehrer NewsHour- June 9, 1986 (Richard Feynman interview)」に動画と日本語訳を載せておいた。)

スペースシャトル事故に関連する動画

動画1:チャレンジャー号爆発事故当日、ニュースでの生中継(1986年)

Archival: Space Shuttle Challenger Disaster | NBC Nightly News: YouTubeで再生 翌日のNHKニュースを再生

動画2:チャレンジャー号爆発事故事故調査委員会の公聴会で発言するファイマン先生。事故原因がOリングであることを証明した決定的瞬間を見ることができる。

challenger disaster: YouTubeで再生 ファインマン先生の登場箇所から再生 他の動画

動画3:事故調査委員会で奮闘するファインマン先生のことがドラマ化された。

The Challenger Disaster (BBC 2013): Wikipedia YouTubeで再生

動画4:ファインマン先生の死後、原因がより詳しく解明された。打ち上げからなぜ73秒も飛行できたかという謎も解明され、この動画で解説されている。動画には本書の中でファインマン先生の質問に「シャトルを打ち上げたらダメだと思っていた」と答えているエンジニアのロジャー・ボジョリー氏が登場している。(日本語音声)

宇宙 緊迫の瞬間 スペースシャトル・チャレンジャー爆発事故: YouTubeで再生 元になった英語の番組を再生

動画5:コロンビア号の事故(2003年)

管制室とのやりとりの実際: YouTubeで再生

動画6:コロンビア号の事故の原因を解説した動画(日本語音声)

スペースシャトルコロンビア号: YouTubeで再生 スペースシャトル計画の歴史からコロンビア号の事故、原因まで解説される。

スペースシャトルに搭載されていたコンピュータのハードウェア

スペースシャトルは1981年から2011年まで、計135回打ち上げられた。しかし、シャトルに搭載されていたコンピュータで使われていたのは1970年代の技術で開発された旧式のものだった。これは宇宙空間や打ち上げ、着陸という過酷な環境で誤動作しないよう、極めて高い安定性が求められるからだった。

初期のシャトルに搭載されていたIBM製AP-101コンピュータは、もともと1台あたり約424KBの磁気コアメモリを持ち、CPUは16ビットで毎秒40万回の計算を行うことができた。1990年、AP-101はAP-101Sという上位機種に置きかえられた。メモリーの記憶容量はこれまでの2.5倍の約1MBに、演算速度は3倍の毎秒120万回に向上し、さらに記憶装置は磁気コアメモリからバックアップ電池つきの半導体メモリに改良された。(参考ページ)

ちなみに1985年に発売された任天堂の初代ファミコンで使われた8ビットCPUの演算速度は毎秒180万回程度であるから、16ビットではあったもののファミコンよりもはるかに遅い(演算速度に比例する)クロック数のCPUがスペースシャトルのコンピュータに使われていた。また1978年に発表されたスペースインベーダ(インベーダーゲーム)に使われていたのはインテル社の8ビットCPU 8080で、これの演算速度は毎秒200万回程度である。

スペースシャトルのコンピュータで動作していたソフトウェア、プログラミング言語

スペースシャトルのソフトウェアは、今では考えられない「年越し問題」と呼ばれる不具合を抱えていた。これは千年に一度の「2000年問題」ではなく「毎年末の年越し問題」のことである。

つまり長い間、シャトルは12月31日と1月1日をまたがっては飛行できなかったのだ。1970年代に開発されたシャトル用のソフトウェアは年越しができるようには設計されておらず、もし飛行中にそれを強行するとコンピューターをリセットしなければならなくなり、予測できないようなエラーが発生する可能性が生じるからである。NASAの技術者がこの問題を解決したのは2007年のことで、これによってようやくシャトルは年を越えて飛行できるようになった。

スペースシャトルには4台の主制御コンピュータAP-101(1990年からAP-101S)が搭載されていた。このコンピュータ用に「HAL/S」というプログラミング言語が開発された。HALは開発者の名前Halcompに由来していると同時に、映画「2001年宇宙の旅」のHAL9000に、Sはシャトルの頭文字に由来するとも言われている。ネット上では水城徹さんという方が「HAL/S」の言語仕様をPDFファイルで公開している。(PDFをダウンロード)

しかし水城さんは、この言語仕様の最後を次のように締めくくっている。スペースシャトルで使われていたプログラミング言語は駄作だったという。

「この言語は開発中に時代遅れとなり、つぎはぎだらけとなったのだが、採用しないわけにはいかなくなったという、巨大プロジェクトにありがちな駄作なのだ。正直なところを言おう。シャトルがこの言語を使いながらコンピュータシステムで致命的な不具合を出さなかったというのは、ひとつの奇跡だ。」

そして、この言語を使ってスペースシャトル用に開発されたシステムも大きなバグを抱えていたという。以下は「スペースシャトル用プログラミング言語HAL/S」というブログ記事からの引用である。最後の「バグの実際の修正はチャレンジャー事故後に一括して行われた。」という記述を読んで背筋が凍った。

問題は最初の電源投入時にあった。4台のコンピュータは全く別々のタイミングで起動する。1981年4月、最初のシャトル打ち上げの予定時刻20分前、コンピュータに火を入れるはずが全然起動しなかった。4台のコンピュータが順番に互いにバスを閉じ合って、同期に失敗するデッドロックに陥ったのである。症状は即座にデッドロックだと診断された。打ち上げは2日延ばされ、ソフトウェアはそのままに打ち上げられた。

後の解析によると、電源投入は67分の1の確率でデッドロックにより失敗する事が判明した。初期化コードの肥大化によって起動に要する時間が延びて、初期の設計に無いデッドロックタイミングが生じたと診断された。調査すると、デッドロックは三ヶ月前にも一度開発中に起きていた。その後もバグは発覚し続けたが、ソフトウェアの修正により新しいリスクを抱え込むより、テスト済みであるプログラムをそのまま使い続ける方針が維持された。バグは発見され次第、それを避ける詳細な手順書が作成された。STS-7 ミッション(1983年6月18日に行われたスペースシャトルチャレンジャー号による2度目の任務)の時には、それは既に200ページにも渡っていた。バグの実際の修正はチャレンジャー事故後に一括して行われた。

ファインマン先生が中学生のときに出会った数学書

この本の「The Making of a Scientist (日本版では「ものをつきつめることの喜び」)」というエピソードには実用的算数、実用的代数、実用的三角法、実用的微積分といファインマン先生が中学生のときに出会ったシリーズ本についての記述がある。これは「Mathematics for Self-Study Series by J. E. Thompson」というシリーズ物の教科書で、以下のリンクからそれぞれ無料で閲覧したり、PDFファイルをダウンロードすることができるようにしておいた。

実用的算数

Arithmetic for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル

実用的代数

Algebra for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル

実用的三角法

Trigonometry for the Practical Man: PDFファイル

実用的微積分

Calculus for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル PDFファイル

実用的数学

Mathematics for the Practical Man: 閲覧 PDFファイル

「ご冗談でしょう、ファインマンさん(紹介記事)」にはファインマン先生が高校時代、物理のベーダー先生から「君は授業中やかましいから、後ろの席でこの本を自分で勉強しなさい。」と渡されたWoodsの『Advanced Calculus (1934)』(高等微積分)は、こちらである。

高等微積分

Advanced Calculus (1934): PDFファイル PDFファイル

英語版と日本語版

「What Do You Care What Other People Think? (2018)」のKindle版は、まだ発売されておらず最新のKindle版は2011年版である。

「Surely You're Joking, Mr. Feynman! (2018)」(Kindle版)

「What Do You Care What Other People Think? (2018)」(Kindle版)

日本語版は2001年に文庫化された。

「ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉 (岩波現代文庫)」(Kindle版)

「ご冗談でしょう、ファインマンさん〈下〉 (岩波現代文庫)」(Kindle版)

「困ります、ファインマンさん (岩波現代文庫)」

1986年、1988年に刊行された単行本にこだわる方は、こちらからどうぞ。

「ご冗談でしょう、ファインマンさん―ノーベル賞物理学者の自伝〈1〉」

「ご冗談でしょう、ファインマンさん―ノーベル賞物理学者の自伝〈2〉」

「困ります、ファインマンさん」

本書やチャレンジャー号、コロンビア号の事故がどれくらい知られているか、ツイッターでアンケートをとってみた。結果はこの連投ツイートで確認していただきたい。

関連記事:

Surely You're Joking, Mr. Feynman!(ご冗談でしょう、ファインマンさん)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/51c0567c10e45d01a19fb63bc2efee21

ファインマン先生の自伝本と講演本

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9bf47cf51085c74caf34a11068a17285

#Feynman100: ファインマン先生、生誕100周年セレモニー&シンポジウム

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/11dd9238ebcbc37915920a2dab553c82

物理法則はいかにして発見されたか:R.P.ファインマン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ab31086d3d97f72d800893033189592d

ファインマン物理学(英語版)が全巻ネット公開されました。

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e94dd49d7d8cc395e29d37927e30173d

『ファインマン物理学』の名講義のオーディオが公開されている

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/12206b7ef997402678f4f55ce863a4fc

発売情報: フランス語版「ファインマン物理学」の新版

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/daf630deb00e6c315897d6f47ba3dd5a

開平と開立(第5回): ファインマン先生に立方根計算の雪辱を果たそう

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/89a0b907577f03ef6132cf9664bdcddb

光と物質のふしぎな理論―私の量子電磁力学: R.P.ファインマン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/4b34cd4e7d077d037022e62734d1ee76

QED: The Strange Theory of Light and Matter: Richard P. Feynman

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1860569fe58727fce5256356863001f9

ファインマンの経路積分に入門しよう!

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/0f47de5854daf4eb38339a73791544a8

万有引力の法則(逆2乗則)の逆問題を解説する本と動画(ファインマンによる解法)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/2cd381bca4546d23968b31cfad4a9be9

「What Do You Care What Other People Think? (2018)」(Kindle版)

まえがき

Part I: A Curious Character

The Making of a Scientest

"What Do You Care What Other People Think?"

It's As Simple As One, Two, Three...

Getting Ahead

Hotel City

Who The Hell Is Herman?

Feynman Sexist Pig!

I Just Shook His Hand, Can You Believe It?

Letters

Photos and Drawings

Part II: Mr. Feynman Goes To Washington: Investing The Space Shuttle Challenger Disaster

Preliminaries

Commiting Suicide

The Cold Facts

Check Six!

Gumshoes

Fantastic Figures

An Inflamed Appendix

The Tenth Recommendation

Meet the Press

Afterthoughts

Appendix F: Personal Observations on the Reliability of the Shuttle

EPILOGUE

Preface

The Value of Science

Index