令和5年6月3日付けの秋田魁新報に載っていた「2023年度、県内の民謡全国大会の開催予定」によると、今年4年ぶりに多くの大会が復活するそう。

それ以来、できる限り県内で開催される全国大会に赴いてみたいと思い取組んでいます。

~秋田魁新報紙より~

秋田おばこ節 大仙市 6月4日

秋田港の唄 秋田市 6月25日

秋田おはら節 大仙市 9月2日

三吉節 秋田市 9月17日

生保内節 仙北市 令和5年9月24日、令和6年9月22日(2回目の訪問は初めて。汗)

秋田追分 五城目町 10月1日

長者の山 美郷町 10月14日、15日

秋田船方節 男鹿市 11月19日

秋田飴売り節 大仙市 11月23日

秋田長持唄 秋田市 中止

(秋田長持唄は、旧雄和町出身の民謡歌手・故長谷川久子さんが、同町の旧戸米川村、旧種平村で唄われていた「箪笥担ぎ唄」を編曲した民謡。大会は伝承と普及を目的に1994年から開かれてきた。実行委員会の渡辺和弘事務局長(68)は「地域の人から開催を求める声があり実施したかったが、中止せざるを得なかった。来年度以降、再開できるように模索していきたい」と話した。)

今日伺ったのは、「第34回秋田追分全国大会」です。

会場は、広域五城目体育館。

「秋田追分」には鳥井森鈴翁という偉人の存在があるようです。

五城目町役場のホームページから、この大会の趣旨を引用します。

「民謡王国秋田県の中で最も親しまれているのが秋田追分であります。秋田追分の生みの親は五城目町出身の今は亡き鳥井森鈴氏(本名 儀助)で、秋田追分の正しい伝承と保存及び普及を図るため、全国の民謡を愛する皆さんから発祥の地であります当地で自慢ののどを披露していただきたく、秋田追分全国大会を開催するものであります。」

今日の出場者は41名。

過去の優勝者には、年少の部で男鹿市の髙橋姉妹が上位入賞するなど、こんな私でもあちこちの全国大会を観るようになって、聞き覚えのある名前がけっこうありました。

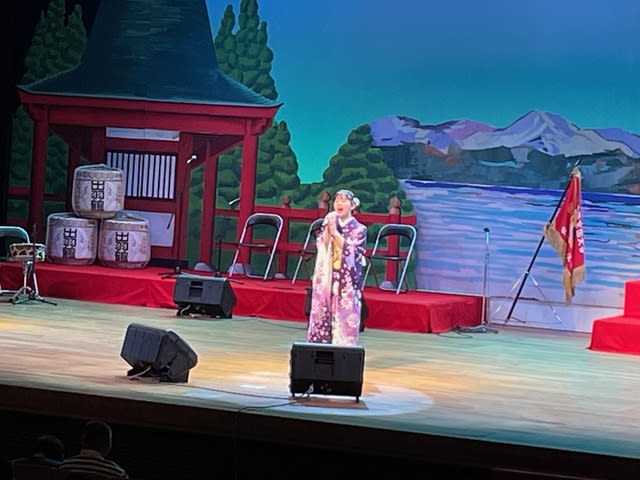

41名の予選終了後は、一回目のゲスト出演。

昨年度優勝者の成田義道さん(鹿角市)が「秋田追分」を披露されました。

41名から決勝進出者が発表されます。

残ったのは15名。この面々で決勝が戦われます。

この方たちが勝者になるとは、このときは誰も知らない。。。

審査の間、二回目のゲスト出演が行われました。

今日、伴奏者の掛け声で運営を担っている須田政博さん。第19回大会の優勝者です。

秋田船方節や秋田おばこを披露くださいました。

二人目は、やはり伴奏者の掛け声で運営を担っている熊谷信子さん。

秋田長持唄を披露してくださいました。いつ聞いても、秋田長持唄は感動で目頭が熱くなる、秋田自慢の民謡と感じます。なんと贅沢な時間でしょう。熊谷さんは、そのほかにも南部牛追い唄を披露。

次に登場したのは、再度の登場、前回(第33回)優勝の成田義道さん。

生保内節、秋田草刈り唄を披露してくださいました。

熊谷先生の秋田おばこ。伴奏などなくとも、会場中の手拍子だけで十分盛り上がりました。(これが民謡の醍醐味なのかも。)

審査の結果、上位5名の歌い手が発表されました。

このなかに今日の優勝者がいます。

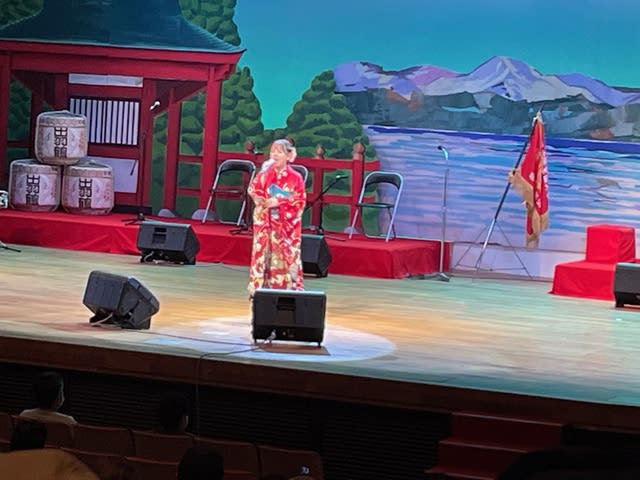

優勝は、嵯峨泉稀さん(秋田市)です。

嵯峨さん、司会から「秋田追分の優勝者でもあるおじいさんの影響で民謡をはじめ・・・」と振られ、涙で何も発することができませんでした。優勝した喜び、おじいちゃんとの思い出、この日を迎えるまでの苦労・・・。嵯峨さんの思いに寄り添って眺めていると、こちらまで目頭が熱くなりました。

せっかくなので、魁新報の記事から嵯峨さんコメントを引用しておきたいと思います。

「嵯峨さんは、3年前に亡くなった祖父幸男さんの影響で12年前から民謡を始めた。秋田追分は第9回大会の優勝者でもある幸男さんから習った思い出の曲。「祖父と同じ大会で優勝できたのは本当にうれしい。聴いた人にいい歌だとなと思ってもらえるように、これからも民謡を練習していきたい。」(R5.10.2付け「秋田魁新報」引用)

そしてこちらが準優勝の谷川未采さん(八郎潟町)です。

おめでとうございます。若い二人が上位を取ってくれたことは、これからの秋田の民謡界にとっても嬉しいニュースと思います。

優勝した嵯峨さんの「秋田追分」。

予選・決勝の時と違い、1番を通して唄うので、改めて秋田追分の魅力を感じることができたように思います。

ここで秋田追分の歌詞を残しておこうと思います。

(前唄)

春の花見は 千秋公園

キタサノサー

夏は象潟(きさかた) 男鹿島(おがしま)か

秋は田沢(たざわ)か 十和田(とわだ)の紅葉(もみじ)ネ

冬は大湯(おおゆ)か 大滝(おおたき)か

(本唄)

太平(たいへい)の山の上から 遥(はるか)に見れば

水澄(みずすみ) みなぎる 八郎潟(はちろうがた)

(後唄)

誰を待つやら 徯后(きみまち)坂よネ

主(ぬし)と二人で 抱(だき)返(がえ)り

秋田追分は、五城目町出身の民謡歌手・鳥井森鈴(1899~1979)が県内外の民謡を基に作り上げた。哀愁のある節回しが特徴で、秋田の四季や女性の愛の悲しみが歌われている。(R5.10.2「秋田魁新報」引用)

それ以来、できる限り県内で開催される全国大会に赴いてみたいと思い取組んでいます。

~秋田魁新報紙より~

秋田おばこ節 大仙市 6月4日

秋田港の唄 秋田市 6月25日

秋田おはら節 大仙市 9月2日

三吉節 秋田市 9月17日

生保内節 仙北市 令和5年9月24日、令和6年9月22日(2回目の訪問は初めて。汗)

秋田追分 五城目町 10月1日

長者の山 美郷町 10月14日、15日

秋田船方節 男鹿市 11月19日

秋田飴売り節 大仙市 11月23日

秋田長持唄 秋田市 中止

(秋田長持唄は、旧雄和町出身の民謡歌手・故長谷川久子さんが、同町の旧戸米川村、旧種平村で唄われていた「箪笥担ぎ唄」を編曲した民謡。大会は伝承と普及を目的に1994年から開かれてきた。実行委員会の渡辺和弘事務局長(68)は「地域の人から開催を求める声があり実施したかったが、中止せざるを得なかった。来年度以降、再開できるように模索していきたい」と話した。)

今日伺ったのは、「第34回秋田追分全国大会」です。

会場は、広域五城目体育館。

「秋田追分」には鳥井森鈴翁という偉人の存在があるようです。

五城目町役場のホームページから、この大会の趣旨を引用します。

「民謡王国秋田県の中で最も親しまれているのが秋田追分であります。秋田追分の生みの親は五城目町出身の今は亡き鳥井森鈴氏(本名 儀助)で、秋田追分の正しい伝承と保存及び普及を図るため、全国の民謡を愛する皆さんから発祥の地であります当地で自慢ののどを披露していただきたく、秋田追分全国大会を開催するものであります。」

今日の出場者は41名。

過去の優勝者には、年少の部で男鹿市の髙橋姉妹が上位入賞するなど、こんな私でもあちこちの全国大会を観るようになって、聞き覚えのある名前がけっこうありました。

41名の予選終了後は、一回目のゲスト出演。

昨年度優勝者の成田義道さん(鹿角市)が「秋田追分」を披露されました。

41名から決勝進出者が発表されます。

残ったのは15名。この面々で決勝が戦われます。

この方たちが勝者になるとは、このときは誰も知らない。。。

審査の間、二回目のゲスト出演が行われました。

今日、伴奏者の掛け声で運営を担っている須田政博さん。第19回大会の優勝者です。

秋田船方節や秋田おばこを披露くださいました。

二人目は、やはり伴奏者の掛け声で運営を担っている熊谷信子さん。

秋田長持唄を披露してくださいました。いつ聞いても、秋田長持唄は感動で目頭が熱くなる、秋田自慢の民謡と感じます。なんと贅沢な時間でしょう。熊谷さんは、そのほかにも南部牛追い唄を披露。

次に登場したのは、再度の登場、前回(第33回)優勝の成田義道さん。

生保内節、秋田草刈り唄を披露してくださいました。

熊谷先生の秋田おばこ。伴奏などなくとも、会場中の手拍子だけで十分盛り上がりました。(これが民謡の醍醐味なのかも。)

審査の結果、上位5名の歌い手が発表されました。

このなかに今日の優勝者がいます。

優勝は、嵯峨泉稀さん(秋田市)です。

嵯峨さん、司会から「秋田追分の優勝者でもあるおじいさんの影響で民謡をはじめ・・・」と振られ、涙で何も発することができませんでした。優勝した喜び、おじいちゃんとの思い出、この日を迎えるまでの苦労・・・。嵯峨さんの思いに寄り添って眺めていると、こちらまで目頭が熱くなりました。

せっかくなので、魁新報の記事から嵯峨さんコメントを引用しておきたいと思います。

「嵯峨さんは、3年前に亡くなった祖父幸男さんの影響で12年前から民謡を始めた。秋田追分は第9回大会の優勝者でもある幸男さんから習った思い出の曲。「祖父と同じ大会で優勝できたのは本当にうれしい。聴いた人にいい歌だとなと思ってもらえるように、これからも民謡を練習していきたい。」(R5.10.2付け「秋田魁新報」引用)

そしてこちらが準優勝の谷川未采さん(八郎潟町)です。

おめでとうございます。若い二人が上位を取ってくれたことは、これからの秋田の民謡界にとっても嬉しいニュースと思います。

優勝した嵯峨さんの「秋田追分」。

予選・決勝の時と違い、1番を通して唄うので、改めて秋田追分の魅力を感じることができたように思います。

ここで秋田追分の歌詞を残しておこうと思います。

(前唄)

春の花見は 千秋公園

キタサノサー

夏は象潟(きさかた) 男鹿島(おがしま)か

秋は田沢(たざわ)か 十和田(とわだ)の紅葉(もみじ)ネ

冬は大湯(おおゆ)か 大滝(おおたき)か

(本唄)

太平(たいへい)の山の上から 遥(はるか)に見れば

水澄(みずすみ) みなぎる 八郎潟(はちろうがた)

(後唄)

誰を待つやら 徯后(きみまち)坂よネ

主(ぬし)と二人で 抱(だき)返(がえ)り

秋田追分は、五城目町出身の民謡歌手・鳥井森鈴(1899~1979)が県内外の民謡を基に作り上げた。哀愁のある節回しが特徴で、秋田の四季や女性の愛の悲しみが歌われている。(R5.10.2「秋田魁新報」引用)