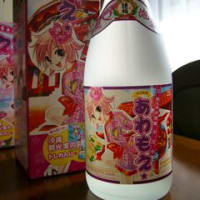

泡盛を長期貯蔵して、3年以上経過したものを古酒(クース)と言います。年数が経過していればいるほど、その泡盛の旨みが増し、珍重されるようになるということは、泡盛を少しでも飲んだことがある人なら聞いたことがあるでしょう。こう書くと、なんとなくワインと似たようなところもありますね。年月を重ねて熟成された泡盛は、香味がまろやかになるのですが、その熟成のメカニズムは実はまだまだ判っていないことが多いそうです。最近話題の銘柄のいくつかは、新酒でありながら古酒っぽい香味を持ち合わせていたりするので、一部の酒造所は研究の結果として何かヒントを得たのかもしれません。

さて、泡盛は熟成のために甕で寝かせるというのはご存じかと思いますが、瓶でも熟成することが判っています。

熟成のメカニズムには、主に以下の4つが挙げられます。

1) 泡盛が呼吸(ガス交換)して香味成分を変化させて、刺激的な香味を減らし芳香を増します。甕も瓶も上部に空気の隙間があります。この空気を使って呼吸するというわけです。ここで生成される成分はバニリンなど。古酒になるとバニラのような甘く華やかな香りがするのはこのせいです。

2) アルコールと水が時間とともに組み合わさって、安定したクラスターを形成します。寝かせた泡盛の味が丸くなるのはこのせいです。泡盛に音楽を聴かせると美味しくなるんだ、という話を聞いたことがありますが、音の振動でこの変化を促進するということかもしれません。

ここまでは甕も瓶も共通ですね。

3) 甕の場合、1)で紹介した「呼吸」がさらに甕の壁面を通じて行われます。したがって瓶熟成よりも、より「呼吸」による変化が進みやすいと言えるでしょう。このとき甕の壁面から揮発成分が蒸散します。その結果、香気成分が濃縮されていきますので、さらに濃醇な香味になっていくというわけです。

4) さらに甕の場合、陶土の無機成分の溶出などによる味の変化も加わります。甕の壁面からアルカリ金属やアルカリ土類金属が溶出することでphの上昇、さらに土に含まれる鉄分が化学反応の触媒になって酸化還元反応(熟成)に重要な働きをします。

つまりは、甕も瓶も熟成は進むけれども、甕のほうがより熟成がより早く進みかつ濃厚な香味になるという違いがあるということです。これを逆手に取って軽快で淡麗な古酒にしたい場合は、甕よりも瓶のほうが適しているとも言えるでしょう。同じ銘柄を甕と瓶の両方で同じ年月だけ熟成させると、違いがはっきりするかもしれません。それはまだ私も試してないので、いつかやってみたいと思います。

さて、泡盛は熟成のために甕で寝かせるというのはご存じかと思いますが、瓶でも熟成することが判っています。

熟成のメカニズムには、主に以下の4つが挙げられます。

1) 泡盛が呼吸(ガス交換)して香味成分を変化させて、刺激的な香味を減らし芳香を増します。甕も瓶も上部に空気の隙間があります。この空気を使って呼吸するというわけです。ここで生成される成分はバニリンなど。古酒になるとバニラのような甘く華やかな香りがするのはこのせいです。

2) アルコールと水が時間とともに組み合わさって、安定したクラスターを形成します。寝かせた泡盛の味が丸くなるのはこのせいです。泡盛に音楽を聴かせると美味しくなるんだ、という話を聞いたことがありますが、音の振動でこの変化を促進するということかもしれません。

ここまでは甕も瓶も共通ですね。

3) 甕の場合、1)で紹介した「呼吸」がさらに甕の壁面を通じて行われます。したがって瓶熟成よりも、より「呼吸」による変化が進みやすいと言えるでしょう。このとき甕の壁面から揮発成分が蒸散します。その結果、香気成分が濃縮されていきますので、さらに濃醇な香味になっていくというわけです。

4) さらに甕の場合、陶土の無機成分の溶出などによる味の変化も加わります。甕の壁面からアルカリ金属やアルカリ土類金属が溶出することでphの上昇、さらに土に含まれる鉄分が化学反応の触媒になって酸化還元反応(熟成)に重要な働きをします。

つまりは、甕も瓶も熟成は進むけれども、甕のほうがより熟成がより早く進みかつ濃厚な香味になるという違いがあるということです。これを逆手に取って軽快で淡麗な古酒にしたい場合は、甕よりも瓶のほうが適しているとも言えるでしょう。同じ銘柄を甕と瓶の両方で同じ年月だけ熟成させると、違いがはっきりするかもしれません。それはまだ私も試してないので、いつかやってみたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます