母の実家が余市にあったので、自分がまだ小さい頃に、何度か行く機会がありました。

小学3年生の夏休みの長期滞在時、叔父がニッカウヰスキーの余市工場に勤めていたので、夕方に叔父のいる工場に顔を出して、リンゴジュースをごちそうになったりするが楽しみでした。母の実家からニッカウヰスキーまで歩くにはかなり距離があると思っていたのですが、久しぶりに余市に顔を出したら、なんと目と鼻の先だったので、子どもの距離感というのは大人とだいぶ違うんだな、というのを実感した次第です。

ニッカウヰスキーについては、さまざまな情報がネット上にありますので、あえてここで説明するまでもないのですが、創業者の竹鶴政孝さんが居なかったら、サントリーの山崎蒸留所も立ち上がっていなかったかもしれず、日本のウイスキーはもっと違うものになっていたのかもしれません。そして、ニッカウヰスキーが余市で誕生しなかったら、この私もこの世に存在していなかったかもしれない、という事実を、つい先日に知りました。

母方の祖母は余市の生まれで、創業したばかりの大日本果汁株式会社に勤めていました。大日本果汁とは「日」と「果」、つまり今のニッカウヰスキーの前身の会社です。ニッカウヰスキーが何故、大日本果汁という会社だったのか。ウイスキーは蒸留してから出荷まで何年も寝かせなければならず、ウイスキーが熟成するまでの収入源として、余市の名産品であるリンゴを使ってジュースを製造していたからとされています。

祖母はニッカで働いていた際に、私の祖父にあたる男性と出会い、樺太にて結婚式をあげたそうです。そこで母と叔父さんの二人の子どもを授かるも、若くして旦那さんを亡くします。かなりの若さで亡くなったそうで、当然ながら私は一度も祖父とお会いすることもなく、残念ながら顔すら知りません。その後、太平洋戦争が激しさを増してきたのを受けて、樺太から余市に戻り、女手ひとつで気丈ににも二人の子どもを育てたのだとか。昔話を聞けば、祖母は今では想像できないほどの苦労をされていました。

竹鶴さんの妻にリタさんという女性がいました。リタさんは、竹鶴さんのスコットランド留学中に知り合った女性で、周りの反対を押し切って祝福されることなく結婚、誰にも見送られることなく日本に一緒に連れて帰ったそうです。このあたりのエピソードは、「バーテンダー」というコミックスの16巻でも語られていますので、興味がある方はご覧ください。ニッカウヰスキーの敷地内に、旧竹鶴邸があります。私は先日初めて実物を見ることができたのですが、当時にしてはかなりモダンな洋館だったことでしょう。遠い異国から一緒に来日したリタさんのために、竹鶴さんがリタさんの故郷であるグラスゴーの生家を模して建てた家なのだそうです。日本でのリタさんの暮らしは、戦争の影響もあってかなりの苦労があったときいています。

そんなリタさんの暮らしを支えるべくお世話をしていたのが、私の祖母でした。

「え、リタさんって、あのリタさん?」と驚いていたら、叔父や叔母が当たり前のように「そうだ」と言います。

そして、その祖母が先月、90歳で他界しました。

娘である私の母を10年ほど前に亡くし、親より先に逝く子どもはなんと親不孝かと、仕切りに悔しがっていたそうです。

私は、そんな祖母の葬儀で数年ぶりに余市に降り立ち、祖母の人生にまつわるエピソードを知ったのでした。

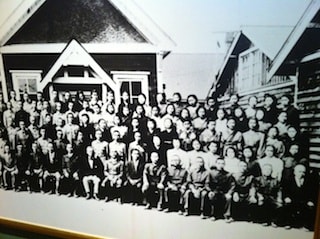

葬儀がひとしきり終わり、帰り際に駅前にあるニッカウヰスキーに立ち寄りました。歴史館の中に創業当時の写真が飾ってあり、その古い写真の中に、私の母の面影に似た女性がいました。「これがバアちゃんだよ」「本当だ、お母さんにそっくりだ」写真を前に、一緒に葬儀に同行していた父とそんな会話をして、自分がこの世に生を受けたきっかけ、人の出会いの奇跡というのをまざまざと実感したのでした。

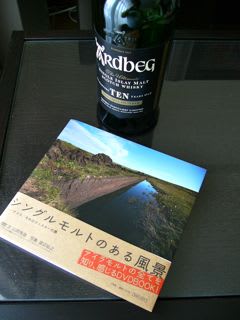

先日、喪中ハガキを投函し、今年もあと一ヶ月を切りました。年末年始はカレンダーを見るとやけに短いのですが、ニッカで手にいれたシングルモルトでも傾けながら、静かに過ごせたらと思っています。

小学3年生の夏休みの長期滞在時、叔父がニッカウヰスキーの余市工場に勤めていたので、夕方に叔父のいる工場に顔を出して、リンゴジュースをごちそうになったりするが楽しみでした。母の実家からニッカウヰスキーまで歩くにはかなり距離があると思っていたのですが、久しぶりに余市に顔を出したら、なんと目と鼻の先だったので、子どもの距離感というのは大人とだいぶ違うんだな、というのを実感した次第です。

ニッカウヰスキーについては、さまざまな情報がネット上にありますので、あえてここで説明するまでもないのですが、創業者の竹鶴政孝さんが居なかったら、サントリーの山崎蒸留所も立ち上がっていなかったかもしれず、日本のウイスキーはもっと違うものになっていたのかもしれません。そして、ニッカウヰスキーが余市で誕生しなかったら、この私もこの世に存在していなかったかもしれない、という事実を、つい先日に知りました。

母方の祖母は余市の生まれで、創業したばかりの大日本果汁株式会社に勤めていました。大日本果汁とは「日」と「果」、つまり今のニッカウヰスキーの前身の会社です。ニッカウヰスキーが何故、大日本果汁という会社だったのか。ウイスキーは蒸留してから出荷まで何年も寝かせなければならず、ウイスキーが熟成するまでの収入源として、余市の名産品であるリンゴを使ってジュースを製造していたからとされています。

祖母はニッカで働いていた際に、私の祖父にあたる男性と出会い、樺太にて結婚式をあげたそうです。そこで母と叔父さんの二人の子どもを授かるも、若くして旦那さんを亡くします。かなりの若さで亡くなったそうで、当然ながら私は一度も祖父とお会いすることもなく、残念ながら顔すら知りません。その後、太平洋戦争が激しさを増してきたのを受けて、樺太から余市に戻り、女手ひとつで気丈ににも二人の子どもを育てたのだとか。昔話を聞けば、祖母は今では想像できないほどの苦労をされていました。

竹鶴さんの妻にリタさんという女性がいました。リタさんは、竹鶴さんのスコットランド留学中に知り合った女性で、周りの反対を押し切って祝福されることなく結婚、誰にも見送られることなく日本に一緒に連れて帰ったそうです。このあたりのエピソードは、「バーテンダー」というコミックスの16巻でも語られていますので、興味がある方はご覧ください。ニッカウヰスキーの敷地内に、旧竹鶴邸があります。私は先日初めて実物を見ることができたのですが、当時にしてはかなりモダンな洋館だったことでしょう。遠い異国から一緒に来日したリタさんのために、竹鶴さんがリタさんの故郷であるグラスゴーの生家を模して建てた家なのだそうです。日本でのリタさんの暮らしは、戦争の影響もあってかなりの苦労があったときいています。

そんなリタさんの暮らしを支えるべくお世話をしていたのが、私の祖母でした。

「え、リタさんって、あのリタさん?」と驚いていたら、叔父や叔母が当たり前のように「そうだ」と言います。

そして、その祖母が先月、90歳で他界しました。

娘である私の母を10年ほど前に亡くし、親より先に逝く子どもはなんと親不孝かと、仕切りに悔しがっていたそうです。

私は、そんな祖母の葬儀で数年ぶりに余市に降り立ち、祖母の人生にまつわるエピソードを知ったのでした。

葬儀がひとしきり終わり、帰り際に駅前にあるニッカウヰスキーに立ち寄りました。歴史館の中に創業当時の写真が飾ってあり、その古い写真の中に、私の母の面影に似た女性がいました。「これがバアちゃんだよ」「本当だ、お母さんにそっくりだ」写真を前に、一緒に葬儀に同行していた父とそんな会話をして、自分がこの世に生を受けたきっかけ、人の出会いの奇跡というのをまざまざと実感したのでした。

先日、喪中ハガキを投函し、今年もあと一ヶ月を切りました。年末年始はカレンダーを見るとやけに短いのですが、ニッカで手にいれたシングルモルトでも傾けながら、静かに過ごせたらと思っています。