今夜の日本経済新聞ネット記事など各紙で既報の通り、政府は今日、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」を決定した。地方にアベノミクスの成果を広く行き渡らせることを目指すため、①地域の実情に配慮しつつ、消費を喚起する、②しごとづくりなど地方が直面する構造的な課題への実効ある取組を通じて地方の活性化を促す、③災害復旧等の緊急対応や復興を加速化する、という3点に重点化したとのこと。

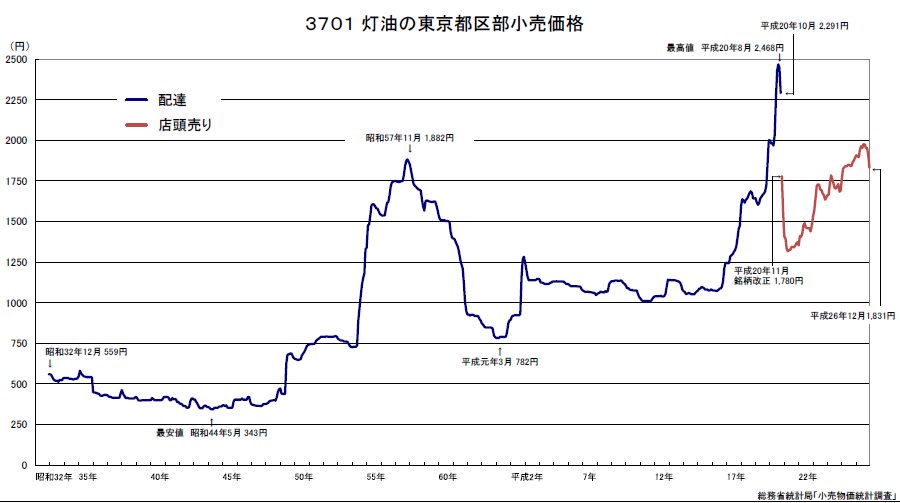

具体策としては、今年度当初予算に計上できなかったものや、来年度予算案の先取りのようなものがある(資料1)。どれもこれも、実際に予算が投入されれば、その限りにおいては経済効果は出てくる。それによって景気回復の足がかりになるかどうかは、各分野ごとに全く違う。こうした「緊急経済対策」の類が国全体の景気回復の起爆剤になると期待している人はもはやいないであろう。

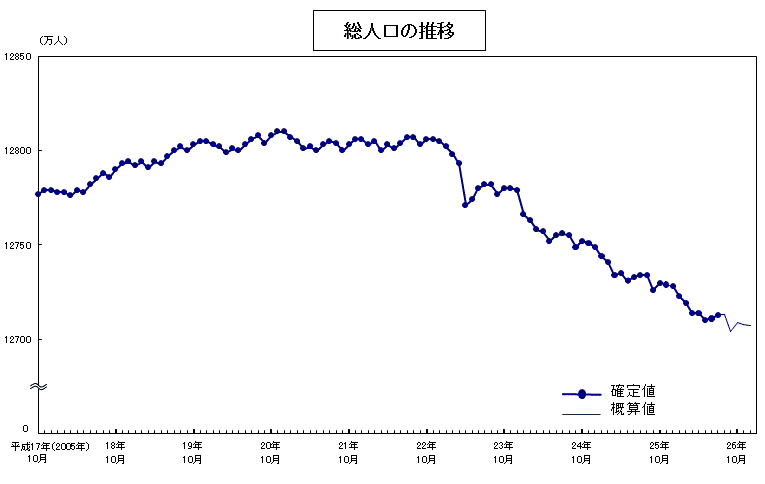

更に、このブログでも何度か書いてきたことだが、こうした景気対策の効果は生活保護受給者のような最低所得層の動向には全く響かない。過去幾度の契機対策が打たれてきたが、それによっても改善の兆しがないことは一目瞭然である。特に、1990年代以降の経済対策の連発にもかかわらず、生活保護関連指標は一向に改善しない(資料2)。

これは高齢化に因るのであって、景気対策効果が波及しないのも頷ける。今回の対策メニューを見ても、やはりそう思える。最低所得層への対策は、景気動向とは関係なく打たれるべきであり、これまでもそうなってきた。但し、財政事情との関係は反映される。ポスト団塊世代が天下を取るまでは、マスコミが書き立てたくなるような“格差社会”は拡がり続けるだろう。

<資料1>

(出所:日本経済新聞ネット記事)

<資料2>

(出所:厚生労働省資料)

具体策としては、今年度当初予算に計上できなかったものや、来年度予算案の先取りのようなものがある(資料1)。どれもこれも、実際に予算が投入されれば、その限りにおいては経済効果は出てくる。それによって景気回復の足がかりになるかどうかは、各分野ごとに全く違う。こうした「緊急経済対策」の類が国全体の景気回復の起爆剤になると期待している人はもはやいないであろう。

更に、このブログでも何度か書いてきたことだが、こうした景気対策の効果は生活保護受給者のような最低所得層の動向には全く響かない。過去幾度の契機対策が打たれてきたが、それによっても改善の兆しがないことは一目瞭然である。特に、1990年代以降の経済対策の連発にもかかわらず、生活保護関連指標は一向に改善しない(資料2)。

これは高齢化に因るのであって、景気対策効果が波及しないのも頷ける。今回の対策メニューを見ても、やはりそう思える。最低所得層への対策は、景気動向とは関係なく打たれるべきであり、これまでもそうなってきた。但し、財政事情との関係は反映される。ポスト団塊世代が天下を取るまでは、マスコミが書き立てたくなるような“格差社会”は拡がり続けるだろう。

<資料1>

(出所:日本経済新聞ネット記事)

<資料2>

(出所:厚生労働省資料)