標記の論説を掲載する中国四国歴史学地理学協会『年報』第14号が完成して発行されました。

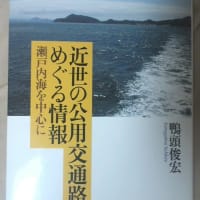

この論説は、山口県県史編さん室『山口県史研究』第26号(同じ月に発行)に掲載された《修史研究》「山口県内における自治体史誌とモータリゼーション時代の公共交通」の続編であって、そこからの発展研究を説明するものです。

学界では近年、全国的には1980年代の半ばに峠を越えた自治体史誌編さん事業の歴史を批評しようとした、いわゆる「自治体史誌論」が提起されるようになっています。平成30年(2018)1月発行の日本歴史学会『日本歴史』第836号では、その事業史をテーマにする《特集》「自治体史を使いこなす」が組まれました。そうした動向に対してこの論説は、かかる歴史を先行研究からさらにわかりやすく批評できる方法論を試しに提示するものです。具体的には、陸・海・空すべての公共交通機関を有し、しかもそれらが競合関係にある瀬戸内5県(岡山・広島・山口・香川・愛媛県)をフィールド、自治体史誌の編さん事業と変容の時期をほぼ同じにする公共交通を分析対象と定めたうえで、公共交通の動向が史誌でいかに書かれたのか、分析結果を一覧表に整理してみました。この表をとおし、かかる歴史について県ごとの特徴を明らかにするとともに、将来的な課題点を見出すこともできたのです。

変則的な手法の研究ゆえ論文を量産できるようなテーマではないだけに、対象5県の基礎データのすべてを掲示しておきたかった……が本心ですが、今回の論説では紙幅のルールによって、基礎データを要約しスペースを圧縮した表を掲示しています。しかし、せっかく整理した基礎データだから、将来どこかの機会で公表したいと考えております。