こんばんは神急です。

実は先日、大師線の撮影を行った際に1500形にバリエーションがあることに気が付いたのでちょっとまとめてみようかと思います。

京急1500形は(新製時の区分で)大きく分けると鋼製車体で界磁チョッパ制御のもの、アルミニウム合金製車体で界磁チョッパ制御のもの、アルミニウム合金製車体でVVVFインバーター制御のものの3グループに分けられます。

車体の形状としては鋼製車とアルミ車の2グループに分けられますのでこの両者を比較していきます。よく知られている両者の違いとしては雨どいの形状、車体断面の形状、妻板部の形状などが挙げられますがそれ以外にも違いがあるようです。それでは写真とともに比較していきましょう。

1. 先頭部の雨どい形状

↓アルミ車では埋め込まれており、角が斜めに切られています

↓鋼製車では飛び出た雨どいがまっすぐ端まで伸びています。

2. ランボード

↓アルミ車では屋根と一体?で隙間がありません。

↓鋼製車ではプレス品の組み立てで屋根との間に隙間があります。

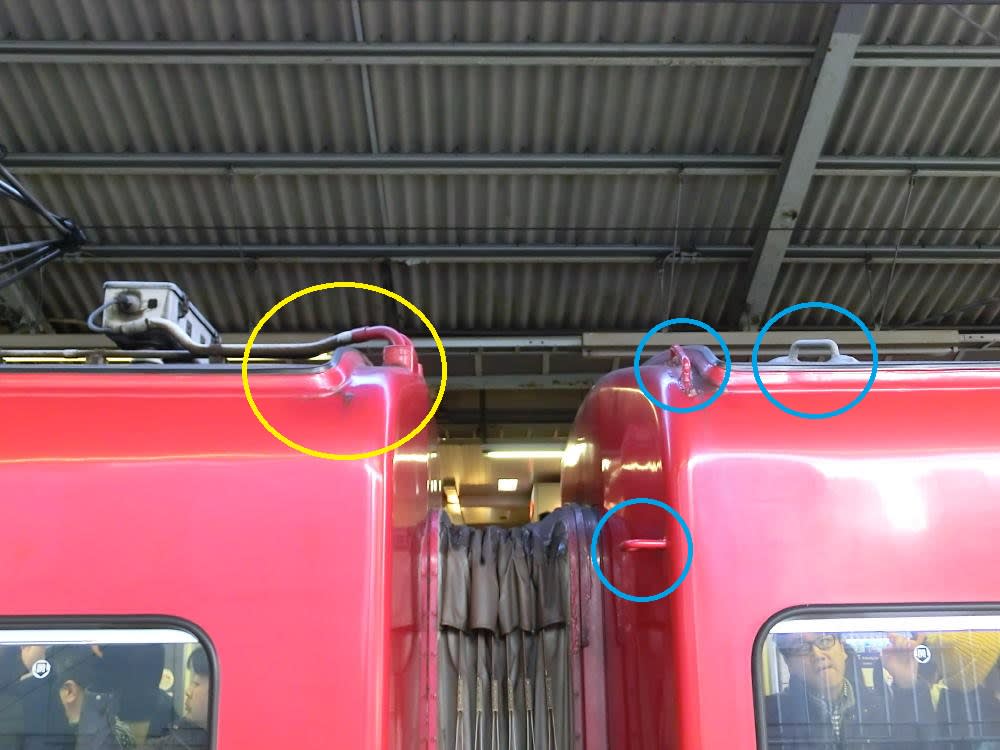

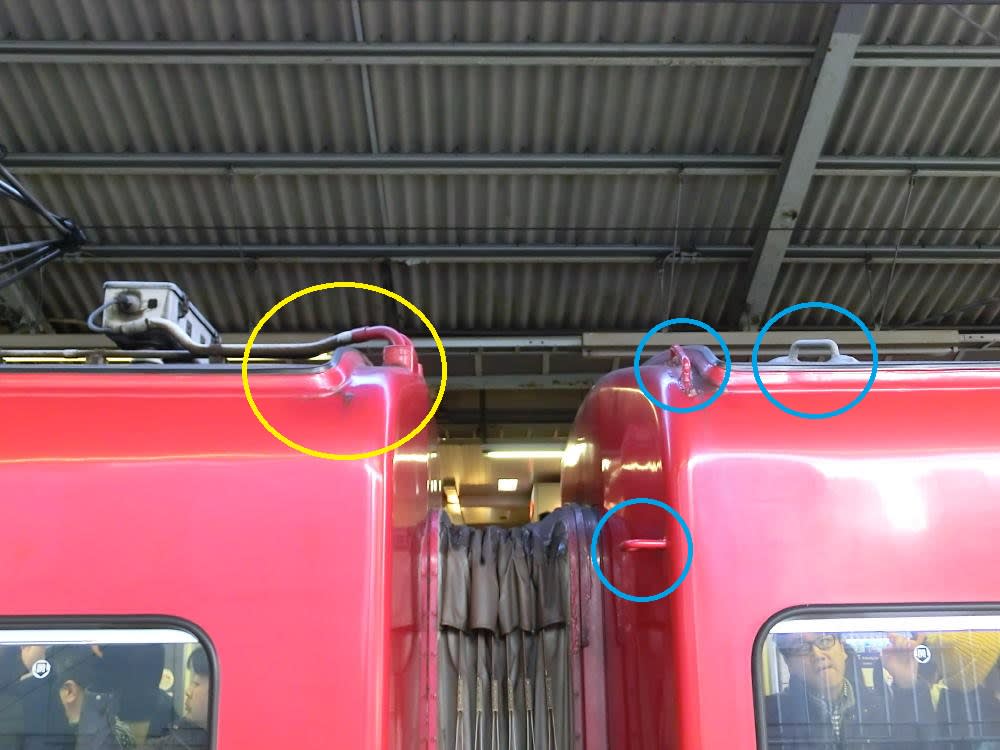

3. 妻板の手すりの配置と雨どい

↓アルミ車

↓鋼製車

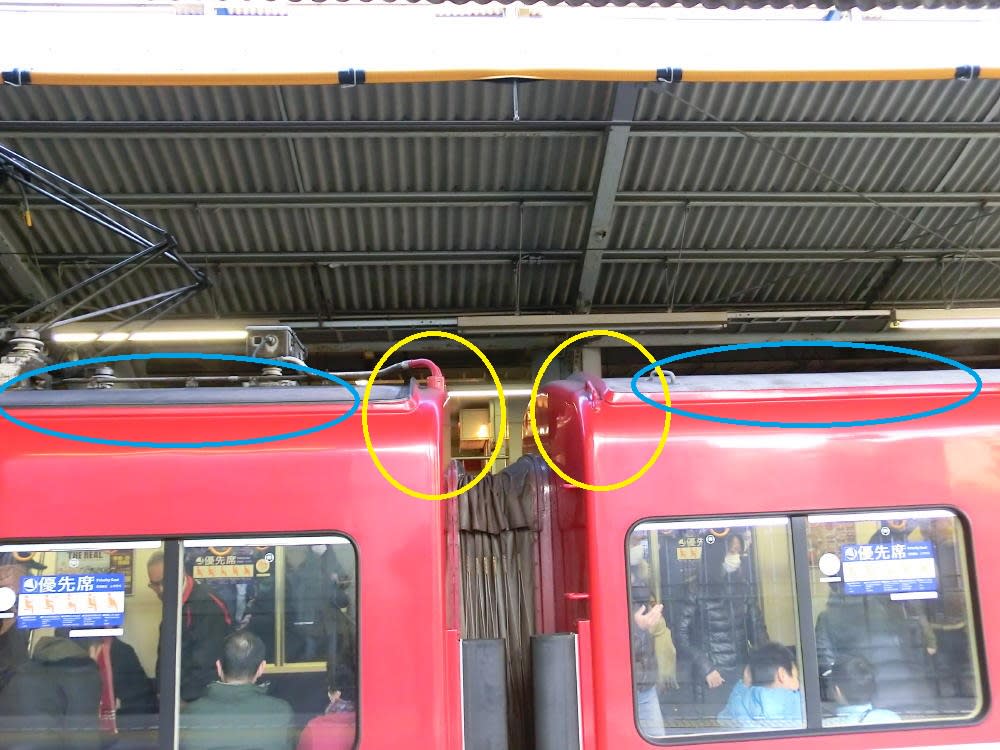

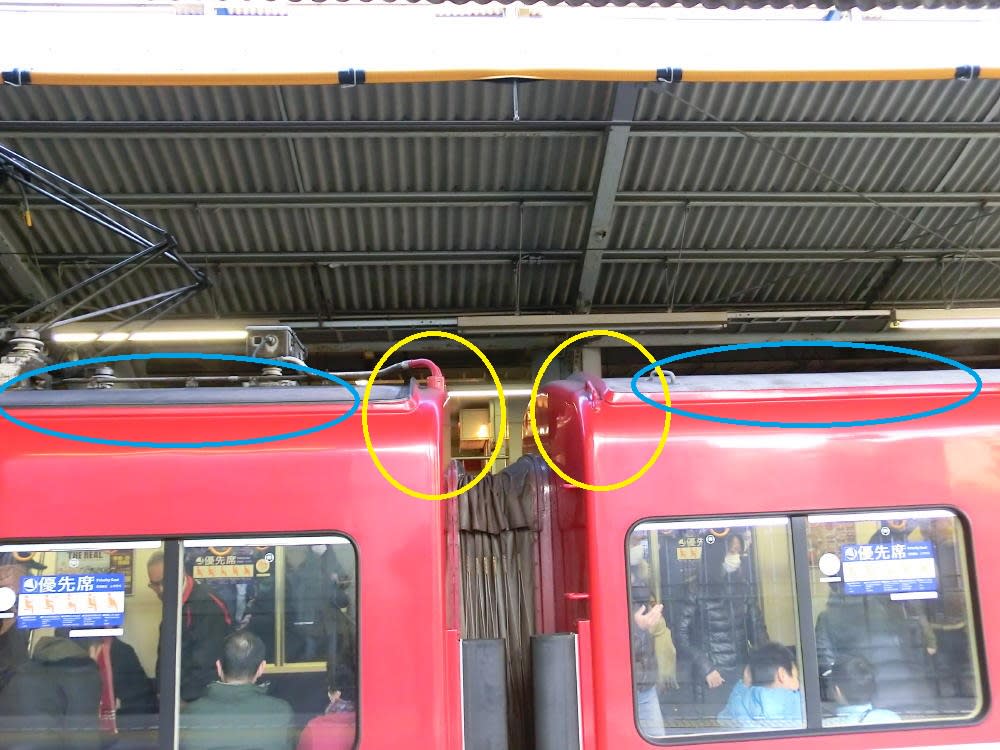

別の角度から

↓アルミ車

↓鋼製車

このように案外形状に違いがあるようです。再現することができたら面白いかもしれません。

最後に番外編として特殊な形態の事例を紹介します。

何気なく来る1500系を観察していたのですが1505編成が来た際に違和感が…。

↓左が1507、右が1508です。違いが判りますか?

なんとこの編成、1508のみ屋根の改修が行われたようで、雨どいの先端の黒いゴムがなくなっている他、屋根材が変更されているのです。

(写真だと1508のほうは雨どいの先まで赤く、また屋根が白っぽいのがわかるかと思います)

なぜこのような中途半端なことになったのかは不明ですが、1600番台(現在は改番で消滅?)にも中途半端に屋根が改修された編成があったように記憶しています。案外改修をするかどうかの判断は適当なのでしょうか?

もしも鋼製車を作る際にはこういう特徴のある編成を作りたいものですね。

それではまた

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

実は先日、大師線の撮影を行った際に1500形にバリエーションがあることに気が付いたのでちょっとまとめてみようかと思います。

京急1500形は(新製時の区分で)大きく分けると鋼製車体で界磁チョッパ制御のもの、アルミニウム合金製車体で界磁チョッパ制御のもの、アルミニウム合金製車体でVVVFインバーター制御のものの3グループに分けられます。

車体の形状としては鋼製車とアルミ車の2グループに分けられますのでこの両者を比較していきます。よく知られている両者の違いとしては雨どいの形状、車体断面の形状、妻板部の形状などが挙げられますがそれ以外にも違いがあるようです。それでは写真とともに比較していきましょう。

1. 先頭部の雨どい形状

↓アルミ車では埋め込まれており、角が斜めに切られています

↓鋼製車では飛び出た雨どいがまっすぐ端まで伸びています。

2. ランボード

↓アルミ車では屋根と一体?で隙間がありません。

↓鋼製車ではプレス品の組み立てで屋根との間に隙間があります。

3. 妻板の手すりの配置と雨どい

↓アルミ車

↓鋼製車

別の角度から

↓アルミ車

↓鋼製車

このように案外形状に違いがあるようです。再現することができたら面白いかもしれません。

最後に番外編として特殊な形態の事例を紹介します。

何気なく来る1500系を観察していたのですが1505編成が来た際に違和感が…。

↓左が1507、右が1508です。違いが判りますか?

なんとこの編成、1508のみ屋根の改修が行われたようで、雨どいの先端の黒いゴムがなくなっている他、屋根材が変更されているのです。

(写真だと1508のほうは雨どいの先まで赤く、また屋根が白っぽいのがわかるかと思います)

なぜこのような中途半端なことになったのかは不明ですが、1600番台(現在は改番で消滅?)にも中途半端に屋根が改修された編成があったように記憶しています。案外改修をするかどうかの判断は適当なのでしょうか?

もしも鋼製車を作る際にはこういう特徴のある編成を作りたいものですね。

それではまた

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます