自然科学や数学、応用科学などの学術は、その仮説の証明は、用いる環境・素材・計測機器、計算方法を吟味した上での実験による実証データの推積による分析によるものと考えられるが、仮説を実証する実験に不適当な対象を使えば、どのような結果が生ずるのか自ずと分かり得る。そもそもその様な誤った材料から導き出された結果は信用されるべき結果と言えるであろうか。学術の理論として認められるものであろうか。

しかしながら、歴史学ではそれがそうではないらしい。

【営利目的】の学術誌ですら、論文は、査読(*1)を通して原稿が予め同じ分野の専門家(査読者)の検討され、問題が無いかチェックするものであるという。しかしながら、出版社及びその編輯者が同分野で同じ指向性を持つ場合は、そのチェックが機能するかどうかはなはだ疑問が生じている。

先頃増補版が出た笠原十九司氏の著書『南京事件論争史 日本人は史実をどう認識してきたか』での旧版書にそんな不適当な事例を見ることが出来る。

第一章【「論争」前史】「1 南京事件を知っていた政府・軍部指導者=>陸軍中央の事件への対応」の中で、宇都宮直賢(*2)氏の回想録『黄河・揚子江・珠江 ─中国勤務の思い出(1980)』からの引用されている。

下記にその記述を引用してみる。

引用《

南京の暴行虐殺事件のニュースについては、日本側はこれを発表することを禁止したが、全世界に知れわたって轟々たる非難の的となったことはまことに遺憾千万だった。(中略)ずっと後で広田大佐と軍渉外部長を交代した際、談たまたま南京虐殺事件におよんだ時、大佐は「中国側の宣伝による中国人の殺害された数はまったく天文学的であり、過高断面の表現もよいところだったが、私が南京駐在の日本領事たちと現地ではっきり見聞したところでも、多数の婦女子が金陵大学構内で暴行され、殺害されたことは遺憾ながら事実であり、実に目を蔽いたくなる光景だった」と語った。

》

上記引用の記述で、陥落後の日本軍による不法・不当行為を日本政府・陸軍中が認識していたという根拠の一つとして提示されている。

気になる点が二つ。

①支那側の主張する【天文学的数値】

②金陵大学(南京大学)での多数の婦女子強姦殺害事件

①については、【天文学的数値】は具体的な数値では無いが、1938年2月2日の「国際連盟理事会第100回」の第6会合に於ける[中国政府の訴え](*3)が【一般市民2万人の殺害】で有ったことを考慮すると、この【天文学的数値】と【イメージ】がそぐわない。まるで東京裁判以降の数値のようなでこの話は【東京裁判以降】ではと疑われる。この回想録が1980年に出版(非売)とのことで、いつの書かれたかは定かではないが記憶の混濁があるのではないかと考えると、史料としては不適当と考えられる。

②についても、金陵大学(南京大学)でこのような重大事件が起こっていたのであれば何等かの【史料】が残っているはずである。

阿羅健一氏による領事官輔・粕谷孝夫氏の聞きとり(*4)によると、この広田大佐とは本間雅晴少将に随行して1938年2月の始め頃に南京入りをした広田豊氏のことと考えられ『国際安全区当案』の【第59号日高Hidaka氏への手紙(原注)】にラーベが来訪を謝意を示している記述(*5)がある。この実在の人物が事件の跡である悲惨な現場を【目撃】出来るぐらいであるから、1938年1月中頃から2月前半と推測して、当時の南京に在留していた欧米人の抗議文・手紙・日記などを集めた文献や南京攻略戦前後の研究書など10冊程度の文献(*6)を紐解いて調べてみたが、その様な【悲惨な事件】は見当たらなかった。

①②からの可能性としては、この宇都宮直賢氏が回想で【記憶違い】又は【嘘】を記述したか、広田氏が宇都宮氏に嘘を付いたかである。記憶違いならまだしも、宇都宮氏が嘘を記述したり、広田氏が嘘を付いたというのならその真意は何処にあったか不明だが、【嘘】を付いたことが、碌に調査もされずに外務省同様に軍中央まで、【虚偽の戦時宣伝】の情報が上がっていたというのであれば、当時における【防諜】の【機能】が皆無であったという証左とも受け取れる。

又宇都宮氏が、嘘を付いたというのなら、戦後1949年に台湾の蒋介石政権へ軍事協力した白団のメンバーでもある(*7)宇都宮氏が、回想記を書く際に蒋介石国民党(1975年逝去)の残党および台湾政府になんらか為に阿った可能性も考えられなくもない。

宇都宮氏は防諜組織研究所の機関長であり、情報の重要性は認識していたと想像だにするが、その真意は分からないし、単なる可能性でありどのような事情があったか判らないが、史料として実質的な事件をその史料や文献の中に見いだすことが出来なかった以上は史料としては価値がない。

学術界のこの分野に於ける権威である笠原十九司氏が、この引用の史料について①②の点から傍証を探し検討したというのは本書籍からは全く窺えない。このような問題のある回想録の部分を自身の論拠の一つに使うことは、不適当とは考えなかったか不思議で仕方がない。又、チェックをするはずの査読をしたであろう同分野の専門家というのも何を基準に判断しているのか理解に苦しむ。

笠原氏は、同著の中で自身の教え子がこのような「史料の裏付けもなく、根拠もなく自分の推量だけで判断してはいけない」と注意するとのべて(*8)、東中野氏の推測を批判しておられるが、自分自身の論攷では全く【史料】の裏付けを取らず、検証もされていないようである。

笠原十九司氏が論攷を寄せている『南京大虐殺否定論13のウソ』 第3章の中で、

【一次史料】の重要性を溪内謙氏の『現代史を学ぶ』の一文を引用【歴史家は、「第一次史料」とよばれる史料がとくに基本的な史料である、「第一次史料」に基づかない歴史記述は信頼できない、とよくいいます。第一次史料とは、原史料あるいは根本資料といわれることからも判るのですが、歴史家によって加工される以前の原材料、引用される以前の「もとにある」史料のことであり、大体において歴史的出来事と同時代に作成された記録です。】その重要性を説いている(*9)。つづいて【日本軍の占領下の南京にいて、南京事件を目撃したり、見聞した外国人のジャーナリスト、宣教師、外交官たちの記録文書こそ歴史学でいう「第一次史料」なのである。】

とご自身で引用してまでその重要性を説かれている。んらば、笠原十九司先生は、回想録やオーラルヒストリー(証言)など、根拠の無い又は薄いものを使わず、自身等の主張の【一次史料】を再点検し、それでもって論考をする必要があると素人は考えるがそうは成されなかった。

この書『南京事件論争史』には、1937年の南京攻略戦後について、日本軍の不当・不法行為は、【学問的に決着した】と何度も出てくるが、このような【点検または史料批判】されてい無い史料が恣意的あるいは無分別に紛れ込んで構築された論攷から【学問的に決着した】などと言えるといえるであろうか。素人読者ですら、調べれば判るような論考や記述を野放しで罷り通っているならば、近代歴史学の学術界も学界の【コンセンサス】などと笑って見過ごすことが出来るものでは無い筈である。真摯な猛省と効果有る自浄対策を求める。

【参考文献】

(*1)査読 wikiより https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%BB%E8%AA%AD#cite_note-14

(*2)宇都宮直賢 NIDS防衛研究所紀要 http://www.nids.mod.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j14-2_6.pdf

木村洋『ヤマ機関の研究・講演用資料』(第16回諜報研究会)http://www.npointelligence.com/NPO-Intelligence/study/pic1602.pdf

(*3)『南京の実相』(日本の前途と歴史教育を考える議員の会監修)P.88下段4行目[4014]中国政府による訴え(文書 C69.193.VII.)1938年2月2日の「国際連盟理事会第100回」の第6会合に於ける中国政府による訴えの中で、P.89下段最終行より次頁P.90上段6行目まで《日本軍が南京と杭州で犯した残虐行為につき、アメリカの大学教授や宣教師たちの報告に基づいた信頼のおける記事がもうひとつ、1938年1月28日付けのディリーテレグラフ紙とモーニングポスト紙にも掲載されています。日本軍が南京で虐殺した中国市民の数は20,000人と推定され、まだ若い娘を含む何千という女性が凌辱されました。》

(*4)阿羅健一『南京事件日本人48人の証言』小学館文庫 p.302-305

(*5)『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』(冨澤繁信著/展転社 /2004/10)、P.312/5行目

(*6)①『Eyewitness to Massacare』(Zhang Kaiyuan、Donald MacInnis著/2000/12/26/Routledge社)

②『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』(冨澤繁信著/展転社 /2004/10)

③『南京の真実』(ジョン ラーベ著、エルヴィン ヴィッケルト編集、平野卿子翻訳/講談社/1997/10)、

④『外国人が見た日本軍による暴行』(ハロルド・J・ティンパーリ(Harold John Timperley、

中国表記:田伯烈/翻訳者不明/評伝社/1982/11)

⑤『アジアの戦争』(エドガー・スノー著、森谷巌翻訳/筑摩叢書/1988/1)

⑥『決定版 南京大虐殺』(洞富雄著/徳間書店/1982/12)

⑦『南京への道』(本多勝一著/朝日新聞社/1990/1)

⑧『中国の旅』(本多勝一著/朝日新聞社/1981/12)

⑨『南京事件―「虐殺」の構造』(秦郁彦著/中央公論社/2007/7/1)

⑩『南京事件』(笠原十九司著/岩波書店/1997/11/20)

⑪『南京大虐殺否定論13のウソ』(南京事件調査研究会編集/柏書房/1999/10)

⑫『「南京虐殺」への大疑問』(松村俊夫著/展転社/1998/12/1)

⑬『「南京大虐殺」はこうして作られた』(冨士信夫著/展転社/1995/05)

⑭『プロパガンダ戦「南京事件」』(松尾一郎著/光人社/2003/12)

(*7)白団(パイダン) wiki/https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%9B%A3

(*8)『南京事件論争史 日本人は史実をどう認識してきたか』 第六章 一九九〇年代後半から現在──「論争」の変質 東中野修道・小林進・福永慎次郎『南京事件「証拠写真」を検証する』(草思社、二〇〇五年)の中で、P.255/6行目《つぎはマギー牧師の写真の否定の論理であるが、マギーが東京裁判で証言台に立ち殺人現場を目撃したことを証言したにもかかわらず、そのときフィルムを傍証として提出しなかったのは「虐殺の主張がかえって打ち消されてしまうと恐れたのであろうか」というものである。私のゼミ生がこのようなことをいえば「史料の裏付けもなく、根拠もなく自分の推量だけで判断してはいけない」と注意するであろう。》

(*9)『南京大虐殺否定論13のウソ』(南京事件調査研究会編集/柏書房/1999/10)P.52 年鑑を「一等史料」という荒唐無稽な否定論の中で引用【谷内謙は『現代史を学ぶ』(岩波新書、一九九五年)は歴史学でいう第一次史料についてこう説明している。

───

歴史家は、「第一次史料」とよばれる史料がとくに基本的な史料である、「第一次史料」に基づかない歴史記述は信頼できない、とよくいいます。第一次史料とは、原史料あるいは根本資料といわれることからも判るのですが、歴史家によって加工される以前の原材料、引用される以前の「もとにある」史料のことであり、大体において歴史的出来事と同時代に作成された記録です。(一五六頁)

本稿でもその一端を紹介してきたように、日本軍の占領下の南京にいて、南京事件を目撃したり、見聞した外国人のジャーナリスト、宣教師、外交官たちの記録文書こそ歴史学でいう「第一次史料」なのである。私はアメリカでそれらの史料を収集して前掲資料集にまとめ、それらを日本側史料、中国側史料と照合させながら厳密な史料批判を加えて、『南京難民区の百日』(前出)や『南京事件』(岩波新書、一九九七年)の歴史書を叙述した。】

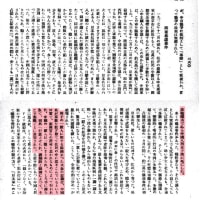

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/bf/4e958b0df4dae2efaae311bc7490fe2e.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/3e/ee4f6f211c5fcfde5f98514db31e6345.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/db/dbf0c4de83642bebaa9db2fe1ec7791f.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/aa/4b6f78386db8398965d5ab7d3cf8c31d.jpg)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/8f/275e903ac5a3597f90f2780b38ec6818.png)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます