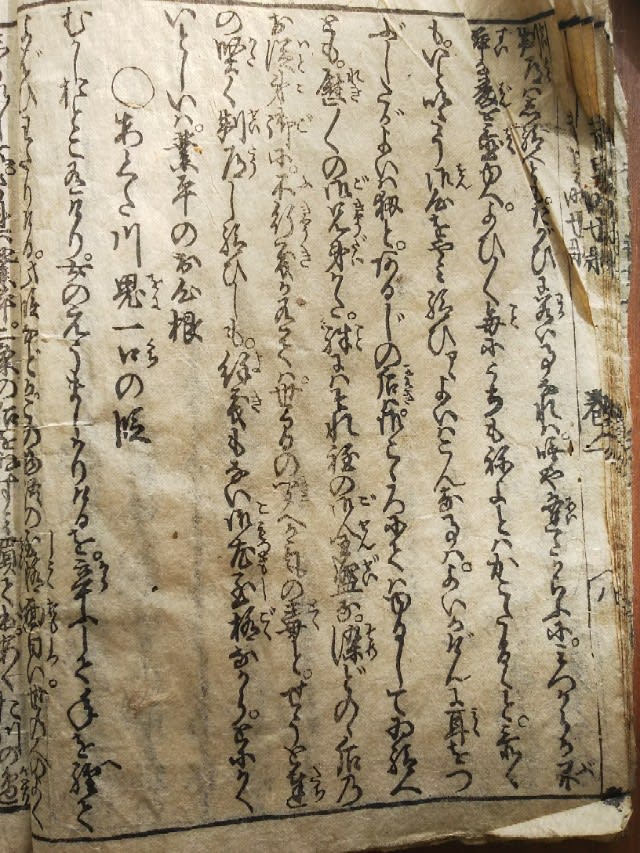

あく

た

川

の

だん

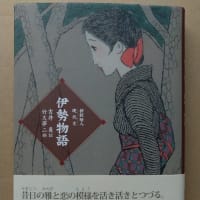

○あくた川鬼一口の段

むかしおとこ有けり。女のえうまじかりけるを辛ふじて年を經て

よばひわたりける。此段などが、この物語の至極面白い、世の人のよく

しられし所。されば業平、二条の后をぬすみ負て出、あくた川の邊

にて、露を何ぞと問れしとは、なま心ある千話ぶみに書なさん、或は

諷又は上瑠璃の道行、いろ/\さま/"\にいひなせし。尤さふも有

さふな事。まづ得がたき君を、年を經てよばひわたり。辛労し

て盗み出て、いと闇い雨の夜、神鳴にも恐れず、戀の奴となり

給ひて、かひ/"\しくも后をば負ふてあくた川迄は来り給ひし

。そのあくた川は、どこの事かもしれねど、それ迄のお二人の有様、

今見るやうにおもはれ、いた/\しうてお笑止。草のうへに置たり

ける、露を何ぞと問れながら、行先多く夜も更にければ、鬼ある

所ともしらで、神鳴はなる、雨は頻にふつて来る。せんかたもなくて

どこぞそこらの、あばらなる倉。人舎のやうなところ、但は人の軒

の下かに、后をばおろし申し、少のをくにをし入れをおとこ弓箭を

負てとあれど、たつた今まで后をばをふてのいたお身なれば

弓箭は有まいけれども、戀の念力、こゝろに弓やなぐゐを負て、

をのれやれあ何ものにても、若もの事もあるならばと、大膽な気に

成給ひて、后をば、はなちはやらじと思召すその躰アゝ一向はやう

夜が明たらと、思ひつゝゐ給ふ内に、鬼はや一口にくひてげり

后はあれなふ、あなやといはせ給へど、神鳴やら雨やらで、業平は聞

付給はず。その内やう/\夜もあけゆくに、見れば出こし女もなし。

南無三宝是までにして、しばらくもねもせぬに、何ものかはつれ

行けん。是はかなしや扨無念やと、蹉跎をして歎き給へどかひなし

しらたまかなにぞと人のとひしとき

つゆとこたへて消なましものを

是は二条の后、お従弟御染殿の后の御方に御奉公でもなく

畢竟いはゞ、お部屋子といふやうなものにていらせ給ひしを、かの

業平も、染殿の后○へは、お心安うなお出入申されしが、いつの隙にか、彼二条

の后の御面影の、さしもめでたくましますをちらと見染、さすが

戀には、氏も位も見かへりがたく、又それ程の賤の夫にてもあらざれば、只

かり初の御たはぶれ、雲にかけはし霞にちよろり、どふやらかふやら

たがひに合点の相ぼれとなり、盗みて負て出ひ給ひけるを、御兄御

堀川の大臣、又その兄の太郎国經、まだ下臈とて殿上人の時とか、さ

れば宵より、雨かみ鳴のはげしき夜なれば、お妹御ながら、染殿の

后の御きげんの程お見舞とて、内へ参り給ふに、いみじうけしからず

泣人の有けるまゝ、是は何じや何事ぞと問せ給へば、お傍衆お腰

元の女中たち、アイ申シ后○がお見えなされず、おゆく衛がしれませ

ぬ。是はまあどふ致しませふと、巣立の白鷺が、親鳥をしたふが

ごとくに、姦しい程泣立るを、お二人の兄御達も、きよつとした顔

つきにて、是はたまらぬそふしては置れまいと、俄に狩衣の袖を

腕まくり、指貫の尻を引からげて、はれやれ是はといひながら

爰かしこと尋ね給ふ。さればとよ業平、一生に跣で、一丁とも

あるかぬお身、殊には后を負給ひて、はか/"\しう得は立退もし給

ず、ついそこらにて、かのふたりの兄御に見付られ、取返されたまひ

し也。さぞ残多ふ思召ふ。露を何ぞと問れ給ひし時、露と答

へて消たらば、今の思ひはせまじき物をと、その業平の思ひの程

をもかへり見給はぬ、戀にはむごき兄御たち、それをかく鬼と

はいふなり。二条の后、まだいとお年若にて、后成もし給はず

只の人にておはしける時の事とかや。

新古今和歌集 第八 哀傷歌

題しらず 在原業平朝臣

白玉か何ぞと人の問ひしとき露とこたへて消なましものを