私の次の目標は…

「Choco.が暑い夏を乗り切る!」です。

猛暑な夏ですが、今日は高温注意報は出ていません。

確かに朝5時の空気感が昨日、今日は違いました。

折り返し地点です。

帰りはやはり走る!

夏休みのオンライン講座 ~犬猫のしつけについて~

犬猫のしつけも科学に則ってやりましょうってこと。

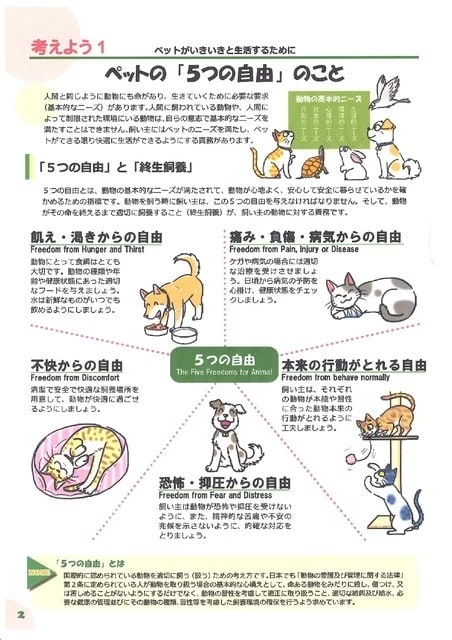

今回は、学習理論から動物福祉に則って問題解決法を考えるお話で

体罰を使わずやってほしい行動にどう楽しく導くかが主題でした。

一見叱ればやらないようになると思いがちですが、

実際はそれで問題が解決した飼い主さんはいないはずです。

犬がその行動を取らなくなるには飼い主さんのハードルが高すぎるからです。

犬の問題行動を見つけた時に、

例外なくそのたびに、その直後(0.5秒以内)に、

犬がもう2度としないと思うけど、

犬の身体精神にダメージは与えない強さで

罰を与えられますか?

絶対に無理ですよね。

問題行動は飼い主のいない時だった。

これだけでも、「毎回」も「その直後」も不可能ですもんね。

それに犬にとって最適な罰の強さってわからなくないですか?

試すこともできないでしょう?

だから、体罰を使ったしつけ方法は科学的とは言えないということになります。

今回は、オペラント条件づけのトレーニングのお話でしたので

ご褒美としてのおやつの話もありました。

おやつを使うと、おいしい=うれしいですから

動物には断然わかりやすいです。

おやつが食べられない子には、食べられるようになるところから。

おやつに罪悪感を持っている人や、

おやつを使っても効果がないという人は、

その使い方間違っていませんか?

正しいおやつの使い方を学びましょう♪

できたらかわいい♪トリックもありますが、

「日々の暮らしに役立つトレーニング」を考えることも楽しそうです♪

それらすべて、動物福祉に則った方法でできますからね。

地区センターのプルメリア咲き始めました!