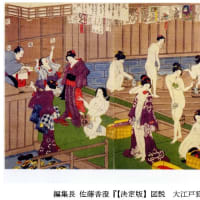

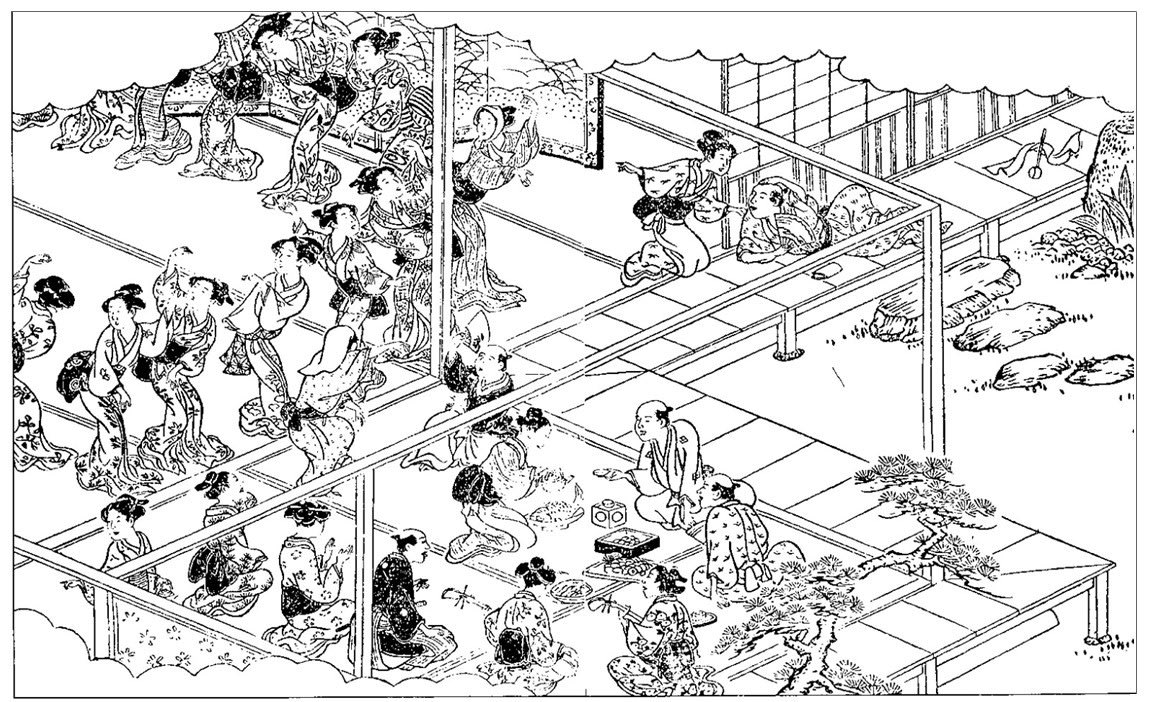

遊郭の風景 客は張見世にいる遊女を見て入った。

筑波山信仰の起こり

関東では富士山につぐ霊場、筑波山。険しい峰は多くの修験者を集め、人々を救済してた。一方はるか上代から祀られた男と女の神は時に仏とされたが、江戸城鎮護の任務をもはたし、庶民の豊穣と繁栄のシンボルとして長い間親しみ守られてきた。

筑波山は茨城県の中央に沓える高さ876メートルの山で、山頂は男体・女体の二つの峰に分かれ、広い裾野を持っている。その美しい姿は昔から人びとの心の糧となり、信仰の対象となってきた。

「常陸国風土記」に、祖先の神が子供の神々を回って歩く途中で、富士山には宿泊を断られたが、筑波山は温かく泊めてくれた。祖先の神は筑波山に対して「人びとはこの山に集まって楽しみ、飲食物は豊富で、いつまでも絶えることなく栄え、いついつまでもこの山での遊楽は尽きない」といった祖先の神の巡行の話がある。

また、筑波山は、四季を通じて誰でも登山ができ、春は花が咲き時、秋は紅葉が美しくなる頃、手をとり肩を並べて飲食物を携えて登り楽しく遊んだと書かれている。『万葉集』にもたくさん歌われ、古くから地域の人々に親しまれ、物見遊山の恰好の場所であった。

山頂にはイザナギノミコトギを祀る男体社とイザナミノミコトを祀る女体社がある。イザナギノミコトとイザナミノミコトは神話の世界では、日本の国土や山野・食物などの神々を生んだ、いわば日本の国土と人民を創り出した天地創造の神である。

山麓の臼井(のつくば市)には里宮の六所神社がある。六所とは山頂と四摂社をさしている。

「筑波山縁起」によると、この山は、天地の開け始まる時から神が宿り、イザナギノミコトとイザナミノミコトが最初に生み、そして降臨した「天地開闘」の霊山である。

延暦元年(782年)に東大寺の僧徳一が登山し、中腹に知足院中禅寺を開いた。徳一は日本の神々は仏(本地)が日本の衆生を救うために、姿を変えて現れた(垂迹、すいじゃく)とする思想によって、山頂の男体神の本地として千手観音を安置した。

その後に空海が登山して、法相宗から真言宗に変わり、密教を広める道場となり、多くの行者が山中の岩屋や滝で修行した。

本地垂迹思想の広まりとともに、イザナギノミコトを祀る男体権現は金剛界の大日如来、イザナミノミコトを祀る女体権現は胎蔵界の大日如来として信仰された。

男体山神社

女体山神社

中禅寺境内には日枝神社と春日神社を勧請して鎮守とした。

山中のいたる所に神仏の霊跡が作られ、全山が信仰の対象となったため神仏の加護を求めて登山する者が増加し、山岳仏教の一大霊場として発展した。

中世になり熊野信仰が広まると、筑波山は日光、羽黒とともに修験者の拠点となり、山麓には多くの熊野神社が勧請された。文明18年(1486年)には熊野三社の修験を統括する聖護院(京都市)の道興が登山している。

修験者とは、激しい修行によって験力(神通力)を得た者という意味で、一般には山野に伏して修業するところから山伏と呼ばれ、超自然的な呪力によって加持祈祷を行った人々のことである。

山中には数多くの修験僧の宿舎や僧坊が建てられた。

筑波山神社 随神門に貼られた千社札

【関連記事】 江戸時代の信仰 千社詣と筑波山神社の千社札

徳川幕府の筑波山信仰

慶長7年(1602年)に徳川家康は、筑波山神領として供僧別当(ぐそうべっとう、住職)あてに筑波郷5百石を寄進した。さらに慶長15年に家康はこの500石を筑波山神社の別当寺である知足院あてに寄進し直している。

筑波山は江戸城の北東方向にあり、この方角は鬼が出入りする鬼門といわれ、何事にも忌み嫌われていた。そこでこの方角に神仏を祀り、災難を除き避けようとして知足院を保護した。以来、知足院は江戸城鎮護の霊山として信仰され、幕府の祈願所となった。

知足院の僧となった光誉は2代将軍の秀忠との関係を強め、江戸城奥向きの祈祷に関与し、江戸に護摩堂を建立した。これが江戸知足院である。

光誉上人五輪塔

3代将軍家光は寛永3年(1626年)から幕府の費用による筑波山諸堂社の造営に着手し、10年には知足院中禅寺の本堂(大御堂)、山頂の両本社、摂社や三重塔、楼門などの付属の建物が落成しました。新築されたたくさんの堂社は目を見張るばかりの美しさであったと伝えられている。

建築資材を運ぶために北条(現在、つくば市)から新たに道路を作り、これを参詣者のための登山路とした。

山腹の登山道の両側には諸職人を住まわせ、知足院を中心に30数軒の僧坊が建てられ、宿屋、土産物屋、遊女屋、小間物屋などができて門前町が成立した。

北条の町に立つ道標

神郡の街

つくば道

*

つくば道 正面のビルはホテル青木屋

5代将軍綱吉も知足院を深く信仰し、住僧の降光(りゅうこう)は将軍の厚い信任を得て、元禄元年(1688年)には江戸知足院を神田橋(東京都千代田区)に移して大伽藍を建立して拡充し、筑波山に来ることなく江戸で祈願できるようにした。これは後に護持院と改称し、実質的には筑波山知足院の本山的存在となった。

護持院は元禄8年(1695年)には幕府の寄進により筑波に1500石の領地を持つようになったが、領地からの年貢を護持院に収取しただけでなく、

筑波山中の摂末社からも宮年貢を徴収している。

住僧は江戸に住み、院代や代官を派遣して筑波山を支配した。

筑波山での宗教行事は院代の指揮により18の衆徒寺の僧が担当し、江戸の護持院と同様に幕府の安泰と天下泰平を祈願し、江戸へ護符を送った。

国会図書館 (絵師:豊国 出版者:辻岡屋 刊行年:安政一年)

江戸時代の信心

神仏に祈願するのは無事息災を願うのが本来の目的であるが、江戸時代中期以降、婦女達の物見遊山として社寺参詣がこのまれた。そこで、神社仏閣では寺にちなんだ年中行事をもうけ、祭礼、縁日に庶民がつどうように考え、いろいろのまじないの功力(くりき)をつくっては町人の信仰心をあおった。

〔厄除 人生3度は厄祓い〕

悪いことが身に降りかかりやすい年、人生の節目の年を厄年という。

数え年で男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳が本厄、その前後を前厄、後厄といい、

神社にお参りをして、災厄を除けるために厄祓(厄祓)をする。

地方によっては慣習が異なることがあるので、近くの神社で尋ねてみてください。

●川垢離(せんごり)

神仏に祈願するために川に入って身を清めるのが川垢離である。

江戸では隅田川の両国橋東詰に川垢離場があった。

●口よせ

巫女が梓弓(あずさゆみ)を鳴らしながら神降しをして、死者や行方不明の人たちの様子を聞く民間信仰を「口よせ」という。

巫女には「いちこ」「あずさみこ」「かみおろし」などがあり、多くは老婆で目が不自由な者であった。

信仰から物見遊山の山へ変化

山岳信仰として出発した筑波山信仰は、知足院が幕府の祈願所となり、権力者と結合したことによって大きく性格が変わっていった。

心身を鍛えて神通カを身につけようとした登山や、五穀豊穣・家内繁盛を願う信仰から物見遊山の参詣に変質して言った。

知足院は幕府から500石の朱印地を与えられ、寺院組織を編成替えする中で、筑波山中にあった多くの修験僧や御師を知足院の衆徒として組み込んでいる。山伏たちは衆徒寺の僧として食禄を与えられるようになったため布教者としての活動を止めるようになった。

明暦3年(1657年)の筑波には家数300軒のうち御師は2軒、山伏は3軒、寺百娃7軒であった。御師の布教活動は見るべきものはなくなってしまった。

筑波山北麓の真壁郡羽鳥村(今の真壁町)には元禄9年(1696年)に「筑波山牛王御師」が13人いたが、83年後の安永8年(1778年)には2人となっている。

この村には中世以来の御師が元禄年間頃までは活躍していたが、その後の参詣者は筑波町に移って羽鳥村からの登山者は急減し、それにともなって御師も減少したのだろう。

幕府に追従して大名や旗本らも護持院に進物を贈って祈願を依頼している。

また、常陸国(茨城県)に領地を持つ大名は参勤交代の途中に筑波山に参詣した。参詣者の主体は常陸、下総(千葉県・茨城県)や江戸の農民、町人であったが、江戸や関東一円での民衆社会に根を下ろした信仰組織は発達せず、筑波山の霊験を宣伝して御札を配り、信徒を登拝させる御師の活躍は見られなかった。

参詣者の中には、伊勢神宮や善光寺などの参詣者と同様に、信仰よりは物見遊山がほんとうの目的で、信仰に名をかりて封建的な束縛から解放された自由な生活を求めるものが多かったからである。

物見遊山が目的 遊女屋が繁盛した

男女和合の筑波の神にあやかってか遊女屋が繁盛し、衆徒寺の僧の中にさえ女犯の罪で罰せられる者が少なくなかった。

公許の遊郭の他に、非公認の遊郭があった。

これを「岡場所」と言った。

「岡」とは、岡目八目、岡惚れ、岡妬きのように使われる「局外」の意味で、「傍・他・外」の場所のことである。

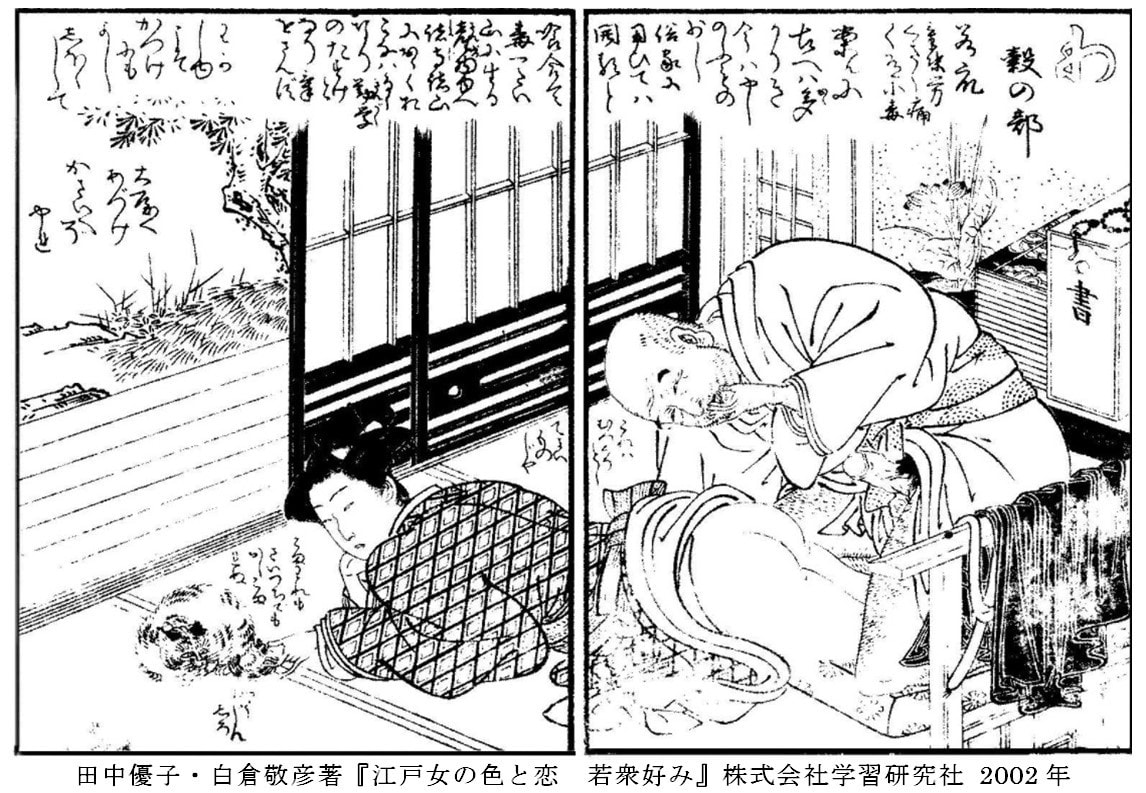

●女犯を犯した坊主が晒されている図

幕府は坊主に多くの特権を与えたが、そのかわり性交を禁止した。3日間晒されたのち各宗派の裁きを受けた。

普通は僧籍をはく奪され寺から追い出された。坊さんだって、我慢できない時もあるのだろう。

南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。

だから坊主は児小姓に手を出した

門前町の風紀が乱れ近くの農村にまで悪い影響を与えた。

享和元年(1801年)には幕府寺杜奉行の取り締まりがあり、旅籠屋32人と遊女16人が厳しい取り調べを受けている。

門前町の風紀が乱れ近くの農村まで悪い影響を与えた

これ以降、筑波の宿屋では遊女を抱え置くことが禁止された。

このために参詣客が減少して門前町が寂れていったとして、

宿屋は幕府に対して召使い女(実際は遊女)を置くことを何回も嘆願してやっと認められている。

遊郭で働く人々

遊郭で働くのは遊女だけではない。

遊女を取り仕切るやり手、客が遊郭に上がる段取りをつける茶屋の亭主のほかにも大勢の人が働いていた。

江戸時代の女遊び 昔も今も変らぬ遊び

江戸幕府が吉原遊廓を公認して以来、いわゆる「公娼」制度がはじまったが、それによって吉原以外の娼婦が根絶されたというのではもちろんない。

公娼が遊女と呼ばれたのに対し、売女(ばいた)と蔑まれたこれらの私娼は、幕府の取締りの網をのがれて根強く生きのびた。

私娼が集団的に売春を営んだ区域ふつう岡場所(おかばしょ)という。

岡場所は、社寺境内や門前町に発生しているが、これは寺社奉行の支配地を拠点とすることによって、私娼取締りの任を負った町奉行の追及を逃れるためでもあった。

岡場所では「切遊び」が基本であった。

切り遊びは、俗に「ちょんの間」といい、昼夜を五つに区切って、一切の揚代をいくらと定めた。

土地や見世の格によって値段はさまざまであったが、

大たい一切が一分(一〇〇〇文)から二朱(五〇〇文)で、昼六〇〇文、夜四〇〇文のところは「四六見世」(銭見世)と称した。

岡場所での遊び代は、吉原に較べると格段に安く、また肩のこるような格式ばった雰囲気もない。

そのため、庶民の恰好の息ぬきの場として、時代が下がるとともにいよいよ繁盛し、そのため衰退をきたした吉原遊廓が、岡場所取締りを幕府に願い出たことがたびたびあった。

〔関連記事〕

ガマの油の値段、藩財政が厳しかった水戸藩も贋金を造った「天保通宝」なら1枚が100文で2500円

●湯女(ゆな)

江戸時代、最初に私娼化の道を歩んだのは湯女である。

私娼とは、幕府の許可を得ないまま、常習的に売春を稼業としている女性のことで、

私娼に準じるものとしては、世間の眼をはばかりながら売春を行なう密娼、ほかに職業をもちながら機会があれば売春も辞さない準娼などがあった。

●茶屋女

江戸時代、社寺の境内や市中で湯茶を供して通行人を休息させる店を水茶屋といい、江戸市中の門前にはずらりと店が並んでいた。

それらの茶屋は、若い女を雇い、客引きさせた。

これから私娼の風が生じた。

遊女を抱える見世を遊女屋、女郎屋、妓楼、青楼などといい、大見世(大籬、おおまがき)、中見世(半籬),小見世(小格子)の等級があり、

遊興には昼遊び、泊りなし、夜泊り、連泊(居続け)の別があった。

●旅籠の女

社寺参詣でにぎわう宿場の旅籠屋は、多数の抱え女を置いて客の足を留めた。

図は精進落としで繁盛する旅籠屋。

●旅籠の女 飯盛女

旅宿にいて売春を生業としていた女は、宿場女郎と言い、飯盛女(めしもりおんな)と呼ばれていた。

●馴染み客

馴染みの客になると、「積み夜具」といって、客から遊女へ布団を贈る風習があった。

●のぞき見

女も障子の穴からこっそり のぞいて楽しんだ。

●ふられ客 廻し部屋でいつ来るか分らない遊女を待って「床の番」をしているふられ客

●酔い客

呑みすぎて肝心なことが出来ないドジな酔い客

●出女

飯盛女の一種。街道に出て旅客の袖を掴んで強引に所属の旅籠屋に引っ張り込んだ。

飯盛女の一種。街道に出て旅客の袖を掴んで強引に所属の旅籠屋に引っ張り込んだ。

●夜鷹

「京で辻君、大阪で総(想)嫁(そうか)、江戸の夜鷹(よたか)」といった。

代表的な街娼で頭に手拭をかぶり小脇に莚を抱えて、物陰から客を引いた。

夜鷹の相場は24文。刀は持っていなかったが、千人切るのはおてのも。

●朝方の女湯には与力、同心も入った

江戸時代、一般的には内風呂はなく銭湯に通った。

与力・同心は朝、女湯に入って、男湯から聞こえてくる話し声から情報を集めた。

上の図は女湯の様子を描いたものである。

銭湯には体を洗うためのヌカ袋が備えつけてあったが、それを使うのは男が多く、それも客の二、三割程度である。

女性は自分専用のヌカ袋を持参し、ヌカだけを買って用いた。

このヌカ袋は何度も使うので、風呂から上がると持ち帰るため水切りをしておく。

ところが衣服をまとい、髪を結い、知り合いと立話をしている間に、ヌカ袋が紛失した。

若い女性の使っているヌカ袋を欲しがる男がいた。

●銭湯の2階

銭湯の2階にあがるのは別途料金が必要だったが、茶を飲んだり、将棋や囲碁に興じたり、女湯をのぞける窓があるなど、

男にとっては憩いの場だった。

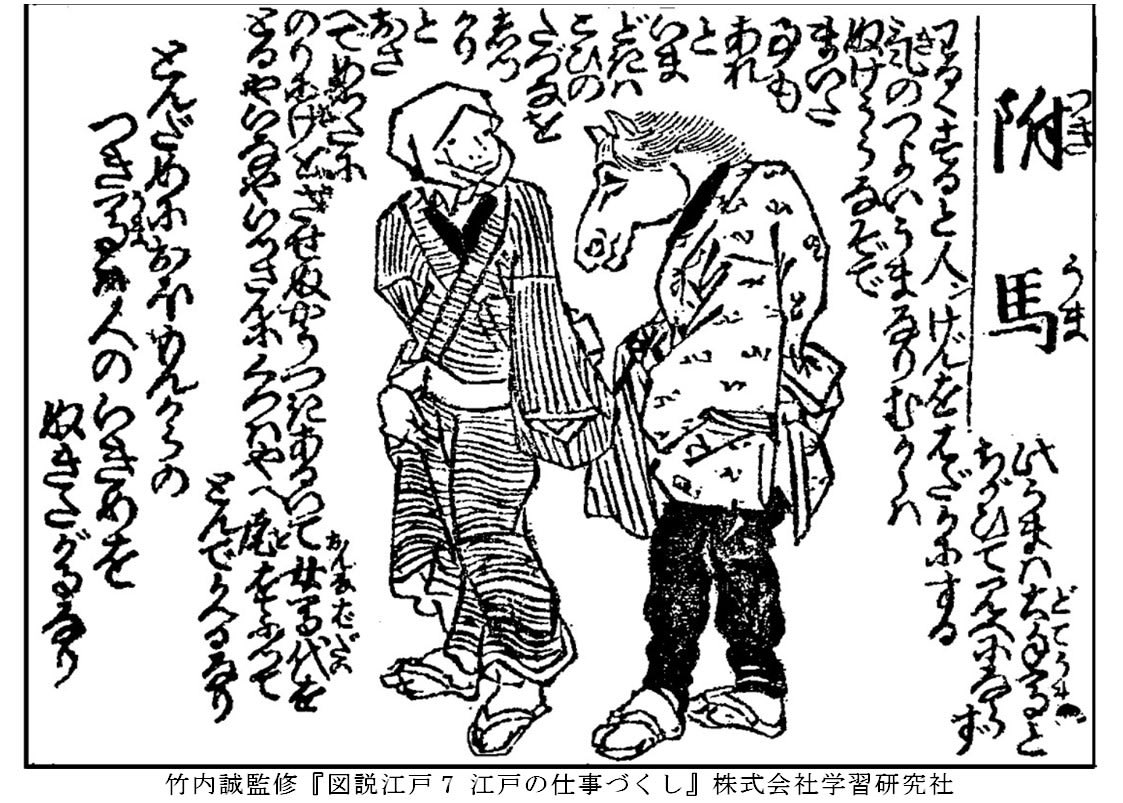

●馬屋

遊興費の払えなかった客について自宅まで馬を連れていき、支払うまで待つ。

馬屋がいると金もないのに吉原で遊んだことが近所にわか ってしまう。

近所の人に笑い者にされたくない客は差恥心から遊興費を工面しようとした。

ここから未払いの客について家まで行って取り立てる者を付馬(つけうま・つきうま)というようになった。

中見世程度の妓楼を扱う業者を「馬屋」といい、小見世の妓楼の客を扱うのを「始末屋」と区別した。

始末屋は客の衣類や所持品などを取り上げてから、古合羽を着せて帰したという。

●庶民の生活

地上の天国 裸を隠さない天真爛漫な社会

日本の混浴の嵯恥心の無さは外国人の非難の的だったが、

日本の生活に慣れるにしたがって、それが開放的で自然の文化であることを理解するようになった。

宿場の女中も幸せを祈った、「牛久下町中宿女中一同」

旧水戸街道牛久宿(牛久市城中)