ガマの油売り口上の「第7段 値下げ販売」で

「さあて、お立ち会い。お立ち会いの中には、

そんなに 効き目のあらたかなそのガマの油、

一つ欲しいけれども、ガマの油ってさぞ高けいだろうなんて

思っている方がおりまするけれども、

此のガマの油、本来は一貝が二百文、

二百文ではござりまするけれども、

今日は、はるばる、出張ってのお披露目。

男度胸で、女は愛嬌、坊さんお経で、山じゃ、鶯ホウホケキョウ、

筑波山の天辺から 真っ逆様にドカンと飛び降りたと思って、

その半額の百文、二百文が百文だよ。

さあ、安いと思ったら買ってきな。り。」と、

貝一個分が“百文”となっている。

“百文”は、今の金額に換算するといくらか?

串団子の値段

次代によって貨幣価値・物価が変動するが、団子を例にとってみると、

串団子の一串の団子の数は、昔は1本の串に4個刺さっていたが、

江戸時代では、中期までは団子の数は5個だった。

1768年(明和5年)から四文銭(しもんせん)が流通するようになって、

今の100円ショップと同じようになんでもかんでも四文均一、

あるいは四文を単位とした値段で売る屋台が出てきた。

食べ物を売る屋台を四文屋 (しもんや)といい、一串に団子が4個、これを四文で売った。

最近スーパーなどで売られている串団子は、1パックに串が三本で90円から100円、

明和時代の串団子1本 ≒ 1文であるから、今の値段で30~35円ぐらいか。

明和時代は、がまの油が1貝を100文とすると、現在の金額で約3,000円~3,500円。

米1升の値段

米1升の値段をみてみると、宝暦・明和時代(1751~1771年)は100文、

文化・文政時代(1804~1829年)が120文、

天保時代(1830年~1853年)に150文だったものが、

慶応~明治元年(1865~1868年)500~1,000文と高騰している。

同じ時期のそば(もり、かけ)の値段は16文であったのが、

慶応~明治元年には20~24文と同じように高騰している。

米の値段は、豊作、不作や季節また、幕末から明治にかけての社会の大きな変化が影響している。

蕎麦の値段

そこで、変動幅のより小さい”そば”の値段でみることにする。

最近のそば1杯の値段が400円~500円程度とすると、幕末・明治初期なら20~24文。

当時の一文は、現在なら20円から25円程度となる。

ガマの油100文は、今なら2,000円から2,500円でだいぶ高い。

ガマの油は貝一個分が ”二百文” が "百文”と値引き販売して売らないと買ってもらえなかったか、

もともと高値だったので値引きした形にして売ったのであろうか、

口上を考えるときの”創作”か、どのような値段で売られていたのか真相は想像の域を出ない。

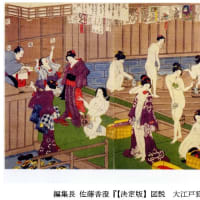

江戸の夜鷹

夜鷹の相場は24文だった。

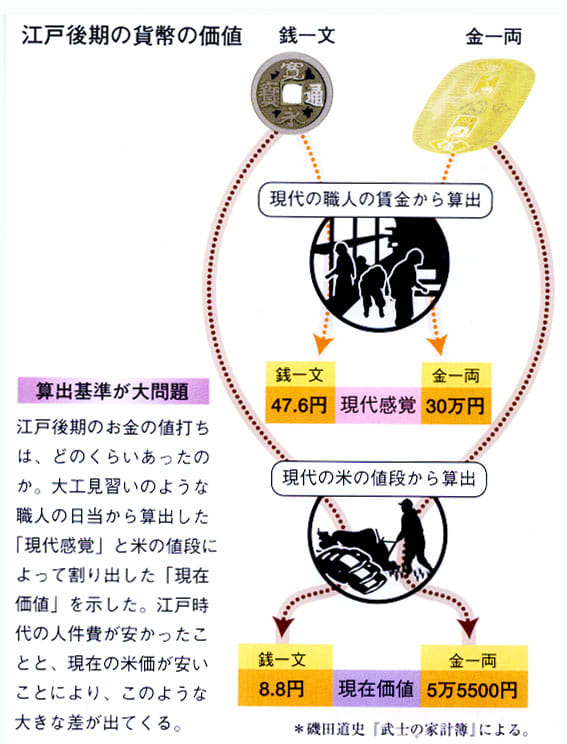

下記、「江戸後期の貨幣の価値」によると、”銭一文47.6円”とある。

これを約50円とすると 24×50=1200円、

夜鷹が1200円、安いか高いかは知る人ぞ知る。

米の値段で換算すると、大分安い。

江戸時代に生まれればよかったと思う人がいるもしれない。

【関連記事】

江戸時代の筑波山信仰と物見遊山 昔も今も変らぬ男女の遊び

酒1升の値段

また、江戸時代の文化・文政期の中ごろ1820年頃の酒1升は200文であった。

がまの油一貝200文と同じである。

大道商人は、的屋(テキヤ)というくらいであるから、

いい加減なところが多分あったものと想像される。

以上は、昔の話である。

現在、筑波山の土産物店で販売している、ガマの油はこんなに高くない。

現在は、江戸時代と違って大量に生産でき、容器のサイズも違うのでもっと安く売られている。

銭一文 8.8円、金一両 5万5千円

竹内誠監修・市川寛明著 「一目でわかる江戸時代」(小学館)18頁

商都として栄えた石岡

「天保通宝1枚=100文が2500円」の文字

(石岡市民俗資料館)

余談! 密鋳の話

天保通宝は、江戸時代末期から明治にかけての日本で流通した銭貨で、天保銭ともいった。

形状は、小判を意識した楕円形で、中心部に正方形の穴が開けられ、

表面には「天保通寳」、裏面には「當百」と表記され、金座後藤家の花押が鋳込まれている。

銅製で、重量は5.5匁(約20.6グラム)。

天保6(1835)年に創鋳された。貨幣価値は100文とされたが、実際には80文で通用した。

いずれにしても質量的に額面(寛永通宝100枚分)の価値は全くない貨幣で、

経済に混乱を起こし偽造も相次いだという。

天保通寳は寛永通寳5~6枚分の量目に過ぎず、

吹き減りおよび工賃を差し引いても一枚10文前後のコストで製造可能であるため、

幕府は地方での発行を「禁制」として認めなかったが、

幕末期に偽装工作としての地方貨幣発行の陰で各藩による密鋳が横行した。

明治時代に引換回収された天保通寳は5億8674万枚にも上り、

これは金座および貨幣司が鋳造したものを1億枚以上も上回る数であり、

かつ流通高のすべてが回収されたわけではないため、

密鋳は2億枚程度に達したものと推定されている。

密鋳に関わった藩は判明しているだけでも

水戸藩、久留米藩、薩摩藩、福岡藩、岡藩、土佐藩、

長州藩、会津藩、仙台藩、久保田藩、盛岡藩など10を超えた。

水戸藩、薩摩藩、土佐藩、長州藩、会津藩など幕末・維新に活躍した藩が名を連ねている。

天下国家を論う裏で偽金造り、ご立派なこと・・・・・。

ガマの油の値段、藩財政の厳しかった水戸藩も贋金を造った「天保通宝」なら、

天保通宝1枚=100文であるから「一貝、100文」で売ると 2,500円になる。

【関連記事】

ガマの油売り口上 江戸は大道芸の街だった

筑波山の名物 ガマの油

水戸黄門は“名君”だったが、実在した徳川光圀の水戸藩の百姓は貧窮に喘いでいた