初代・永井兵助

筑波山麓の新治村(現、土浦市)の永井に伝えられる "永井村の兵助" の話によると、

兵助は百姓の長男として生まれた。

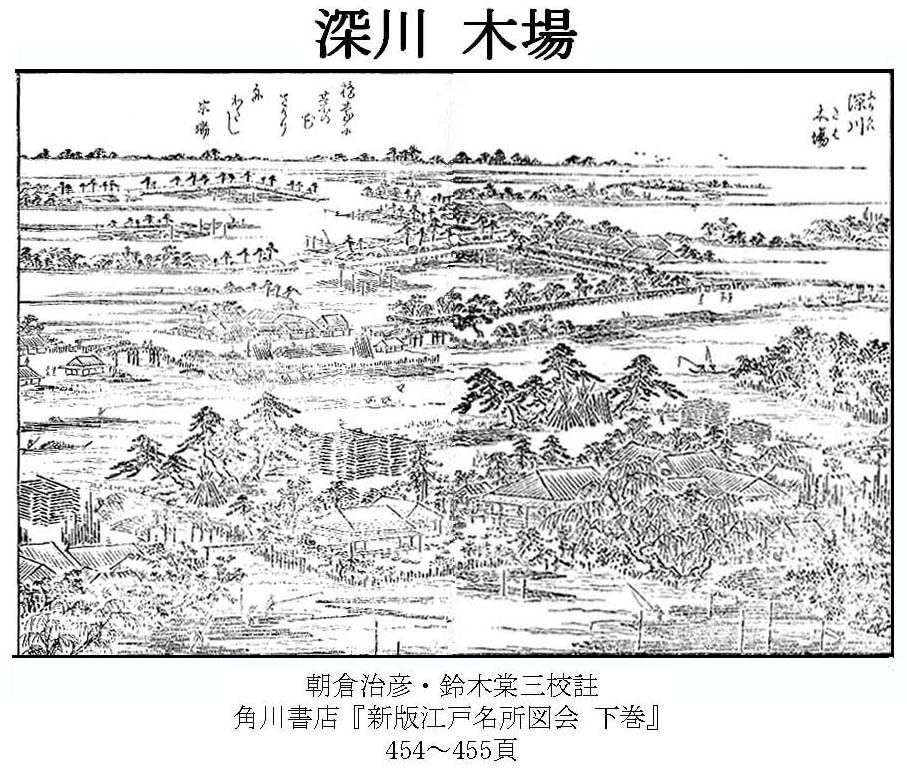

1753(宝暦3)年、16歳のときに江戸深川(東京都江東区)の木場問屋で働くかたわら、

がまの油を売るため、居合い抜きで歯磨き粉の売った松井源水の技法を取り入れ、

口上に工夫を凝らし、

武士の衣装をまね竹光を派手に振り回してガマの油を売るに至ったと伝えられている。

これがガマの油売り口上の初代名人、永井兵助である。

水戸藩における農民支配

永井兵助が生きた時代はどのような社会だったのだろうか。

一般的に活力に満ちた豊かな社会は人口が増えるが、

反対に活力が衰えた社会は人口が減少する。

人口の増減の推移をみればその時代の世相が推察できる。

江戸時代後期の人口の推移を概観してみる。

人口推移から見ると永井兵助は1753(宝暦3)年、16歳が江戸に出たと言い伝えられているので、

生まれたのは16年前の1737(元文2)年、没した年は不明であるが

仮に60歳と仮定した場合、1796(寛政8)年である。

彼が生きたのは、元号でいうと元文、寛保、延享、寛延、宝暦、明和及び安永の時代である。

〔貨幣経済の浸透と農村の疲弊〕

永井兵助はいわゆる、田沼の改革で知られている田沼意次(おきつぐ、1719年~1788年)と同じ時代の人間である。

宝暦・明和から所謂、田沼の改革の時代は、その政策で都市の特権商人の力を強めたが、

反面物価高騰のため都市の町人の生活を苦しめた。

また、農村では殖産産業の進展によって寄生地主や豪農が出る一方で、

年貢の取立てが厳しかったこともあって各地で百姓一揆や村騒動が起こっている。

水戸藩では農民の相互監視、扶助を目的として、

万治2(1659)年に「十人組」を設箇していたが、

時代がたつにつれ有名無実化してきていた。

そのため、新たに五戸ずつを単位とした「五人組」として再編した。

その上、改革の方針を村々に徹底させるため、法令67カ条を触れまわした。

その主な内容は、農業経営の指導、生活の統制などに関する規定である。

これらの政策とともに、全領に精密な村況調査を行った。

その主な内容は、各村の農家の持高、家族、耕作している作物、農間余業、家の広さ、蔵の有無などであった。

その結果に基づいて、農民をそれぞれ「有福人」、「相応人」、「困窮人」、

「極窮人」の四級に分けて書き上げさせている。

農政のうちで、最も注目されるのは人口対策である。

一般に江戸時代農村は、たび重なる飢筐や伝染病の流行、高い乳幼児死亡率、

加えて堕胎や間引きによる人口制限などにより享保以降人口は停滞していた。

水戸藩領では享保17(1732)年に約31万人あった人口が、

寛政10(1798)年には約23万人にまで減少している。

その最大の原因は間引きであった。

間引き(左)と育子(右)の図

『概説 水戸市史』(水戸市 平成11年)

これに対して、藩は当初禁令や教論で対応していたが、

これに対して、藩は当初禁令や教論で対応していたが、

それに加えて治保時代からは積極的な育子策がとられるようになった。

すなわち、安永7(1778)年からは子供3人以上を育てているものに稗を支給し

寛政3(1791)年からは金を給付するようにしたのである。

その一方で、村役人に妊婦を改めさせ、胎死や出産の届けを厳重に行わせた。

もう一つの対策は、城下に出てきた農民を帰村させる「人返し」である。

水戸藩ではすでに正徳2(1712)年にこれを命じていたが、

治保時代の安永2(1773)年には再度達しを出し、

寛政5(1793)年には人別改を厳正にした。

これは、農民が奉公などで村から移動する際の届けを厳正にすることによって、

農民が無断で離村することを防ごうとしたものである。

これらの対策は、当座はある程度の成果をあげた。

〔農民は百姓では食べていけない時代〕

没落した農民は貧農、小作農、日雇などになり、

都市へ流出して下層の暮らしするか無宿になるものが出るなど百姓では食っていけない社会であった。

このような世相であったので、

田沼の改革で一時的に人口がピークに達した年もあったが、一貫して人口が減少している。

永井兵助は1753(宝暦3)年、16歳のときに江戸・深川の材木屋で働いた。

呑んだくれであったとか、筑波山に参詣した際、山頂尾根の参道沿いにある奇岩・珍石をみて

ガマの油売りで身を立てようと一念発起したなどと言い伝えられているのは、

このような江戸時代後期の農村社会を反映しているといえる。

【関連記事】

旧「筑波郡」で発生した百姓一揆、神様仏様もあの世に行かないと救ってくれない

●江戸時代 水戸藩は百姓一揆に強硬な姿勢で臨み刑は過酷であった

●水戸黄門は“名君”だったが、実在した徳川光圀の水戸藩の百姓は貧窮に喘いでいた

ガマの油売りと刀使い

江戸時代、「帯刀」許されていたのは武士と一部豪農、豪商で幕府の支配体制に貢献したものであった。

武士に許されていた苗字帯刀とは、家名の中でも特に領知の名前に由来し、一種の領主階級であることを示す苗字を公称する事を「苗字」といい、また武門の証である刀を腰に帯びることを許される事を「帯刀」といった。これによって自身が領主階級であり、また武家の一族であることを示したのである。

江戸時代も農民・町人など非武家階層の者達も装束として脇差1本のみを腰に帯びるなど護身武器の携帯もある程度は認められていた。しかし士農工商制を中核とした階級社会・封建社会を確立する上で「武士の特権」「武門の証」を明確にするため、長刀・刀に関しては武家だけが帯びるものとされた。

苗字帯刀の権利については武家の棟梁たる将軍家(幕府)、その直臣として自治領を持つ旗本(旗本領)、独自に家臣団を抱える各大名家(藩)など、小身の領主を抱える君主階級に決定権があった。基本的にそれぞれの君主が持つ領内においてのみ苗字帯刀権は機能し、それ以外の領地ではその土地の君主に苗字帯刀を許さなければならなかった。ただし、幕府が認めた場合のみはあらゆる土地で名乗りが許されていた。

また大名・旗本などは、しばしば家柄や功労により領内の有力百姓や町人などにこれを許して武士に準ずる者として扱った。村役人層や豪商などは町人・農民身分ながらも苗字帯刀を許される場合があった。

武門の証である刀を腰に帯びることを許される事を「帯刀」は武士の特権であったが、刀を保有すること自体は自由であった。刀を作るの刀工が作ったのであり武士が作ったわけでもない。 もっとも、今の時代にも言えることであるが “法の支配” の外に生きる渡世人やヤクザは、お上の定めを遵守しないから、腰に刀を帯びていのであろう。

明治維新後の1872(明治5)年に平民苗字許可令が出され平民の苗字の名乗りが公的に許されるようになった。また1876(明治9)年の廃刀令によって軍人・警察官でなければ士族であっても刀を帯びるのは許されなくなり、特権としての苗字帯刀は役割を終えている。

「廃刀令」と言っても、刀を帯びることが禁止されただけで、所有そのものが禁止されたわけではない。四民平等の社会を築くため特権階級であった「武士」をなくすのが狙いであった。彼らが刀を帯びちょんまげ姿で闊歩されては新しい国作りの障害になったからである。

永井兵助が生きた江戸時代の後期といえども上記のような規範があったので、武士階級から見れば、大道芸で物売り商売をしている “下層” の者が帯刀を許されることはなかった。 永井兵助が、がまの油売りで使用したのは、「帯刀」ではなく見世物として振り回したのであろう。または、刀身に見せかけた竹光を使った可能性もある。

【関連記事】 ガマの油売り口上 江戸は大道芸の街だった

大道芸の盛衰とがまの油売り

江戸幕府は身分の秩序にはうるさかったが、芸の内容には口出ししなかったため、色々な大道芸が発展した。

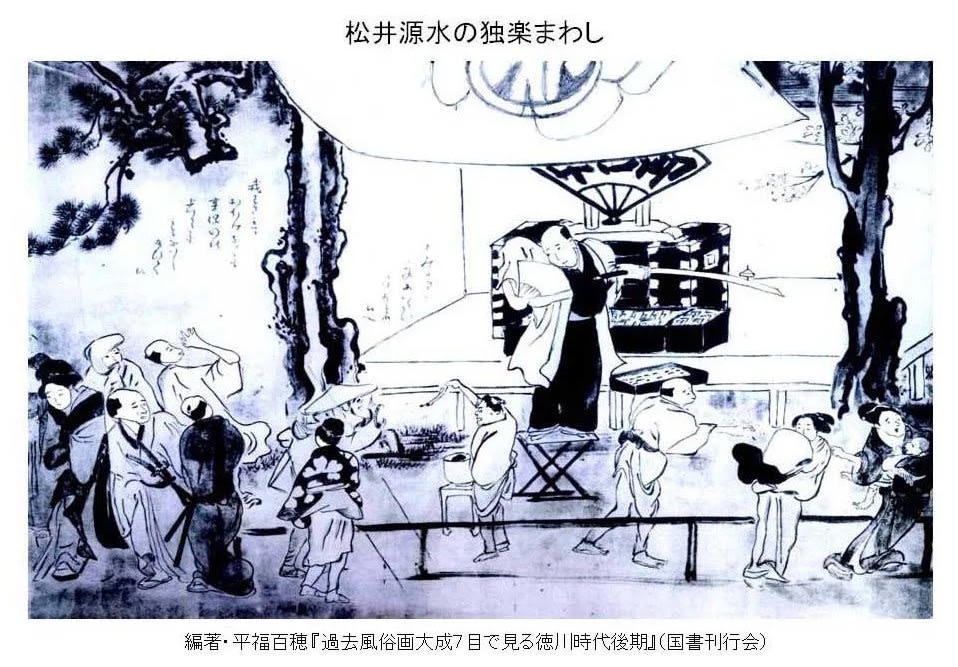

下図は松井源水の「居合抜き」、刀を抜いて切るぞいと切るかと思いきや切れない、次は切るからと客をじらせながら歯磨きを売った。

明治時代になると、開国とともに日本の大道芸は海外でも知られる存在となり、一般人の海外渡航が許され、大道芸人が海外にでかけるようになった。日本の独特な芸風は大いに受け、海外のマジック、アクロバットなどに影響を与えることもあれば、海外の芸が日本に紹介されることも増えていった。

ところが、明治政府は幕末に欧米と結んだ不平等条約の改正に苦労していたので富国強兵を進め、文明開化と称して鹿鳴館に代表される欧米文化の模倣につとめた。政府は、江戸幕府とは対称的に、身分制度を廃止した代わりに、芸の内容にまで踏み込む統制・管理を行ない、悪風俗として多数の大道芸を禁止した。

職を失った大道芸人は生活に困窮するようになり、これによって日本の大道芸は廃れていった。

時代が下って、富国強兵の結果、日清戦争に勝利した頃から、国民も自信を持つようになるとともに日本古来のよさを見直す動きも現れるようになった。明治30年代になると四民平等の風が行きわたり、庶民のなかから江戸時代の武士の装束をまとって見世物をするものが現れるようになっている。

武士の装束をまとった人々 (明治30年頃)

この写真は、古い時代の戦場での武士の姿を再現したもの。

明治の世も下ると、祭礼などの場で江戸時代やそれ以前の装束を身につけ、

歴史絵巻として練り歩くことが定着していった。

現代でいう、観光大名行列のようなものである。

門付け芸人 (明治30年頃)

琵琶と笛を持った二人組みと月琴(中国伝来の弦楽器)と胡弓を持つ三人組。

2組の門付け芸人を撮った写真。

明治の時代、正月になると猿回しや角兵衛獅子などの辻芸人がやって来たが、

尺八を吹き鳴らす虚無僧や法界節などを唄う写真のような芸人が季節に限らず訪れた。

解説 丸浜晃彦『ノスタルジックジャパン なつかしの日本』

株式会社 心交社 1994年

このような明治時代の世相を辿ってみると、独楽回しの松井源水や永井兵助の家も明治初期で消え去っているのは、大道芸に対する明治政府の姿勢が関係していると考えられる。また、現在のように、刀を振り回す芸を見せながらガマの油を売る物売りが香具師の手によって“復活”したとすれば、明治時代後半以降ではないかと推察される。

このためか、がまの油売り口上の初代名人・永井兵助は言い伝えられているにも関わらず、2代目以降、15代まで名人らしい人物が実在したのか、実在したが言い伝えられていないのか、真相は不明である。

夏目漱石の小説『彼岸まで』及び明治30年に作った俳句に永井兵助に関する記述が有るが、それ以外は兵助の消息に関する文献は見当たらない。

【関連記事】