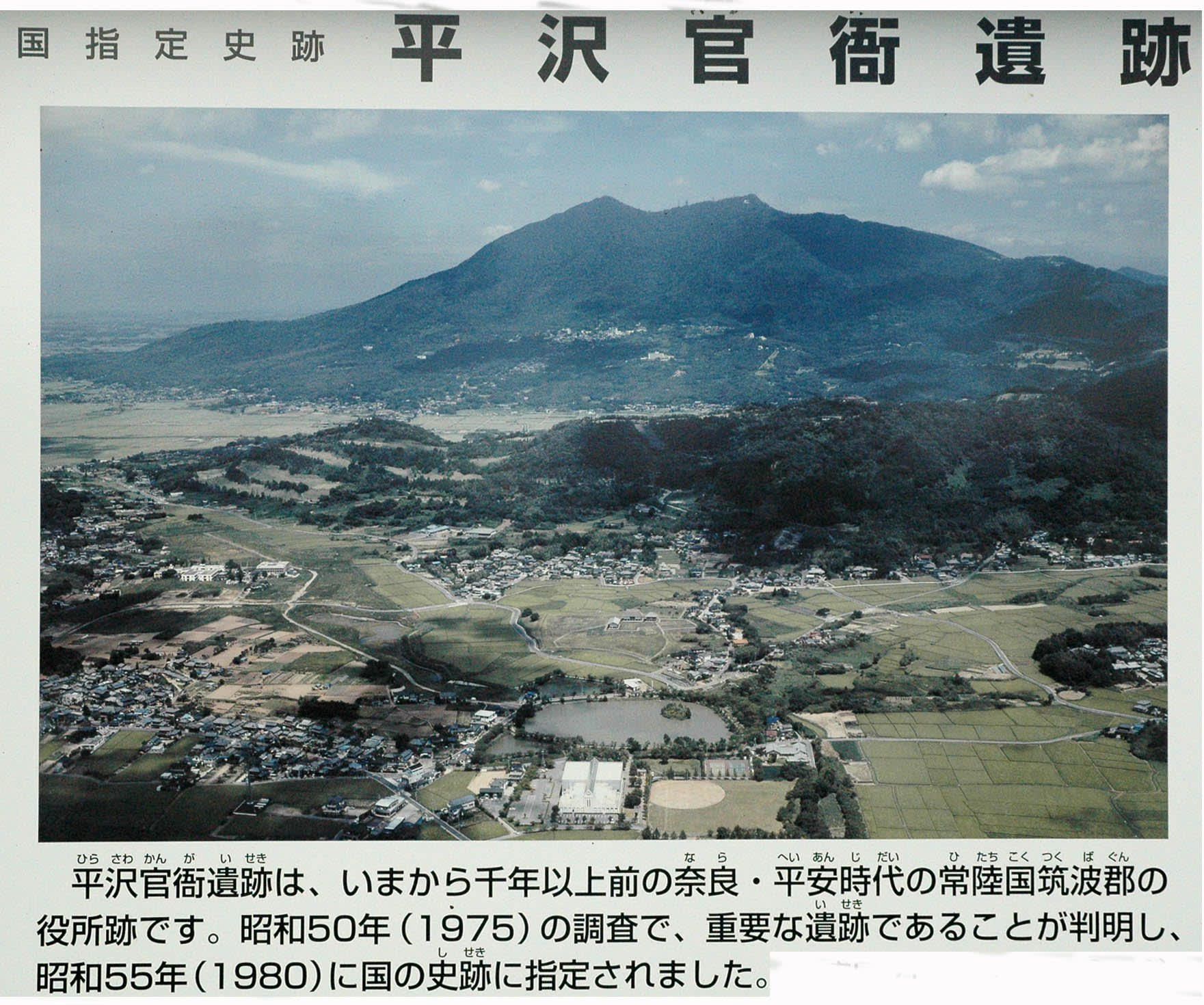

平沢官衙遺跡全景

筑波の正倉院 「国指定 平沢官衙」

いまから1000年以上前、奈良・平安時代の常陸国筑波郡の役所跡である。

1975(昭和50)年の調査で、重要な遺跡であることが判明した。

1993,1944年度(平成5、6年度)には復元整備事業を計画し、本格的な発掘調査が行われた。

調査では、一般の遺跡では見られない大型の高床式倉庫と考えられる建物が数多く並び、それらを大きな溝が囲むという遺跡の全容が確認された。

これらの倉庫跡は、その頃の税である稲や麻布などを納めた、郡役所の正倉跡と官帰られている。

出土物はわずかで、土器類、瓦、硯の破片、焼米などである。

つくば市では、この貴重な文化財を後世に伝え、活用するため、1997(平成9)年度から6年間かけて往時の姿を復元した。

遺構の変遷

地方のしくみ

基本的には国-郡-里(郷)に分けられ、郡の役人である郡司には、在地の有力者が選ばれた。

郡の役所は郡衙、郡家といい政庁(役人が事務を行う場)、正倉(祖などを保管する場所)、館(国司、郡司などの宿泊所)、厨家(炊事場)ほかに分かれていた。

なお、官衙とは、古代の国や郡の役所のことである。

平沢官衙遺では、これらのうち正倉城(院)の大部分を復元したものである。

【関連記事】

ガマの油売り口上 「常陸の国は筑波の郡」の由来

筑波の正倉院跡 平沢官衙遺跡の出土遺物

古代(10世紀前半)常陸国の郡と筑波郡の郷

郡: 新治、真壁、筑波、河内、信太、茨城、行方、鹿島、那珂、

久慈、多珂

郷: 大貫、筑波、水守、三村、栗原、諸蒲、清水、佐野、方穂

現在のつくば市域は、北部が筑波郡、南部が河内郡に属している。

当時の主な税

物納と労働に別れ、調、庸、雑徭が中心で、性別、年齢、居住地などにより、負担に差があった。

租: 農地(口分田)にかかる税。稲の収穫の約3%

調: 各国の特産品。絹、布などや鉱産物、海産物など

庸: 歳役(都での労働)の代わりに納める布

雑徭: 国内での労働など。最大年間60日間

兵役: 各国の軍団や都に配属、防人は東国から派遣

一号建物(19号建物跡)

寄棟・目板打ち厚板流れ葺

遺跡中央部のⅢ期建物の中で最も面積が狭い。

古代の文献により、校板を井桁状に組み上げる校倉は、官衙正倉では中規模以下の倉に多いことが判明している。

また、校倉は柱がないため軒先が下がりやすい。

ここでは、外周柱穴列を屋根支柱と推定して校倉で復元した。

屋根は校倉建物に多い寄棟としてある。

復元に際しては、奈良県の東大寺や唐提招時に現存する奈良時代の校倉を参考にした。

形式: 総柱式掘立柱建物 坪堀りかた 建物外周柱穴

規模: 桁行4間×梁行3間 58.73㎡

時期: Ⅲ期(8世紀後半)

〔大きさ〕

・桁行台輪総長・・・・・・・・・・・・・10.73m

・梁行台輪総長・・・・・・・・・・・・・・7.24m

・床から天井まで・・・・・・・・・・・・4.20m

〔地面からの高さ〕

・床上まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・1.50m

・出桁上まで ・・・・・・・・・・・・・・・6.92m

・棟頂部まで ・・・・・・・・・・・・・・・9.16m

二号建物(18号建物跡)

寄棟・茅葺

本遺跡で最大級のⅢ期の建物。

古代の文献により、郡衙において中心的で巨大な法倉と呼ばれ、

土壁構造が多かったと推定されていることから、土倉で復元した。

現存する古代の土壁の倉として奈良県の法隆寺綱封蔵を参考にしたが、

遺跡東南隅のⅡ期52,53号が双倉になる可能性があるため、同倉と同じ双倉構造とした。

屋根は本遺跡の瓦出土量が少なく、瓦葺建物は考えにくいので茅葺とした。

形式: 総柱式掘立柱建物 坪堀りかた

規模: 桁行6間×梁行3間 123.12㎡

時期: Ⅲ期(8世紀後半)

〔大きさ〕

・桁行台輪総長・・・・・・・・・・・・・・19.38m

・梁行台輪総長 ・・・・・・・・・・・・・・8.76m

・床から天井まで ・・・・・・・・・・・・4.15m

〔地面からの高さ〕

・床上まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.15m

・出桁上まで・・・・・・・・・・・・・・・・・6.44m

・棟頂部まで・・・・・・・・・・・・・・・・12.30m

三号建物(33号建物跡)

切妻・榑板葺

二号建物とともに本遺跡で最大級のⅢ期の建物。

発掘調査で発見される掘立柱建物は、1柱穴1柱が普通であるが、本建物では側柱穴の2本の柱痕跡が見受かった。

これは、1本は床上まで伸びで、桁・梁を支える通し柱、

もう1本は床を支える添束(柱)と考えられるため、柱の間に板壁を落とし込む板倉で復元した。

屋根は軒の出が短い切妻とした。

古代の文献では、官衙正倉はこの板倉が最も多い。

形式: 総柱式掘立柱建物 坪掘りかた

規模: 桁行6間×梁行3間 133.11㎡

時期: Ⅲ期(8世紀後半)

〔大きさ〕

・桁行台輪総長・・・・・・・・・・・・・・17.09m

・梁行台輪総長・・・・・・・・・・・・・・7.70m

・床から天井まで・・・・・・・・・・・・3.28m

〔地面からの高さ〕

・床上まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.50m

・出桁上まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.22m

・棟頂部まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7.27m

以上、つくば市教育委員会が設置した平沢官衙遺跡入り口の「説明板」によった。

遺跡全景

【関連記事】

筑波の正倉院 「国指定 平沢官衙遺跡」の万灯まつり