蚕影神社の絵馬

蚕影神社の道標

1881年(明治13年)建立。蚕の字が旧字体。

蚕影神社

道標より約1㎞東。養蚕発祥の地として「金色姫(こんじきひめ)伝説」がある。天竺から桑の舟で流された姫が、この地で権太夫(ごんだゆう)夫妻に助けられたが、いつしか病で亡くなった。死後、姫は棺の中で蚕となり養蚕を伝え、恩返しをした。 舘地区には「権太夫の宮」、逆川上流には「舟の宮」の石祠がある。

なお、筑波山神社と蚕影神社は姉妹の関係にあり、蚕影神社が姉、筑波山神社は妹に当たる。

約2百の石段の上に神社があり、石段沿いの紅葉がきれい。

毎年3月28日は蚕糸祭、10月23日には秋の大祭が行われる。

蚕影神社

【鎮座地】 茨城県つくば市神郡1998番地

【祭 神】 稚産霊神 (わかむすびのかみ)

埴山姫命 (はにやまひめのみこと)

木花開耶姫命(このはなさくやひめ)

【祭 祀】 蚕糸祭(さんしさい)3月28日(豊蚕祈願祭)

祭礼 10月23日

【由緒沿革】

第13代成務朝(せいむちょう)、忍凝見命孫(おしこりみのみこと)、阿倍閇色命(あべしこのみこと)は筑波国造に赴任するや、祭政一致の政務に基づき、筑波大社に奉仕した。更に豊浦に稚産霊神を鎮座し、農業と養蚕業の振興に多大なる力を注いだ。後世、山麓にはこの霊地を守護するための蚕影山桑林寺が建立された。

古来より有名な常陸紬、即ち結城紬の産出及び絹川、蚕飼川、糸繰川など蚕業に関わる地名があるのは上代を物語る証左である。同名の社は甲信陸野武総諸州の各地にあるが、それらは皆当神社の御分霊であり、それ故に当神社の御神礼に『日本一社』と拝記する。正に日本蚕業の始めと誇るところで、全国蚕業家尊崇の名社である。

万葉集

筑波嶺の新桑繭の衣はあれど 君がみけしにあやにきほしも

(巻14・3350)

土地の古老曰く

常陸なる たてと立野に織る糸は 筑波の山の錦なりけり

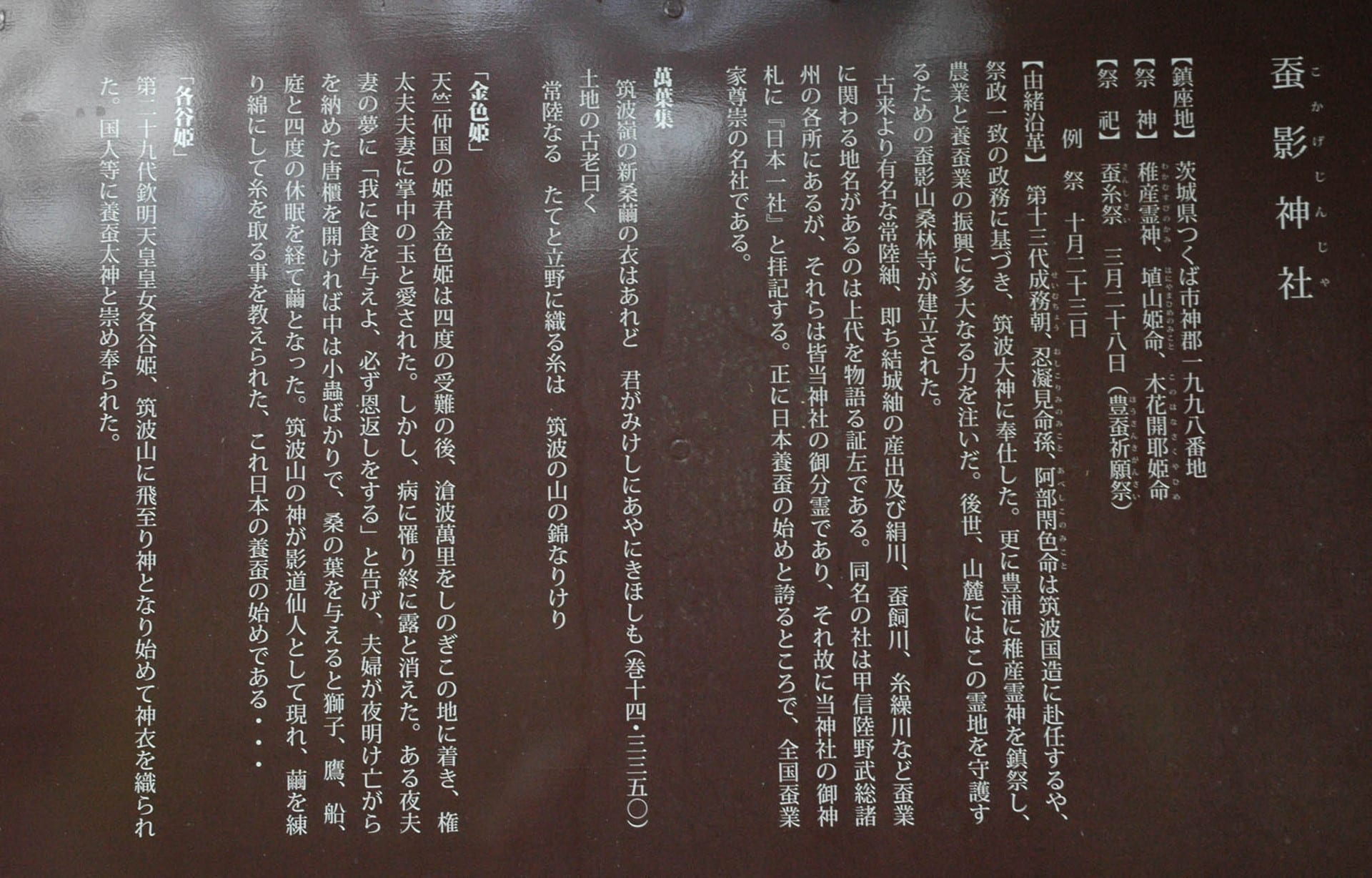

「金色姫」

天竺仲国の姫君金色姫は四度の受難の後、滄波万里をしのぎこの地に着き、権太夫夫妻に掌中の玉と愛された。しかし、病に罹り終に露と消えた。

ある夜夫妻の夢に「我に食を与えよ、必ず恩返しをする」と告げ、夫婦が夜明けに亡がらを納めた唐櫃を開ければ中は小蟲ばかりで、桑の葉を与えると獅子、鷹、船、庭と四度の休眠を経て繭となった。

筑波山の神が影道仙人として現れ、繭を練り錦として糸を取る事を教えられた、これ日本の養蚕の始めである・・・・・・・

「各谷姫」

第29代欽明天皇皇女各谷姫、筑波山に飛至り神となり始めて神衣を織られた。国人等に養蚕太神と崇め奉られた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

石段、荒れている

蚕影神社、荒れている

修復のめどが立たないようだ。

本殿右側が絵馬堂

奉納された絵馬

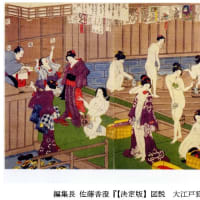

本殿は江戸初期、拝殿は大正時代の建築。養蚕が盛んになった明治から昭和初期には、全国から参詣者が訪れ、奉納された絵馬が絵馬堂に今でも残る。拝殿の裏に鉱泉跡がある。

【関連記事】

江戸時代の服飾文化・藍染めとガマの油売り口上