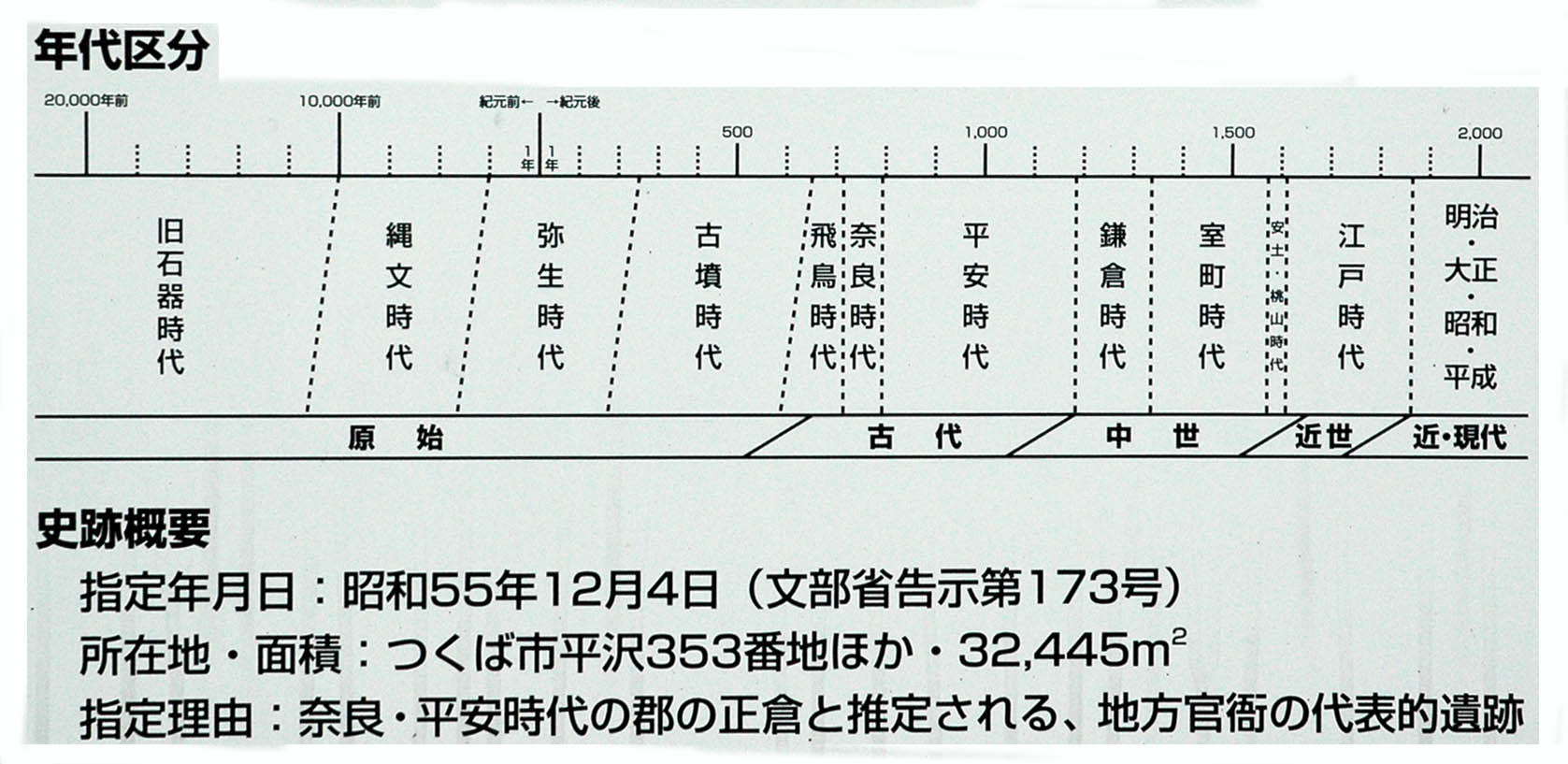

平沢官衙遺跡

遺跡の変遷

官衙より前の古墳時代

縄文時代や古墳時代中期の土器も出土したが、主体は古墳時代後期の土師器坏(皿と埦の間の器形)、甕などである。

官衙造営の際に壊された前時代の集落を構成したと考えられる竪穴式住居跡から出土した。

縄文土器

弥生式土器

官衙の時代前半(おおむねⅠ~Ⅲ期)

稲などは土器に入れず倉庫に保管したため(束ねたりばら積み)、建物跡(柱穴)からの出土品は少ないが、須恵器盤(皿より広い)、土師器鉢、丸瓦などがある。

柱穴に束柱が残っていた。大溝跡の遺物量は比較的多かった。

官衙の時代後半(おおむねⅣ期)

小規模な建物が建てられた時期で、遺物も少ない。

西大溝跡から土師器(内黒)高台付埦・甕など、東北部の土坑跡(大きめの穴)から土師器抔、埦などが出土した。

官衙の時代より後の古代末・中世(おおむねⅤ期)

中世(鎌倉・室町・戦国時代)的な土師器の杯、皿のほか、常滑焼の甕の口縁、青磁碗の小片など陶磁器類も多く出土した。

その他

遺構ごとにみてみると、竪穴住居跡は古墳時代以降、建物跡は官衙の時代(奈良時代~平安時代中ごろ)、大遺構と土坑跡は官衙の時代から中世と、大まかにまとめられる。

【関連記事】

常陸の国は筑波の郡、歴史は古い筑波の正倉院 「国指定 平沢官衙遺跡」

つくば市平沢・北条大池、満開の桜と平沢官衙遺蹟 (4月13日)