●天神屋台入魂式

令和3年、2021年3月28日、姫路市浜の宮天満宮の天神屋台が漆塗り、金具などの完成を受けて入魂式がとりおこなわれました。その様子については後日にとりあげるとして、今回はそこで地元の方に聞いた話しから、浜の宮天満宮の戦後の道と祭の歴史について話します。

●浜の宮天満宮秋祭り

浜の宮天満宮

姫路市飾磨区須加40

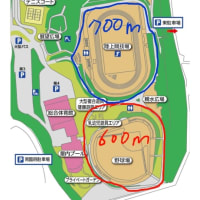

屋台は、須加、宮、天神、西細江、川内細江、中細江、南細江、大浜、港の9台。

9日に御輿の行幸があり、神社の元々の鎮座地である宮の御旅所に行きます。その時は御輿を宮のだんじりが先導します。帰路は須加の屋台が先導していましたが、もともとは須加のだんじりが先導していたとのことです(御神職さんのお話、兵庫県教育委員会『播磨の祭礼:屋台とダンジリ』2005)。

そして、御旅所や宮入後の境内での屋台の台場ざしは、姫路市指定の文化財にもなっており、大迫力です。

●浜の宮天満宮、道と屋台の戦後

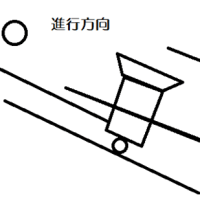

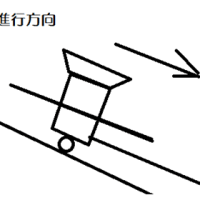

練り上手屋台の通る道

「太」

台場ざしなどの荒業をこなし、練り上手で知られる浜の宮天満宮の屋台練り。神社東側の国道436号線を練り合わせをしながら南下してきます。

↑練り合わせをしながら国道を行く天神屋台(左)と須加屋台

↑練り合わせをしながら国道を行く宮屋台(右)と西細江屋台

「細」

一方で御旅所への行幸や、村練りとなるとかなり狭い道をセンチ単位で屋台の舵をとりながら練って(担いで)行きます。浜の宮天満宮の氏子域は港のそばにあり、昔の道はこちらの狭い道のほうだそうです。

太い道はどのようにしてできたのか

聞くところによると、上の練り合わせをしながら屋台がやってくる道ももともと細かったようです。

この地も戦争の時に空襲にあったとのことです。戦後の復興に際し、道際の家や神社や寺院が、国道をつくるために何メートルかずつ土地を分けたとのことです。

屋台が練り合わせをしたり、安全に祭見物ができるのは、このような地元の方の努力があったからなのでしょう。