中央部切り出し(約800mm相当)

2019.01.03 23:54~撮影 撮影地:uneyama 光学系:ε130D 430mm F3.3 + ZWO ASI 294MC Pro

Colour Space:RGB24 Output Format:FITS Binning:1 Cooler Temperature:▲15℃

Gain:180 Exposure:180s(3m)×21Frame(63m) 機材:Vixen SXP赤道儀 + QHY5L-Ⅱ PHDガイディング

dalk処理 flat処理は試していない。Stellaimage8 Adobe Photoshop CC 画像処理

ZWO ASI 294MC Proが届いてから50日余り、撮影に向けた演習らしきは3回ほど、星雲星団撮影パラメータ探しが続きます。

やっとここまでの感じです。

・・・・以下は自分メモ・独り言・・・・

このカメラは感度が高いとかの印象を聞きますが、そうかもしれません。

SharpCap簡単操作マニュアルがあって基本操作と目安としての撮影パラメータが記載されていて初心者マークの私にはありがたやぁ!

Gainは通常120前後と書かれてあります。海外サイトの作例などを見ると確かにGain120での撮影が多く見られます。

マニュアルの「星雲星団撮影の項」にはGain200、Exposure:30s~1mで!

光学系のF値にもよると思いますが、星の色情報が引き出せないのはオーバーなのか?ε130DのF3.3でGainとExposureのパラメータの組合わせが掴めません。

次回はGain:120、Exposure:120sで試行かな。

しかし、国内のブログを見るとGain:300位、Exposure:300s位で撮影されている方も結構いらっしゃるのですが・・・・・

あのブロガーさん「ぴんたんさん」の天文ガイド1月号入選作品M42オリオン大星雲は同じカメラ F2.2 露出2分 Gain不明?、参考に。

今はちょっと後悔、デジカメ処理に慣れているので、これはえらいものに手を出してしまったと・・・・・

冷却モノクロCMOSカメラでLRGBだったらもっと大変なことだと。でも使い熟したら凄いのが撮れそうです。

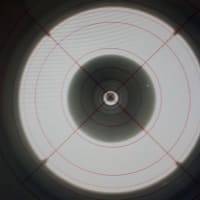

↑は撮り込まれた画像

デジカメのように星雲が見えない。デジカメで撮影、DPPでモニターするような訳に行きません。

SharpCapのヒストグラムで確認できてもパラメータの基準値が判らないので良く撮れているのやら判断できません。

中間調をシャドウ側へ2.0にしてみた。少し浮き出た。

輝度マスクやらでどんどん炙り。色調も輝度も調整は今一、これで像も色も出るのか?

ここから、いろいろとやあれやこれやと調整し真ん中だけ切り取ってみたのが始めのカットです。

少しずつですが先は長い。

確かにデジカメ6Dで撮った12/15投稿写真より星雲のウネウネは良く出ているように思う。しかし輝度部の飽和で色飛びが酷い。

色々な方のサイトなどを参考に撮影データなど見ていますが、パラメータや処理が非公開(笑)で。

だれか~「おしえちぃ、くれ~~(爆)」

上手いことにならんので爺様の嘆きでした。

年明けそうそう失礼!元気に行こう!

・・・・・

2019.01.03 23:54~撮影 撮影地:uneyama 光学系:ε130D 430mm F3.3 + ZWO ASI 294MC Pro

Colour Space:RGB24 Output Format:FITS Binning:1 Cooler Temperature:▲15℃

Gain:180 Exposure:180s(3m)×21Frame(63m) 機材:Vixen SXP赤道儀 + QHY5L-Ⅱ PHDガイディング

dalk処理 flat処理は試していない。Stellaimage8 Adobe Photoshop CC 画像処理

ZWO ASI 294MC Proが届いてから50日余り、撮影に向けた演習らしきは3回ほど、星雲星団撮影パラメータ探しが続きます。

やっとここまでの感じです。

・・・・以下は自分メモ・独り言・・・・

このカメラは感度が高いとかの印象を聞きますが、そうかもしれません。

SharpCap簡単操作マニュアルがあって基本操作と目安としての撮影パラメータが記載されていて初心者マークの私にはありがたやぁ!

Gainは通常120前後と書かれてあります。海外サイトの作例などを見ると確かにGain120での撮影が多く見られます。

マニュアルの「星雲星団撮影の項」にはGain200、Exposure:30s~1mで!

光学系のF値にもよると思いますが、星の色情報が引き出せないのはオーバーなのか?ε130DのF3.3でGainとExposureのパラメータの組合わせが掴めません。

次回はGain:120、Exposure:120sで試行かな。

しかし、国内のブログを見るとGain:300位、Exposure:300s位で撮影されている方も結構いらっしゃるのですが・・・・・

あのブロガーさん「ぴんたんさん」の天文ガイド1月号入選作品M42オリオン大星雲は同じカメラ F2.2 露出2分 Gain不明?、参考に。

今はちょっと後悔、デジカメ処理に慣れているので、これはえらいものに手を出してしまったと・・・・・

冷却モノクロCMOSカメラでLRGBだったらもっと大変なことだと。でも使い熟したら凄いのが撮れそうです。

↑は撮り込まれた画像

デジカメのように星雲が見えない。デジカメで撮影、DPPでモニターするような訳に行きません。

SharpCapのヒストグラムで確認できてもパラメータの基準値が判らないので良く撮れているのやら判断できません。

中間調をシャドウ側へ2.0にしてみた。少し浮き出た。

輝度マスクやらでどんどん炙り。色調も輝度も調整は今一、これで像も色も出るのか?

ここから、いろいろとやあれやこれやと調整し真ん中だけ切り取ってみたのが始めのカットです。

少しずつですが先は長い。

確かにデジカメ6Dで撮った12/15投稿写真より星雲のウネウネは良く出ているように思う。しかし輝度部の飽和で色飛びが酷い。

色々な方のサイトなどを参考に撮影データなど見ていますが、パラメータや処理が非公開(笑)で。

だれか~「おしえちぃ、くれ~~(爆)」

上手いことにならんので爺様の嘆きでした。

年明けそうそう失礼!元気に行こう!

・・・・・

確かに恒星の色乗りは悪いようですが、32ビットFitsファイルなので飽和していることは無いと思います。

デジカメと違いカメラ側で何も色付けしていないのが原因ではないでしょうか。

ちょいと忘れましたが、ステライメージのビデオのなかにこれが対応についてあったように思います。

解決方法として、同じ星野を普通のデジタルカメラで撮り、色情報のみ重ねると言う方法もあると思いますが、ちょいと大変ですね。

当分の間悩ましいと言うか楽しめそうです。

視点が異なると”あ!そうか。”と参考になることもあります。

言われるように当分の間は半歩づつ楽しめそうです。