平成29年3月に幼小中、平成30年3月に高校の新しい学習指導要領等の告示の公示がありました。これには前文が掲載されていますが、これまでにはこの様な記載はありませんでした。その内容は校種に関わらず同じ内容が書かれていてその重要性がわかります。

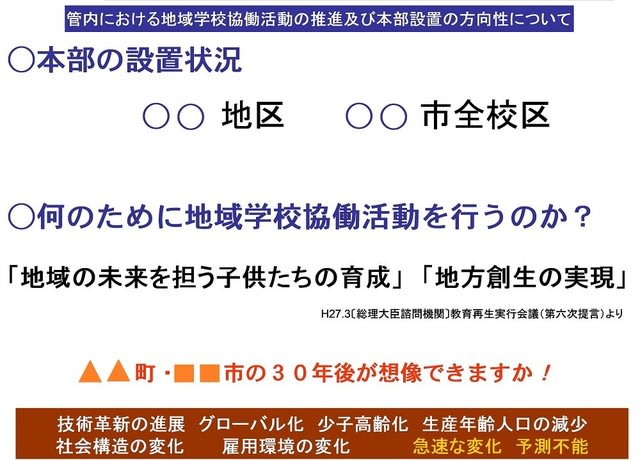

皆さんの町の地域学校協働本部の設置状況はいかがでしょうか。できれば町の全ての学校をカバーできる規模で設置されるようになればと期待するところです。学校と地域の適切な協力体制の整備は教育委員会の仕事として規定されましたのでよろしくお願いします。

学校の先生と地域住民が一緒になって行う地域学校協働活動は「何のためにするんだろう!」と考えたことはありますか?学校支援地域本部や学校応援団が始まった時には「学校は忙しいので手伝ってください。」「先生は事務の仕事がいっぱいで児童生徒と向き合う時間が持てません。手伝ってもらえれば持てます。」ということでした。

実は、今はそうではないのです。平成26年頃から「少子高齢化・技術革新・グローバル化・雇用環境が急速に変化している時代に、子どもたちが、将来、心豊かに生きていくことのできる社会をどのように創っていくのか、そのためには、今子どもたちの教育はどうあればいいのか?」がたくさん議論されてきました。そこで出てきた結論が「地域の未来を担う子どもたちの育成」「地方創生の実現」でした。これが“地域学校協働活動”をする理由となりました。

まだまだ現実味の無いお話ですが、先を読み進んでいくとわかってくると思います。

あなたの住んでいる町の30年後の暮らしが想像できますか?今の児童生徒の皆さんが働き盛りの時代です。運転手の仕事は確実になくなるといわれています。バスは数人が乗る小型のものになって自動で走ります?荷物は空を飛んで自宅に届けられます?地方の町では人口がどんどん減少していきます。今のこどもたちは、大人としてそこでどうやって生きているんでしょう。想像もできない社会です。

それでは、人口がどのようになっていくのかを紹介しましょう。

このグラフは、熊本県の市町村別に、2015年の国勢調査の人口から2045年の人口を推計により出したものから、その増減率を計算したグラフです。この30年間に、〇〇市は40%ほどの人口減、2つの町は50%ほど、つまり半分の人口となります。

もっと詳しい人口推計データを知りたい場合は、右上のQRコードからホームページに入ってください。そのホームページは次の〔人口推計データ〕をクリックしても見ることができます。

それでは具体的な数字を見てみましょう。

熊本県の45市町村の中で、増加するのは熊本市に隣接する3市町だけです。熊本市もマイナスです。

これを見ると人口減少は避けられませんが、国は「2060年度までには減少を食い止めて持続可能な社会を創ろう。」と呼びかけています。

この対策の一つが“教育”です。これからの教育はどうあればよいかということを“学習指導要領等の前文”に書いてあります。

前文の解説をする前に

学習指導要領は、日本のどこへいっても同じ教育が受けられる基準を示したものです。全ての学校は厳格にこの枠組みの中で教育が行われます。

幼稚園教育要領、小中高支援学習指導要領の5つの前文は、すべて同じ文言が記述されています。

新たに前文を設けたのは、新学習指導要領等を定めるに当たっての考え方を明確にして、社会で広く共有されるようにするためです。

それではその内容を読みながら解説をしていきます。

左側の文字が前文です。右側の文字は、前文を箇条書きにまとめたものです。

「これからの学校には」で始まる文章です。「こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ」とあるのは、前文の前段に教育基本法第一条教育の目的・第二条教育の目標が記述されているからです。つまり「不易な教育」を示しています。その不易な教育をしつつ、その後に続く文章が今日的な課題に対応した教育目標ということになります。それを右側に箇条書きでまとめました。

〔自分の良さや可能性を認識すること〕〔他者を尊重して、その人々と協働することによって、社会の変化を乗り越える〕そして〔自身の豊かな人生を切り拓き〕〔社会の創り手となる〕そんな力を育成する教育が求められています。これを少し解説すると、これから求められるのは一人一人の生きる力の育成では不十分ということです。他者の意見を聞いたり協働して困難を乗り越える力が必要というわけです。これを、つながりづくりの教育、と言います。

「教育課程を通して」で始まる文章です。上の今日的な課題に対応した教育目標を、教育課程を通してどう実現していくかです。「よりよい・・・社会を創る」という理念を共有するとは、児童生徒を取り巻く大人たちに、この教育目標をしっかりわかってほしいということです。ここを解説すると、学校でつながりづくりの教育が行われます。それがどうしてよりよい社会を創ることになるのかです。人と人のつながりづくりは社会づくりの基礎となります。社会づくりの基礎を培う教育は学校で行われるので、学校の先生や地域の皆さんにもそのことをしっかりわかっていただいて、子どもたちとつながるために、学校へ出向いてほしいのです。次に目標を共有した学校と地域の皆さんで、ここに育つ子どもたちに、どのような学習内容がいいか、どのような資質や能力が求められるかを考えてほしいのです。学校はそれを受けて、ここならではの教育課程を編成します。それが社会に開かれた教育課程です。どのように学ぶかは社会と連携及び協働して学びます。この一連のつながりが“社会に開かれた教育課程の実現”となってきます。

「学習指導要領とは」で始まる文章です。ここには学習指導要領の役割の一つとして、教育水準を全国的に確保することがある。「また」から後の文章で、その地域ならではの“教育活動の更なる充実”をうたっています。ここに今日的な教育課題に向けた教育を位置づけてください。

「生徒が学ぶ・・・・」で始まる文章では、“子どもたちの教育は、児童生徒に関わる全ての大人に期待される役割です。”ということを述べています。

前文を解説してきましたが、今日的な課題に対して、今このような教育が求められているということです。もし何もしなければ、30年後は住むべき地域が廃墟に向かっているかもしれません。持続可能な社会を創るには、今の子どもたちが自らどのような社会を目指すのかを考え、自らの手で社会の担い手となることが必要です。

総理府や文部科学省は、全ての学校・地域にコミュニティ・スクールの〇〇協議会を持つことと、全ての学校をカバーする学校と地域が協力する体制の整備を勧めています。これは何かというと、前文に書かれていることを実現する仕組みとして提案されています。

“理念を共有する”とありますが、〇〇協議会は学校と地域の皆さんが協議する場です。ここを活用して“共有”を図ってください。更にそこでは「地域の子どもたちに必要な資質や能力とは何か」「どのようなことを考えさせたいのか」「体験させたいのか」「・・・」など学習内容や教育目標を協議して決めてほしいのです。また、協議会の皆さんには、地域の色々な人々と協議して理念の共有を図ってほしいのです。共有した皆さんが教育の一端を担ってもらえたら、理念と活動が地域に広がっていきます。

どのように学ぶかは、地域の皆さんには、学校教育に参画してもらって、地域学校協働活動をいっぱい取り入れてほしいと思います。

協議会で決まった内容を受けて、学校が“社会に開かれた教育課程”を作成します。

この教育課程を実施するときには、どの学校も“学校と地域の協力体制”が整備されることで実施が可能になります。この整備は“教育委員会の仕事”として規定されました。

まとめると、教育課程の実施まで〔〇〇協議会→社会に開かれた教育課程→地域学校協働活動〕という準備の流れができます。皆さんはそれぞれの立場で何に取り組んだらいいかおわかりましたか。

それでは、これからの学校と地域の在り方について図で説明してみます。

左側が学校です。ここにコミュニティ・スクールの〇〇協議会があります。右側が地域です。水色の〇で表したのが、地域の住民・各種団体などの皆さんです。地域の皆さんは“緩(ゆる)やかなネットワークで結ばれた仕組み”の学校に協力する体制を持ちます。これを地域学校協働本部と名づけました。具体的には、地域の個人や各種団体の代表者が集うところと解してください。

この機能については、まず学校が「こんなことのできる人に来てほしい」と本部に求めます。すると本部は会議を開いて“誰がどの団体が引き受けるか”を決めます。この会議をコーディネート会議といいます。決まった団体個人が学校に行って、地域学校協働活動を行います。この一連の流れを“コーディネート機能”といいます。本部はこのコーディネート機能の他に、“たくさんの地域学校協働活動を処理できること”“永続的な仕組みであること”の3つを備えなければなりません。

実際は、学校には社会に開かれた教育課程があるので、地域学校協働活動にも年間計画が作成されます。それを年度初めに本部に提出すると、コーディネート会議は一回で済みます。そこで一年分を地域の皆さんで分担してもらいます。

次は"人”です。学校には地域との連携を担当する人がいれば窓口を一本化することができます。本部には求めを受け取ったり会議を開いたりなど専門的な担当者が必要です。それをコーディネーター(地域学校協働活動推進員)といいます。

こんな活動をしていると、地域の皆さんから「私たちも子どもたちの活動を計画していますが、子供たちはあんまり参加してくれません。学校はもっと協力してほしい。」と言われます。学校は遊びや部活動を優先させていませんでしたか?これからの学校は地域で行われる教育活動・地域活動に協力しなければなりません。例えば、学校に本部の掲示板があって「ボランティア募集」の張紙があるとします。朝貼られると夕方には応募者が集まります。学校は地域で子供たちがボランティアをすることを勧めてほしいのです。そうすると、学校は手伝ってもらうだけではなく双方向の関係になります。そうなった姿が次の将来の図です。

地域で教育活動や地域活動が展開されてくると、地域で地域学校協働活動が行われてきます。本部への人を求める請求が学校からだけでなく、地域の個人や団体からも出されるようになってくるので、本部は地域の中心に描くのが適切です。こうなると学校は地域の団体のひとつになってしまいます。こうなると地域学校協働活動の負担が減少して、学校は本来の取り組むべき不易な教育に専念できるようになります。そうなるといいですね。

次は“社会に開かれた教育課程”をどう作成するかの一案を説明します。

ここに育つ子どもたちに必要な教育で地域の皆さんの連携・協働して取り組むものとしては、"郷土学習"が最適と思われます。これまで総合的な学習の時間は、各教科で培った力を総合的な学習に取り組む課程で生きて働く力に高めるためのもので、何に取り組んでもよかったのですが、そこに郷土学習を当てはめることになります。

まず、協議会で赤の枠で囲まれた部分を協議して決めていきます。目的と身に付けさせたい力(育てたい資質や能力)、学ばせたいこと(学習内容)です。

それを学校が受け取り、郷土学習の計画を作成します。実際は1時間毎の計画や数時間の一括りの計画まで作る必要があります。

最後の緑の枠が地域協働活動をする役場・役所の皆さんや個人名を記述します。

この一連の計画は、〔地域の育つ〕を基盤にしているので、小中連携だけではなく幼保小中高大連携で作成されることが望ましいですから、地域単位の教育計画としてほしいと思います。

前文の最初の部分を再掲しました。今日的な課題に対する教育目標です。これを実現するのは教育課程です。実施されるのは小学校は平成32年度、中学校は平成33年度です。それまでには準備が整いますようお願いします。

この前文の内容を、学校の関係者だけでなく、広く地域の皆さんにもわかってもらえるよう啓発の機会を持ってほしいと思います。よろしくお願いします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます