日本各地で地域の皆さんが最寄りの幼小中学校に行って支援活動をする機会が多くなってきました。ご覧の皆さんのところはいかがですか。

学ぶ場を学校の中だけではなく地域に広げたり他の人とのつながりの中で学習を進めることで"よりよい学校づくりを通して、よりよい社会をつくろう!"の目標を実現しようとしています。具体的には"社会に開かれた教育課程"を各学校の特色や地域性を活かして編成して実施されます。その手段は、その目標を学校だけではなく地域の皆さんにも共有してもらって、子どもたちの学習を地域の皆さんも一緒に連携・協働して実施するということです。そのようにして、子どもは自身の資質を高めるだけではなくよりよい社会人(持続可能な社会の創り手)として育っていきます。

『「ありがとう」を伝えよう』

私のように学校への支援活動をされている方は、次のようなお礼集をいただいたりお礼の会を開いてもらって嬉しい思いをされた方もおられると思います。

何とも言えず嬉しいものです。またガンバローという強く思う機会となっています。 でもよく考えると、活動中は色々なことが起こります。「ぼくはしない。」とすねてみたり「面白くない。」と途中でやめたりと意欲的なときばかりではありません。

『「ありがとう」を伝えよう』

私のように学校への支援活動をされている方は、次のようなお礼集をいただいたりお礼の会を開いてもらって嬉しい思いをされた方もおられると思います。

何とも言えず嬉しいものです。またガンバローという強く思う機会となっています。 でもよく考えると、活動中は色々なことが起こります。「ぼくはしない。」とすねてみたり「面白くない。」と途中でやめたりと意欲的なときばかりではありません。

活動の後に担当の先生から「お礼の手紙を書きましょう。」と紙を配って書くことになります。お礼を言いたい子はよいのですが、そうでない子もいるはずです。その子からすると強制的に書かされるということになります。

こういうことから「"お礼集"はいりませんよ。」と先生に言いたいです。お礼は子ども一人ひとりの自発的な思いですから、そう思ったとき表現することができるような力を持たせてほしいのです。このことは将来の社会人としての大切な力でもあります。

何と言っても日々嬉しいのは、

「私はおもちゃづくりが好きです。」

「今日は何を作るんですか。

こういうことから「"お礼集"はいりませんよ。」と先生に言いたいです。お礼は子ども一人ひとりの自発的な思いですから、そう思ったとき表現することができるような力を持たせてほしいのです。このことは将来の社会人としての大切な力でもあります。

また、連携・協働する機会が増えてくるとお礼を書く時間もありませんし、それが当たり前になるはずです。

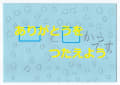

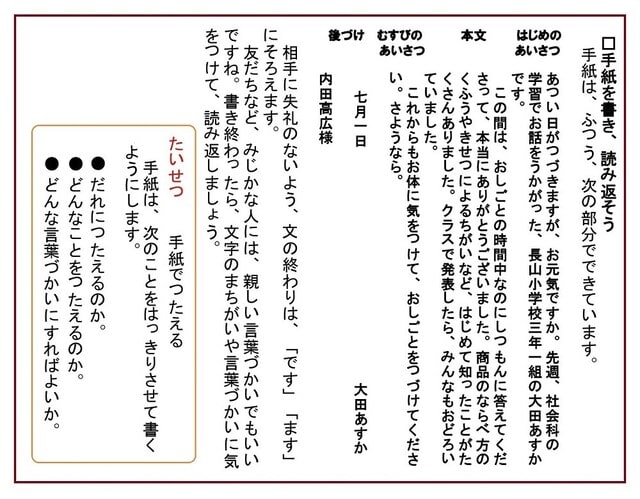

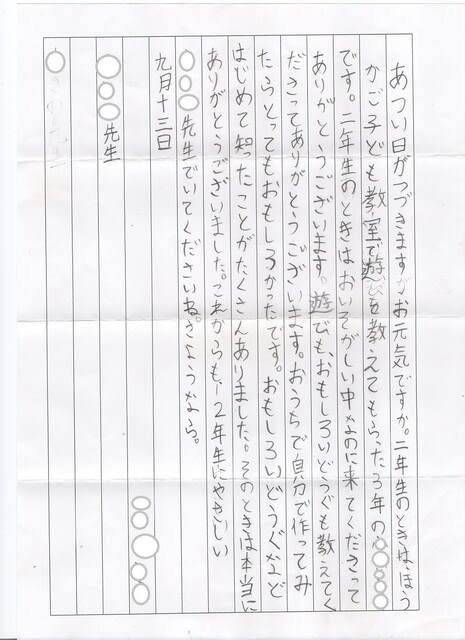

実は本題に掲げた『「ありがとう」を伝えよう』は教科書小学校3年国語上〔光村図書〕の教材です。その授業を受けて、先生が「だれにどんなありがとうをつたえますか。」と問いかけたとき、放課後子ども教室で教わったことから私を思い出してくれました。それが次の手紙です。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

嬉しかったですね~。しばらくジーンと心に響きました。喜びが湧き出してくる感じでした。お世話になった人はたくさんいるはずですからその子は私を思ってくれたと思うとそれで十分でした。

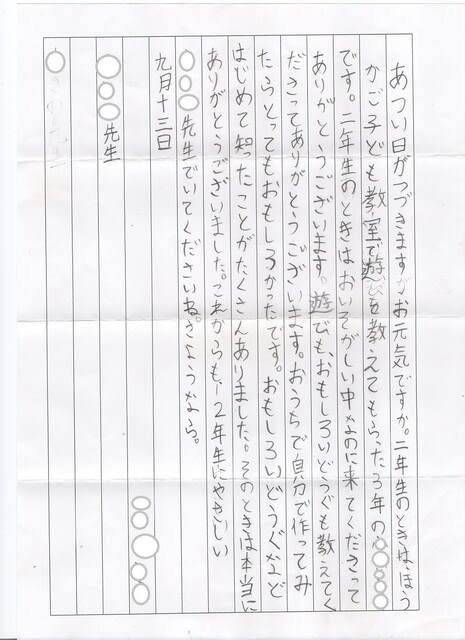

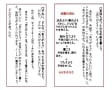

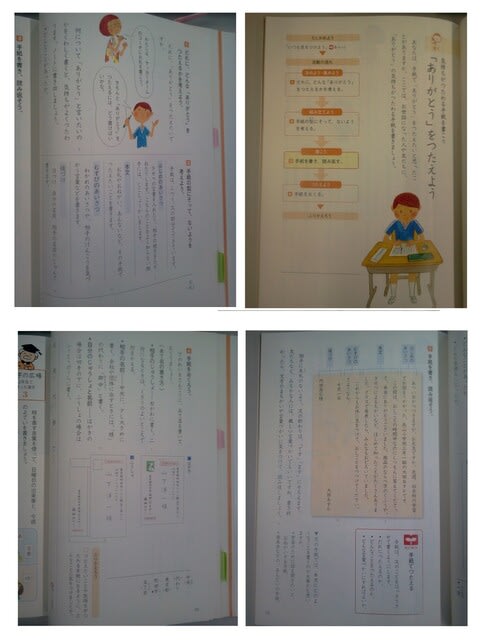

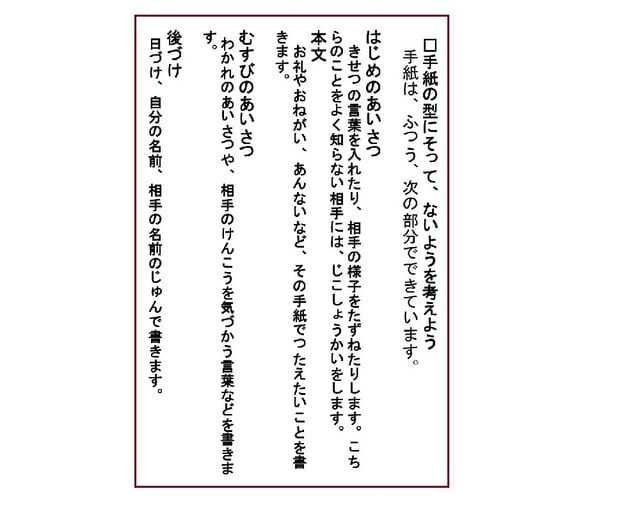

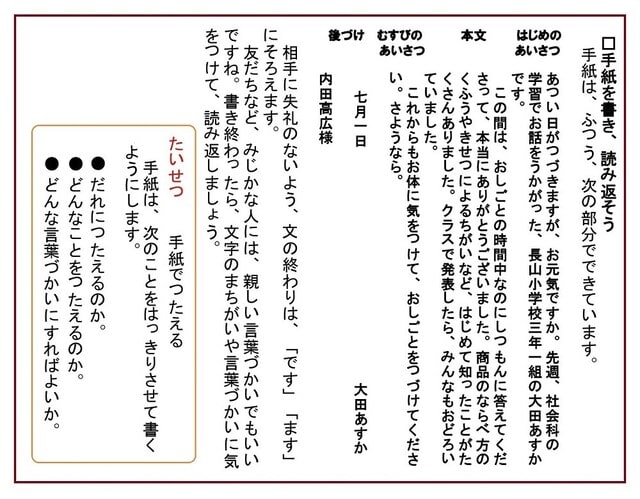

教科書はこれです。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

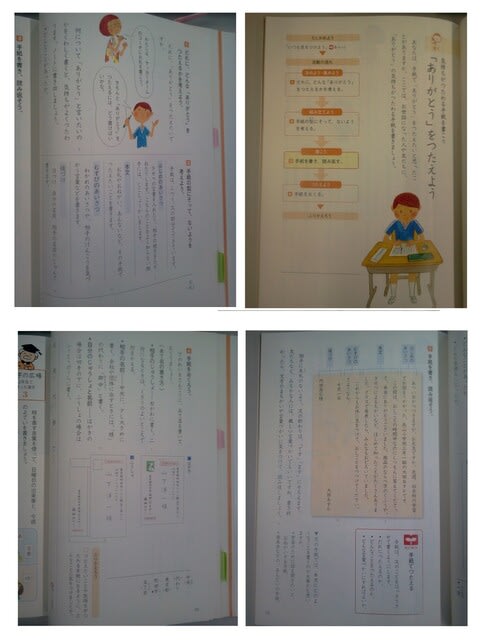

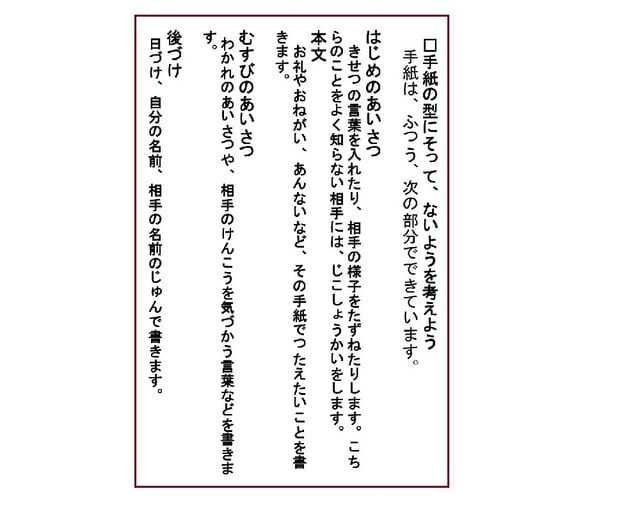

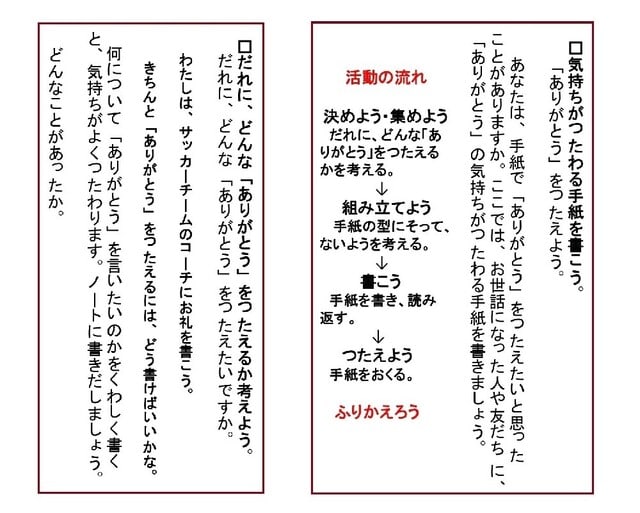

教材の内容をわかってもらうために内容をタイプしました。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

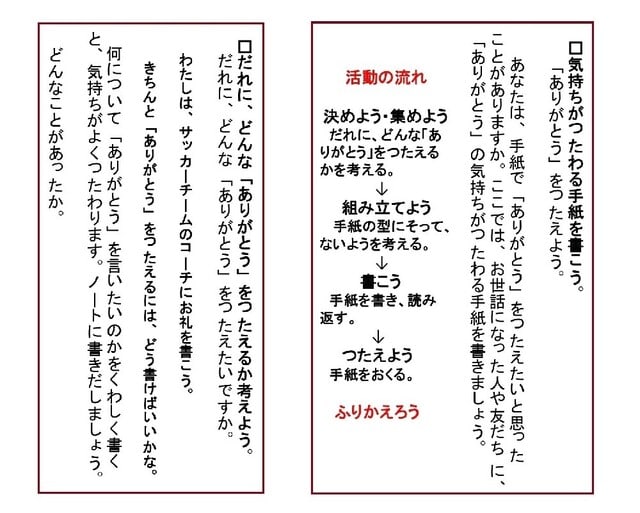

このような授業が行われています。箱で囲んだところが1時間の授業だと思います。時間をかけて手紙を書く方法を学習しています。

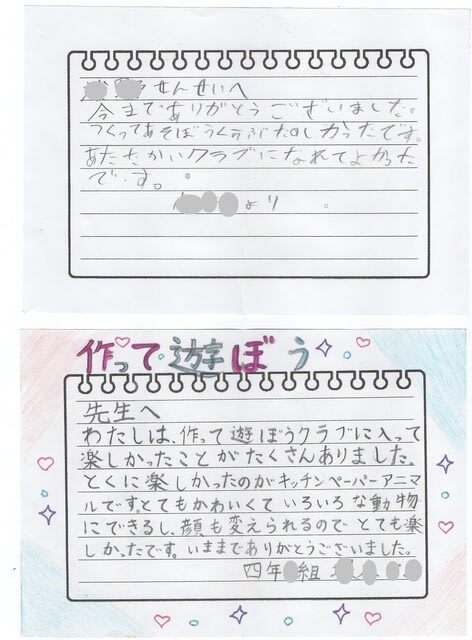

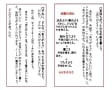

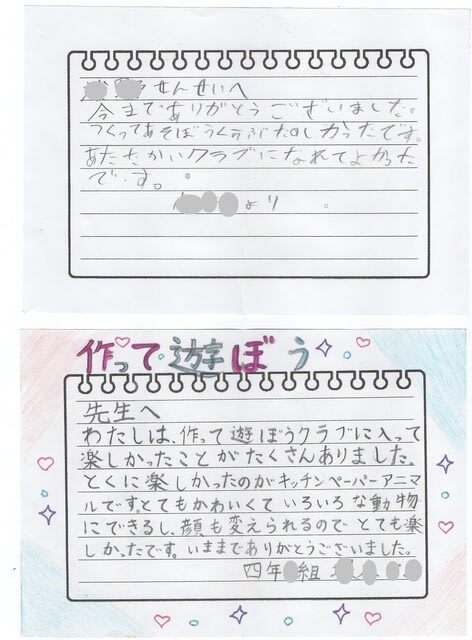

最寄りの小学校でも2人の四年生から手紙をもらいました。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

これも嬉しかったですね。2月1年間のクラブ活動が終わるときに「先生、これ!」と手渡してくれました。後日、こちらからもお礼にと〔KPAひな人形材料のセット〕を持っていきました。

実は本題に掲げた『「ありがとう」を伝えよう』は教科書小学校3年国語上〔光村図書〕の教材です。その授業を受けて、先生が「だれにどんなありがとうをつたえますか。」と問いかけたとき、放課後子ども教室で教わったことから私を思い出してくれました。それが次の手紙です。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉嬉しかったですね~。しばらくジーンと心に響きました。喜びが湧き出してくる感じでした。お世話になった人はたくさんいるはずですからその子は私を思ってくれたと思うとそれで十分でした。

教科書はこれです。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉教材の内容をわかってもらうために内容をタイプしました。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉 このような授業が行われています。箱で囲んだところが1時間の授業だと思います。時間をかけて手紙を書く方法を学習しています。

最寄りの小学校でも2人の四年生から手紙をもらいました。

〈タップで拡大図〉

〈タップで拡大図〉これも嬉しかったですね。2月1年間のクラブ活動が終わるときに「先生、これ!」と手渡してくれました。後日、こちらからもお礼にと〔KPAひな人形材料のセット〕を持っていきました。

(3月23日(水)朝7:50追伸)

この手紙上の方の児童とすれ違いました。「おう、おじちゃん」と声をかけてくれました。登校途中の⚪⚪君です。手紙をもらったのは1年ほどの前ですから今でも覚えていてくれました。

何と言っても日々嬉しいのは、

「私はおもちゃづくりが好きです。」

「今日は何を作るんですか。

・・・・早く作りたいな。」

お母さん

「活動の日は朝から、今日は何かな~と言っているんですよ。」

お父さんへ

「今日のむかえは遅くていいからね!」

このように直接素直な気持ちで話してくれたときですね。

私の方も、怖(こわ)い先生にはならないこと。

気づいたときには子どもに声をかけることを躊躇(ちゅうちょ)しないこと。

指導は周到に計画して準備していくこと。

指導中は視線を配ったり机間巡視をして触れ合いを持つこと。

などを工夫しています。

このように直接素直な気持ちで話してくれたときですね。

私の方も、怖(こわ)い先生にはならないこと。

気づいたときには子どもに声をかけることを躊躇(ちゅうちょ)しないこと。

指導は周到に計画して準備していくこと。

指導中は視線を配ったり机間巡視をして触れ合いを持つこと。

などを工夫しています。