「学校へ行こう」のすすめのブログに掲載しましたが、今地域の皆さんの参加する授業が求められています。

ここでは、その一例として中学校3年生技術・家庭科「本立てづくり」を紹介します。

普通に行われている「本立てづくり」の授業は、1人の先生が1学級40人以下の生徒(ここは33人)に指導して製作を進めていきますが、製作は生徒一人一人別々です。一人一人はわからなかったり迷ったりでとなりと相談したり先生を呼んで教わったりしながら進めていきます。すると先生は一人ですから「先生」「先生」・・・・と声がかかって大忙しとなるのが常です。少しでも一斉指導を可能にするために、製作物は画一のものしか作れません。これが普通の授業です。

ここでは、オリジナル本立てを作ります。普通の授業じゃできませんよね。製作には3時間が当てられているそうですが、倍の6時間でもムリかもしれません。

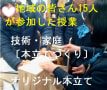

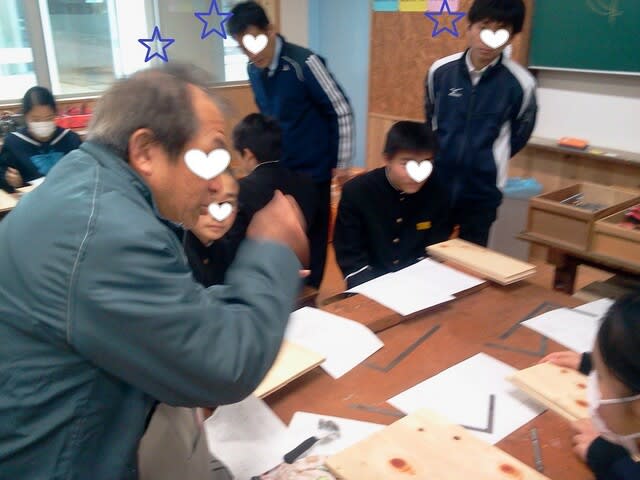

そこで、“地域の皆さんに応援”をお願いしたのです。その学校には“地域コーディネーター”がいて地域人材を集めてきます。何といっても初めてのことで、説得して説得して15人(写真では☆)ほどを集めました。大工さんや表具師、家具製造の職人さんなどいません。普通のおじいちゃん(14人)おばあちゃん(1人)です。私もその一人です。

授業日の数日前に全員が集められて説明がありました。授業のことは勿論、どのように振舞ってほしいか、個人情報の機密保持、安全対策・・・・などです。

当日の8:40ごろ技術室に集合しました。生徒の皆さんをみんなで笑顔で迎えました。生徒さんもいつもと違う様子に緊張しているようです。勿論私たちもです。

朝8:50授業が始まりました。それぞれが生徒2~3人を担当しました。最初は先生から今日の製作について話がありました。後の写真では先生を〇で示しています。

〇 設計図をもとに協力者の皆さんと作り方を話し合うこと。

〇 穴を空ける作業はしないこと。

〇 道具の使い方を見てもらうこと。

〇 安全に作業するための注意点。

〇 11:20頃を目途に作業をすすめること。・・・・などの話がありました。

私たちは担当する生徒さんの周囲で説明を聞いていました。

さあ、製作の始まりです。設計図を見ながら生徒さんから説明してもらいました。

〇 ここを丸みをもたせたい。どうやって作ったらいいですか?

〇 小さな本がたくさん入るようにしたい。

〇 大きな本が入るようにしたい。

〇 ここんところをへこませてかっこ良くしたい。

〇 CDが入るところを作りたい。・・・・など。

話し合って製作の手順を決めます。

普通に行われている「本立てづくり」の授業は、1人の先生が1学級40人以下の生徒(ここは33人)に指導して製作を進めていきますが、製作は生徒一人一人別々です。一人一人はわからなかったり迷ったりでとなりと相談したり先生を呼んで教わったりしながら進めていきます。すると先生は一人ですから「先生」「先生」・・・・と声がかかって大忙しとなるのが常です。少しでも一斉指導を可能にするために、製作物は画一のものしか作れません。これが普通の授業です。

ここでは、オリジナル本立てを作ります。普通の授業じゃできませんよね。製作には3時間が当てられているそうですが、倍の6時間でもムリかもしれません。

そこで、“地域の皆さんに応援”をお願いしたのです。その学校には“地域コーディネーター”がいて地域人材を集めてきます。何といっても初めてのことで、説得して説得して15人(写真では☆)ほどを集めました。大工さんや表具師、家具製造の職人さんなどいません。普通のおじいちゃん(14人)おばあちゃん(1人)です。私もその一人です。

授業日の数日前に全員が集められて説明がありました。授業のことは勿論、どのように振舞ってほしいか、個人情報の機密保持、安全対策・・・・などです。

当日の8:40ごろ技術室に集合しました。生徒の皆さんをみんなで笑顔で迎えました。生徒さんもいつもと違う様子に緊張しているようです。勿論私たちもです。

朝8:50授業が始まりました。それぞれが生徒2~3人を担当しました。最初は先生から今日の製作について話がありました。後の写真では先生を〇で示しています。

〇 設計図をもとに協力者の皆さんと作り方を話し合うこと。

〇 穴を空ける作業はしないこと。

〇 道具の使い方を見てもらうこと。

〇 安全に作業するための注意点。

〇 11:20頃を目途に作業をすすめること。・・・・などの話がありました。

私たちは担当する生徒さんの周囲で説明を聞いていました。

さあ、製作の始まりです。設計図を見ながら生徒さんから説明してもらいました。

〇 ここを丸みをもたせたい。どうやって作ったらいいですか?

〇 小さな本がたくさん入るようにしたい。

〇 大きな本が入るようにしたい。

〇 ここんところをへこませてかっこ良くしたい。

〇 CDが入るところを作りたい。・・・・など。

話し合って製作の手順を決めます。

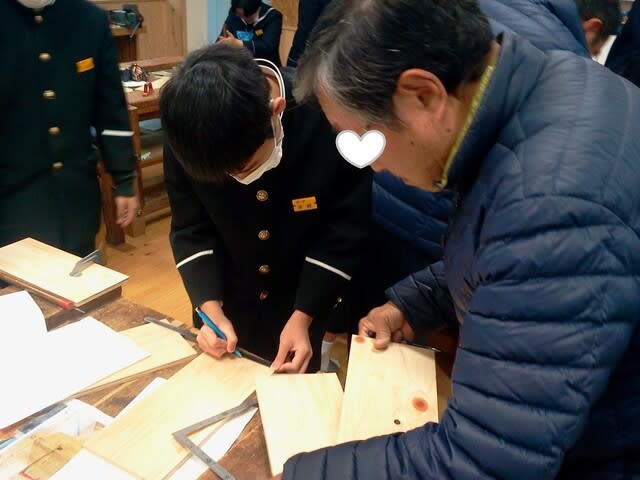

話し合うとグッと距離が縮まってきました。私の場合、一(私)対三(生徒)でしたから、一人ずつ対応して、対応しない時間は製作をしてもらいました。横目でその進行を見ながらという感じです。

「ここを〇〇していくと丸くなると思うよ。」「へこますには△△にして△△したらどうかな!」「(大人)ここに釘を打っても板の真ん中にはならないよ。考えてごらん。(生徒)あ、ここですか。(大人)そうそうそこです。」・・・・など。

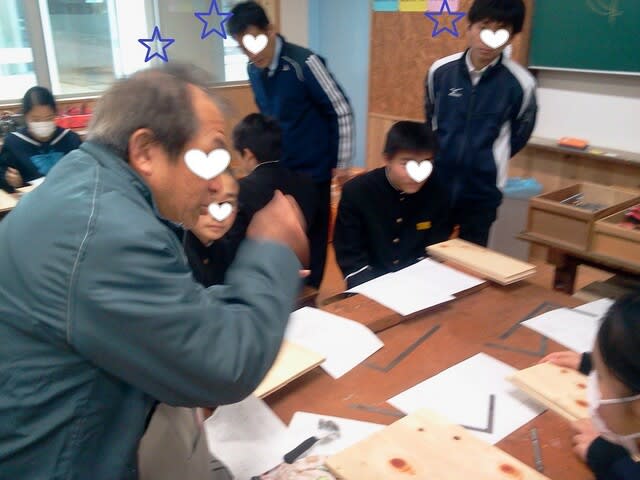

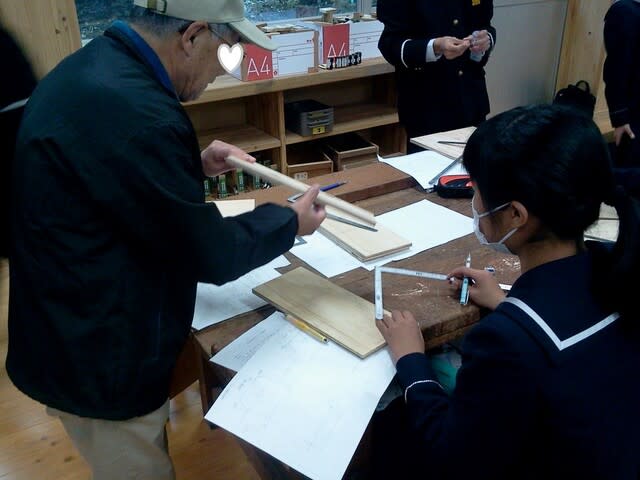

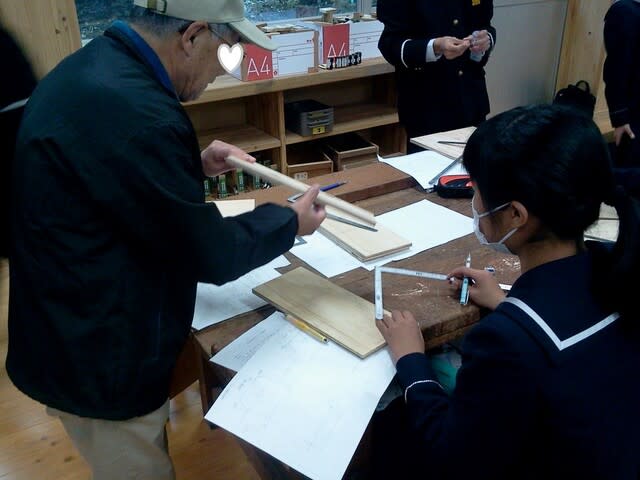

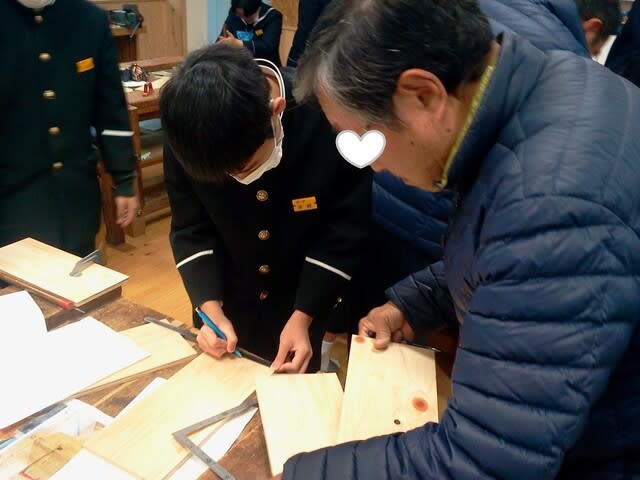

話し合いが終わって、“けがき(えんぴつで、鋸(のこ)を引くところや釘(くぎ)を打つところを描くこと)”をしているところです。

釘を打っているところです。金槌の持ち方や使い方を習います。補助もしてもらっています。

ここでも金槌で釘を打っています。大人は補助をしながら見守っています。

おじいちゃんが錐(きり)で穴空けをやってあげています。チョッとやりすぎのようです。生徒さんが笑っています。

気持ちはわかりますが、“生徒が作る”という原則を忘れてはいけません。

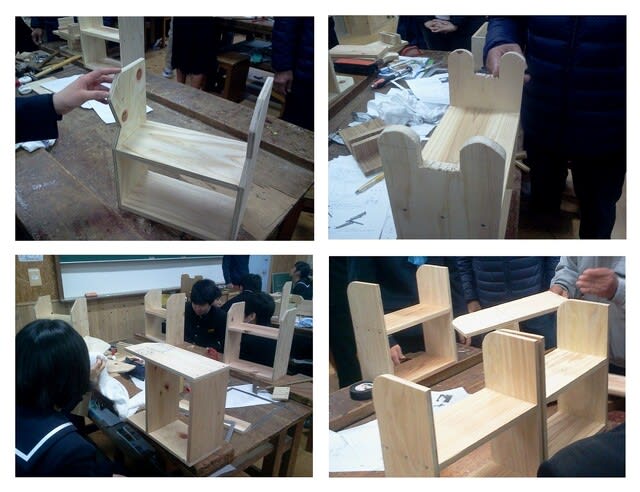

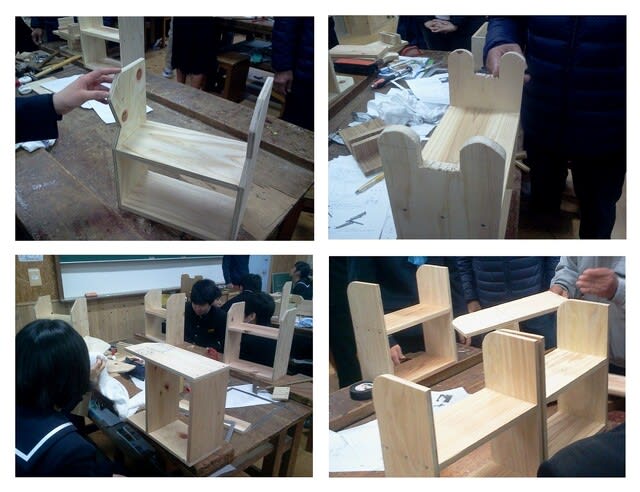

このようにして出来上がった作品です。

いかがですか。1つとして同じものはありませんでした。このように力を合わせて作り上げました。大人も生徒も作品を見て頬がほころんでいました。

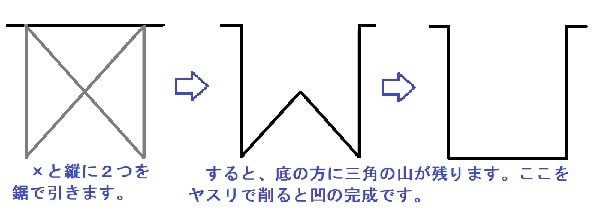

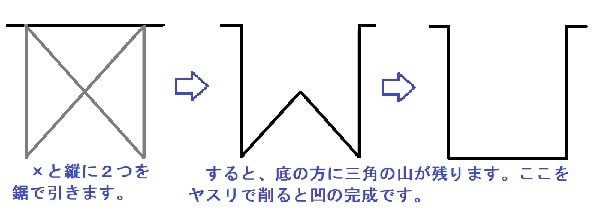

へこませるところも無事時間内にできました。どうやって作ったのでしょう。数人の大人が生徒さんと話し合っていました。結局、×と縦2つに鋸を引くと溝の底に三角形の山が残りますよね。それを鑢(ヤスリ)で削ったそうです。

11:20 全員が作品を作り上げることができました。

最後は先生の一斉指導です。

次の時間に、何か(ニス?)を塗って完成になるそうです。

「ここを〇〇していくと丸くなると思うよ。」「へこますには△△にして△△したらどうかな!」「(大人)ここに釘を打っても板の真ん中にはならないよ。考えてごらん。(生徒)あ、ここですか。(大人)そうそうそこです。」・・・・など。

話し合いが終わって、“けがき(えんぴつで、鋸(のこ)を引くところや釘(くぎ)を打つところを描くこと)”をしているところです。

釘を打っているところです。金槌の持ち方や使い方を習います。補助もしてもらっています。

ここでも金槌で釘を打っています。大人は補助をしながら見守っています。

おじいちゃんが錐(きり)で穴空けをやってあげています。チョッとやりすぎのようです。生徒さんが笑っています。

気持ちはわかりますが、“生徒が作る”という原則を忘れてはいけません。

このようにして出来上がった作品です。

いかがですか。1つとして同じものはありませんでした。このように力を合わせて作り上げました。大人も生徒も作品を見て頬がほころんでいました。

へこませるところも無事時間内にできました。どうやって作ったのでしょう。数人の大人が生徒さんと話し合っていました。結局、×と縦2つに鋸を引くと溝の底に三角形の山が残りますよね。それを鑢(ヤスリ)で削ったそうです。

最後は先生の一斉指導です。

次の時間に、何か(ニス?)を塗って完成になるそうです。

11:40 授業が終わりました。

終わった後に、参加された方に話を聞いてみました。質問「来年もこの授業があったら参加しますか?」聞いた皆さんの全員から「参加します。楽しかったです。」ということでした。

最初に心配していた専門性については、製作が進んでいくうちに心配はなくなったそうです。これまでの知識と経験を伝えることで、充分生徒さんの質問に答えることができたそうです。

〔まとめ〕

大人が参加して生徒が考えたオリジナル本立てを作る授業は教育効果の大きいものでした。教科の目標の「作ることができる。」という以外にも、・木工の技術を一人一人が身に付けることができた。・工夫を形にすることができた。・その達成感。・自分だけでは解決できないことを、大人に相談することで、解決に結びつく道筋に気づくことができた。・・・・など、普通の授業では身につくことの難しい自身の自己実現や未来社会を開く学習ができました。

参加した大人の側も大きなメリットがありました。「参加して良かった。」「楽しかった。」「自分の知識や経験を伝えることで、生徒さんの〔〇〇したい〕という課題を解決することができた。」「自身のこれまでの職業経験や生活体験で学んだことが、こんなに役だつことがわかった。」「完成を共に喜ぶことができた。」「また来年も来たいという意欲が沸き上がった。」・・・・など。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。地域の皆さんが授業に参加することで、こんなにも学びが広がることが実感できましたね。学校の先生はこんなことを提案して授業を準備していますので、ぜひ機会があったらご覧の皆さんも参加してください。ほとんどは特別な技術や知識は必要ありません。これまで働いて生きてこられた経験が、まだ未経験の児童生徒には有効な助言や手助けになります。やってみたら難はほとんどありません。楽しいですよ。

がんばろう、大人!

自己の未来を拓こう、子ども!

明るい未来社会にために、子どもたちと大人たち!

終わった後に、参加された方に話を聞いてみました。質問「来年もこの授業があったら参加しますか?」聞いた皆さんの全員から「参加します。楽しかったです。」ということでした。

最初に心配していた専門性については、製作が進んでいくうちに心配はなくなったそうです。これまでの知識と経験を伝えることで、充分生徒さんの質問に答えることができたそうです。

〔まとめ〕

大人が参加して生徒が考えたオリジナル本立てを作る授業は教育効果の大きいものでした。教科の目標の「作ることができる。」という以外にも、・木工の技術を一人一人が身に付けることができた。・工夫を形にすることができた。・その達成感。・自分だけでは解決できないことを、大人に相談することで、解決に結びつく道筋に気づくことができた。・・・・など、普通の授業では身につくことの難しい自身の自己実現や未来社会を開く学習ができました。

参加した大人の側も大きなメリットがありました。「参加して良かった。」「楽しかった。」「自分の知識や経験を伝えることで、生徒さんの〔〇〇したい〕という課題を解決することができた。」「自身のこれまでの職業経験や生活体験で学んだことが、こんなに役だつことがわかった。」「完成を共に喜ぶことができた。」「また来年も来たいという意欲が沸き上がった。」・・・・など。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。地域の皆さんが授業に参加することで、こんなにも学びが広がることが実感できましたね。学校の先生はこんなことを提案して授業を準備していますので、ぜひ機会があったらご覧の皆さんも参加してください。ほとんどは特別な技術や知識は必要ありません。これまで働いて生きてこられた経験が、まだ未経験の児童生徒には有効な助言や手助けになります。やってみたら難はほとんどありません。楽しいですよ。

がんばろう、大人!

自己の未来を拓こう、子ども!

明るい未来社会にために、子どもたちと大人たち!