2014年7月29日、お参りしました。世界遺産に登録されています。

御祭神は賀茂建角身命と玉依姫命をおまつりしています。

下賀茂神社の歴史は古く、パンフレットより「緩靖天皇(BC581年頃)の御世より御生神事が行われたという伝承があります(社記)。崇神天皇7年(BC90)に社の瑞垣が造替された、とのご遷宮がはじめられた記録がみえます。垂仁天皇27年(BC2)には御神宝がたてまつられました(鴨社造営記)。欽明天皇5年(544)4月から賀茂祭(葵祭)が行われました(本朝月令)。文武天皇2年(698)以降、再々葵祭に大勢の見物人が集まるので警護するよう命令が出されました。(続日本記)。式年遷宮や斎王の制度が定められました。「源氏物語」「枕草子」など王朝文学にしばしば登場します。全国に60余箇所もの荘園、御厨が寄進され、神社を支えていました。」

京都市左京区下鴨泉川59

map

鳥居

参道に屋台が出ていました。

手水舎

説明書と世界遺産の碑

境内図

楼門・国指定重要文化財

高さが13mあり、左右に延びる廻廊の西側「剣の間」は葵祭のとき、勅使が剣を解かれる間です。

廻廊

愛宕社と稲荷社

1棟の社殿に2社が祀られています。もとは賀茂斎院御所におまつりされていた社です。

印納社

参道と鳥居

三井神社・国指定重要文化財

御本宮の西に祀られる摂社で、姫神様とそのご両親の神が祀られる社が東西に並んでいます。境内に諏訪社、小杜社、白髭社の三社があります。

擬雪

舞殿・国指定重要文化財

葵祭には勅使が御祭文を奉上し、歌舞「東游」が奉納されます。

神服殿・国指定重要文化財

元は神様の御神服を調製する社殿でした。近世は天皇行幸の際の玉座となります。また、御所が非常の際に臨時の御座所と定められています。

姫小松

中門・国指定重要文化財

御本宮への門です。

言社

三井社東門

大炊殿・国指定重要文化財、右は井戸屋・国指定重要文化財

特別拝観7月12より9月30日まで、神服殿との同時拝観で600円です。

大炊殿は、神饌を調理する社殿で、平安時代の「鴨社古図」にも描かれている歴史的な建造物です。主にご飯やお餅などの穀物類を調理し、魚鳥類は別棟の贄殿で調理するならわしになっていました。神社建築のなかでこの種の社殿が現存するのは非常にまれで貴重です。御井は、上屋を井戸屋、井筒を井戸屋形といい、神饌調理の御水に用いられました。

葵の庭

水こしらへの場

内部です。

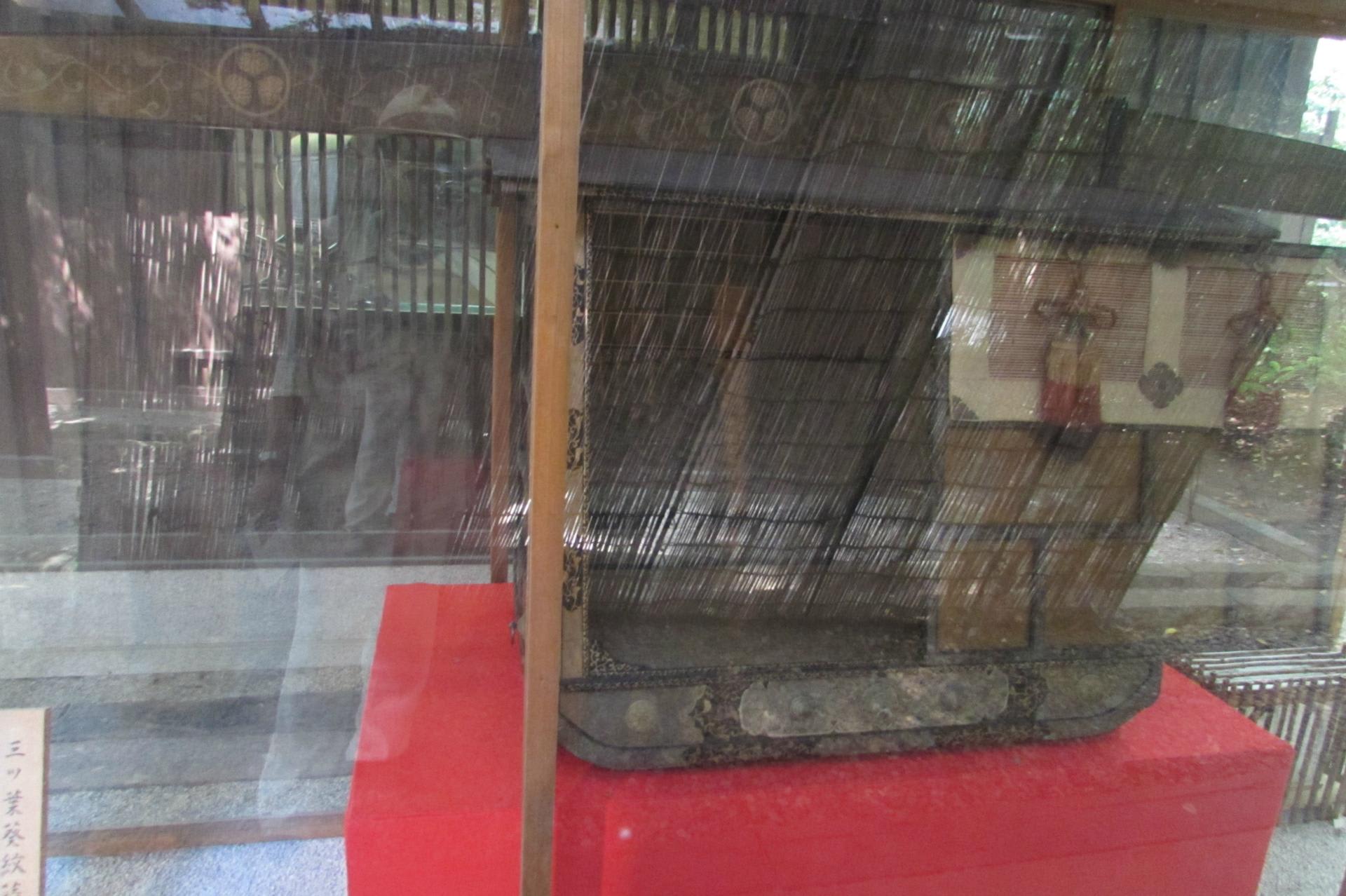

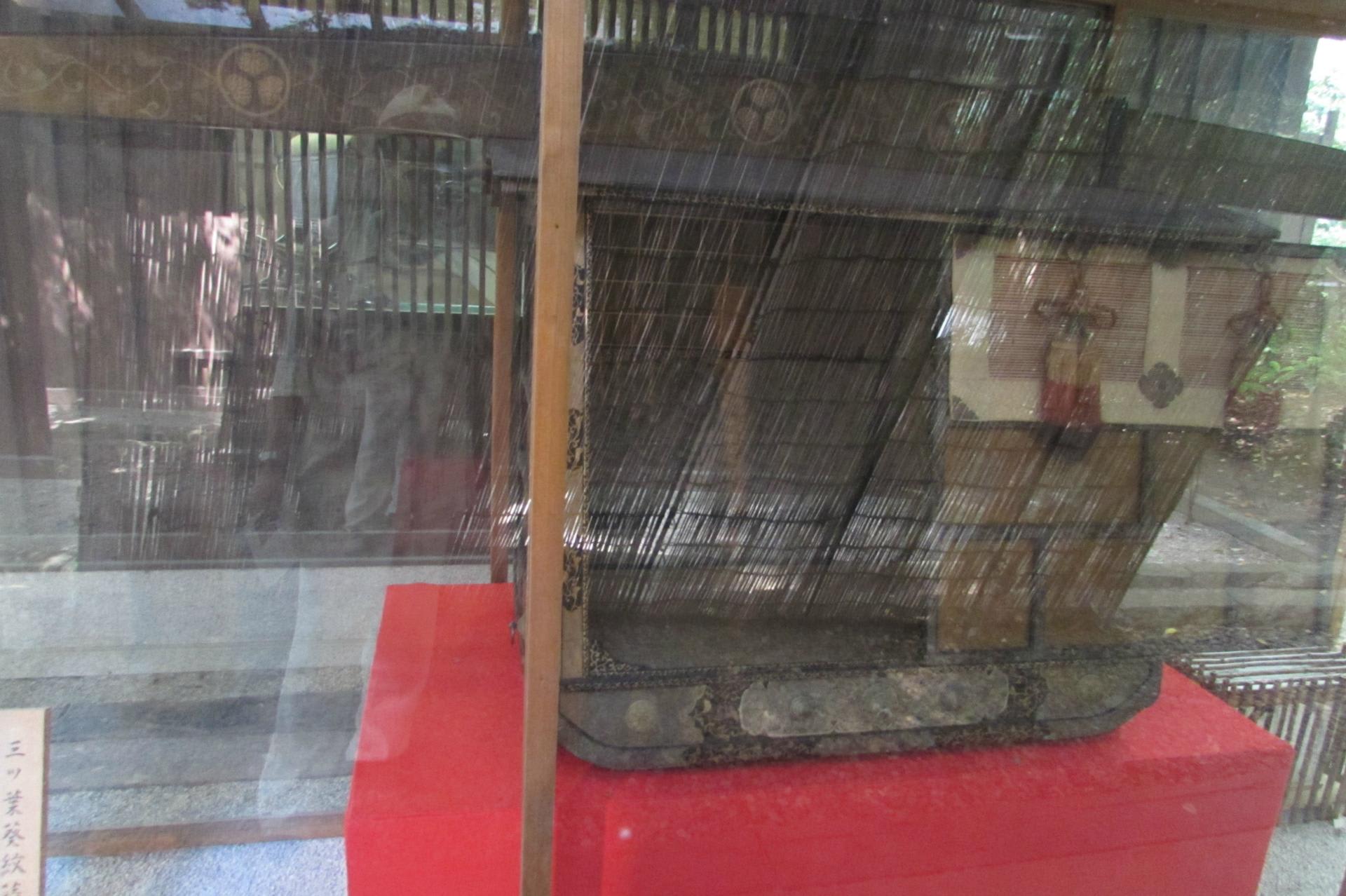

御車舎内部です

唐車

儀装馬車

出雲井於神社・国指定重要文化財

茶の木

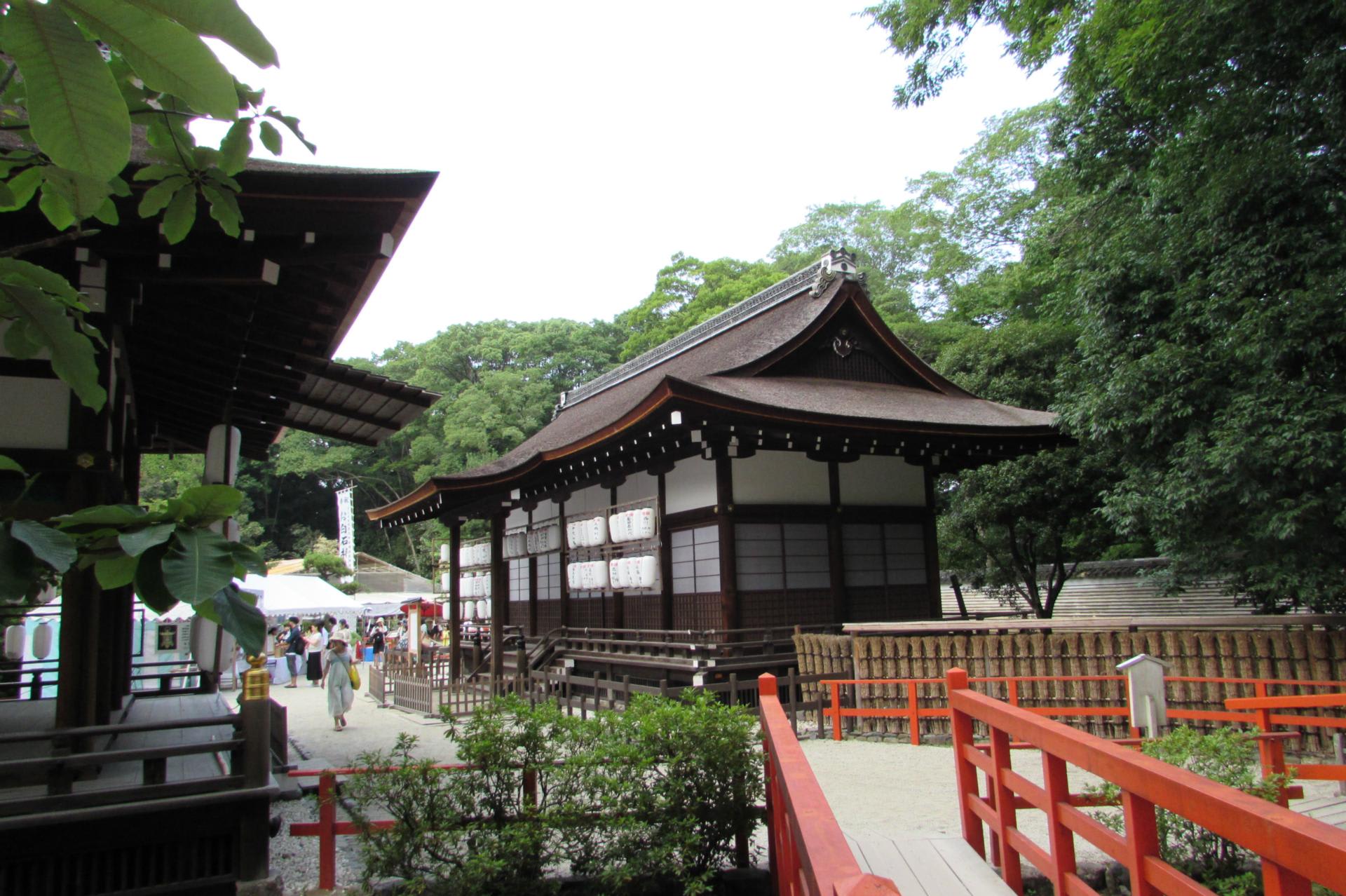

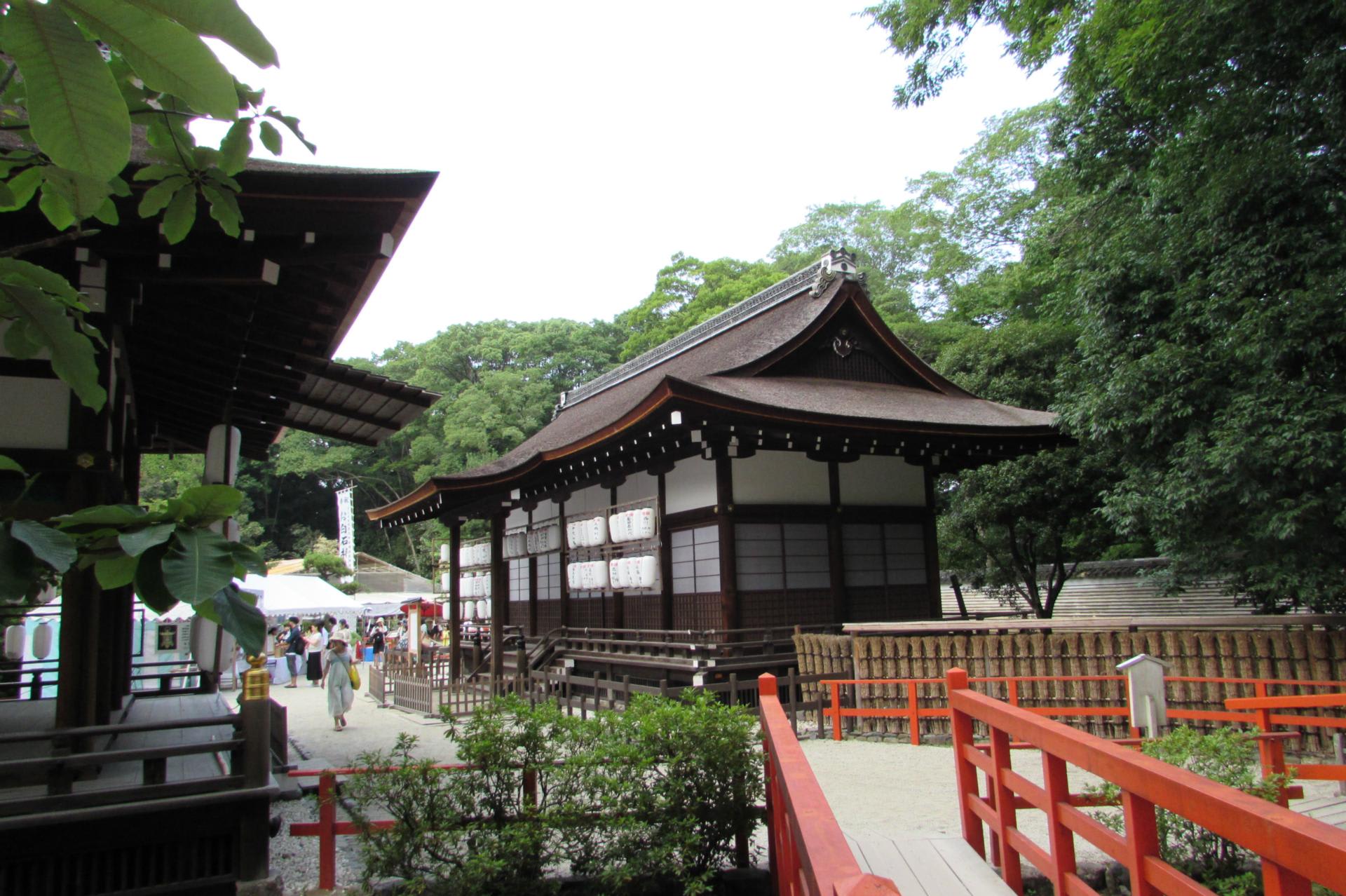

橋殿・国指定重要文化財

みたらし川にかかる社殿で、その名があります。現在は名月管絃祭や年中祭事の際に芸能などが奉納されます。

細殿・国指定重要文化財

御所の緊急時、御動座される社殿で向拝があり、折り上げ、格天井の様式が保たれています。

解除所

鴨の神石

手洗川で採取される黒石は、厄除の神石として、特に子どものかんむしふうじに効くと信仰されてきました。

御手洗祭(足つけ神事)

御手洗池の井上社に祀られている瀬織津姫命は、人々の罪穢れを祓い、心身を清浄にしてくださる神様です。そこで、昔から土用の丑の日に、この神池に足をつけ、燈明をお供えし、御神水を戴くと諸病にかからず、延命長寿の霊験あらたかと云い伝えられています。たくさんの方が順番待ちでお祈りしていました。

相生社

さざれ石

あけ橋

河合神社

神武天皇の母神・玉依姫命を祀り、女性の守護神・美麗の神として崇敬を集めています。

三井社

神門

拝殿

本殿

貴布禰神社

六社

鴨長明の方丈庵

「久寿2年(1155)、下鴨神社禰宜長継の次男として泉の館(現在の京都大学の北方一帯)において生まれた。応保元年(1161)、7歳のとき、神職の道につき、従5位下に叙せられた。幼少から学問に秀で、特に歌道に優れていた。安元元年(1175)21歳、高松女邸歌合わせに和歌を献じ注目をあつめた。福原遷都で新都へ赴いたが、源頼朝の乱により平家は滅亡、再び平安京へ遷都され帰洛した。正治2年(1200)46歳のとき、後鳥羽院から召されて院の歌会や催しに和歌を献じることになった。笛、琴にもたけた演奏の記録が随所にみえる。しかし、元久元年(1204)50歳の春、宮中の席を辞して出家し、洛北大原に隠とんする。その後、世の無常と人生のはかなさを随筆として著したのが「方丈記」である。大原からほうぼう転々として承久2年(1208)58歳のころ(現在の京都市伏見区日野町)に落ち着いた。各地を移動しているあいだに「栖」として仕上げたのが、この「方丈」である。移動に便利なようにすべて組立式となっている。広さは一丈(約3メートル)四方、畳、約5畳半程度。間口、奥行とも一丈四方というところから「方丈」の名がある。さらにもう一つの特徴は、土台状のものが置かれ、その上に柱が立てられていることである。下鴨神社の本殿もまた土居桁の構造である。」

日露戦争ノ砲弾

政府は武器輸出を解禁しました。儲かれば何を売ってもいいのだろうか。その武器で人が殺されることを今一度考えてほしい。合掌。

御祭神は賀茂建角身命と玉依姫命をおまつりしています。

下賀茂神社の歴史は古く、パンフレットより「緩靖天皇(BC581年頃)の御世より御生神事が行われたという伝承があります(社記)。崇神天皇7年(BC90)に社の瑞垣が造替された、とのご遷宮がはじめられた記録がみえます。垂仁天皇27年(BC2)には御神宝がたてまつられました(鴨社造営記)。欽明天皇5年(544)4月から賀茂祭(葵祭)が行われました(本朝月令)。文武天皇2年(698)以降、再々葵祭に大勢の見物人が集まるので警護するよう命令が出されました。(続日本記)。式年遷宮や斎王の制度が定められました。「源氏物語」「枕草子」など王朝文学にしばしば登場します。全国に60余箇所もの荘園、御厨が寄進され、神社を支えていました。」

京都市左京区下鴨泉川59

map

鳥居

参道に屋台が出ていました。

手水舎

説明書と世界遺産の碑

境内図

楼門・国指定重要文化財

高さが13mあり、左右に延びる廻廊の西側「剣の間」は葵祭のとき、勅使が剣を解かれる間です。

廻廊

愛宕社と稲荷社

1棟の社殿に2社が祀られています。もとは賀茂斎院御所におまつりされていた社です。

印納社

参道と鳥居

三井神社・国指定重要文化財

御本宮の西に祀られる摂社で、姫神様とそのご両親の神が祀られる社が東西に並んでいます。境内に諏訪社、小杜社、白髭社の三社があります。

擬雪

舞殿・国指定重要文化財

葵祭には勅使が御祭文を奉上し、歌舞「東游」が奉納されます。

神服殿・国指定重要文化財

元は神様の御神服を調製する社殿でした。近世は天皇行幸の際の玉座となります。また、御所が非常の際に臨時の御座所と定められています。

姫小松

中門・国指定重要文化財

御本宮への門です。

言社

三井社東門

大炊殿・国指定重要文化財、右は井戸屋・国指定重要文化財

特別拝観7月12より9月30日まで、神服殿との同時拝観で600円です。

大炊殿は、神饌を調理する社殿で、平安時代の「鴨社古図」にも描かれている歴史的な建造物です。主にご飯やお餅などの穀物類を調理し、魚鳥類は別棟の贄殿で調理するならわしになっていました。神社建築のなかでこの種の社殿が現存するのは非常にまれで貴重です。御井は、上屋を井戸屋、井筒を井戸屋形といい、神饌調理の御水に用いられました。

葵の庭

水こしらへの場

内部です。

御車舎内部です

唐車

儀装馬車

出雲井於神社・国指定重要文化財

茶の木

橋殿・国指定重要文化財

みたらし川にかかる社殿で、その名があります。現在は名月管絃祭や年中祭事の際に芸能などが奉納されます。

細殿・国指定重要文化財

御所の緊急時、御動座される社殿で向拝があり、折り上げ、格天井の様式が保たれています。

解除所

鴨の神石

手洗川で採取される黒石は、厄除の神石として、特に子どものかんむしふうじに効くと信仰されてきました。

御手洗祭(足つけ神事)

御手洗池の井上社に祀られている瀬織津姫命は、人々の罪穢れを祓い、心身を清浄にしてくださる神様です。そこで、昔から土用の丑の日に、この神池に足をつけ、燈明をお供えし、御神水を戴くと諸病にかからず、延命長寿の霊験あらたかと云い伝えられています。たくさんの方が順番待ちでお祈りしていました。

相生社

さざれ石

あけ橋

河合神社

神武天皇の母神・玉依姫命を祀り、女性の守護神・美麗の神として崇敬を集めています。

三井社

神門

拝殿

本殿

貴布禰神社

六社

鴨長明の方丈庵

「久寿2年(1155)、下鴨神社禰宜長継の次男として泉の館(現在の京都大学の北方一帯)において生まれた。応保元年(1161)、7歳のとき、神職の道につき、従5位下に叙せられた。幼少から学問に秀で、特に歌道に優れていた。安元元年(1175)21歳、高松女邸歌合わせに和歌を献じ注目をあつめた。福原遷都で新都へ赴いたが、源頼朝の乱により平家は滅亡、再び平安京へ遷都され帰洛した。正治2年(1200)46歳のとき、後鳥羽院から召されて院の歌会や催しに和歌を献じることになった。笛、琴にもたけた演奏の記録が随所にみえる。しかし、元久元年(1204)50歳の春、宮中の席を辞して出家し、洛北大原に隠とんする。その後、世の無常と人生のはかなさを随筆として著したのが「方丈記」である。大原からほうぼう転々として承久2年(1208)58歳のころ(現在の京都市伏見区日野町)に落ち着いた。各地を移動しているあいだに「栖」として仕上げたのが、この「方丈」である。移動に便利なようにすべて組立式となっている。広さは一丈(約3メートル)四方、畳、約5畳半程度。間口、奥行とも一丈四方というところから「方丈」の名がある。さらにもう一つの特徴は、土台状のものが置かれ、その上に柱が立てられていることである。下鴨神社の本殿もまた土居桁の構造である。」

日露戦争ノ砲弾

政府は武器輸出を解禁しました。儲かれば何を売ってもいいのだろうか。その武器で人が殺されることを今一度考えてほしい。合掌。