1.八角三層の「鼓楼」

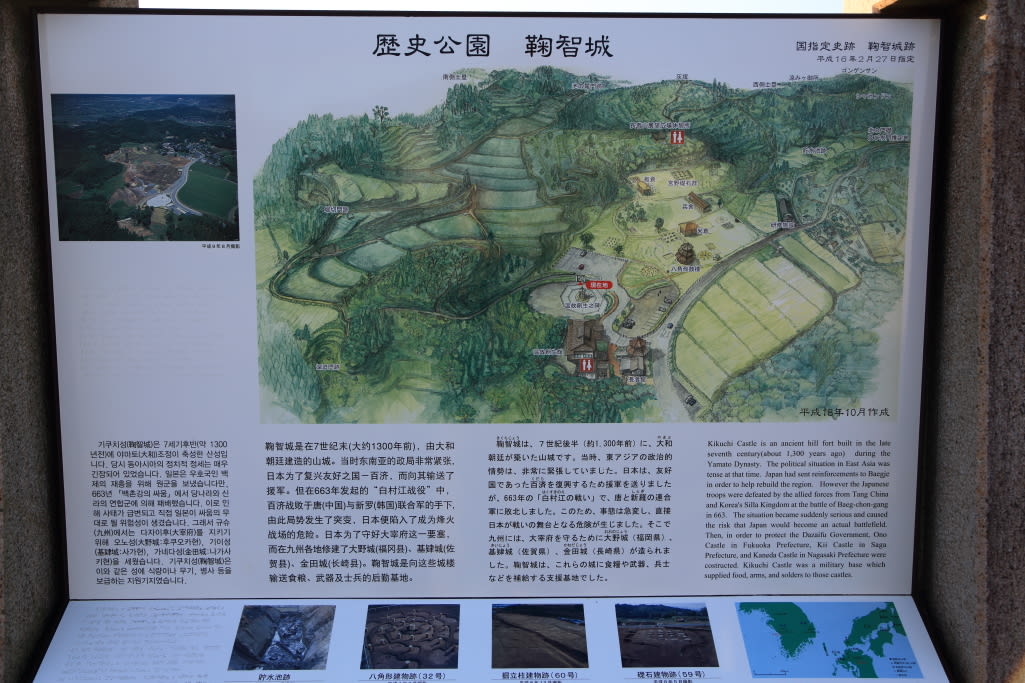

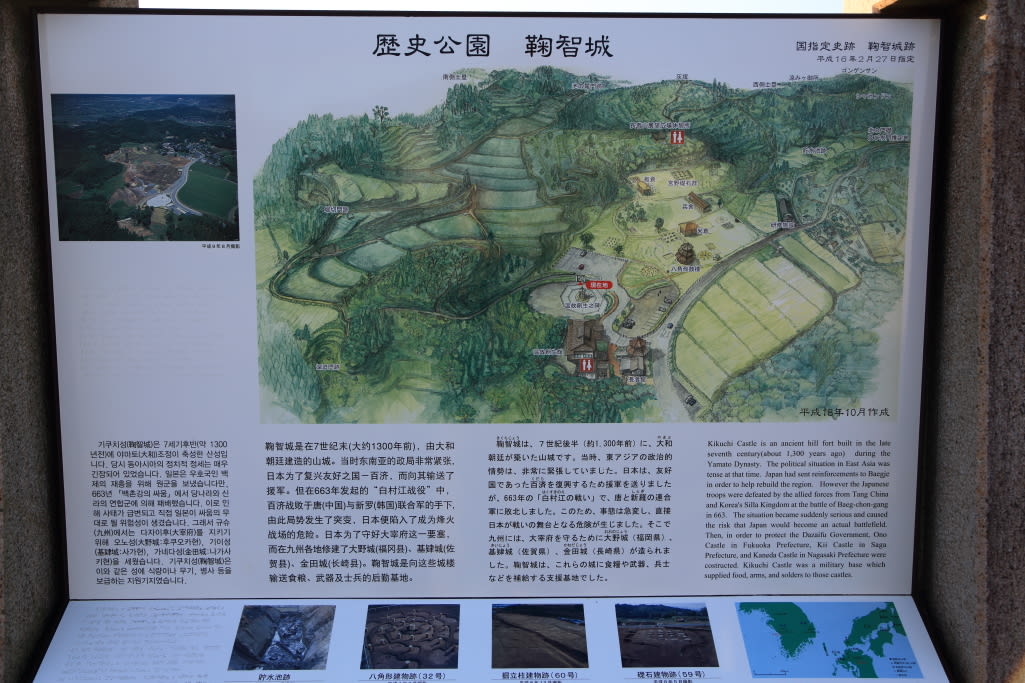

鞠智城は西暦663年「倭国と百済の連合軍」が朝鮮半島の白村江で「唐と新羅の連合軍」と戦った「白村江の戦い」に大敗した後、大和朝廷が日本列島の防衛拠点として築いた城の一つです。

平成6年から整備された鼓楼は日本の古代城には珍しい朝鮮式の建築です。当時同盟関係にあった百済の貴族が建築を指揮したようです。

見張り塔として使用されていたのでしょう「鼓楼の二階には連絡用の太鼓がおかれていた」と記録が残っています。

2.校倉造の米蔵

1200俵の米を保存できる規模たそうです。

3.72棟の建築群跡

昭和42年度から開始された県の発掘調査で、55haの広さに72の建築物と貯水池や土塁の遺構が確認されました。

4.防人の兵舎建物

復元された兵舎と考えられる建物。

5.武器庫

復元された武器庫と考えられる建物。

6.大宰府を中心とした防衛拠点の配置

当時の西日本の中心であった「大宰府」を守る「大野城」や「基肄(きい)城」への兵站基地だったと考えられています。

7.消えた歴史

西暦837年に書かれた歴史書「三代実録」を最後に、以後鞠智城は歴史の記録から消滅しました。

8.「温故創成の碑」

鞠智城のシンボルとして 防人とその家族、築城を指導したといわれる百済の貴族などが表現されています。

9.説明文

撮影:CANON EOS5DIII + EF24-105mmL IS

鞠智城は西暦663年「倭国と百済の連合軍」が朝鮮半島の白村江で「唐と新羅の連合軍」と戦った「白村江の戦い」に大敗した後、大和朝廷が日本列島の防衛拠点として築いた城の一つです。

平成6年から整備された鼓楼は日本の古代城には珍しい朝鮮式の建築です。当時同盟関係にあった百済の貴族が建築を指揮したようです。

見張り塔として使用されていたのでしょう「鼓楼の二階には連絡用の太鼓がおかれていた」と記録が残っています。

2.校倉造の米蔵

1200俵の米を保存できる規模たそうです。

3.72棟の建築群跡

昭和42年度から開始された県の発掘調査で、55haの広さに72の建築物と貯水池や土塁の遺構が確認されました。

4.防人の兵舎建物

復元された兵舎と考えられる建物。

5.武器庫

復元された武器庫と考えられる建物。

6.大宰府を中心とした防衛拠点の配置

当時の西日本の中心であった「大宰府」を守る「大野城」や「基肄(きい)城」への兵站基地だったと考えられています。

7.消えた歴史

西暦837年に書かれた歴史書「三代実録」を最後に、以後鞠智城は歴史の記録から消滅しました。

8.「温故創成の碑」

鞠智城のシンボルとして 防人とその家族、築城を指導したといわれる百済の貴族などが表現されています。

9.説明文

撮影:CANON EOS5DIII + EF24-105mmL IS

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます