7/1℃

7/1℃

近鉄、五十鈴川駅に着いたのが15時過ぎ、タクシーで内宮前の「おかげ横丁」で降り両側に50店舗ほどあるそうだ。 「おかげ横丁」(お伊勢参り)で賑わった江戸時代末期から明治時代初期の門前町の町並みを140億円の費用を要し、再現した観光地で京都太秦の映画村のようである。(案内説明書)

「おかげ横丁」ではゆっくり散策したいのだが15時を過ぎていたので我輩の目的は志摩地方の郷土料「手こね寿司」を食べたかったのである。 随分昔のことだが和歌山の新宮市へ行った時、食堂で「めはりずし」なるものがあり注文したら、浅漬けの葉でくるんだ弁当用の携帯持参する大きなお握りであった。手こね寿司はネットで調べてあるから味を試してみた。

全国何処にでもある「チラシ寿司」だったが北陸で「ずけ丼」のようなもので、すし久の手こね寿司のシャリは店(各家庭)により違うようで、獲れたての鰹や鮪を特製の醤油垂れに一夜漬けた魚を上に乗せたもので“みたらし団子”の垂れに似た味がした。 シャリが甘いから家内は全部食べた。

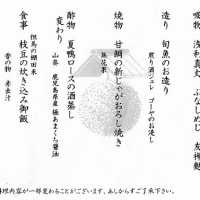

(画像は梅コース)

「手こね寿司」には松竹梅の3コースがあり、酒を召しある方は竹または松コースが良かろうと思うが、内宮の参拝があるので梅とした。 すし久を出て岩戸屋とゆう大きな土産店に入り長女家族の土産を買い急いで内宮へ向かい歩いた。

おかげ横丁、赤福が作った街と聞いており一度は訪ねたい場所。

学生時代、伊勢の後輩宅に泊まり近鉄特急で大阪へ出て、夜行寝台で九州に行ったことがあります。

コメント有り難うございます。

時代の移り変わりで、往きの近鉄特急は車両が最新型だったのでしょうか、PCや携帯の充電もできるコンセントがあり、テーブル付の車両でした。

「おかげ横丁は」門前町は「お伊勢さんのお蔭です」と赤福が中心となって造られたようです。