放射能の暫定規制値または暫定基準値という名の妖怪が日本を徘徊しています(^_^)。これは飲料水や食品中の放射性同位元素濃度を規制した値、より正確には、これ以上なら例えば出荷制限などの介入措置が正当化できる値です。しかし、どのようにして生まれたのか、どのような意味を持つのか、どうにも捉えにくいところが妖怪の妖怪たるゆえんです。私なりにその正体に迫ってみました。

この暫定規制値は食品安全委員会で作成され、3月17日に厚生労働省から各自治体に通知されたRef-1ものです。以降の経緯が日経BPの記事(2011/03/23)の「3月17~22日の政策・法規制の主な動き」の表で時系列的に記されていて、1次ソースにもリンクしています。

なにしろスピード策定を要請されて*1結局のところは1998/03/06に原子力安全委員会・原子力発電所等周辺防災対策専門部会・環境ワーキンググループで提案された数値をそのまま採用したようです。この資料はインターネットでは第373回・食品安全委員会の資料6として見ることができますRef-2。また、ヨウ素についての暫定規制値の計算を解説している東大病院で放射線治療を担当するチームNakagawaのブログの2011/03/29の記事も、この原子力安全委員会の資料(学術誌記事)を参考文献として挙げています。原子力発電所等周辺防災対策専門部会の会議資料としては、古いためかネット上での公開はされていません。原子力資料情報室というところで結論のみが紹介されていますRef-3。

さて上記資料で数値を含めて規制値(原文では指標値)の決定は以下の部分に載っています。

1) p19(21/42) 表14.飲食物摂取制限指標案

最終結果の表。3月17日通知の値と一致している。

2) p05(7/42) 表1.単位経口摂取量当たりの線量(mSv/Bq)

1Bq(ベクレル)を経口摂取してから50年間の総被曝量Ref-4。

ヨウ素については甲状腺等価線量、他の核種は実効線量。

3) p06(8/42) 表2.放射性ヨウ素の経口摂取に関連した飲食物の分類、および

表3.飲食物の摂取量(年齢送別1日当たり摂取量[kgまたはリットル])

食品群ごとの指標値を求めるのに必要なデータ

4) p25(27/42) 付録3.1 年齢送別1日当たりの飲食物摂取量(kg or L)

上記の表3と同じ。

5) p8-11(10-13/42) 4.誘導介入濃度の計算

計算式と結果

上記のように様々なパラメーターを使っていますし、5の計算式でわかるように、「時間とともに放射能が次第に減少することを考慮した式」(チームNakagawaの2011/03/29の記事の表現)を用いていて、単純な掛け算だけで求めているのではありません。生兵法で挑むと怪我をしそうです。

以上、1次ソース発見の報告でした。では、次回から私なりの理解を述べていきます。

------------

Ref-1) a) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html

平成23年3月17日 医薬食品局食品安全部

放射能汚染された食品の取り扱いについて(福島原子力発電所事故関連)

b) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r9852000001559v.pdf

別紙(PDF:133KB)、規制値が記載されている

Ref-2) http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110325sfc

第373回 食品安全委員会 開催日:2011(平成23)年3月25日

資料6:飲食物摂取制限に関する指標について

[kai20110325sfc_160.pdf (2,385KB)] (1998/03/06)

紙文書コピーなのでワード検索では見つからない!(^_^)

Ref-3) a) http://www.cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=1037

b) http://cnic.jp/files/earthquake20110311/nnkn2010_p220.pdf

原子力資料情報室

Ref-4) a) http://www.remnet.jp/lecture/words2003/05002.html

内部被ばく(internal exposure)

「管理上は摂取後50年間の預託線量で評価を行う」

b) http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/Yougo/yotaku_jikkou_syousai.html

預託実効線量とは? [財団法人日本分析センター・環境放射能と放射線]

「τの値は、職業被ばく及び公衆の成人に対しては50年、子供や乳幼児に対しては摂取から70歳までの期間をとります」

C) http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/Help/yotaku_guide_keisan.html

1.預託実効線量の計算式

2.預託実効線量計算の前提条件

------------

*1) 日経新聞2011/03/23(水)朝刊 「食品安全委、放射能規制値を策定へ 不安断つ狙い」

通常、食品のリスク評価は数カ月から1年程度かける。21日の臨時委員会で内閣府の末松義規副大臣は「1週間程度で一定の結論が出るよう期待している」とスピード策定を要請。食品安全委の小泉直子委員長は「本来は10人以上の専門家から聴取し、数百の文献を検討しており、前例のない対応」と戸惑う。

--*--*--*--*--*--

ウェブ上の記事は消えているがキャッシュはいつまで残るだろうか?

--*--*--*--*--*--

第373回・食品安全委員会のリンクがないことに気付き訂正(2011/04/20)

この暫定規制値は食品安全委員会で作成され、3月17日に厚生労働省から各自治体に通知されたRef-1ものです。以降の経緯が日経BPの記事(2011/03/23)の「3月17~22日の政策・法規制の主な動き」の表で時系列的に記されていて、1次ソースにもリンクしています。

なにしろスピード策定を要請されて*1結局のところは1998/03/06に原子力安全委員会・原子力発電所等周辺防災対策専門部会・環境ワーキンググループで提案された数値をそのまま採用したようです。この資料はインターネットでは第373回・食品安全委員会の資料6として見ることができますRef-2。また、ヨウ素についての暫定規制値の計算を解説している東大病院で放射線治療を担当するチームNakagawaのブログの2011/03/29の記事も、この原子力安全委員会の資料(学術誌記事)を参考文献として挙げています。原子力発電所等周辺防災対策専門部会の会議資料としては、古いためかネット上での公開はされていません。原子力資料情報室というところで結論のみが紹介されていますRef-3。

さて上記資料で数値を含めて規制値(原文では指標値)の決定は以下の部分に載っています。

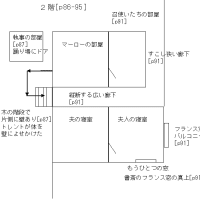

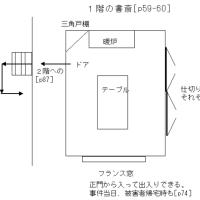

1) p19(21/42) 表14.飲食物摂取制限指標案

最終結果の表。3月17日通知の値と一致している。

2) p05(7/42) 表1.単位経口摂取量当たりの線量(mSv/Bq)

1Bq(ベクレル)を経口摂取してから50年間の総被曝量Ref-4。

ヨウ素については甲状腺等価線量、他の核種は実効線量。

3) p06(8/42) 表2.放射性ヨウ素の経口摂取に関連した飲食物の分類、および

表3.飲食物の摂取量(年齢送別1日当たり摂取量[kgまたはリットル])

食品群ごとの指標値を求めるのに必要なデータ

4) p25(27/42) 付録3.1 年齢送別1日当たりの飲食物摂取量(kg or L)

上記の表3と同じ。

5) p8-11(10-13/42) 4.誘導介入濃度の計算

計算式と結果

上記のように様々なパラメーターを使っていますし、5の計算式でわかるように、「時間とともに放射能が次第に減少することを考慮した式」(チームNakagawaの2011/03/29の記事の表現)を用いていて、単純な掛け算だけで求めているのではありません。生兵法で挑むと怪我をしそうです。

以上、1次ソース発見の報告でした。では、次回から私なりの理解を述べていきます。

------------

Ref-1) a) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html

平成23年3月17日 医薬食品局食品安全部

放射能汚染された食品の取り扱いについて(福島原子力発電所事故関連)

b) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r9852000001559v.pdf

別紙(PDF:133KB)、規制値が記載されている

Ref-2) http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110325sfc

第373回 食品安全委員会 開催日:2011(平成23)年3月25日

資料6:飲食物摂取制限に関する指標について

[kai20110325sfc_160.pdf (2,385KB)] (1998/03/06)

紙文書コピーなのでワード検索では見つからない!(^_^)

Ref-3) a) http://www.cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=1037

b) http://cnic.jp/files/earthquake20110311/nnkn2010_p220.pdf

原子力資料情報室

Ref-4) a) http://www.remnet.jp/lecture/words2003/05002.html

内部被ばく(internal exposure)

「管理上は摂取後50年間の預託線量で評価を行う」

b) http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/Yougo/yotaku_jikkou_syousai.html

預託実効線量とは? [財団法人日本分析センター・環境放射能と放射線]

「τの値は、職業被ばく及び公衆の成人に対しては50年、子供や乳幼児に対しては摂取から70歳までの期間をとります」

C) http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/Help/yotaku_guide_keisan.html

1.預託実効線量の計算式

2.預託実効線量計算の前提条件

------------

*1) 日経新聞2011/03/23(水)朝刊 「食品安全委、放射能規制値を策定へ 不安断つ狙い」

通常、食品のリスク評価は数カ月から1年程度かける。21日の臨時委員会で内閣府の末松義規副大臣は「1週間程度で一定の結論が出るよう期待している」とスピード策定を要請。食品安全委の小泉直子委員長は「本来は10人以上の専門家から聴取し、数百の文献を検討しており、前例のない対応」と戸惑う。

--*--*--*--*--*--

ウェブ上の記事は消えているがキャッシュはいつまで残るだろうか?

--*--*--*--*--*--

第373回・食品安全委員会のリンクがないことに気付き訂正(2011/04/20)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます