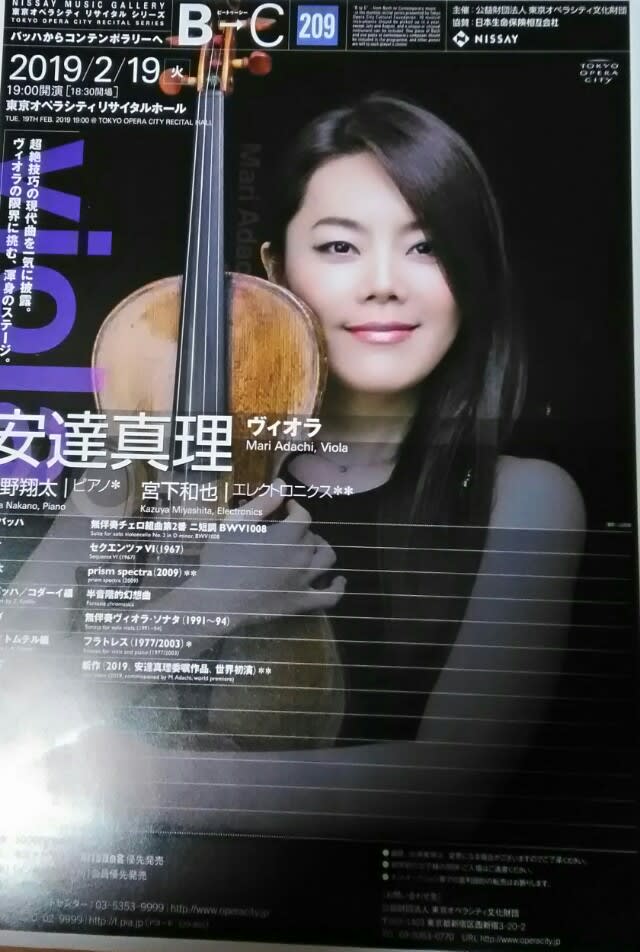

安達真理を個人的に知る筆者にとっては、非常に望外の想いのする、今回の「B→C バッハからコンテンポラリーへ 安達真理ヴィオラコンサート」の成果であった。素顔の安達真理は、非常に明朗快活で屈託なく、さわやかな人物である。昨年8月、エストニアのパルヌ音楽祭でふれた彼女の素顔と演奏は、その印象をいっそうつよくしたものである。

しかし、ひとたび舞台にたつと、その演奏からは、仄暗い情念と、抑えきれない激情、そして、しばし内省的な性格をおびた世界観が現出し、彼女の鮮烈な個性となって蘇る。

その個性が顕著に現れるのが、前半2曲目のペリオ(1925年~2003年)作曲「セクエンツァⅣ」である。はげしい演奏に弦をときおり切らせつつも、超絶技巧を難なく駆使して、このおそるべき大器はヴィオラのもつさまざまな可能性を提示してみせる。

さらに、音楽の広がりを模索するのが、3曲目の現代音楽家・藤倉大(1977年~)による大作「prism spectra(2009)」である。安達はここでヴィオラとエレクトロニクス(宮下和也)の融合による、現代の混沌とした社会への、警句の再現を試みている。それはある意味騒音にも似た喧騒の中で、しばし激烈に不協和音ともいうべき中で奏でられる。が、やがて線香花火がちりゆくように、唐突に物語の終焉を迎えるのである。非常に実験的な作品ではあるが、安達がひそかに忍ばせる、のたうち回るような情念をとらえた佳品として、記しておきたい。

休憩後は力作、大作がつづく。安達の個性をもっともよく生かしていたのは、実はエストニアが生んだ巨匠、アルフォ・ペルト(1935年~)の「フラトレス(1973/2003)」である。エストニアのパルヌのおだやかな海を思わせるがごとき、柔らかな光と太陽の色を感じさせる名演である。非常に内省的であり、ピアノ(中野翔太)とのマッチングもきわめて流麗な演奏として記憶に残るものとなろう。エストニアは現在でこそ、おだやかな音楽国家として注目を集めるが、旧ソ連の圧政下における抑圧された情勢の中で、ひとびとは逞しくしなやかに生きてきた。その内にひめた情熱を、つつましくも時に大胆に、安達のヴィオラと、中野のピアノが見事に描き出し、成功している。

圧巻だったのは、安達自身が委嘱、世界初演となり、最後に演奏された、新鋭・坂東祐大(1991年~)の「ルジャ族の儀礼 ”タズニ・タズニ”より4つの音楽」である。きわめて野心的なモティーフをもつ作品であり、ルジャ族の儀礼の音楽に仮託させつつ、世界秩序の崩壊の予感と、21世紀社会がもつ、宗教観の多様性、資本主義社会における経済の限界、人々の精神の荒廃、そして最後に託された未来への希望を、坂東が過不足なく、安達の個性もいかしつつ作り上げている傑作である。

特に、冒頭の安達が髪を振り乱して登場する演出は、歌舞伎舞踊の「隅田川」の班女の前の狂乱を表しているかのごとく、きわめて演劇的であり、さまざまな戦禍、苛烈な現代社会の中で、精神を狂わされた名もなき人々のかなしみと痛切な怒りを描出して見事である。現代音楽の可能性をまたひとつ広げた、記念すべき大作として、今後の安達と坂東のコラボレーションも含めて楽しみにしたい。

終演後、長年学生時代から憧れの存在であった、日本を代表する作曲家・池辺晋一郎氏に、この夜の興奮を伝えることができ、感激もひとしおであった。温厚篤実な池辺氏の素顔にも触れられ、また、私のつたない感想も聴いていただき、音楽評論への道を歩むことも温かく励ましていただいた、まさに思い出に残る一夜となった。

初台の夜は、春の満月の中、美しく照らし出され、クラシック音楽界の若き才能の未来を祝福するかのように暮れていったのである。

(了・2019年2月19日、 東京オペラシティ リサイタルホールにて)