ウィキブレイク中とはいえ、半年に1本くらいはウィキメディアネタを入れとかないと本ブログの看板にかかわるので、最近のネタから一つ。

自分が過去にコモンズにアップロードした写真の何枚かが、90°回転した状態になっていることに気付いたのは、今月初め頃のことでした。

最近の多くのデジカメの Exif には画像方向 (orientation) の情報が入っている(そしてデジカメの設定により ON / OFF は可能)ことは知っていましたし、それをそっくり残したまま横向き画像を90°回転して縦向きにしてうpした画像ばかりが被害に遭っていたので、原因はすぐに推察できました。

やはりというか、画像の方向情報を読んでそれに従い画像を表示する際に自動回転するという機能が MediaWiki に実装されていたのでした。

MediaWiki 1.18 がコモンズに実装されたのは2011年10月5日のことで、それ以後にこの機能が ON にされたようで、特に12月に入ってから各所で被害報告が相次ぐようになりました。

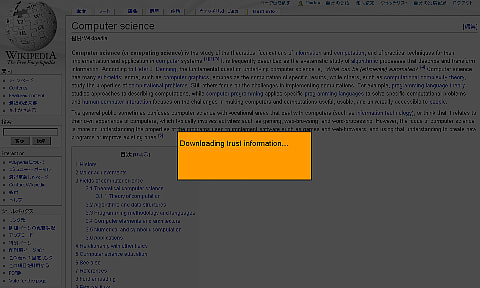

被害はファイルページだけではなくて、当然、その画像を呼び出しているウィキペディア等他プロジェクト(そちらが主たる用途である)の表示にも及びました。

例えば最近見た記事でも、ごらんの有様だよ!!!

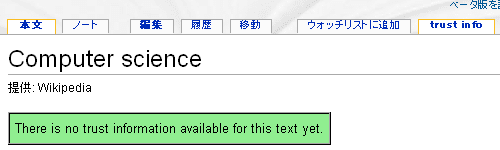

対処法などについてもざっと調べたところ、ファイルページの隅にいつしか設置されていた 画像回転依頼 request rotation のリンクはこのためのもののようで。

踏んでみると、画像の正しい回転方向を指定するウィザードが現れ、

OK を押すと、 bot を召喚するタグが貼られて、

じきに bot がやってきて、画像方向のメタデータ値を修正した同じ画像を上書きアップロードしてくれる、というわけ。

但しこの bot がやってくるまでには、かなり時間がかかります。 flickr 移入画像の査読 bot が召喚から1時間でやってくるのとは違って。小生は数日待たされました。

* * * *

{{私論}}

しかしなんでこんな傍迷惑な機能が実装されたのでしょうね。

現在コモンズには1100万点を超えるファイルがあり、このうち Exif の画像方向値がおかしい(かった)画像は5万点はあるとみられています。それらの全部について、手動での修正――Exif の書き換えと再アップロードは bot に任せるにしても、その指示作業は1枚1枚手動である――を強いているのです。

それに(一時的にせよ)画像が正しく表示されなくするということは、その画像が存在する意義を減ぜしめ、またそれを用いている世界中の言語版の百科事典等の記事をも破壊する行為にほかなりません。

この機能により、事前の画像編集を経ずに新規にアップロードされる分については、画像方向値に従って初めから正しく表示されることもあるのかもしれません。しかしそれとて必ず正しいわけではなく、特に水平撮影の写真などでは画像方向値が高確率でおかしかったりもします。これらの中には、結局誰かに手動で回転依頼してもらわねばならない画像も少なくないはずです。

新規に立ち上げられるウィキでは、おそらく有用な機能でしょう。しかし、非常に多くの既存画像を抱えるウィキにこの機能を導入するというのは、あまりに無思慮であったのではないでしょうか。実際、この機能の導入にあたって事前に慎重な検討と十分な議論と周知があったという話は聞かれず、そのことに対する批判こそが最近は聞かれます。

まあ、この機能をWMに実装した奴等が「僅かな新規うp画像中のさらに僅かな縦画像に正しく対応する方が、5万点からの既存画像を破壊することより重要だ」と独断で判断したのですから仕方ありません。

こういう上位機能やプラットフォームの開発をやってる連中は概して "上から目線野郎" が多いっぽいですし。2010年4~5月に jawp を騒がせた「名前空間名変更騒動」中の議論を見ていてつくづく思いました。まして非日本語圏の同種コミュニティにおいてをや。

奴等はこの機能を停止して元に戻すということは、考えていないようです。剰え、画像方向値が〈通常〉ではない画像を監視する bot が検討されているなどという本末転倒な話もあって。

もうね、ワケワカンネ。

WMは「新規利用者の拡張」を主眼にここ数年 MediaWiki やWP関連機能などの改良に取り組んできている訳ですが、その運用の段でこういうことをやってて、却ってベテラン利用者を引かせてどうすんの、と思ったりもするのです。

----

Wikipedia:井戸端/subj/縦画像について - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:井戸端/subj/縦画像について

----

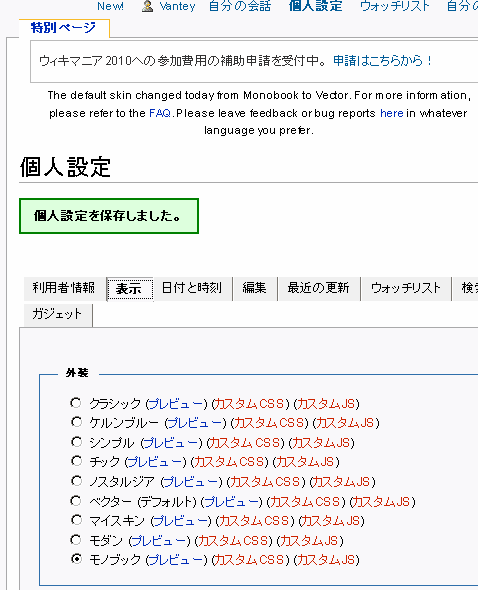

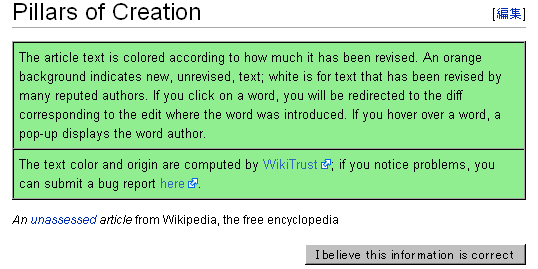

Summary of images:

Description = ウィキペディア日本語版の井戸端での議論

Source = http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:井戸端/subj/縦画像について&oldid=40345911

Date = 2011-12-10

Description = 記事に表示された画像が90°回転してしまっている例

Source = http://en.wikipedia.org/wiki/King's_Cross_St._Pancras_tube_station

Date = 2011-12-10

Description = bot による画像回転の正常化対処の手順

Source = http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honda_itansha_rear_at_C77_20091229.jpg

Date = 2011-12

License = CC-BY-SA-3.0, GFDL

自分が過去にコモンズにアップロードした写真の何枚かが、90°回転した状態になっていることに気付いたのは、今月初め頃のことでした。

最近の多くのデジカメの Exif には画像方向 (orientation) の情報が入っている(そしてデジカメの設定により ON / OFF は可能)ことは知っていましたし、それをそっくり残したまま横向き画像を90°回転して縦向きにしてうpした画像ばかりが被害に遭っていたので、原因はすぐに推察できました。

やはりというか、画像の方向情報を読んでそれに従い画像を表示する際に自動回転するという機能が MediaWiki に実装されていたのでした。

MediaWiki 1.18 がコモンズに実装されたのは2011年10月5日のことで、それ以後にこの機能が ON にされたようで、特に12月に入ってから各所で被害報告が相次ぐようになりました。

被害はファイルページだけではなくて、当然、その画像を呼び出しているウィキペディア等他プロジェクト(そちらが主たる用途である)の表示にも及びました。

例えば最近見た記事でも、ごらんの有様だよ!!!

対処法などについてもざっと調べたところ、ファイルページの隅にいつしか設置されていた 画像回転依頼 request rotation のリンクはこのためのもののようで。

踏んでみると、画像の正しい回転方向を指定するウィザードが現れ、

OK を押すと、 bot を召喚するタグが貼られて、

じきに bot がやってきて、画像方向のメタデータ値を修正した同じ画像を上書きアップロードしてくれる、というわけ。

但しこの bot がやってくるまでには、かなり時間がかかります。 flickr 移入画像の査読 bot が召喚から1時間でやってくるのとは違って。小生は数日待たされました。

* * * *

{{私論}}

しかしなんでこんな傍迷惑な機能が実装されたのでしょうね。

現在コモンズには1100万点を超えるファイルがあり、このうち Exif の画像方向値がおかしい(かった)画像は5万点はあるとみられています。それらの全部について、手動での修正――Exif の書き換えと再アップロードは bot に任せるにしても、その指示作業は1枚1枚手動である――を強いているのです。

それに(一時的にせよ)画像が正しく表示されなくするということは、その画像が存在する意義を減ぜしめ、またそれを用いている世界中の言語版の百科事典等の記事をも破壊する行為にほかなりません。

この機能により、事前の画像編集を経ずに新規にアップロードされる分については、画像方向値に従って初めから正しく表示されることもあるのかもしれません。しかしそれとて必ず正しいわけではなく、特に水平撮影の写真などでは画像方向値が高確率でおかしかったりもします。これらの中には、結局誰かに手動で回転依頼してもらわねばならない画像も少なくないはずです。

新規に立ち上げられるウィキでは、おそらく有用な機能でしょう。しかし、非常に多くの既存画像を抱えるウィキにこの機能を導入するというのは、あまりに無思慮であったのではないでしょうか。実際、この機能の導入にあたって事前に慎重な検討と十分な議論と周知があったという話は聞かれず、そのことに対する批判こそが最近は聞かれます。

まあ、この機能をWMに実装した奴等が「僅かな新規うp画像中のさらに僅かな縦画像に正しく対応する方が、5万点からの既存画像を破壊することより重要だ」と独断で判断したのですから仕方ありません。

こういう上位機能やプラットフォームの開発をやってる連中は概して "上から目線野郎" が多いっぽいですし。2010年4~5月に jawp を騒がせた「名前空間名変更騒動」中の議論を見ていてつくづく思いました。まして非日本語圏の同種コミュニティにおいてをや。

奴等はこの機能を停止して元に戻すということは、考えていないようです。剰え、画像方向値が〈通常〉ではない画像を監視する bot が検討されているなどという本末転倒な話もあって。

もうね、ワケワカンネ。

WMは「新規利用者の拡張」を主眼にここ数年 MediaWiki やWP関連機能などの改良に取り組んできている訳ですが、その運用の段でこういうことをやってて、却ってベテラン利用者を引かせてどうすんの、と思ったりもするのです。

----

Wikipedia:井戸端/subj/縦画像について - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:井戸端/subj/縦画像について

----

Summary of images:

Description = ウィキペディア日本語版の井戸端での議論

Source = http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:井戸端/subj/縦画像について&oldid=40345911

Date = 2011-12-10

Description = 記事に表示された画像が90°回転してしまっている例

Source = http://en.wikipedia.org/wiki/King's_Cross_St._Pancras_tube_station

Date = 2011-12-10

Description = bot による画像回転の正常化対処の手順

Source = http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honda_itansha_rear_at_C77_20091229.jpg

Date = 2011-12

License = CC-BY-SA-3.0, GFDL