久原房之助は叔父・藤田伝三郎の命をうけて、明治24年から藤田組小坂鉱山事務所に働いていた。いっぽう和井内貞行が藤田組十和田鉱山の休山にともない小坂鉱山に異動したのは27年のこと。当時の久原はその辣腕ですでに実権を掌握しつつあったとみられる。学歴・縁故も特殊技術もない下級管理職の和井内とは大きな身分差があった。和井内は29年には養殖に専念するために退社するから、それまでの約2年間がふたりの交叉した時間である。しかしふたりが額をつきあわせたような形跡はまったくない。せいぜい構内や会議などですれちがったくらいだろう。しかし二人の足跡をたどってみると、人はどんな生きかたに胸をうたれるのか考えさせられる。

久原の人生は大きく三つにわかれる。小坂鉱山時代、独立後の経営者時代、そして昭和に入ってからの政治家時代。小坂鉱山時代に後押しした新技術「黒鉱自溶製錬法」はいまや「都市鉱山」からレアアースや貴金属をとりだす革新的技術として世界から注目されており、起業した会社は今日の日立製作所の基礎をつくり、さらに政界では大臣や党総裁をつとめた。多方面にすぐれた能力を発揮し、おどろくことにいずれも成功している。

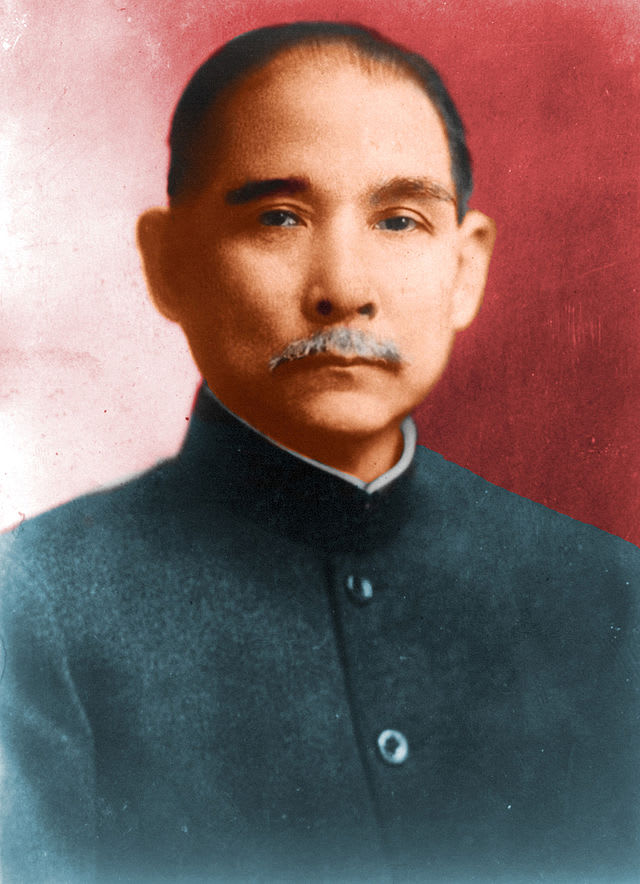

孫文

さて、昭和思想史をかたるとき、久原の名前はけっして主役ではないが、さまざまな局面に登場してくる。たとえば中台両者から「国父」と称賛される孫文。久原は追われる孫文を何度も自宅にかくまい、300万円の資金援助もしている。孫文は世話になった人物として「久原」の名前を記している。また2.26事件のさいは亀川哲也(無期禁錮)をかくまい連座した。北一輝は事件調書のなかで、久原との付き合いを認め「盆暮に千円宛届けて呉れたり使ひを私からやったりしてもらっておりました」と答えている。

久原は潤沢な資金をもとに政争にも深くかかわった。「黒幕」と称されたのもわかる。黒幕とはなみはずれた情報収集力と人脈、そして調整能力を満ち合わせた者にしか与えられない、一種の勲章でもあるからだ。

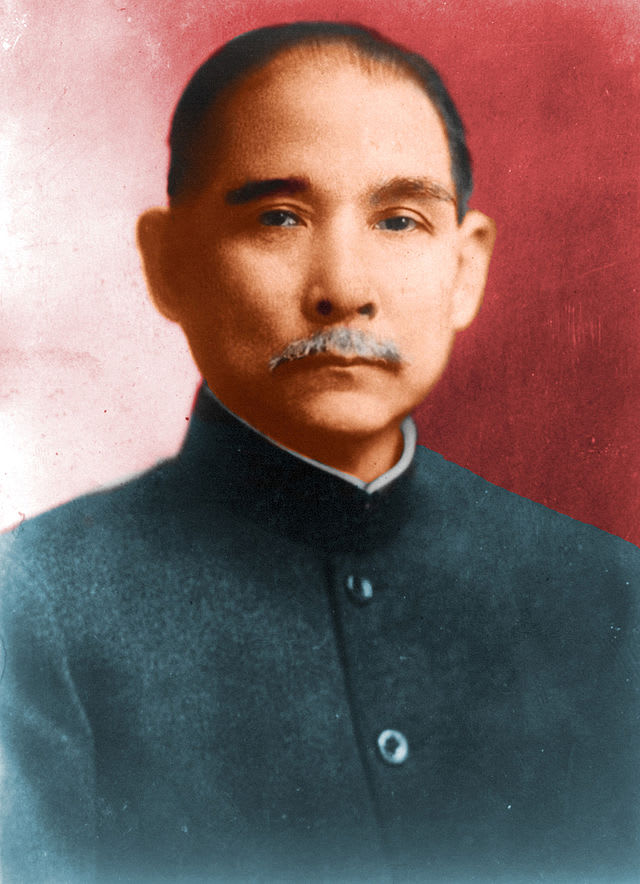

北一輝 画像はいずれもwikipediaより転載

しかし、だ。いま久原を賞賛する声がどれほどあるのだろうか。実績のわりにはなじみが薄いのではないか。それはなぜなのだろうか。

久原の人生は大きく三つにわかれる。小坂鉱山時代、独立後の経営者時代、そして昭和に入ってからの政治家時代。小坂鉱山時代に後押しした新技術「黒鉱自溶製錬法」はいまや「都市鉱山」からレアアースや貴金属をとりだす革新的技術として世界から注目されており、起業した会社は今日の日立製作所の基礎をつくり、さらに政界では大臣や党総裁をつとめた。多方面にすぐれた能力を発揮し、おどろくことにいずれも成功している。

孫文

さて、昭和思想史をかたるとき、久原の名前はけっして主役ではないが、さまざまな局面に登場してくる。たとえば中台両者から「国父」と称賛される孫文。久原は追われる孫文を何度も自宅にかくまい、300万円の資金援助もしている。孫文は世話になった人物として「久原」の名前を記している。また2.26事件のさいは亀川哲也(無期禁錮)をかくまい連座した。北一輝は事件調書のなかで、久原との付き合いを認め「盆暮に千円宛届けて呉れたり使ひを私からやったりしてもらっておりました」と答えている。

久原は潤沢な資金をもとに政争にも深くかかわった。「黒幕」と称されたのもわかる。黒幕とはなみはずれた情報収集力と人脈、そして調整能力を満ち合わせた者にしか与えられない、一種の勲章でもあるからだ。

北一輝 画像はいずれもwikipediaより転載

しかし、だ。いま久原を賞賛する声がどれほどあるのだろうか。実績のわりにはなじみが薄いのではないか。それはなぜなのだろうか。